“新鄉(xiāng)土”景觀營建淺析

——以杭州富陽三個村落的調(diào)查為例

“新鄉(xiāng)土”景觀營建淺析

——以杭州富陽三個村落的調(diào)查為例

文|浙江省金華市浙江師范大學(xué) 葉勝華 施沐陽 葛旭寧

【摘要】鄉(xiāng)村景觀營建是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要一項。隨著“鄉(xiāng)土中國”逐漸向“新鄉(xiāng)土中國”轉(zhuǎn)型,農(nóng)民生活環(huán)境和生產(chǎn)生活方式發(fā)生了極大的變化,引發(fā)了鄉(xiāng)村景觀中諸多矛盾的產(chǎn)生。本文結(jié)合杭州市富陽區(qū)三村景觀建造實例,對新時代背景下“新鄉(xiāng)土”理念的鄉(xiāng)村振興方式進行樣本研究,探索出一條以傳承、轉(zhuǎn)化、融合為特征的“新鄉(xiāng)土”景觀營建新途徑。

【關(guān)鍵詞】新鄉(xiāng)土;景觀;營建

一、研究緣起

(一)從“鄉(xiāng)土中國”到“新鄉(xiāng)土中國”

費孝通將傳統(tǒng)中國概念化為“鄉(xiāng)土中國”,農(nóng)民與土地不可分割,由于土地難以移動,社會保持一種相對穩(wěn)定的狀態(tài),形成一種“熟人社會”。近代以來,中國由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國向現(xiàn)代工業(yè)化國家轉(zhuǎn)型,鄉(xiāng)村的樣貌隨之轉(zhuǎn)變,鄉(xiāng)土性淡出,現(xiàn)代化元素融入鄉(xiāng)土。面對社會現(xiàn)代化,“鄉(xiāng)土中國”的概念也需要被重新審視。

賀雪峰在《新鄉(xiāng)土中國》里為“鄉(xiāng)土中國”賦予新的概念,隨著工業(yè)化的發(fā)展,農(nóng)村勞動力再生產(chǎn)方式改進,“新鄉(xiāng)土中國”依然是捆綁在土地上的中國,但有了更強的面對全球化和市場化的應(yīng)對能力。隨后王露璐也對此進行剖析:新鄉(xiāng)土中國之“新”,在于已然呈現(xiàn)的開放性和市場性特征。農(nóng)業(yè)的工業(yè)技術(shù)化、農(nóng)村的城鎮(zhèn)化和農(nóng)民的市民化的鄉(xiāng)村社會變遷,使鄉(xiāng)土社會步入現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型階段,簡而言之,“新鄉(xiāng)土中國”就是一個具有現(xiàn)代性的鄉(xiāng)土社會。

(二)“新鄉(xiāng)土主義”

“新鄉(xiāng)土主義”發(fā)端于經(jīng)濟全球化大背景下,是后現(xiàn)代主義運動中興起的一個分支,其與中國新時代的鄉(xiāng)建碰撞融合,進而有了新的意義。呂新雨對于“新鄉(xiāng)土主義”進行了初步的闡述:“新的鄉(xiāng)土主義是在今天的歷史條件下,重新建立城鄉(xiāng)互動的、相互哺育的良性關(guān)系……使得鄉(xiāng)村能夠成為更適合人類居住的地方。”

楊貴慶教授在一系列有關(guān)于新鄉(xiāng)土的實踐之后,提出“新鄉(xiāng)土主義”的基本理念,總結(jié)出“三位一體”“三適原則”“三個層面”“三式規(guī)劃”四條原則,強調(diào)了鄉(xiāng)建應(yīng)適合環(huán)境、適用技術(shù)、適宜人居。

(三)時代背景下鄉(xiāng)村景觀營建中的矛盾分析

源于對“鄉(xiāng)土性”的認識,中國的鄉(xiāng)村建設(shè)歷史悠久,任重道遠。在“鄉(xiāng)村振興”“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”等相關(guān)政策引導(dǎo)下,新農(nóng)村建設(shè)取得巨大進展。鄉(xiāng)村成為城市居民的向往之地,“鄉(xiāng)土”的吸引力增強了,但面對傳統(tǒng)與現(xiàn)代的矛盾沖擊,目前的鄉(xiāng)建進程中依然存在諸多矛盾。

1.鄉(xiāng)村傳統(tǒng)人居環(huán)境與現(xiàn)代生活需求之間的矛盾

傳統(tǒng)鄉(xiāng)村景觀不適應(yīng)現(xiàn)代需求。鄉(xiāng)村擁有優(yōu)質(zhì)的生態(tài)資源、慢生活節(jié)奏、地域文化等,能給人以精神撫慰。然而大多數(shù)村落的基礎(chǔ)設(shè)施不夠完備,交通、電氣、消防、污水處理、電纜通信等設(shè)備的完善程度遠不如城市。

2.鄉(xiāng)村的本土文化傳承與多元的現(xiàn)代潮流沖擊之間的矛盾

現(xiàn)代的多元潮流使鄉(xiāng)村景觀雜糅多變,不成體系。一些村落景觀營建盲目迎合城市居民的物質(zhì)和審美,“復(fù)刻”城市景觀、大范圍種植觀賞花草,鄉(xiāng)村街道商業(yè)味道濃重……致使鄉(xiāng)土味道流失,造成鄉(xiāng)建同質(zhì)化。此外,城市豐富的資源吸引農(nóng)村人口流向城市,導(dǎo)致鄉(xiāng)村的本土文化無人傳承,一些傳統(tǒng)村落無聲消弭于時代發(fā)展的洪流中。

3.現(xiàn)代村落保留傳統(tǒng)文脈和尋求發(fā)展之間的矛盾

在自上而下的傳統(tǒng)村落保護工作中,基層組織對于保護傳統(tǒng)村落大都選擇原址原貌保存,導(dǎo)致了村落保護與村民生產(chǎn)生活發(fā)展脫節(jié),大大影響了村落的發(fā)展?jié)摿Γ涣硪环矫妫l(xiāng)村旅游業(yè)的興起吸引的商業(yè)資本和社會力量盲目開發(fā)傳統(tǒng)村落,致使鄉(xiāng)土文化畸形發(fā)展,傳統(tǒng)文脈受到侵蝕。

二、“新鄉(xiāng)土主義”下的鄉(xiāng)村景觀營造

新時代背景下,營建主體應(yīng)迎合時代特征,探索出一種平衡以上所述矛盾的路徑,以求進一步實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的目標。

新鄉(xiāng)土景觀營建在“新鄉(xiāng)土主義”指導(dǎo)下的實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,它強調(diào)“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,創(chuàng)新性發(fā)展”,凝聚了現(xiàn)代社會對鄉(xiāng)村生長綜合性的思考,注重宜居因素,并要求可持續(xù)發(fā)展,傳承村落文脈,熔鑄時代精神,是具有時代特性的新型景觀營建理念。

根據(jù)前期收集的資料和實地調(diào)研的30個浙江“美麗鄉(xiāng)村”,課題組在杭州市富陽區(qū)內(nèi)選取了三個在“新鄉(xiāng)土”背景下鄉(xiāng)村景觀營建卓有成效的現(xiàn)代鄉(xiāng)村:東梓關(guān)村、文村和望仙村進行系統(tǒng)的對比研究。

圖1 (圖片來源作者自繪)

圖2 (圖片來源作者自繪)

圖3 (圖片來源作者自攝)

(一)傳承文脈,延續(xù)肌理

村莊景觀的營建首先要與本土同源,從村落傳統(tǒng)的文脈和肌理中生長出來。在打造村落物質(zhì)空間的同時重視鄉(xiāng)土文脈的傳承,讓村民記得住鄉(xiāng)愁,外來客讀得懂故事。

東梓關(guān)村和望仙村的建筑延續(xù)了水墨江南的整體基調(diào)。從傳統(tǒng)建筑中衍生,新建的安置房與保留的古建筑風(fēng)格一脈相承,遠遠望去,村落與山、水融為一體,正如吳冠中筆下青墻黛瓦、鱗次櫛比的江南建筑,“白屋連綿成片,黛瓦參差錯落”。

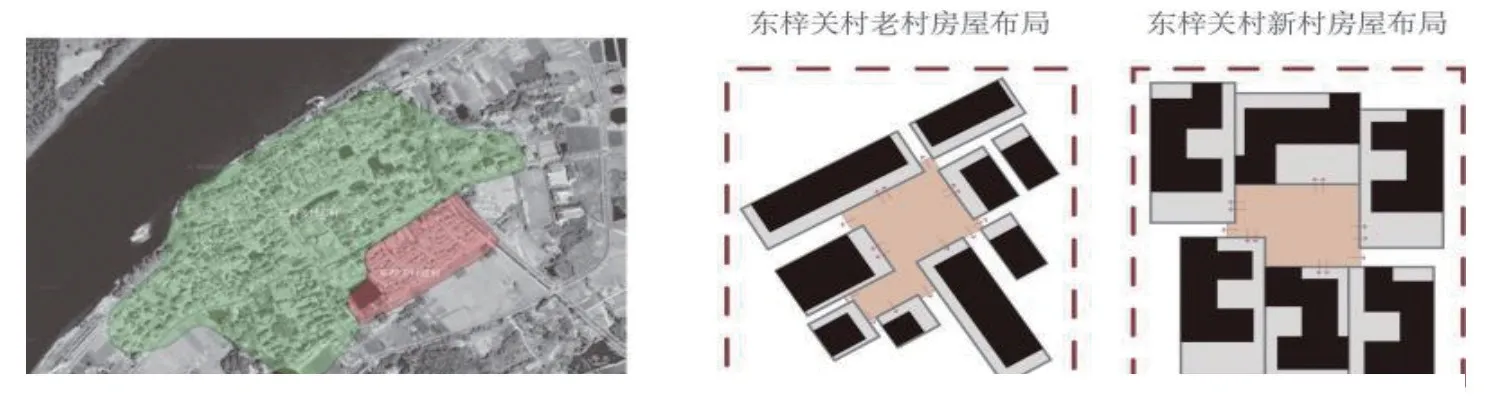

建筑布局延續(xù)了舊村組團群落式特征(如圖1)。由多個建筑圍合一個開放的空間,并組成曲折多變的道路。群落空間的營建使鄰里交互擴展到社區(qū)交互,有利于鄉(xiāng)風(fēng)文明的傳承與發(fā)展。

富陽文村的新民居以村落原有的弄堂通道為肌理,選取14座老民居進行修復(fù)和重構(gòu)。新民居所用的建筑材料和技藝均取自于當?shù)乩辖ㄖ永m(xù)了舊建筑的形態(tài)、氣質(zhì)和材料之美。

(二)轉(zhuǎn)化創(chuàng)造,情境升華

新的事物注入能喚起鄉(xiāng)村景觀的活力。運用“轉(zhuǎn)化創(chuàng)造”的手法對于鄉(xiāng)村本土元素進行提煉、重構(gòu)、整合,可以達到活化和升華村落傳統(tǒng)樣貌的效果。

文村新民居的外立面設(shè)計通過不同材料的整合重構(gòu),形成風(fēng)格一致但各有其自證的建筑樣貌,達成建筑材料和技藝的升華。將鄉(xiāng)村天然質(zhì)樸的構(gòu)筑材料組合,或用青色條石壘起墻體,或在粉墻黛瓦中嵌入實木結(jié)構(gòu),又或直接使用本村黃黏土構(gòu)筑立面,與老建筑相映成趣。

東梓關(guān)村的新民居選擇從江南水色的意境上升華。將國畫大師吳冠中的水墨江南作為搭接新舊建筑的橋梁,在提煉江南民居“形”的基礎(chǔ)上體現(xiàn)“象”,寫意地表達江南詩意溫婉的氣質(zhì)。在屋頂形式上創(chuàng)新性地將山脈的起伏走勢與傳統(tǒng)民居人字屋面中微曲、起翹的造型巧妙整合,再通過抽象與重構(gòu)策略將屋頂做成不對稱坡和連續(xù)坡(如圖2),幾個單元相互連接,使得屋面關(guān)系相互呼應(yīng),深灰色屋頂與白色墻體相互映襯,提煉出傳統(tǒng)意象并完成其現(xiàn)代化轉(zhuǎn)譯。

望仙村呈現(xiàn)出不同于東梓關(guān)村的景觀特色——一種“小橋流水人家”的詩意情境。傳統(tǒng)民居的黑白基調(diào)被靈活運用,運用杭灰石的深灰顏色和材質(zhì)肌理在建筑立面或圍墻進行裝飾,形成自身特色,再現(xiàn)徽派古民居的神韻,實現(xiàn)了江南民居一般性與個性化的承接。

文村、東梓關(guān)和望仙村的新居在建造上都做到了對鄉(xiāng)村文化的轉(zhuǎn)譯,它不刻板復(fù)制文化,而是通過空間、形體和細節(jié)上的處理,用隱喻、象征等手法,塑造“可識別”環(huán)境,表現(xiàn)地域文化和精神文明。

(三)在地生長,有機融合

1.新舊交融

東梓關(guān)和望仙村的新民居探索著現(xiàn)代工業(yè)化模式和傳統(tǒng)元素之間的辯證關(guān)系。杭派民居的建造采用現(xiàn)代工藝,新型材料巧妙地將工業(yè)感和手工感融合,沿襲舊建筑的氣質(zhì),凝練新材料的優(yōu)勢。通過對傳統(tǒng)住宅形式的要素加以提煉與轉(zhuǎn)譯,呈現(xiàn)出江南白墻黛瓦大基調(diào)下的肌理質(zhì)感的變化,表達了新舊交融、和諧共生的理念。

與之類似,富陽文村的新民居在沿襲傳統(tǒng)材料的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)代人居新的需求進行了重構(gòu),富有新意且無斷層感。新與舊的相互碰撞、鏈接、疊加與映射,體現(xiàn)了新建筑與傳統(tǒng)建筑的有機融合(如圖3)。

2.現(xiàn)代宜居

村民是村落的主體,村落景觀營建的終極服務(wù)對象就是村民,景觀營建策略需要迎合村民的使用需求,與時俱進,及時調(diào)整。

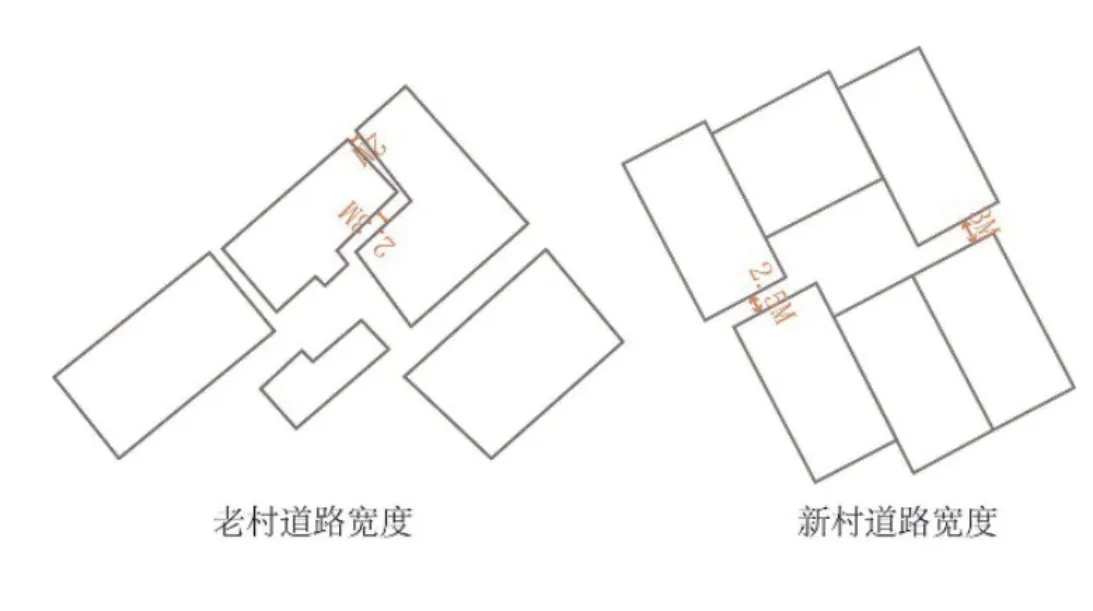

交通規(guī)劃方面,東梓關(guān)村和望仙村的巷道延續(xù)曲折的空間形態(tài),又保證巷道的寬敞(如圖4),通行便捷、可識別性強。為滿足村民出行的需要,設(shè)置機動車道和三處停車場,滿足汽車在村內(nèi)的通達(如圖5)。院落空間營建方面,東梓關(guān)村的新民居分別在建筑中設(shè)置開放、半開放、私密的三種不同性質(zhì)院落,滿足了停放小車、綠化和堆放柴火農(nóng)耕工具、公共交流等需求。除此之外,圍墻運用鏤空砌磚的手法打開封閉的院落,引進對流的空氣和光照,更加符合現(xiàn)代人居的需求。文村新式民居充分考慮了農(nóng)民生產(chǎn)生活的習(xí)慣,新居進門處設(shè)有存放農(nóng)具的儲藏空間,且安置天井,滿足建筑內(nèi)部采光和通風(fēng),提供居民自由的造景空間以及公共的活動區(qū)域。

3.城鄉(xiāng)共享

圖4 (圖片來源作者自繪)

圖5 (圖片來源作者自繪)

如今的鄉(xiāng)村,已經(jīng)逐漸擺脫落后面貌,不僅是一處居所,還是人們暫時離開城市浮華,尋求回歸的精神故土。它既要滿足本土居民對于城市生活環(huán)境的向往,又要滿足城市旅客對于一處桃源凈土的追求,由此,村落的城鄉(xiāng)融合成為迫切之需。

東梓關(guān)村、文村和望仙村做出系列整治舉措,為鄉(xiāng)土注入城市活力。原先農(nóng)戶自行打理的菜園子被統(tǒng)一改成了規(guī)整的鄉(xiāng)間綠化,垃圾分類、污水處理、村域亮化的情況也逐漸改善,村莊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善,農(nóng)家樂、酒作坊、咖啡廳等生活配套功能的逐步跟進,在一定程度上創(chuàng)造了就業(yè)機會,逐漸向城鎮(zhèn)靠攏的同時保留了自己的鄉(xiāng)土味道。此外,村內(nèi)精美的房屋被很多村民利用改造成民宿,以富春江邊的詩意棲息和鄉(xiāng)土生活的慢節(jié)奏為宣傳點,吸引了大量城市居民前來體驗入住。

三、立足新時代,迎接“新鄉(xiāng)土”

“新鄉(xiāng)土”景觀從本土文脈肌理中生長出來,保留了鄉(xiāng)土景觀的歷史性與文化性,符合本土個性化;采用新技術(shù)新材料,也更加滿足現(xiàn)代人居的高要求。不僅如此,它們還有利于緩解因當代城市景觀對傳統(tǒng)村落的沖擊而導(dǎo)致的鄉(xiāng)建異質(zhì)化,以及徽派建筑大肆泛濫而形成的江南鄉(xiāng)建同質(zhì)化等問題,體現(xiàn)區(qū)域特色,形成長久的、良好的效益,無疑是當今鄉(xiāng)建發(fā)展的一大潮流。

東梓關(guān)村、望仙村和文村的新鄉(xiāng)村景觀營建模式,是鄉(xiāng)村振興背景下,以“新鄉(xiāng)土主義”為指導(dǎo)對新農(nóng)村建設(shè)的前沿性探索。它們的出生代表著新舊文化與思想的碰撞,在“新”與“舊”的磨合過程中,“新鄉(xiāng)土主義”也需要接受辯證的思考與各種挑戰(zhàn)。在社會快速更迭的時代,鄉(xiāng)村振興也要與時俱進,緊跟潮流,而唯有開放人們的思想,在保存鄉(xiāng)村記憶的同時為現(xiàn)代人提供更高質(zhì)量的生活水平,鄉(xiāng)村振興才能經(jīng)久彌新,長盛不衰。