漢字部件拆解方案新探

摘 ?要:拆分漢字時只要相交就不拆解,或者只要不同就分立為不同部件的做法并非總是突出漢字字形特征的最佳方案。對現行漢字字形的系統性拆解應該符合人們的認知規律,盡量體現字形的區別性差異點,滿足字形的拓撲相似性等要求。在漢字字形的拆解中可以兼顧字源理據,但并非總是必須如此。

關鍵詞:漢字;部件;系統性;認知

一、引言

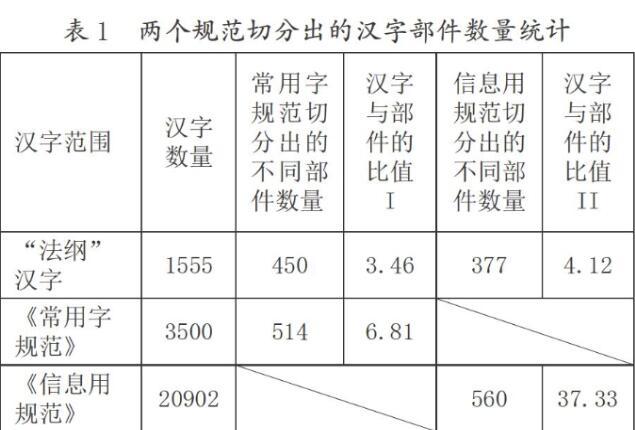

在漢字的學習中,部件的辨認(recognize)和復寫(reform)是其中的關鍵環節之一。不過,現有的漢字部件拆解方案卻不太適用于人們習得漢字的場景。我們以法國基礎階段的漢語教學大綱所包含的1555個基礎漢字為研究對象[1],以《現代常用字部件及部件名稱規范》[2](以下簡稱《常用字規范》)和《信息處理用GB 13000.1字符集漢字部件規范》[3](以下簡稱《信息用規范》)這兩個規范為參照,對這1555個漢字進行了全部拆解。具體情況如表1所示:

可見,這兩個規范在處理最初的1555個基礎漢字時,分別使用了450個和377個不同的部件,每個部件的平均利用率只有3至4次,似乎很難達成“以部件促整體”的效果。反而是在渡過最初的難關之后,漢字和部件的比值才得到顯著提升,部件的效率也才得到較好的體現。

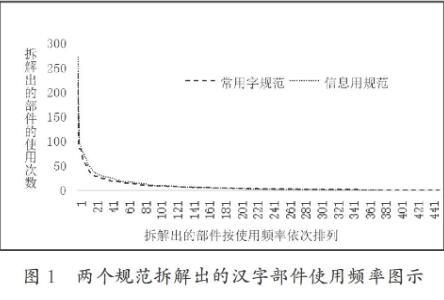

不僅如此,對于這1555個基礎漢字,這兩個規范拆分出來的部件的使用率還非常不均衡。使用頻率最高的部件“口”分別有237次和273次;只使用了1次的部件卻分別有102個(占22.67%)和73個(占19.36%)之多,只使用了3次或3次以下的部件高達226個(占50.22%)和168個(占44.56%)。如果把這兩個“規范”拆解出來的所有部件按使用頻率從高到低依次放在橫坐標上,再用縱坐標代表它們的使用次數,就能得到下面的折線圖(只針對這1555個基礎漢字)(見下頁):

圖1直觀地提示我們,無論采用何種辦法,漢字部件的常用度都是一種“斷崖式”的分布:高頻部件非常集中,就那么幾十個部件(如使用頻率最高的1號部件“口”);大量的部件使用頻率都非常低,但這樣的部件卻是絕大多數。在對漢字字形的部件拆解過程中,“一字一例”的現象非常突出,這也是造成漢字難認、難記、難學的主要原因之一。

與此同時,這樣的統計結果所反映出來的現狀,也促使我們在漢字下級單位的研究中采取另外的路徑,一條必須與大多數中國人習得漢字的認知規律保持一致的路徑,否則,勢必會極大地抑制漢字習得的效果。

二、漢字字形拆解的系統性

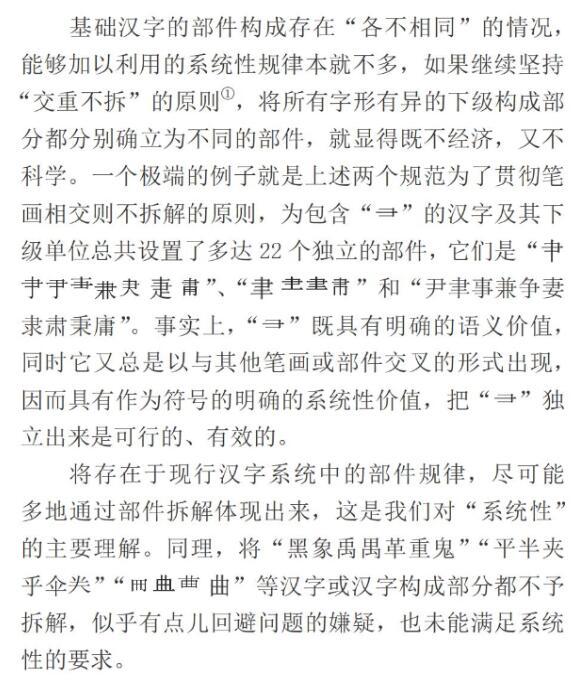

基礎漢字的部件構成存在“各不相同”的情況,能夠加以利用的系統性規律本就不多,如果繼續堅持“交重不拆”的原則①,將所有字形有異的下級構成部分都分別確立為不同的部件,就顯得既不經濟,又不科學。一個極端的例子就是上述兩個規范為了貫徹筆畫相交則不拆解的原則,為包含“”的漢字及其下級單位總共設置了多達22個獨立的部件,它們是“”、“”和“尹聿事兼爭妻隸肅秉庸”。事實上,“”既具有明確的語義價值,同時它又總是以與其他筆畫或部件交叉的形式出現,因而具有作為符號的明確的系統性價值,把“”獨立出來是可行的、有效的。

將存在于現行漢字系統中的部件規律,盡可能多地通過部件拆解體現出來,這是我們對“系統性”的主要理解。同理,將“黑象禹禺革重鬼”“平半夾乎傘?”“”等漢字或漢字構成部分都不予拆解,似乎有點兒回避問題的嫌疑,也未能滿足系統性的要求。

系統性的含義還可以描述為盡量減少對于同一字形的多種拆解,盡量做到“一字一拆”。第一,現有的兩個規范中都有對部件“就大不就小”的說明:“表中部件規定了漢字部件拆分的下限,一般不宜再行拆分。”[2](P6)“表中部件沒有包容關系,不得將大部件拆分為小部件。”[3](P5)比如,“京向食言”既然已經作為獨立的成字部件,就不應將它們繼續拆解為“亠口小、丿冂口、人丶艮、丶三口”等更小部件。這個原則還是應該堅持,否則所有的部件就能全部拆解為數量極其有限的筆畫,這不符合部件拆解的初衷。當然,對兩個“規范”將這幾個字看作是獨立的部件而不予拆解的作法,我們仍持保留意見。

第二,兩個規范中確實還存在一些“一字多拆”的問題。即使是堅持“交重不拆”的原則,有些部件仍然會有可能導致某些漢字或部件的多種拆解。我們認為,這類部件似乎都應該繼續拆解或歸并進入其他部件為宜②。例如以下部件(這里用“→”表示拆解,用“/”表示“或者”):

?: → ?十 / 丷干,關 → ?大 / 丷天,

并 → ?廾 / 丷開,蘭 → ?二 / 丷三;

戊萬:成 → 戈 / 戊,

→ 萬 / ;

:充 → 丶兒 / 亠厶兒,

云 → 一 / 二厶;

?:益 → 丷皿 / ?八皿;

上下:卡 → 上卜 / 下;

六父:交 → 六乂 / 亠父;

業亞:並(碰) → ?業 / 丷亞;

歹:死 → 歹匕 / 一夕匕;

丆:夏 → 丆目夂 / 一自夂;

兀:元 → 一兀 / 二兒。

三、漢字字形拆解的認知規律

在認識復雜事物的時候,人們總是會自覺不自覺地運用比較和分類的方法。也只有當比較和分類比較充分時,我們對該事物的認知才會更為深入。具體到對漢字字形的認知,至少有以下兩個方面的原則應得到足夠的重視。

(一)差異點突出原則

眾多的形近部件不僅加大了漢字辨認的難度,更為關鍵的是它們模糊了漢字字形的區別性特征。比如,筆畫的數量通常具有區別不同字符的價值,但也有反例,“良”和“朗郎”中的“”就是如此;筆畫的形態,包括是橫豎撇捺折中的哪個筆畫,帶鉤還是不帶鉤,相對長短關系,出頭不出頭等特征,通常也具有區別性價值,但是對于“奏”下半的第一筆、“灬”的第一筆、“勇”的第四筆、“尖”的豎筆、“周韋”的橫筆、“射”的第二撇等,這些特征又起不到區別不同字符的作用。這樣的情況有很多,可能導致的結果是令人不清楚究竟哪些是重要的,必須認清楚和寫清楚,哪些則是可以模糊處理的。

我們認為,要想建立漢字字形區別性特征的概念,分立并非總是最佳方案,有選擇地進行進一步拆解,也應該是解決問題的方案之一。比如,將“子”和“予”分立為不同部件,還是未能很好地提示二者的差異,仍有可能導致寫起“予”來,不是少了點,就是忘了鉤,而將“予”拆分成“乛丶乛亅”四個單筆畫部件,似乎能更好地還原母語者的認知過程。同理,將“專年與”等復雜字形拆分為更小的部件,也應該是有必要的,這樣的例子還有很多。

我們對現行漢字系統中存在的高度形近的漢字或部件進行了歸納,將其大致分為四個大類。下面,就對這四類分別予以示例說明,其中,帶下劃波浪線的不予切分,其他的則可以進行進一步拆解。

1.橫豎類①

1)扌 ?才 ?丁 ?寸

干 ? ?千 ?于 ?亍

土 ?士 ?工 ?耂

牛 ?午 ? ??

王 ? ?壬 ? ?主

羊

手 ?豐 ? ?乍

隹 ?隺 ?雀

里 ?重 ?垂

2)丨 ?亅

刂

川 ? ? ? ?世

3) ?卜

止 ?? ?正 ?疋

廾 ?丌 ?升 ?開 ?井 ?并

艸 ?? ?廿 ?甘

2.撇捺類

1)八 ?丷 ?小 ? ? ?忄

東 ?樂

平 ?半 ?夾 ?乎 ?傘

立 ? ?產

業 ?亞 ?嚴 ?並

少 ? ?乑

2)人 ?乂 ?入 ?義

大 ?文 ?太 ?丈

天 ?夫 ?矢 ?失 ?夾 ?夭 ?夬 ?央

?

史 ?吏 ?更

廠 ?廣

3)木 ?禾 ?術 ?本 ?末 ?未 ?朱

束 ?朿 ?柬

米 ?來 ?采 ?釆 ?耒

4)之 ?廴

斤 ? ?斥 ?丘 ?乒 ?乓

艮

爪 ?爫 ?瓜

亻 ?彳

亥 ?豕 ?豸

3.折鉤類

1)乚 ? ?乙

己 ?已 ?巳

七 ?毛 ?乇 ?屯 ?長

氏 ?氐

乞 ?氣

九 ?丸 ?卂 ?凡

2)又 ?叉 ?久 ? ?及 ?攴 ?支

友 ?犮 ?發

3)戈 ? ?弋 ?戔 ?戉 ?戍

戊 ?成 ?戌 ?威 ?咸

4)兒 ?幾 ?兀 ?元

尢 ?尤 ?龍

無 ?旡 ? ?冘

5)勹 ?勺 ?勻 ? ?勿 ?匆

勾 ?句 ?匈 ?匃

丂

馬 ?鳥 ?與

乃

6)子 ?了 ?予 ?矛

7)月

8)刀 ?刃 ?刅

刁 ?衛 ?習

力 ?方 ?為 ?辦 ?萬

9)弓 ? ?弗 ?夷

10)

11) ?夕 ?歹 ?歺

12)厶 ?纟 ?幺 ?鄉 ??

13)韋 ?書 ?丐

14)水 ?永 ?丞 ?承

氺 ? ?隸 ?函

4.框架類

1)凵:丩 ?出 ?擊 ?缶

冂:巾 ?市 ?巿 ?帀 ?幣

用 ?甩 ?甫 ? ?冉 ?而

舟 ? ?丹 ?冊

內 ?肉 ?禸 ? ? ?兩

(冎)

貝 ?見 ?頁

:尸 ?巴 ?戶 ?尺 ? ?戶

?

五 ?丑

匚:牙 ?臣 ? ?巨

: ?彐 ? ?彑

2)口 ?日 ?目 ?白 ?自 ?百

罒 ?皿 ?四 ? ?血

且 ?耳 ? ? ? ?曲

西 ?酉 ?覀

臼 ?囟 ?囪 ?鹵

中 ?蟲 ? ? ? ?串

母 ? ?毌

田 ?甲 ?申 ?由 ?電

需要指出的是,在拆分的時候,一般是選擇常見的保留,不常見的拆解。我們不妨加以舉例說明,具體如表2所示:

表2 ?形近部件的拆解示例

水 ‖ 氺 → 亅冫(綠) 兒 ‖ ?→ 丿乚(免)

‖ 丬 → 冫丨(北)

(壯) 月 ‖ ?→ (那)

己 ‖ 巳 → 乚(包)

已 → 乚 弓 ‖ 弗 → 弓(費)

→弓丨丿(弟第)

衣 ‖ 農 → 冖

展 → 尸? ‖ 氐 → 丿丶(低)

→ 丿(旅)

夕 ‖ 歹 → 一夕(死)

久 →

夜 → 亠亻夂丶 天 ‖ 矢 → 丿天

夫 → 二人

失 → 丿二人

羊 ‖ → 丷干(南)

→ 丷一丨(隔)

→ (養)

? → 丷二人(卷) 厶 ‖ ?→ 丶(去)

(以)

→ 丨一丶(遇)

→ 丿丶(留)

→ 丶(瓜)

木 ‖ 本 → 木一

末 → 一木

未 → 八

術 → 木丶

束 → 木口

朿 → 木冂(刺) 戈 ‖ 弋 → 丶(武)

→ 丿(燒)

戔 → 一戈(錢)

戉 → 戈(越)

→ 爿戈(藏)

在表2中,“‖”左邊的部件不拆解,“‖”右邊的部件可以繼續拆解。需要指出的是,“巳”“已”的拆分方法一樣,但“已”不會作為部件出現在其他漢字當中。“天”作為部件的常用度要低于“矢”,但“天”卻是最先學習的基礎漢字之一,遠比獨用的“矢”常見得多。“水”和“氺”的道理也一樣,大概很少會有人先接觸“氺”這個部件,再去習得“水”這個整字。

這種在部件拆解時的“人為”干預,可能比自然形成的“分隔溝”更具有認知價值[4]。通過拆解,人為突出形近部件的差異,可以逐步建立部件之間的區別性特征,符合中國人識別漢字時先輪廓、后細節的一般心理過程[5]。

(二)拓撲相似性原則

還必須認識到,大多數情況下,我們的“用戶”是具有高度形象思維能力和抽象思維能力的人,而不是機器。某些部件在表面上有一定的差異,但其實都蘊含著相同的筆畫和筆畫關系,就像拓撲學所說的“幾何圖形在連續改變形狀時還能保持不變”一樣,可以認為是同一個部件。我們把這樣具有圖形近似性的漢字構成元素,視作是不具有區別性意義的相同部件,而合并為同一部件,同時以其獨立使用或最常見的形式作為主部件(在“:”左邊),其余的作為附形部件(在“:”右邊)。兩個規范在這個問題上處理得有些不夠理想,可以進一步歸并的至少還有以下部件:

艸:(賁);

(半/棒):(那/判);

王:(玩);

己:(改);

豐:(邦),(壽);

羊:(著),(翔);

手:(看),(拜);

丁:(可);

(臨/豎):(面),(費),(師),(齊/鼻),(肅);

止:(延);

木:朩(雜);

乛(買):(候/書),(敢),(登),(丑);

七:(化),(民/繞),(長),(東/練),(切),(曳);

卩(即):(節),(報);

乙:(飛/氣);

幾:(朵),(風);

月:(背),(然);

冂(同):(周/用),(奐/奧),(勇);

(負):(爾),(久);

日:曰,(冒)。

還有一些部件也是可以歸并的:

(飛):(永/隸/聚),(率/兆);

冫(冰):(勻/習/弱),(求);

乂(義):(更/史),(兇);

亼(合):(今);

(展):(很);

匚(醫):(既/舞/降);

廴:(及);

之:辶(進);

豕:(象)。

同時,作偏旁所導致的字形變化大多也應該歸并,如“匕兒工爿?子穴雨”和“頃頑攻藏顧孩空露”等字中的形近部件。

差異突出和相似歸并其實是同一個問題的兩個方面,最終的目標仍然是建立系統的漢字部件區別性特征。就此而言,學界同仁今后還應繼續努力,以揭示漢字、部件及筆畫的哪些特征在哪些場合具有區別不同字符作用的規律。同時,我們所理解的漢字字形的拆解并非是簡單的“加減法”,需要在拆解的過程中體現辨認(recognize)和復寫(reform)漢字的認知規律。

四、結語

需要說明的是,將復雜的字形與形近的字形進行進一步拆解,并非一定會“破壞”漢字的字源理據。首先,通過字形來獲取漢字的音、義信息,并不是一件容易的事,也許早在許慎創作《說文解字》的時代就已經是非常困難的了。因此,在《說文》之外,還有以義為核心(以《爾雅》為代表)和以音為核心(從《倉頡篇》到《切韻》等)的字書傳統[6]。這三大傳統發展到如今,反而是以形求音義的《說文》類型最為薄弱。漢字的符號性也許早就超越了理據性,現行漢字的字形理據亟需理論與實際相結合的研究。其次,對于有些漢字或部件來說,進一步拆解更能體現其字源理據。如上文提到的“”,還有從“尺、首、金、、”中拆解出的“尸、自、亼土、夕、羊”等,都能更好地體現部件提示整字語音和語義的理據。當然,當字源與字形相沖突時,應以現行字形為準則,這也是包括兩個規范在內的大多數人的共識。

基于上述漢字部件拆解的新方案,我們對1555個“法綱”漢字進行了第三次部件切分,結果如表3所示:

從表3可以看出,按照本文所建議的新方案切分出來的每個漢字的平均部件數量(3.0618)較之《常用字規范》(2.4157)和《信息用規范》(2.6914)有一定程度的上升,但并不很大。這體現出新方案切分出的漢字部件的顆粒度變得更為細致,但并不“細碎”,沒有發生令人擔心的與筆畫混同起來的現象。最為顯著的是,在這1555個最基礎的漢字中,新方案的每個部件的使用頻率(7.81次)比《常用字規范》(3.46次)和《信息用規范》(4.12次)有了非常大的提升,大致翻了一番。同時,新方案部件的使用頻率折線圖(以頻率最高的前50個部件為例)也變得平緩了一些。具體如圖2所示(僅以1555個基礎漢字為范圍):

這說明我們用較少的部件組成了較多的漢字,部件的重復利用率得到了較大幅度的提高,高頻部件的分布也更加均衡合理,能夠助推實現以舊知拓展新知的設想,同時也符合一般性的認知規律。

當然,由于漢字問題的復雜性,不可能一蹴而就地解決所有的問題。新方案也不是完美無缺的,也許還有對部件拆分系統性考慮不夠周全的地方,但本文的思路應該更容易得到識字的心理過程的驗證,也許還能起到拋磚引玉的作用,激發更多人的研究興趣。此外,還有少量漢字,不能僅僅依靠部件拆解的方式來促進習得,如“員”和“唄”、“只”和“叭”、“束”和“杏”、“杲”和“杳”等,這些問題仍需持續深入研究。

附錄:

新方案基礎漢字部件表(202個)

1畫(15):

一 ?丨 ?丿 ?丶 ? ?乛 ? ?乙 ? ?亅 ? ?乚 ? ? ?〇

2畫(45):

二 ?十 ?廠 ? ?丁 ?匚 ?七 ?丂 ?(8);

卜 ?刂 ?冂 ?(5);

亻 ? ? ?八 ? ?人 ?乂 ? ?勹 ?匕 ?兒 ?幾 ?九 ?(14);

亠 ?冫 ? ?冖 ?讠 ?丷 ?(6);

卩 ?阝 ?丩 ?凵 ?刀 ?力 ?乃 ?厶 ?廴 ?又 ?? ?(12)

3畫(53):

三 ? ?干 ? ?土 ?士 ?工 ?艸 ?廾 ?大 ?扌 ?才 ?寸 ?(13);

忄 ?口 ?囗 ?山 ?巾 ?(6);

川 ? ?彳 ?彡 ?亼 ?個 ?犭 ?夕 ?夂 ?饣 ?(11);

廣 ?亡 ?門 ?氵 ? ?宀 ?之 ?(7);

彐 ? ?尸 ?弓 ?己 ?也 ?女 ? ?小 ? ?子 ?纟 ?馬 ?鄉 ?幺 ?(16)

4畫(43):

豐 ?王 ? ?天 ? ?耂 ?? ?廿 ?五 ?木 ?犬 ?車 ?戈 ?牙 ?瓦 ?(15);

止 ?? ?日 ?中 ?貝 ?見 ?(6);

牛 ?手 ?毛 ?攵 ?片 ?斤 ?爪 ?爫 ?月 ?欠 ?(11);

文 ?方 ?火 ?灬 ?戶 ?礻 ?心 ?(7);

巴 ?爿 ?水 ?(4)

5畫(25):

甘 ?石 ?戊 ?(4);

目 ?且 ?田 ?由 ?甲 ?申 ?皿 ?罒 ?(8);

钅 ?生 ?禾 ?白 ?鳥 ?(5);

疒 ?立 ?頭 ?穴 ?衤 ?(5);

皮 ? ?母 ?(3)

6畫(13):

耳 ?西 ?頁 ?虍 ?蟲 ?竹 ?? ?自 ?臼 ?舟 ?亥 ?羊 ?米

7畫(6):

豆 ?豕 ?? ?我 ?身 ?豸

8畫(2):

雨 ?隹

參考文獻:

[1]Ministère de l'?ducation nationale(法國國家教育部). Chinois, classe de seconde générale et technologique(普通及技術類高中第一學年漢語大綱)[DB/OL]. https://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs7/default.htm,3 octobre 2002,2002-10-03.

[2]中華人民共和國教育部.現代常用字部件及部件名稱規范[DB/OL]. http://www.moe.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2015/01/13/20150113090318445.pdf,2009-03-24.

[3]中華人民共和國教育部.信息處理用GB13000.1字符集漢字部件規范[DB/OL]. http://old.moe.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2015/01/12/ 20150112165337190.pdf,1997-12-01.

[4]蘇培成.現代漢字的部件切分[J].語言文字應用,1995, (3).

[5]胡平.漢語兒童識字的心理機制及其給教育的啟示[J].華東師范大學學報(教育科學版),2000,(1).

[6]張滌華.論《康熙字典》[J].江淮論壇,1962,(1).

A New Way to Dispart Chinese Characters

Pan Tai

(School of International Education, Wuhan University, Wuhan 430070, China)

Abstract:In the process of disparting Chinese characters, the best method is not always to persisting in the traditional theory which requires to keep crossing storks or parts in wholes or set different parts as independent ones. A new way to dispart Chinese Characters systematically this paper suggested is to try to show the differences of similar parts if they are valuable to distinguish different characters as more as possible while merge them together if they are not. This new method accords with the cognition of Chinese characters better and probably cannot give consideration to Chinese etymology within every case.

Key words:Chinese characters;parts;systematicness;cognition

基金項目:孔子學院建設和漢語國際教育2018年度課題重點項目“法國孔子學院初中級漢語教學大綱研發”(18CI01B)

作者簡介:潘泰,男,武漢大學國際教育學院副教授,語言學及應用語言學博士。