基于信息技術的初中英語閱讀教學探究

摘 要:隨著信息技術的迅猛發展,諸多教育工作者將其融入了教學之中,以為信息化教學做好準備,力求優化課堂結構,改善傳統教學模式,注入創新教學理念來提升課堂教學效果。在教育教學領域應用的信息技術稱為現代教育技術,包括互聯網、多媒體以及其他一些智能化信息手段。通過信息技術的應用能讓課程教學立足于現代化數據大背景下,得以有力彌補與優化課程資源,同時在教學手段方面也促使教師力求創新,激發學生學習興趣,并提升其求知欲望,逐步幫其突破學習重難點,增強其課堂成效。對此本文主要從初中英語閱讀教學角度探討信息技術的應用方式及策略。

關鍵詞:初中英語,閱讀教學,信息技術,文化認知

一、 初中英語閱讀教學現狀分析

信息技術手段的應用能推動初中英語閱讀教學新形式的出現,因此教師需就傳統教學局限因素做出反思,借此明確信息技術手段的應用方向以及具體實施思路。

(一)學生主體意識較為薄弱

在傳統閱讀教學中,課堂進度與實際教學內容都由教師自主掌控,學生的主體意識較為薄弱,這致使學生成為知識的被動接收者,缺乏能動性的激活,導致學生的思維得不到良好地運轉,能力也得不到該有的深化。在實際教學中會限制其閱讀課程知識的吸收,與內容的深度理解,長此以往使其逐步喪失對英語學習的熱情。這不僅不利于學生的閱讀能力發展,還會造成其日益消極的學習態度。

(二)教師教學手段過于陳舊

受自身落后觀念影響,傳統閱讀課堂中教師的教學手段過于陳舊。就以課程知識的講解為例,教師會偏重于理論化講解,向學生反復剖析其含義,但卻缺少手段的變通,不能積極為學生創設語境,讓其加深對知識應用方式的深切認知,導致學生只能對語言知識有較為短暫的記憶時間,不利于其長期閱讀基礎能力的深化。

(三)閱讀教學資源太過局限

從宏觀角度而言,這是影響學生閱讀課堂學習效果的間接因素,而直接因素則表現為傳統閱讀教學資源的局限性。教師不注重現有教材資源的優化,也不注重課外資源的有力拓展,導致學生在閱讀學習中的眼界受限,不僅會弱化對教材文本的閱讀理解,還會缺乏對各領域話題及文化的基本認知,導致思想過于局限,不利于閱讀綜合能力的均衡發展。

二、 基于信息技術的初中英語閱讀教學探究

了解傳統閱讀教學存在的問題,教師便能明確如何發揮信息技術的優勢,以促進教學質量的進步。

(一)信息技術導入閱讀教學內容

重視閱讀課程教學的導入,其實也就是提前幫助學生攻克一些學習難點,加強其初步認知后,能有利于其后期的深度閱讀探究,使之能更快理解閱讀內容所講與所指,提升學習與探究效率。因此教師可先將信息技術優勢發揮于導入階段中,便于為學生解析一些知識及文化學習要素,讓其在初步探究中獲取一定程度的知識儲備與情感積淀。

1. 幫助學生解析語言知識點

閱讀教學內容的導入過程中,教師需注重學生主體意識的深化,將信息技術手段作為其閱讀探究的方式,使之能自主解析語言知識,以突破學習難點。對此,教師可為學生的課前預習設定任務要求,讓學生能在課下對基本教學內容有一個初步的試讀,重點則要汲取文本陌生及難點語言知識,包括詞匯、專業領域的詞匯與固定短語表達等。學生可依靠信息技術手段,在互聯網大數據引擎搜索模式下做積極的解析,探知語言知識的實際含義,盡快突破語言知識難關,在預習階段中獲取對教學內容的基本化理解。

2. 幫助學生突破文化間隔阻礙

學生在預習中借助信息技術智能手段,能基本攻克教學內容中的語言知識難點,以便在后期加強深度閱讀解讀效率。但除此之外,在導入階段中,教師還要結合初中階段不同的閱讀教學內容,對學生的預習做出針對性指導。有些課時教學文本的陌生語言知識因素眾多,教師可讓學生經由信息技術手段來自主解析,以攻克難點。但有的教學內容中文化因素較為多元,而現階段的初中生認知畢竟有限,這會導致其在閱讀探究中受文化間隔與阻礙的影響,不能透徹理解教學內容,會降低課堂效率。因此,除了針對具體語言知識讓學生在導入階段中做好預習準備外,教師還需指導其借助信息技術手段來突破復雜教學內容中的文化間隔,強化對文化因素的預先解析。

以仁愛版九年級“China and the world” Topic 3 “Now it is a symbol of England”課時教學為例,在本課課文中涉及:Big Ben、the Opera House in Sydney, Australia、Eiffel tower、Abraham Lincoln、Marie Curie與Thomas Addison等一些西方國家的文化代表事物及人物。因此為加強學生的閱讀理解效率,教師應要求其在導入階段中使用信息技術手段自主解析這多樣文化知識,探析其背景含義與突出代表意義,強化初步認知。實際過程中,學生依靠互聯網的寬廣教學資源庫,能搜集與這些文化象征有關的圖片和影像記錄資料,提升對背景文化含義的透徹認知。這將有利于學生在后期閱讀理解效率的提高,同時還可深化其文化意識,提升其閱讀素養能力水平。

(二)信息技術教授閱讀教學內容

教師需將信息技術應用于授課與基本鞏固環節,優化教學模式及手段,積極提升學生閱讀興趣并有效鍛造其多項閱讀素養技能與品質。

1. 展現教學設計突出教學側重點

由于初中英語閱讀教學注重學生知識的吸收、能力的深化與情感的領悟,綜合看來教學目標過于多元。因此教師除了要做足充分教學導入外,還需為學生展現復雜教學內容的整體框架,做出教學設計來使學生獲知學習側重點,以便其整理思路后明確探究方向,從而加快探究效率。傳統閱讀教學中,教師的板書設計過于單一,只是形式化地在黑板上簡單羅列,并不能給學生的學習思想及行為帶來任何推動性作用。而將信息技術注入閱讀教學后,教師可借助其智能化優勢的發揮靈活構建更為新穎的教學設計。就以實用性發散思維工具——思維導圖為例,教師可在信息化教學背景下以電子展示板呈現智能化的教學設計導圖,通過導圖的多元分支結構,立體化呈現課程教學重點及細節因素,讓學生能從宏觀瀏覽導圖便可明確學習側重點。

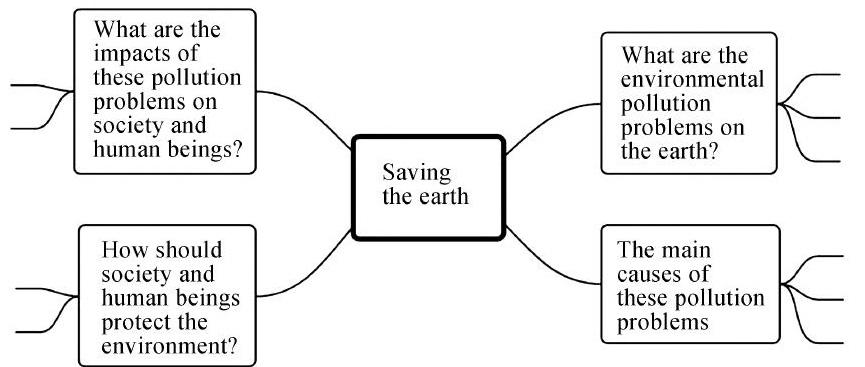

以九年級“Saving the earth”單元教學為例,借助信息技術將單元整體教學內容的框架以智能導圖呈現:

借由此項導圖,除了能幫助學生整理閱讀探究思路,加快及后期探究效率外,還能鍛煉學生在閱讀學習中的發散性思維,并由此拓展一些教學引導手段來訓練學生的各項閱讀技能,確保其閱讀綜合素養能力的良好發展。

首先在導圖中呈現了四個二級分支,學生能獲悉這是課時教學重點,如若將單元整體作為完整閱讀篇章,那么設計導圖的呈現便是其結構層次。學生根據智能化導圖得以發散性思維的鍛煉,明確單元環境話題涉及多領域要素,以強化對其邏輯性、關聯性及因果等關系的認知。接下來,教師借助導圖指導學生在閱讀探究中針對單元內容做出深度解析,使之從導圖涉及的四層面出發,回扣文本汲取關鍵信息,并積極分類與整合。此時學生便能從環境問題的現狀、成因、消極影響及有效解決策略方面透徹化剖析課時文本,并經由信息的提煉、處理,以及分類整合來鍛煉閱讀技能,獲取對單元環境話題較深層次的認知。

2. 優化教學內容加強學生閱讀理解

基于信息技術的課堂授課中,教師借助智能化導圖優勢的發揮,不僅能鍛煉學生閱讀思維,還能加強其各項閱讀技能的鍛煉,使之獲取對課時內容的深度認知。這項過程體現出對學生閱讀能力的培養,除此之外,教師還要積極拓寬其閱讀認知視野,重視教材內容的優化與彌補。對此教師可尋求信息技術展現更為多樣的教學資源,力求既能拓寬學生的閱讀認知,并增強其閱讀情感的體會,確保其較為充實的課堂收獲。

還是以九年級“Saving the earth”單元教學為例,在呈現智能化教學設計導圖后,教師還需向學生全方位展現課時教學課件,作為對專有教材內容的優化與補充,立體呈現有關環境現狀、影響、根源以及策略方面的多領域信息。具體可以圖片和影像資料的方式展現,在其中讓學生意識到環境問題的惡劣影響,并探知導致這些問題的主要原因,同時也能觀摩到社會以及人類為改善環境問題做出的努力等等。由此借助信息技術手段智能化的發揮,讓學生能在直觀化瀏覽中引發共情,提升其對課時內容的情感領悟。這一方面既加強了學生對教學內容的多角度理解,又能開拓其視野,并深化其環保意識與責任感,塑造其良好閱讀素養品質。

其實,除了現有課本教材資源的優化外,在初中英語閱讀教學階段,教師也應注重課外資源的有力補充,力求迎合初中英語教學對學生提出的多元化要求。比如在初中階段的考試題目中,閱讀項目考核涉及社會文化、科學、科技以及其他領域的熱點話題,這些都對學生的閱讀認知提出了過高要求。因此,教師需積極補充閱讀課程的課外資源,在課堂后期鞏固中拓寬學生的閱讀認知視野。

三、 總結

綜上所述,基于信息技術的初中英語閱讀教學中,教師需通過信息技術多元優勢的發揮整改課堂結構,這包括對教學模式的變革、手段的優化與資源的補充。除此之外要改善自身教學行為,提升教學效率,并能完善學生的閱讀探究方式,加強對其多元素養能力的鍛煉與品質的塑造,確保其全面化的課堂收獲。

參考文獻:

[1]梁尚生.初中英語閱讀教學信息化建設的策略[J].亞太教育,2019.

[2]王莉莉.初中英語閱讀教學中信息技術的應用效果分析[J].英語廣場,2019.

[3]倪環.互聯網+初中英語閱讀教學研究[J].英語教師,2018.

作者簡介:

林麗萍,福建省漳州市,福建省漳州市第五中學。