腰椎間盤退變和骨密度的相關性研究

張月東 王玫 趙建 趙亮

【摘 要】目的:通過對臨床病例腰椎間盤退變分級、核磁共振-T1ρ值與相應骨密度的關聯性研究分析,推斷腰椎間盤退行性變與原發性骨質疏松的相關性關系。方法:于2016年2月-2017年2月于本院骨科治療的腰腿疼患者中抽取240例為研究對象,并對所有接受治療的患者實施腰椎X光線及骨密度檢查,測得所有病例的椎間盤核磁共振-T1ρ值、腰椎間盤退變的Pfirrmann分級及相應骨密度B(T值),通過統計學方法對兩者與骨密度之間做相關分析,并探討腰椎間盤退變與相應骨密度的相關性。結果:腰椎間盤退變骨密度B(T值)與核磁共振Pfirrmann分級之間有一定負相關關系(r=-0.214,P<0.01);骨密度B(T值)與腰椎間盤核磁共振-T1ρ值具有正相關關系(r=0.326,P<0.01)。結論:腰椎間盤退變與原發性骨質疏松之間有一定的關聯性。

【關鍵詞】椎間盤退變;Pfirrmann分級;核磁共振-T1ρ值;骨密度

【中圖分類號】R681.53 【文獻識別碼】A 【文章編號】1002-8714(2020)03-000-01

隨著我國經濟與科技的不斷進步,我國人口普遍進入老齡化階段。其中出現疾病率最高的就是腰椎間盤退變及骨質疏松。本研究采用被世界共同認可的核磁共振診斷法,應用腰椎間盤退變程度的椎間盤核磁共振-T1ρ值、Pfirrmann分級系統和DXA法骨密度測量,對于發病率較高的腰椎間盤退變及骨質疏松患者,進行腰椎間盤退變程度與骨密度之間的關聯性展開研究[1-2]。

1 材料與方法

1.1一般資料

回顧探究2016年2月-2017年2月于本院骨科治療的腰腿疼患者中隨機抽取240例為研究對象,其中男女患者比例為1:2,其年齡在(55-87)歲,平均年齡為(64.9±9.5)歲,病程不低于3個月,所有患者均接受腰椎骨密度檢測與腰椎核磁共振檢查,兩次檢查時間需相隔不可超過2個月。研究前向本院倫理委員會提交實驗資料,經審核同意后再進行;并在患者及家屬在知悉研究內容的情況下,并簽訂知情同意書。

1.2排除標準

①外傷及腫瘤患者;②對骨代謝影響較大的肝腎功能受損狀況;③糖尿病及甲狀腺肥大患者;④半年內服用過鈣劑、糖皮質激素等藥物的患者;⑤影響骨代謝疾病的其他臟器功能受損的患者;⑥適應能力及配合能力較差的患者;

1.3檢查方法

所有患者均接受腰椎核磁共振及X光片的檢查,T1ρ(L1-S1)為核磁共振平均值、采用DXA法檢查骨密度、A(L4/5)為椎間盤退變程度的分級標準;

1.4診斷標準

1.4.1骨密度:根據骨質疏松委員會的標準為主要診斷方式,其中若骨量值在(-1SD)—(+1SD)則為正常;骨量值在(-1SD)—(-2SD)則為降低;而骨量值若≤(-2SD)則就患有骨質疏松疾病;若骨量值≤(-2SD)并伴有多處骨折則為嚴重骨質疏松。

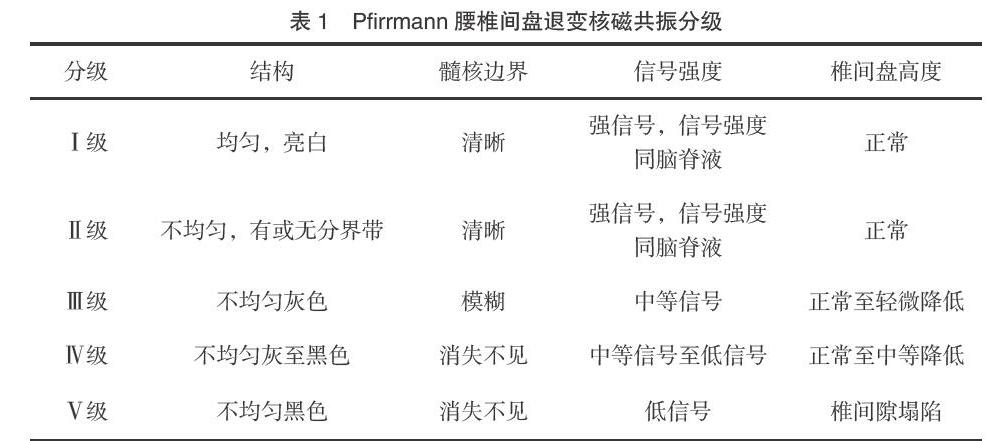

1.4.2椎間盤退變分級:臨床上,Pfirrmann椎間盤退變分級是使用率最高的分級系統,此分級方式同患者的臨床癥狀相吻合,其椎間盤的退變情況可利用核磁共振的圖像清晰的觀察到。本研究根據Pfirrmann的分級標準對椎間盤退變情況做出判定,主要利用核磁共振(MRI)影像T2WI矢狀位上,通過椎間盤信號強度及椎間隙高度而定,其中正常椎間盤被定義為I級;髓核及內層纖維呈高信號,且椎間盤高度為正常,此被定義為Ⅱ級;中央椎間盤區域信號不穩定,椎間盤結構非均質,但仍與外圍纖維環有區分,此被定義為Ⅲ級;椎間盤高度縮小,且中央區域與外纖維環不易區分,被定義為Ⅳ級;椎間盤空間間隙狹小,髓核與纖維環邊界消失,椎間盤呈低信號,被定義為Ⅴ級[3]。詳情如表1所示:

2 結果

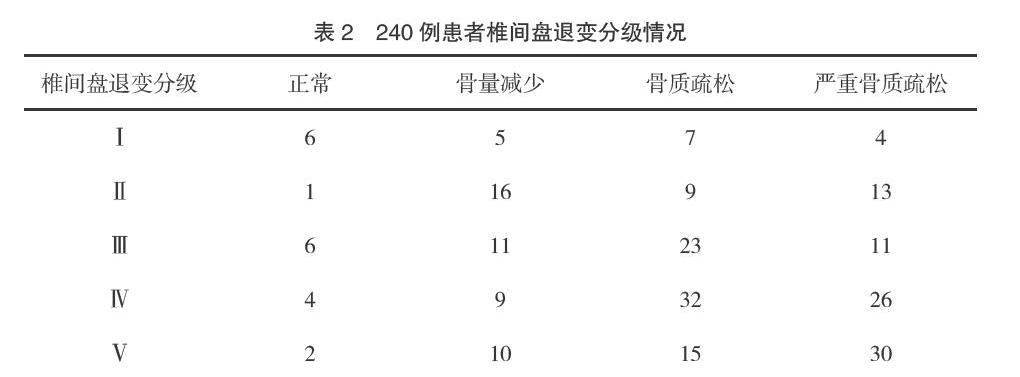

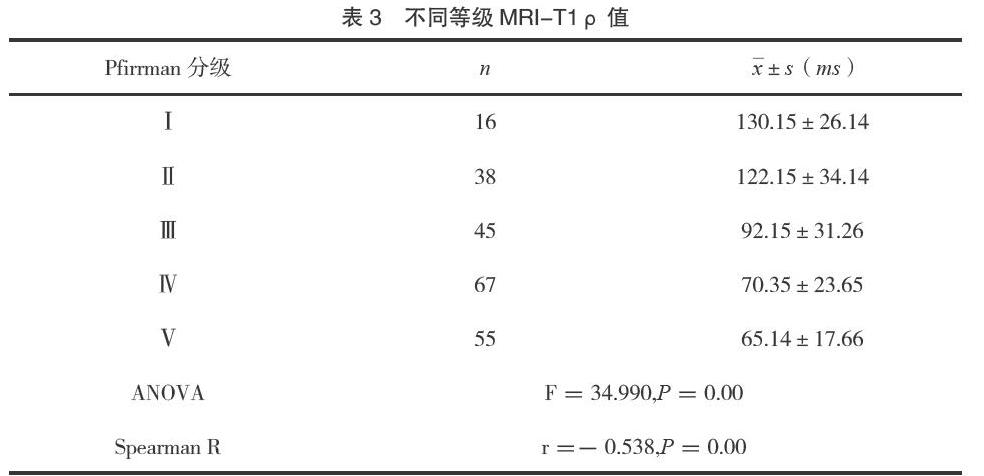

數據均采用統計學軟件SPSS22.0進行相關性分析處理,并去除椎間盤退變正常人數,所以納入分析T1ρ值的人數為221個。腰椎間盤退變骨密度B(T值)與核磁共振Pfirrmann分級A之間有負相關關系(r=-0.214,P<0.01)。骨密度B(T值)與腰椎間盤核磁共振-T1ρ值存有正相關關系(r=0.326,P<0.01)。腰椎間盤退變和原發性骨質疏松之間顯著存在相關關系。具體如表2、3所示:

3 討論

研究顯示,骨質疏松的相關基因與腰椎間盤退變相關基因具有一定重疊性,且腰椎間退變個數與腰椎體骨密度存有一定的相關性,患者的椎體骨密度顯著減少,造成腰椎間盤突出的危險因素就是腰椎體骨密度的降低[5]。但二者的關系不太明顯,腰椎間盤突出并不單單因為骨質疏松。

本研究的結果證明腰椎間盤退變骨密度B(T值)與核磁共振分級A之間有一定的負相關關系(r=-0.214,P<0.01),若腰椎間盤退變分級越高,則腰椎體骨密度逐漸呈下滑趨勢;骨密度B(T值)與腰椎間盤核磁共振-T1ρ值存具有一定的正相關系(r=0.326),腰椎間盤的骨密度隨MRI-T1ρ表現值越高呈現逐步增高趨勢。

國內外的大量研究顯示,腰椎的骨密度和退變間可能存在以下相互作用的關系,主要內容為:由于腰椎間盤的構成,主要部分是纖維環與髓核,當成年之后造成腰椎間盤喪失原有較為直接的血供,進而造成營養的來源主要來自纖維環、椎體終板軟骨兩部分。當人體腰椎的骨密度呈下降趨勢,以及骨強度的降低,由此致使腰椎椎體和骨性終板產生微小的骨折現象,進而致使腰椎間盤營養供給系統造成嚴重的損害,最終對腰椎間盤的代謝物循環系統造成嚴重的影響,進一步提升了腰椎間盤退變的速度。腰椎體骨密度與腰椎間盤退變二者之間的關系跟患者的年齡及體重的指數相關;根據以往文獻研究表明,腰椎間盤退變的原因與年齡和體重之間呈正比;而椎體骨密度則與年齡呈反比,與體重指數呈正比,與本研究的結果相符[2]。

綜上所述,從當前現有資料結果表明,腰椎間盤退變與原發性骨質疏松疾病多發于老年性,在維持正常體重指數的同時,為其加入鈣的吸收量和攝入量,不經加強了骨密度的數值,同時還減少了患者發生椎體小骨折的癥狀出現,此外,對延緩腰椎間盤的退變具有幫助性意義。

參考文獻

[1] 褚俊杰.女性腰椎骨密度與腰椎間盤退變的相關性分析[D].浙江大學,2016.

[2] 童翔,潘健將,王躍.不同人群腰椎骨密度與腰椎間盤退變的相關關系研究[C]//2015年浙江省骨科學學術年會.2015.

[3] 童翔,王躍,徐三中,等.老年人腰椎間盤退行性病變與骨密度的相關性研究[C]//2014年浙江省骨科學學術年會.2014.

[4] 賈永建,宋潔富,荊志振.腰椎間盤退變和骨密度的相關性分析[J].中國骨質疏松雜志(4):471-474,共4頁.

[5] 祁椏楠,武亮.腰椎間盤退變和骨密度的相關性分析[J].醫藥,2017(1):00001-00001.