手術治療腹橫紋小切口疝氣的效果體會

劉英武

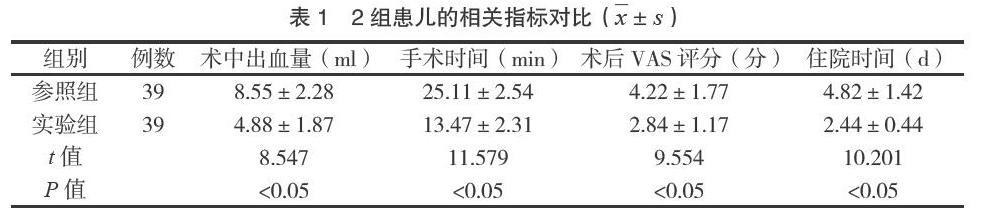

【摘 要】目的:對腹橫紋小切口手術應用于疝氣患兒臨床治療中的效果進行分析,并總結(jié)治療體會。方法:選取78例于2018年1月-2019年10月期間在我院接受治療的疝氣患兒,并隨機分為參照組(給予常規(guī)手術治療)和實驗組(給予腹橫紋小切口手術治療),對比兩組效果。結(jié)果:就四項相關指標(術中出血量、手術時間、術后VAS評分、住院時間)而言,實驗組患兒均明顯優(yōu)于參照組,t=8.547,11.579,9.554,10.201;P<0.05,差異有統(tǒng)計學意義;就術后并發(fā)癥發(fā)生率而言,實驗組為7.69%,明顯低于參照組的35.90%,P<0.01,有統(tǒng)計學意義。結(jié)論:腹橫紋小切口手術應用于疝氣患兒臨床治療中的效果十分滿意,值得借鑒推廣。

【關鍵詞】手術;腹橫紋小切口;疝氣

【中圖分類號】R256.45 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)03-0-01

小兒疝氣這種兒科常見疾病的發(fā)病率較低,一般可自行痊愈,但是也有部分患兒需要進行手術治療,但是傳統(tǒng)手術具有很多局限性,例如并發(fā)癥多、創(chuàng)傷大、恢復慢、愈合差等[1]。腹橫紋小切口疝氣手術隨著微創(chuàng)技術的發(fā)展也在不斷完善,并且效果理想,本院將腹橫紋小切口手術應用于2018年1月-2019年10月期間收治的疝氣患兒的臨床治療工作中,并與常規(guī)手術對比,現(xiàn)報道如下:

1 資料與方法

1.1一般資料

選取78例于2018年1月-2019年10月期間在我院接受治療的疝氣患兒,男、女分別為41例和37例,年齡1.8~11(5.44±1.58)歲;斜疝、直疝分別為50例和28例;右側(cè)腹股溝疝、左側(cè)腹股溝疝分別為53例和35例;采用硬幣投擲法將以上患兒1:1隨機分為參照組和實驗組各39例,2組患者在基線資料做t檢驗或x±s檢驗,差異不明顯,P值大于0.05,差異無統(tǒng)計學意義,可比。

1.2 方法

1.2.1 參照組 本組患者采納常規(guī)手術治療:應用氯胺酮進行麻醉,采用平臥位,將臀部采用軟墊墊高,做3cm的手術切口于患側(cè)內(nèi)側(cè)上1cm的平行位置處,將腹外斜肌切開使疝囊暴露并將其剝離,于疝囊頸做高位結(jié)扎處理。

1.2.2 實驗組 本組患者采納腹橫紋小切口手術治療:麻醉方式為全麻,采用平臥位,對疝囊位置采用X線進行查探并標記,作 1.0cm手術切口(沿著腹橫紋)于患兒腹股溝韌帶的中點上3cm的位置處,將皮下組織逐層切開,將腹外斜肌腱膜、提睪肌進行鈍性分離,然后作小切口(0.8cm左右)將精索、疝囊充分暴露,將疝囊切開,對疝囊頸采用1號線作結(jié)扎處理,將多余疝囊進行常規(guī)切除,對疝囊應用高位雙重貫穿法作縫合處理,止血,復位精索、睪丸后對切口作縫合處理;消毒切口并應用蝶形膠進行貼固、包扎,術后應用抗生素對感染情況進行預防[2]。

1.3 觀察指標

對2組患兒的四項相關指標(術中出血量、手術時間、術后VAS評分、住院時間)等進行記錄并對比,同時觀察術后患兒出現(xiàn)陰囊積液、腹脹、切口麻木、切口感染等并發(fā)癥的情況并對比。

1.4 統(tǒng)計學分析

采用SPSS23.0 軟件統(tǒng)計來檢驗本文所得實驗數(shù)據(jù)。計量資料采用(x±s)表示;采用兩獨立樣本t檢驗兩組數(shù)據(jù)資料。采用頻數(shù)表示計數(shù)資料,用x2檢驗來進行2組計數(shù)資料組間率(%)的比較。P<0.05代表差異顯著。

2 結(jié)果

2.1 對比2組的相關指標

就四項相關指標(術中出血量、手術時間、術后VAS評分、住院時間)而言,實驗組患兒均明顯優(yōu)于參照組,t=8.547,11.579,9.554,10.201;P<0.05,差異有統(tǒng)計學意義,詳情見表1.

2.2 對比2組的并發(fā)癥發(fā)生情況

參照組的并發(fā)癥發(fā)生率為35.90%(14/39),其中陰囊積液、腹脹、切口麻木、切口感染分別為3例、4例、3例及4例;實驗組的并發(fā)癥發(fā)生率為7.69%(3/39),其中陰囊積液、腹脹、切口麻木、切口感染分別為0例、1例、1例及0例;P<0.01,有統(tǒng)計學意義。

3 討論

小兒疝氣這種常見疾病會嚴重影響到患兒的消化系統(tǒng),一般會出現(xiàn)易疲勞、腹痛、下腹部墜漲、腹脹等相關表現(xiàn),病情嚴重的話甚至會影響到患兒生殖系統(tǒng)的正常發(fā)育,因此一旦存在可疑癥狀要盡快到醫(yī)院進行相關疾病的診治,避免錯過最佳的治療時機。外科手術是目前治療該病的主要方式,但是由于患兒年齡較小,身體的生理機能以及各器官等均未發(fā)育好,因此手術過程中對患兒造成的創(chuàng)傷較大。腹橫紋小切口手術屬于微創(chuàng)手術,切口較小,并且不需要切開腹股溝就可以進行手術,與常規(guī)手術相比大大降低了對正常組織以及生理機能的創(chuàng)傷,大大降低了術中出血量[3];除此之外,此手術的切口較為隱秘并且造成的疤痕較小,再加上深度較淺,因此使術后切口感染率大大降低,從而使手術質(zhì)量以及治療效果得到了有效保證。本次研究結(jié)果顯示:就四項相關指標(術中出血量、手術時間、術后VAS評分、住院時間)而言,實驗組患兒均明顯優(yōu)于參照組,t=8.547,11.579,9.554,10.201;P<0.05,差異有統(tǒng)計學意義;就術后并發(fā)癥發(fā)生率而言,實驗組為7.69%,明顯低于參照組的35.90%,P<0.01,有統(tǒng)計學意義。綜上所述,腹橫紋小切口手術應用于疝氣患兒臨床治療中的效果十分滿意,是具有操作簡單、創(chuàng)傷小、并發(fā)癥發(fā)生率低、預后佳等諸多優(yōu)勢的首選治療方式,值得借鑒推廣。

參考文獻

[1] 黃軍普.腹橫紋小切口疝氣手術治療疝氣患兒的有效性分析[J].黑龍江醫(yī)藥,2019,32(01):174-175

[2] 李力農(nóng),趙漢鵬,朱錦騰,馬騰飛,沈益君,林介賢.腹橫紋小切口疝氣手術和傳統(tǒng)手術治療小兒疝氣的效果對比[J].齊齊哈爾醫(yī)學院學報,2017,38(13):1571-1572

[3] 李輝,劉司琪,董吉寧.觀察腹橫紋小切口疝氣手術的臨床治療效果[J].世界最新醫(yī)學信息文摘,2017,17(55):38-39