醒腦開竅針法配合偏癱康復訓練對腦血管后遺癥患者神經功能康復的作用

李水清

【摘 要】目的:評價醒腦開竅針法及偏癱康復訓練治療腦血管后遺癥患者的康復療效。方法:將我院康復醫學科2017年1月~2019年10月收治的40例腦血管后遺癥患者隨機分為觀察組和實驗組,2組患者均采用常規藥物治療和偏癱康復訓練,實驗組增加醒腦開竅針刺治療。結果:3個療程后,2組神經功能缺損評分均降低(P<0.02),FMA、MoCA評分均提高(P<0.01)。實驗組神經功能缺損評分低于觀察組(P<0.05),FMA、MoCA評分均高于康復組(P<0.05)。結論:醒腦開竅針刺加偏癱康復訓練有助于促進缺血性腦卒中神經功能恢復,改善運動、認知功能障礙,提高日常生活活動能力,值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】醒腦開竅針法;偏癱康復訓練;腦血管后遺癥;功能障礙。

【中圖分類號】R246.6 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)03-0-02

我國腦血管疾病的致殘率和病死率已經處于各種疾病首位,同時腦血管疾病年輕化趨勢越發明顯,嚴重影響患者生活質量,給社會和家庭帶來沉重負擔。[1]祖國醫學的針刺療法對腦卒中治療具有歷史悠久、療效確切、簡便安全等特點。本研究將醒腦開竅針刺加偏癱康復訓練運用于腦血管后遺癥康復治療,以判斷其有效性及其治療優勢,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

將我院康復醫學科2017年1月~2019年10月收治的初發缺血性腦卒中患者40例。急性期均接受常規藥物治療,按照隨機數字表法,分為康復組和實驗組,每組20例。實驗組男12例,女8例;平均年齡(60±7.68)歲。觀察組男10例,女10例;平均年齡(55.48±7.96)歲。2組患者性別、年齡、病程等無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

治療期間,2組患者均接受常規內科治療、常規康復訓練和環境干預,實驗組增加針刺療法。常規康復訓練,以Bobath療法和運動再學習療法相結合為原則,主要包括良肢位擺放、翻身訓練、關節被動活動、橋式訓練、起坐訓練、坐站訓練和行走訓練。每天治療1次,每次45~60min。每星期一至星期六連續治療6次。每個星期為1個療程,連續治療3個療程。

另外著重實施針刺療法:針刺療法采用醒腦開竅針法。取穴:內關(雙側)、人中、三陰交(雙側);輔穴:極泉(患側)、尺澤(雙側)、委中(雙側)。針刺方法:內關直刺15~30mm,手法采用捻轉提插瀉法;人中沿鼻中隔方向斜刺10~15mm,手法采用重雀啄法,以眼眶濕潤為宜;三陰交沿脛骨內側緣斜刺30~50mm,手法采用提插補法;極泉取穴沿經下移1~2寸,避開腋動脈,直刺30~50mm,手法采用提插補法,以上肢抽動為宜;尺澤直刺30mm,手法采用提插瀉法,以前臂和手指抽動為宜;委中直刺15~30mm,手法采用提插瀉法。療程:每天針刺1次,每星期治療6次。每個星期為1個療程,連續治療4個療程。

2 統計學分析

所有數據均采用SPSS22.0統計學軟件進行數據分析,計數資料采用x2檢驗,計量資料(x±s),進行t檢驗。P<0.04表示具有顯著性差異,P<0.01表示具有極顯著性差異。

3 結果

3.1 2組患者臨床神經功能缺損程度評分比較

如表1所示,治療前,2組之間神經功能缺損評分比較無顯著性差異(P>0.05)。治療后,實驗組神經功能缺損評分低于康復組(P<0.05)。

3.2 2組患者FMA評分比較

表2示,治療前,2組之間FMA評分比較,無顯著性差異(P>0.05)。治療后,實驗組FMA評分高于康復組(P<0.04)。

3.3 2組患者MoCA評分比較

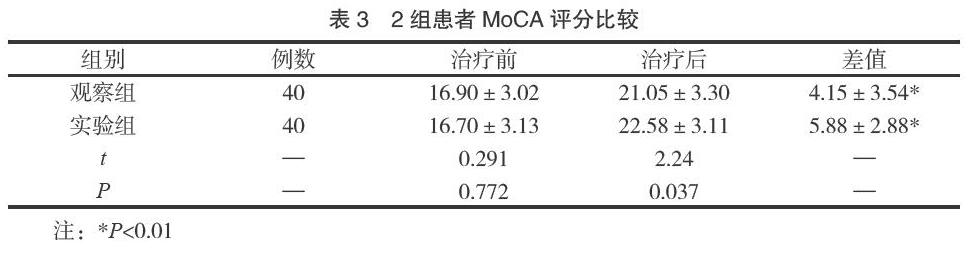

治療前,2組之間MoCA評分比較無顯著性差異(P>0.05)。治療后,實驗組MoCA評分高于康復組(P<0.04)。如表3所示。

4 討論

本次研究顯示:治療后,觀察組神經功能缺損評分、FMA評分、MoCA評分、MBI評分均顯著優于治療前(P<0.01)。提示:偏癱康復訓練可促進腦卒中患者神經功能恢復,改善運動、認知功能,提高其生活自理能力。既往研究顯示:環境干預可增強神經生長因子、腦源性神經營養因子、神經營養因子-3、神經再生相關蛋白等分泌,誘導突觸遞質釋放和傳遞的效率,形成長時程增強作用,增強神經干細胞增殖,增加樹突棘數量,實現神經元結構和功能重組,促進運動、感覺及認知功能恢復。

選用不同康復治療技術和方法相結合用于腦卒中康復治療,可取得更為滿意的療效,亦是腦卒中康復治療未來發展的趨勢。醒腦開竅針法和康復訓練介入時機、治療時間、強度及其機制仍需進一步研究。

參考文獻

[1] 王春娟, 王伊龍, 李子孝, 等.初級卒中中心建設標準(2011更新版)[J].中國卒中雜志, 2012, 7(8):646.

[2] 王隴德, 王金環, 彭斌, 等.《中國腦卒中防治報告2016概要》[J].中國腦血管病雜志, 2017, 14(4):217.