林海深處藏真跡——談《平茶寮碑》

蔣懿

摘要:漫漫歷史長河里,心學圣人王陽明在贛南這片熱土上留下了一串串厚重且睿智的腳印。自明朝正德十一年九月受任為南贛巡撫起,他與贛南結下了不解之緣。在贛州崇義縣一塊壁立巨大的巖石上,刻有一碑,名為《平茶寮碑》。碑文為王陽明手書,此碑系明正德十二年,王陽明平定以謝志珊為首的流民起義軍后所刻。石碑見證和記錄了它腳下土地由亂到治的經過,蘊含豐富的歷史文化信息。本文從碑文分析、歷史背景探討《平茶寮碑》對贛州地區的歷史意義,以茶寮碑為線索尋覓王陽明在贛州土地上的蹤跡。

關鍵詞:王陽明;贛南;《平茶寮碑》

在江西贛州市崇義縣思順鄉的齊云山村,蔥蔥郁郁的林海間,有一處險要山夷,名曰“茶寮”。一塊高八米四、寬約四米的巨石屹立在此(圖1),該石巖壁上刻著王陽明的真跡,名為《平茶寮碑》[1]。

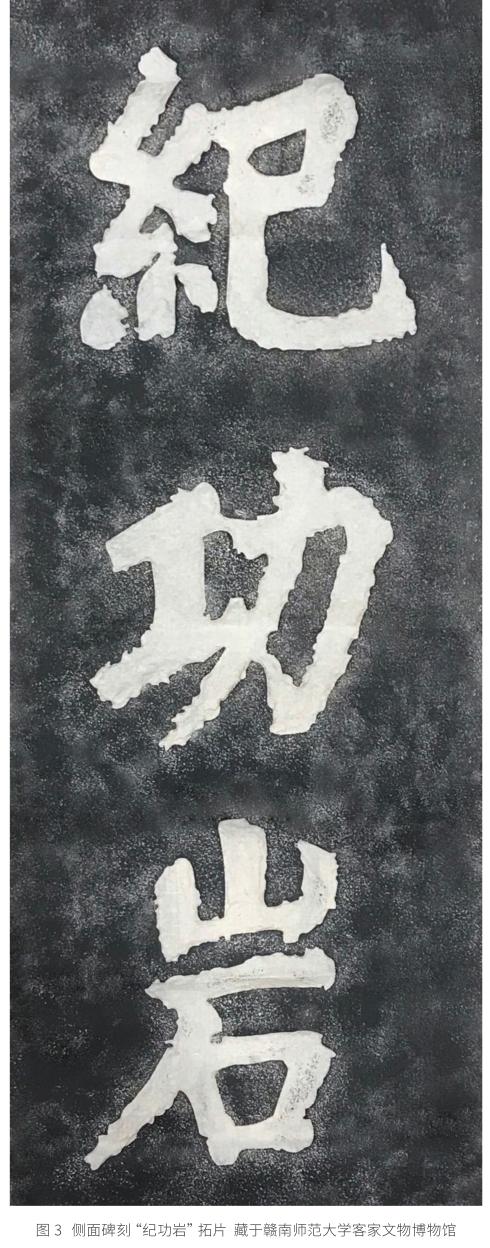

此碑為明代大儒王陽明任南贛巡撫時在江西贛州地區平定地方武裝起義紀念之用。平茶寮碑正面楷書陰刻碑文十七行共三百一十八字(圖2)。碑文中記錄了王陽明親督八府一州官兵大破橫水、攻桶岡,最后于上章的西山界全殲農民起義軍的史實。碑體左側有大楷石刻“紀功巖”三字(圖3),碑體右側石刻有王陽明兩篇草書詩文,三處均為王陽明書法真跡。五百余年后的今天,我們品味碑文字體時,仍可感受其深厚的書法功底,筆力與其人一致,老辣蒼勁。

我們根據史料來回顧這段五百年前發生在此地平亂除匪的歷史,從崇義縣思順鄉這一地名為切入點,“崇義”二字包含“崇德尚義”之意,“思順”二字其包含高度的政治性—人心思順。由此可見,這塊土地見證了當年從平亂到安治的發展過程。

明王朝中葉,由于封建統治階級決疣潰癰,社會階級矛盾激化,賦稅徭役沉重,兩座“大山”壓在人民背上,一場聲勢浩大的農民起義在江西、廣東、湖南邊界地區興起。其中有兩股勢力較大的農民武裝,一是橫水左溪的謝志珊,另一個是桶岡的藍天鳳[3]。二人實力強勁,自稱為“征南王”,盤踞在贛州崇義境內橫水、桶岡一帶,在此扎營,厲兵秣馬,數年間,這支叛亂部隊已擴展到萬人,雄霸一方。他們屢屢騷擾侵襲官府,讓當地官員夜不能寐。這支隊伍憑借著奇崖峭壁、山林密布的天險占據優勢,整體來看易守難攻。

農民起義的消息接連不斷地傳入千里之外的京城,“山賊”為禍一方,當地官民人心惶惶,朝廷命湘粵贛三省會兵征剿,但“山賊”狡詐,征剿官兵屢屢受挫,成為明武宗的一大心患。為了除此“心患”,朝中討論之后想到的人選是平亂經驗豐富、戰功顯赫的王陽明。正德十二年十二月,身為都察院左僉都御史的王陽明奉命出任南贛巡撫,遠赴江西擔起“滅賊”重任[2]。

時年正月,到任江西贛州,此時贛州府局勢不容樂觀,上任官員病不到崗,積壓待處理事件繁多。三省官兵屯兵時間已久,士氣低下、傷兵滿營,上千匪徒仍然不停地進攻贛州府屬縣[3]。王陽明臨危受命,不得不強打起十二分精神,冷靜處理。他一方面摸清局勢,探查贛南地區地勢地貌,另一方面挑選精兵進行特殊訓練,積極備戰。

此次“賊亂”多在山林險峻處安營扎寨,且人數眾多,武器裝備優良,相傳橫水左溪之賊首謝志珊的隊伍還裝備了名為“呂公車”的重型攻城利器,先前三省征剿官兵已吃過苦頭,這股賊寇無疑是塊難啃的“硬骨頭”。王陽明不敢掉以輕心,表面上他不為所動,波瀾不驚,實際則暗中謀劃,具體措施如下:首先,采用“心理戰術”,對山賊內部人員進行勸降,也就是常說的策反。其次,使出殺手锏—“十家牌法”,就是保甲連坐制度。之前官兵不辭勞苦,多次深入山林對賊寇進行圍剿,結果卻每每悻悻而歸。匪賊盤踞山林之中,久剿不盡,春風吹又來是何原因?其根本在于當時世態炎涼,在社會矛盾異常尖銳的大環境下,當地部分百姓早與山上匪賊串通一氣,山下民眾經常向山中匪賊通風報信。山上山下已建立密切的情報交流,以至于官兵還未出動,匪賊就早早收到情報,溜之大吉,與官軍打起了游擊戰。為了隔斷民和匪的勾結,王陽明實施了“十家牌法”。

所謂“十牌家法”,指十個家庭編排成一個組(牌),在紙牌上詳細記錄好每個家庭每個成員的個人信息,包括籍貫、年齡、職業等。每家進行輪流值班,值班家庭要負責對照所登記的個人信息,對各個家庭人口進行檢查。若發現可疑者,必須立刻上報官府。如有隱瞞,十家并罰處理。此方法效果顯著,直接切斷了山下民眾對匪賊的情報及物資供給。

九月,王陽明收到圣上旨意,批準其所奏“申明賞罰事理,便宜行事,期于成功,不限以時,相機攻剿”,改授王陽明提督軍務,贈給符牌運用[4]。自此,王陽明可調用鄰省民政及軍事力量,依據自己想法“便宜行事”,為剿匪提供了極大的便利。十月初九,王陽明以符牌調配周邊三省精銳部隊共一萬二千余人。部隊人員自上而下分配給知府、知縣等軍政負責人,由他們直接指揮,兵分七路,從東、南、北三個方向,形成大包圍圈,一步步向“征南王”的大本營橫水、左溪逼近。部隊行進中掃蕩各關隘口小據點,逐步縮小包圍,直到與王陽明率領的主力部隊會合,聯合正面進攻橫水、左溪主巢[5]。戰斗如火如荼,直到傍晚天色漸暗,王陽明事先安排的小股精銳作戰部隊沿懸崖絕壁從后方攀巖直入主巢,突襲大本營。此時“征南王”腹背受敵,巢內大亂,山賊潰敗。在強大的攻勢下配合之前的兩大措施—心理策反和“十家牌法”,本就人心渙散的山賊更加不堪一擊,大肆逃往桶岡方向,官兵士氣高漲,一鼓作氣乘勝追擊。十一月初又在桶岡、西山界進行了一場兩天兩夜的決戰,決戰的結果是,大部分山賊受傷被俘,唯有小股殘余勢力向湖南桂東方向逃竄。個性謹慎、行事周密的王陽明早已在桂東周密布防好四千湖兵。十一月十五日,在湖南上章(現桂東縣普樂鄉)將“山賊”全部剿滅。至此,“征南王”一伙賊寇全軍覆沒,王陽明帶勝利之師凱旋而歸。

碑上文字清晰記載了這一完整過程,王陽明十月至十一月,攻破橫水、橫岡兩個賊寇主要據點,前后耗時一個月,征調部隊一萬余人,攻陷八十四處大小據點,消滅兩千多余人,俘虜三千六百人,進行思想教育后釋放不得已落草為寇者共近千人。這場戰役為王陽明本就戰功顯赫的履歷,又添上了濃墨重彩的一筆。

硝煙散盡,王陽明環顧著四周,雖然大獲全勝,但心中卻無一絲喜悅,滿目瘡痍的戰場上死傷無數,戰后地方民生的恢復刻不容緩。“兵惟兇器,不得已而后用”乃碑文之精髓,此句展現了王陽明作為一位儒生,一位讀書人,一位有家國情懷的“士”,他思想中“仁”的一面,也警示了世人—兵器為不祥之器,不得已不用。他的思想里一以貫之的是:平亂之事動武用兵僅是權宜之計,只是“治標”,“武治”效果看似強硬,但不能長治久安。可見此時的他思考的是如何用“德治”去教化民眾澤被后世,以達到“治本”的效果。如碑上文字記載:“釋其脅從千有余眾,歸流亡,使復業。度地居民,鑿山開道,以夷險阻。”可見王陽明以實際行動寬釋了在不得已情況下落草為寇的平民,不但恢復他們自由,還為他們鑿山修路解決交通問題,力圖改善他們的生活環境。

“破山中賊易,破心中賊難。”這句是王陽明先生的口頭禪,也是心學名言,并記錄在他的書中,可見這段剿匪經歷也使他深有感觸。所謂“心中賊”指的是人心欲望。“山中賊”良計強兵可解,這“心中賊”,看似無形卻隱匿于心,橫行于方寸之間,“心中賊”如何破?王陽明告誡世人要加強自身修行,勿被心中欲望遮蔽良知,修煉內心,遵循良知。唯有“致良知”,在日常為人處世中,時刻用良知考量自己的所作所為是否危害他人,不被私欲支配,磨礪內心,在長期的“練心”中才能走上人間正道。

正德十二年十二月初,完成善后工作的王陽明在最為險要的茶寮關隘的路邊選擇一處高聳屹立的大石,刻下紀功文字,這便是本文中提及的《平茶寮碑》。隨后王陽明打算奏請朝廷,平定謝志珊、藍天鳳叛亂后,整合上猶、南康、大余三縣土地,在以往其盤踞的“橫水”,建立一新縣名為“崇義”,寓意“崇尚禮義”[6]。《平茶寮碑》雖然深藏林海,但這股由王陽明先生流傳下來的“氣”跟碑中文字一樣,千古不消。

蔣 懿

1998年生,男,漢族,贛南師范大學2019級碩士研究生,研究方向為陶瓷藝術鑒賞研究與修復。

參考文獻

[1]周建華.茶寮碑記[J].中國典籍與文化,2003(04):34-36.

[2]繆春風,朱小蓮.歷代御史碑刻之四王陽明[EB/OL].(2018-05-27)[2020-11-10]. http://www.ccdi.gov.cn/toutiao/201805/t20180524_172508.html.

[3]楊小鳳.王陽明在贛南的教化實踐研究[D].蘇州:蘇州大學,2017.

[4]曾雷.王陽明與《平茶寮碑》[N].中國紀檢監察報,2017-07-24(06).

[5]龔文瑞.王陽明南贛紀事[N].贛南日報,2014-8-29(A06).

[6]徐影.王陽明平定橫水、左溪、桶岡匪亂建立崇義縣始末[C].贛州:第十八屆明史國際學術研討會暨首屆陽明文化國際論壇論文集,2017.