淺談新形勢下中小型專題性博物館的展覽策略

邢靜

摘要:新形勢下,國內博物館依托“互聯網+”的大背景,迅速拓展線上展覽模式,成為線下展覽的有益補充。本文探討中小型專題性博物館在此背景下,如何通過臨展這一靈活的展覽方式保持自身特色和競爭力。

關鍵詞:臨展;云展覽;潛在受眾;博物館

2020年是不平凡的一年,博物館行業也發生了一些重大的變化。最明顯的變化是經歷了或長或短時間的閉館,并在后續的開館工作中嚴格限制客流量。

對自負盈虧的海外博物館來說,財政困難起初是最大的挑戰,如加拿大安大略博物館閉館4個月,就不得不裁員減薪以降低運營成本,而英國政府在此情勢下及時為英國藝術、文化和遺產行業援助15.7億英磅以渡過此次難關。國際博協(ICOM)2020年5月發布的報告稱,83%的博物館將大幅削減活動項目,30%的博物館將裁員,13%的博物館可能會永久關閉。

國內博物館由于受到政府的大力扶持,沒有陷入財政危機導致的運營困境,但博物館現場參觀的缺失導致其社會教育功能缺位,文化交流合作也暫時停止,博物館喪失跨時空表達功能。不過許多博物館于閉館期間還是迅速作出了一定的調整以適應突如其來的變化,如:撤展運輸— 上海博物館在閉館的49天中,進行了法國巴黎國立高等美術學院繪畫展的撤展工作;調整展線以確保社交距離—美國洛杉磯郡立藝術博物館設計固定的路線,引導觀眾進行線性的參觀;開展線上活動—波士頓美術館在母親節當日上線“莫奈啟迪音樂”特別演出,以慶賀“莫奈與波士頓:永恒的印象派”特展虛擬開幕。

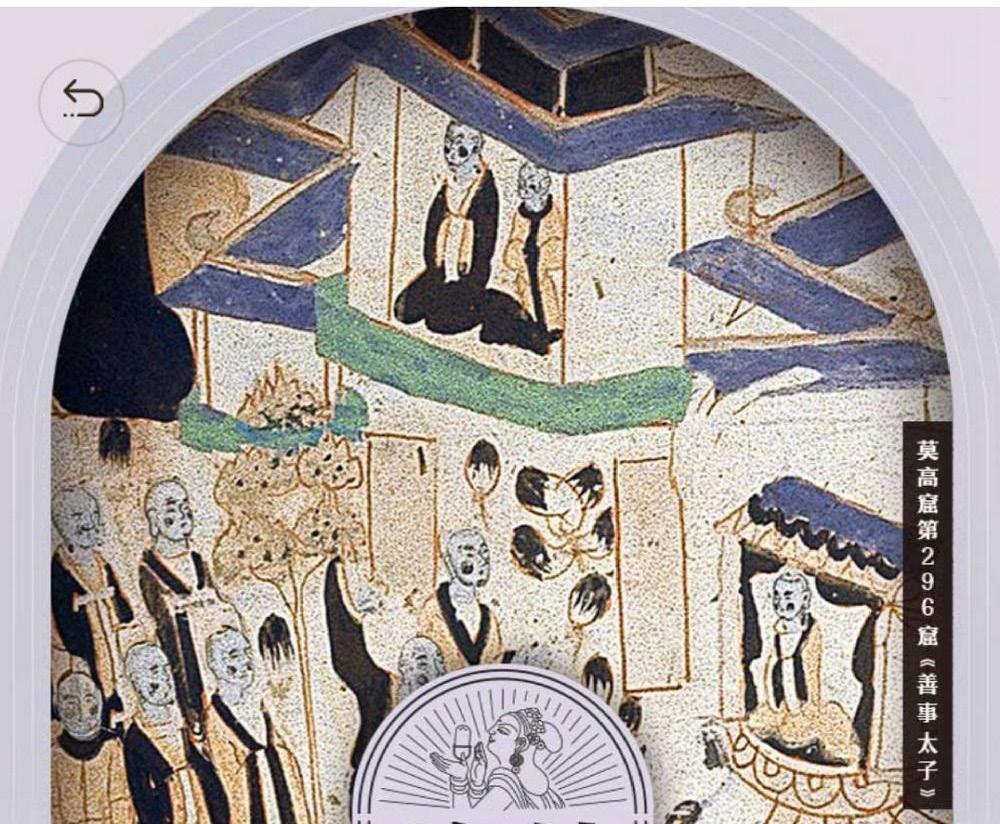

危機危機,危中有機。線下活動的舉步維艱,反而加快了我們對博物館數字化探索的步伐。傳統的策展思維在裂變試錯中成長,“云展覽”如雨后春筍般在世界各地嶄露頭角。盧浮宮阿布扎比館推出了“Furusiyya 東西方騎士精神展”的360°云展館;美國大都會藝術博物館免費開放了很多線上視頻資源;敦煌研究院與美國合作的“絲綢之路上的文化交流:吐蕃時期藝術珍品展”將被打造成線上展覽,并配以線上公共講座等。

同時,借展這一展覽形態被重新評估和考量,各博物館只能更加關注和深挖自身館藏,這使得一段時間內線上展覽成為博物館優先考慮的展覽形式。國內各相關部門也迅速作出反應,如2020年2月中旬,文化和旅游部藝術司同國家文物局博物館與社會文物司聯合全國眾多美術館、博物館,發起50場線上展覽。觀眾只需用手機掃一掃二維碼,就能進入展廳欣賞佳作。

一、“云展覽”是大勢所趨

“云展覽”目前是線下展覽的有益補充,能夠彌補觀眾無法現場參觀的遺憾。通過360°甚至720°的空間體驗,觀眾能夠了解展覽的布局、展品的種類,并能夠在感興趣的展品展項前停留任意的時間,不受觀賞次數和時間的限制。如敦煌研究院推出的“云游敦煌”小程序,其“游覽”環節將莫高窟壁畫用簡短的文字故事呈現出來,使觀眾在美輪美奐的畫面之外可以更深入地了解其歷史價值,從而實現與古人的精神交流。現場參觀時,囿于人群和時長壓力,觀眾往往只能獲取最直觀的場面感受,而無法觸及文物的歷史精髓,走馬觀花之后往往什么也沒記住。

“云展覽”實際上早在多年前就已經是很多博物館在探索的形式,它是互聯網技術高速發展的必然產物,具備運營成本低、展示空間大、傳播范圍廣且不受地域和時空的限制等多方面的優勢。在各方因素的推動下,博物館數字化加快了普及的步伐,從智慧導覽到全景展覽,網絡成為2020年博物館行業依賴程度最高的傳播途徑。中小型博物館,如上海航宇科普中心于2020年年底上線的“720全景”項目,將中心內部常規展覽項目悉數呈現在線上平臺,游客足不出戶就能探索飛機構造和熟悉展館。

不過“云展覽”目前還不能完全取代傳統展覽的現場體驗感,尤其是現階段的技術和資金還不足以打造虛擬現實場景。大部分博物館只是把展品圖片立體化,也就是線下展覽的簡單平移,特效水平和體驗感不佳,很難達到沉浸式體驗的效果。

對中小型博物館來說,抓住這個機遇開展線上優質的臨展是吸引受眾的絕佳時機,但實際展出效果往往不盡如人意。一方面是因為常設展覽平移到線上有些許“水土不服”,常設展覽是經過專家指導,并充分考慮現場參觀動線、燈光明暗、參觀距離后設置的。若考慮網絡傳播特點進行線上轉化,需要大量的專家論證和文本美術設計工作,容易錯過“云展覽”的最佳時機。另一方面,線上臨展具備較強的靈活性,主題可以緊跟熱點以吸引流量,體量小所以可以將細節做精做細。

二、適度利用熱點事件

臨時展覽是一個展館活力的體現,主題多樣、靈活豐富的短期展覽能夠成功吸引新老觀眾的注意力,有利于提高博物館的美譽度。但優質的線下臨時展覽需要雄厚的資金、大量的專業人員和優質的藏品作為后盾,而這些恰恰是中小博物館所欠缺的。大型博物館往往能夠整合跨地區的藏品資源,中小博物館則只能在基本陳列中做文章,在聯合辦展中往往處于被動的地位。線上臨時展覽則能夠有效地控制策展成本,對中小型博物館來說是很好的“出圈”機會。

在“互聯網+”的時代,無論是線上展覽還是線下展覽,都要順應互聯網的傳播規律,緊跟熱點是吸引流量的不二法門。如2020年的重大熱點事件“打贏脫貧攻堅戰”“探月工程如期完成”“抗美援朝勝利70周年”“故宮600年”等,博物館選擇熱點事件作為展覽主題,能夠達到獲得公眾關注度和保存歷史記憶一舉兩得的效果。

博物館臨時展覽往往偏向于一些主流文化和熱點事件,如2021年建黨100周年就是年度臨展的重點。以筆者所在的上海航宇科普中心為例,研究策劃部提前半年就開始籌劃以“建黨100周年”為主題的臨時展覽。由于現在還無法確定展覽是否有線下展出的機會,前期策劃以線上展覽為考量基礎。如何在這一宏大主題下脫穎而出、吸引觀眾的注意力,是對博物館尤其是中小型博物館策展人的考驗。以上海航宇科普中心為例,與飛機有關的歷史知識是老生常談,但此次以建黨100周年為主線,和觀眾一起回顧黨在大飛機事業上的艱難奮斗歷程,能為觀眾提供認識黨的新角度。

三、抓準自身定位

熱點事件持續時間往往不夠長,策展又是一個耗時比較久的工作,因此展覽上線時很難保證觀眾對熱點事件的關注度仍在。換句話說,追逐熱點是增加線上臨時展覽流量的一個手段,而非出發點。本末倒置,就容易背離策展的初衷,使其淪為互聯網娛樂消遣的工具。優秀的臨時展覽一定是從展品出發,深入挖掘其歷史文化價值,緊密結合自身性質,發揮自身特色,形成系列主題并對其進行品牌化。

筆者所在的上海航宇科普中心每年都會舉辦進社區和學校的臨(巡)展,近幾年主題圍繞“勿忘國恥,銘記歷史”“大飛機精神”等,內容以介紹具有歷史紀念價值的飛機為主,以圖文展板的形式展出。策展主題以紅色主旋律為主,文案在大量圖書資料的基礎上盡量詳實地進行撰寫,是典型的“文物本位”思維。所謂“文物本位”,是指博物館策展人只從自家的藏品和知識性研究出發進行展陳策劃。

面對新的社會關系與社會發展,博物館需要在觀念上有所創新、有所突破,需要有自我拓展與開放的勇氣。陳同樂在《產品、項目、事件—臨時展覽策劃與實施的三個新視角》中提出:“以前策展人總是把歷史文獻研究、文物組合作為策展的基本方向。今天不一樣了,最大的不同就是并非只有博物館在做展覽,在各種社會資源和資本關系都廣泛介入的‘展覽時代,博物館的展覽如何與其他機構(藝術場館、商業機構等)有所區別并獲得關注,值得我們反思。”

因此,要想確認自身定位,不光要注意挖掘展品價值,還要考慮目標受眾的參觀需求。上海航宇科普中心當下的主要受眾群體是青少年,且偏低齡,以獲取知識和享受樂趣為參觀目的。因此在臨時展覽的策劃上,減少嚴肅、有距離感的內容設計,增加趣味性強、通俗易懂且有吸引力的內容,并在展陳形式設計上充分利用外部社會資源,便可把握主導地位。

確認自身定位還包括形成品牌化的臨展系列,如蘇州博物館舉辦的蘇工大師系列、“吳門四家”系列、清代蘇州藏家系列等,既有地域歷史文化特色,又符合蘇州博物館的自身定位。對于藏品種類不那么豐富的中小博物館,如上海航宇科普中心這類專題性博物館,則可以通過聯合展覽的方式來擴充展覽體量。也可以做小做精,從每年舉辦的航空繪畫和模型比賽出發,舉辦模型系列展,將大師的作品和優秀的參賽作品共同展出,以達到常展常新的效果。

四、挖掘潛在受眾

潛在受眾是指沒有明確參觀目的的受眾,博物館如果按照這部分受眾的喜好,定制主題展覽活動,就可以變潛在受眾為有明確參觀目的的受眾,進而拓展市場空間。

對于一些中小型的專題性科普場館,市場空間相對狹窄。即便如此,這些科普場館也有潛在的目標受眾,對博物館有著獲取知識、娛樂身心、陶冶情操等方面的需求。

在受眾細分方面,有多種類型的劃分方式,如按照年齡、教育程度、參觀動機、健康狀況等,最常用的劃分方式是按照年齡劃分。像上海航宇科普中心這種中小型專題科普館,對目標受眾的定位是3~12周歲的兒童,在互動展項、講座、比賽、模擬體驗器的設置上都偏向于吸引這個年齡段受眾的注意力。

雖然上海航宇科普中心也會組織一些中學生前來參觀體驗,但據筆者觀察,這些孩子的體驗感不佳、興致不高,以完成參觀任務為目的。13~18周歲的青少年,心智開始從直觀的感性體驗過渡到抽象的理論化思維階段,并喜歡用批判的眼光來審視周遭事物。此時單純的參觀體驗已經不能滿足他們的需求,需要增加互動性強且具有挑戰性的娛樂項目。上海航宇科普中心可以充分發揮自身模型制作的優勢,將臨時展覽的知識性傳播與模型比賽或者模型體驗相結合,讓受眾在動手參與的過程中了解飛機的構造,并能增強受眾黏性,可謂一舉兩得。

參考文獻

[1]李智.論博物館宣傳教育之受眾細分[J].中國博物館,2015(03):54-60.

[2]陳同樂.產品、項目、事件—臨時展覽策劃與實施的三個新視角[J].博物院,2020(04):20-24.

[3]潘守永.為了明天收藏今天—新冠肺炎疫情下的博物館使命與行動邏輯[J].博物院,2020(02):32-39.