如何給學生修改疫情觀察稿件

□ 白凈

2020年1月下旬,學校放寒假,學生陸續回家。春節前夕,新冠肺炎疫情暴發,大量疫情信息撲面而來。我和其他幾位老師一道,決定組織宅在家中的學生撰寫“家鄉防疫觀察”。

這個活動不屬于正常教學,學生志愿參加,老師義務指導,通過學生的視角,為這次重大疫情做紀錄,同時培養學生的社會關懷意識,鍛煉學生的觀察能力、溝通能力、采訪能力和寫作能力。

我們開始的想法比較簡單,聚焦湖北疫情。通過微信人拉人的方式,將身處湖北且有興趣參與記錄疫情的南大學生通過微信群的形式組織起來,由老師在微信群里和學生一起討論選題,再由學生完成。最初是身處湖北不同地市的學生記錄身邊的疫情與防疫情況,寫了幾篇后,就發現各地的情況大同小異。為避免寫成疫情記錄流水賬,老師們要求學生盡量挖掘疫情之下的各種故事,人物事件均可,確定好選題再動筆。

由于學生不是專業新聞工作者,采訪報道并不是他們的職責,為保證學生安全,我們要求學生不宜外出,可觀察和記錄身邊的人和事,如需采訪,可通過微信、電話等手段,亦可從政府網站以及各類政務信息公開平臺查找資料,盡可能做到內容真實準確。

隨著疫情波及面的不斷擴大,全國各地都進入緊張的防疫階段,春節后返城開工開學時間一推再推,我們的防疫觀察微信群也不斷擴大,由原來的湖北籍學生為主,擴大到不限地域,有興趣為疫情做記錄都可加入,學生多了,記錄的角度也多了,除了家鄉的疫情和防疫進展,還有各種被疫情影響和改變的人和事。

防疫觀察系列的大致流程是:學生在微信群里提報初步的選題方向,獲老師認可后展開采訪寫作,提交初稿后,老師批改反饋修改建議,學生根據老師建議補充內容,進一步完善稿件,反復修改,最后提交到由6位老師組成的“防疫觀察指揮群”,有空的老師會最后再看一遍稿件并提出修改意見,然后由南大“未來編輯部”的四個校園公號發布。

在給學生改稿的過程中,我總結了以下幾點體會:

一、聚焦防疫觀察,防止失焦

學生欠缺經驗,寫作時會出現這樣或那樣的問題。雖然已經指定主題與疫情相關,但學生往往會將一些不相關的內容雜糅在稿件中。例如有學生寫身在異國他鄉的遭遇,除了記錄受疫情影響航班停飛、酒店拒絕入住、行程縮短等相關內容外,還拉拉雜雜地寫了旅途中認識的導游、酒店里與疫情無關的人和事,就像記錄旅行日記流水賬一樣。在給學生改稿時,我通常會大致看一下全文,保留與主題相關的內容,大刀闊斧地刪除不相關內容,然后看看缺什么,再要求學生補充。

改稿時我會使用修改追蹤,改過的地方讓學生看到,用心的學生看一遍就知道自己的寫作問題,下次就會避免出現同樣的問題。需要學生補充的內容,我會要求學生同樣也用修改追蹤,這樣就知道他改了哪些,下次修改時只看他們改過的,這樣可以提高改稿效率。

二、把握稿件核心,突出重點

學生們寫的稿件類似于觀察手記,多為第一人稱。每篇2000字至4000字不等。觀察其實也是采訪的一種形式,特別是身處疫區的觀察。剛開始時學生們聚焦湖北武漢、黃石、孝感、黃岡、仙桃、洪湖等地的疫情,記錄被疫情所改變的日常生活,關注對象多為農村鄉鎮和城市社區。隨著寫作隊伍的擴大,防疫觀察的內容也逐漸多樣化,既有疫情之下的各色人物,如社區干部、醫護人員、基層民警、志愿者、被隔離的親人、高考復讀生、教師、生意人、相親對象、外賣快遞員等,也有疫情之下的社會百態,執意操辦的鄉村婚禮、想關卻關不掉的店鋪生意、網絡授課和在線學習、疫情中的謠言分析等等。

由于以第一人稱視角為主,學生往往會不自覺地像寫日記一樣把自己寫進去,例如有學生寫當教師的媽媽準備開網課,但文章開頭前三段都是寫自己假期在做什么,與媽媽開網課的主題毫不相關。還有學生寫“逃離武漢后的遭遇”,但開篇卻用了大量篇幅描寫疫情暴發前在武漢高校的日常學習生活。寫作首先要學會取舍,對不相關的素材要毫不猶豫地舍棄,對重點內容要盡量寫得具體詳實,展現細節。比如為了學習直播上課,一家三口面對面進行了一場直播演練,當時的場景是什么樣的?在客廳還是書房?三個人穿睡衣還是正裝?頭發整齊還是零亂?直播開始說了什么話?直播過程有哪些尷尬?這樣寫出來,就生動具體了。

三、核對稿件事實,避免失實

指導老師不在現場,如何對稿件中所涉及的事實進行核對?我的經驗:一是要求學生盡可能提供現場圖片、在線采訪微信截圖、政府網站等公開信息截圖作為參考;二是逐字逐句地讀稿,對有疑問的地方,要求學生去核實。比如,有學生采訪南京蛇盤社區防疫人員,對方在微信采訪中回復說,社區重點檢查是否有人從“湖北武漢、浙江寧波”等重點疫區返寧。如果關注新聞,就知道寧波并非浙江疫情最嚴重的城市,而應是溫州,初步判斷“寧波”有誤,請學生去核對,果然社區工作人員承認自己記錯了。

對文章中涉及數字的,會要求學生進一步核實,比如新冠肺炎的確診人數和死亡人數每天都在變化,引用數據時一定要注明日期,要引用公開權威數據,確保無誤。比如學生寫湖北孝感“孝昌縣指定了兩家發熱門診醫療機構,剛開始時,因無檢測儀器試劑,當地沒有公布確診病例。”我問學生兩家醫院是哪兩家?剛開始是什么時候?學生查了當地媒體后將內容改成“疫情前期全市只有市疾控中心、市中心醫院兩家醫療機構具備檢測資質,每日樣品檢測量不足400份。”又比如學生寫孝感有82萬人從武漢來,我就要核實82萬這個數字是否有依據,從哪兒來的?是否準確?

對于沒有明確來源的截圖,或者微博上的個人發言,由于事實無法核實,我通常會提醒學生不予采用。

四、區分事實觀點,盡量客觀

分不清事實和觀點,夾敘夾議是新聞寫作的大忌。由于防疫觀察系列多是第一人稱寫作,學生往往會把自己觀察到的事實,與自己的所思所想混在一起。例如有學生在文章結尾往往會加上自己的感想:“在每日復雜紛擾的信息面前,要頭腦冷靜,不斷提高辨別能力,以避免被恐懼、激動的情緒裹挾。”這種非事實的觀點性的陳述,如果一定要寫,可通過采訪對象的口而不是作者自己的口講出來。改稿時,我會將此類句子刪除。

五、逐字逐句梳理,挑出毛病

我曾在報社工作,熟悉編輯部使用的方正系統有一個功能,能讓寫稿人看到稿件被編輯修改的痕跡,知道自己的錯誤和不規范,日積月累,寫作能力就會隨之提升。在給學生改稿時,我習慣逐字逐句地看,留下修改追蹤,供學生對照學習。

除了上面提到的文章主題、寫作重點、事實核實、事實觀點不分四個問題外,學生寫作中還會出現不少邏輯問題和語病,如時間線混亂、段落之間不連貫,背景資料嵌入突兀等。文字語言方面,最常見的是不夠精練,濫用虛詞和形容詞,文章中很多“因為所以但是因而仍也”,我會把沒有用的虛詞全部刪掉,用事實描述而不用形容詞,剩下最精練的文字但仍能表達原意,一個詞能說清楚的,決不用一句話。一句話能說清楚的,決不用一段話。

在文字錯誤中,“得地的”分不清楚最為普遍,標點符號中最常見的問題是逗頓不分,亂用引號,另外,在手機閱讀中,因每行文字較少,應盡量少用破折號。

有學生喜歡用網絡流行語來寫作,故意把“看看”寫成“康康”,對于此類用語,如果不是特別需要,我會要求學生盡量避免。

手機上呈現的文字,段落不宜太長,否則讀者看上去會感覺累,段落最,長多少字為宜,并沒有定論,但通常公認不宜超過140字。

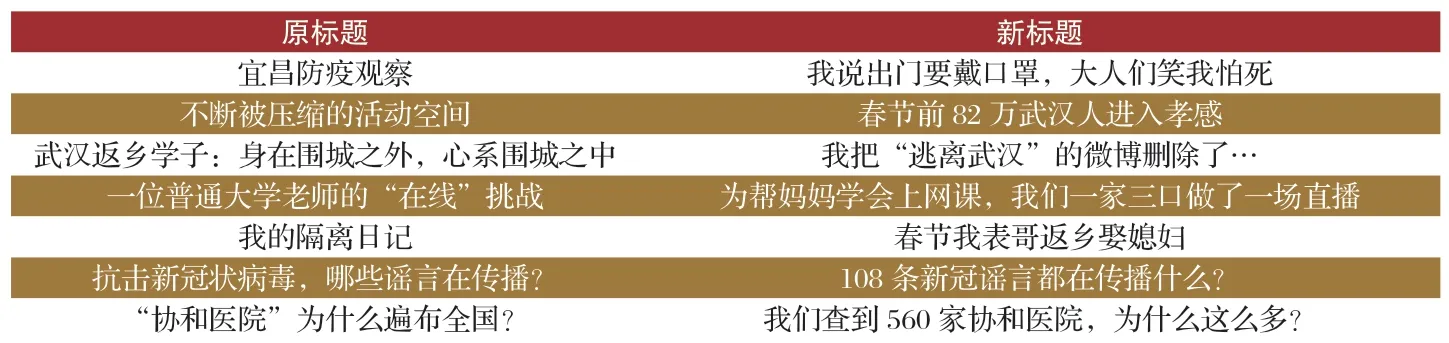

表1 修改前后的標題對照

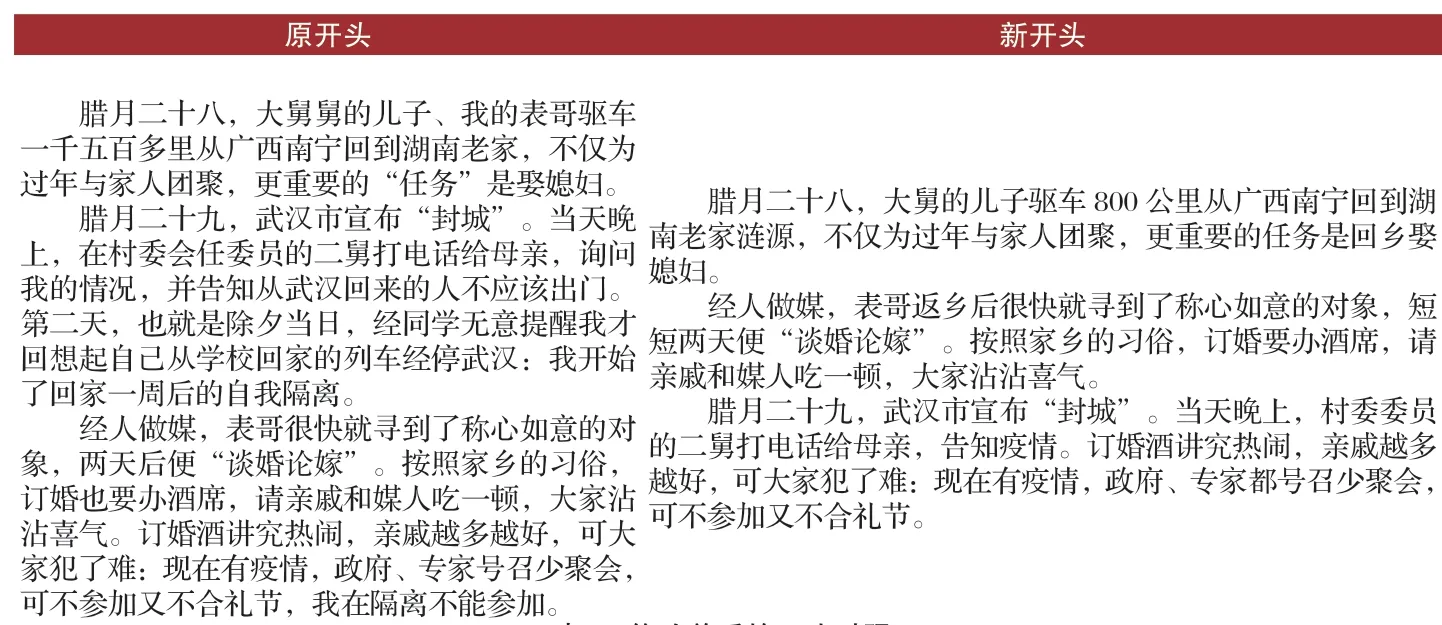

表2 修改前后的開頭對照

六、改標題改導語,重在傳播

如今大部分人從手機上獲取信息,手機屏幕小,信息量多,一篇稿件的標題決定了用戶是否愿意打開正文,寫完一篇觀察,如何擬一個恰如其分又吸引讀者的標題非常重要,關系到這篇內容是否能被更多人看到,但同時也要警惕“標題黨”式的夸大其辭、聳人聽聞、低俗惡劣。新媒體標題相對自由,沒有字數限制,但要有亮點,有懸念,有幽默,有話題。舉例如下(見表1)

標題宜實不宜虛,要有亮點,忌泛泛而談,可設置懸念和問題,忌平鋪直敘。

除了標題,文章的開頭也非常重要,要盡快切入正題,避免拖沓冗長,讀者如果第一印象不好,就很難繼續閱讀下去。如下例(見表2),作者寫表哥春節訂婚,遇到疫情,訂婚酒到底擺還是不擺?作者在第二段加進了與主題游離的內容,刪除后,節奏就明快很多。

《華盛頓郵報》記者安妮·赫爾說:寫作永遠是件艱難的事……如果我們沒有做好采訪,那就會在寫作中透露出來;如果我們炫耀自己,就會模糊真相;如果我們過分傷春悲秋,就會讓文章支離破碎。

這次疫情,為我們提供了一次實戰訓練學生的機會,但寫作需要長期持久的訓練,非一時之功。不論學生將來是否從事新聞工作,寫作能力的訓練都非常重要。