500 Internal Server Error

500 Internal Server Error

誘思探究教學法在高中區域地理教學中的應用

(福建師范大學地理科學學院,福建福州 350007)

地理新課程基本理念要求培養學生必備的地理學科核心素養,通過高中地理的學習,使學生強化人類與環境協調的觀念,提升地理學科方面的品格和關鍵能力,具備家國情懷和世界眼光,形成關注全球、國家、地方地理問題及可持續發展問題的意識。在這個基礎上,要求地理教育研究者、地理教育實施者構建以地理核心素養為主導的科學合理的功能互補地理課程;根據學生地理學科核心素養形成過程特點,創新培育地理學科核心素養的學習方式[1-2]。高中區域地理的課程主要立足于具體區域,涵蓋整個區域的自然、人文、經濟等方面的因素,要求學生學會綜合分析各個地理要素,從而把握各個地理要素的內在聯系。課本里提供了豐富的案例,綜合性較強,但其教學目的又不僅僅是要求掌握某個具體案例,而是通過案例的學習,掌握綜合分析的方法,從而學會分析其他案例。這就要求教師選擇的教學方法能夠充分發揮學生的主體性原則,讓學生多思多練。探究性學習是未來教學模式的發展方向,基于這一認知,張雄飛教授根據其二十多年的實際教學經驗,提出了“誘思探究教學法”,切實符合了新課程改革的要求。“誘思探究教學法”是教育學發展的一項創新性成果,具有理論創新型,適用于各個學科的課堂,目前已有學者研究實驗對比,采用“誘思探究教學法”進行教學的班級,學生成績高于采用傳統教學方法進行教學的班級,且該方法有助于教師自身能力的提高[1-3]。同時,“誘思探究教學法”具有很強的開源性,能夠在實際運用過程中根據具體情況不斷完善自身的理論體系。基于新課改的教學模式的轉變,很多都是從宏觀上進行界定,在實際教學中不好操作。而“誘思探究教學法”給出了一種可操作的具體的實踐方案,切實落實新課改。“誘思探究教學法”作為一種新型的教學方法,具有可實施性和遠大的前瞻性,把“誘思探究教學法”引入到區域地理模塊的教學當中,彌補了當前區域地理教學課堂的不足,能夠豐富地理研究方法的研究成果。

1 誘思探究教學法的基本策略

1.1 創設情境,引導探究,體現教師的“誘”

誘思探究教學法就是教師通過創設情境,引導學生利用現有知識和材料思考問題,自己發現問題、解決問題的過程。這一方法的運用打破了傳統地理課堂教師講授、學生接受的被動模式,教師的身份轉變為引導者、主導者,不再是單一的知識的傳授者。在課堂實施的過程中,教師要注重激發學生興趣、營造鼓勵探究的課堂氛圍。例如,在講解《荒漠化的防治——以我國西北地區為例》時,通過向學生展示北方春季經常遭受沙塵暴災害,引導學生思考沙是從哪來的。并展示我國西北地區的降水量圖、自然環境圖片等直觀教具,促使學生掌握我國西北地區荒漠化的自然和人為因素,從而學會分析其形成的自然和人為成因。同時也可結合本區鄉土地理福建長汀的水土流失進行比較探討,激發學生學習興趣,解決實際問題。

1.2 激發興趣,進行探究,展現學生的“思”

教師在教學時應緊緊把握“誘”字,要通過營造課堂氛圍將學生帶入思考的環境中,開發學生的思維,讓學生自己掌握知識的要點。教師在引導學生學習的過程中,要注意把握學生的興趣所在,刺激學生的興趣點,激發學生探究的欲望,力求學習形式的多樣化、具體化。在“誘”和“思”的過程中,教師要注意擺脫傳統權威的存在,建立友好的師生關系,通過誘導學生思考而使學生獲得知識、發展能力,秉持正確的情感態度價值觀。這就要求教師要提升自己的能力,能從多方面進行引導,避免學生出現近視思維,只會從單方面思考問題。如在講解《森林的保護與開發——以亞馬遜熱帶雨林為例》時可以讓學生扮演不同的角色,引導學生從多個角度探討雨林的開發與保護的關系,培養學生綜合思維。

1.3 師生合作,解決問題,實現“誘”與“思”的統一

施教之功,貴在誘導;進學之功,貴在心悟。在誘思探究的課堂上,教師要循循善誘引導學生,創設循序漸進的問題情境,一步步引導掌握解決問題的方法。我們要解決的不僅僅是當前的問題,生活中的問題是永無止境的,要讓學生學會終身受用的解決問題思維,才能一本萬利。學生也只有學會學習,才會從心底熱愛學習,主動學習,才能取得更大的學習成果[4]。學生是課堂的中心,是課堂當中的主體,要讓學生自己主動去思考、探索解決問題,教學是教師的教和學生的學雙方活動的過程,只有教師和學生相互配合、相互合作,才能實現“誘”與“思”的和諧統一,取得更好的教學成果。

2 高中區域地理誘思探究教學模式

誘思探究教學法的基本流程是通過教師創設一個情境,并提出問題,學生根據教師所給的資料和所學知識,解決情境中的問題,獲得知識,并達到教學目標的要求,經分析誘思探究教學法的基本策略,該文提出其主要教學步驟有以下幾步。

2.1 創設情境,提出目標

教學中創設情境就是教師通過呈現給學生的學習材料、地理現象,讓學生從情境中產生疑問,進而去探究疑問;或者呈現的情境與學生原有的知識或經驗發生矛盾,引起學生注意,從而驅使學生積極思考、主動探究。當學生的求知欲調動起來后,這種帶有感情的學習活動使學生不易感到疲勞,反而反應快速,因此,教師在上課伊始就運用一些具有啟發性的現象、問題來激發學生的思維活動,做到“引人入勝”,課堂的效率會大大提高[5]。此外,教學目標具有導向功能、評價功能、反饋功能等多方面的功能,是教師設計教學活動的出發點,能過引領學生的發展方向。它為學生提供了自己的學習目標,對學生的學習具有激勵作用,向學生明確而具體地陳述教學目標,能激發學生對新的學習任務的期望和達到教學目標的欲望,從而調動學生學習的積極性和主動性,幫助他們形成正確的學習定勢。

2.2 明確問題,引導思考

教師在引誘學生進入思考之后還要根據相應的情境一步步深入發問,使得學生對事物的探究不僅僅停留在表面現象上,而是能把握現象背后的本質和深刻原理。如在學習河流地貌對聚落的影響的時候,教師可以先展示河流不同段的聚落形態,引導學生運用所學的河流上游、中游、下游的特點來解釋現象;其后,可以再展示山區河流、平原河流等不同類型的河流,引導學生發現河流因素和地形因素結合在一起會對人類聚落形態產生怎樣的影響,讓學生提出自己的見解、自己的總結。這個過程就是教師一步步引導學生思考的過程,通過這樣,學生對于知識點的把握更加牢靠。這個過程對教師自身的能力素質要求比較高,要求教師要把握好深入引導的點,因此,教師要注重提升自己能力的提升,時刻關注課堂上學生的動向。

2.3 同學合作,交流見解

同伴之間平等的交流合作具有師生之間所不具有的功能,為了讓學生更好地達到自我學習、更好地進行同伴交流的目的,教師可以將一個班級分成若干小組,小組成員在自主探究的基礎上加強互動探究和交流合作學習,實現學生個人智慧的整合,深化探究層次和共享探究成果。在小組討論的過程中小組成員互相監督、互相督促,做到人人有所思,人人有所答,保證全員參與。這樣,在培養學生自主學習的過程中也增強了同學之間的相互合作,讓他們體會到集體的力量。同時,在討論的過程中,同學們各抒己見,互相爭論,大膽質疑,也鍛煉了學生的分析能力、思考能力、綜合思維能力、自學能力和表達能力。

2.4 教師點撥,構建知識

教師點撥即教師根據預先確定的重難點和學生在課堂上的表現,對學生掌握困難或者習得困難內容進行精講點撥,幫助學生克服學習上的難點,確保學生掌握基本的地理概念、地理原理、地理規律,以便更好地遷移運用。

知識構建是學生以自己已有的知識為基礎主動進行的構建,學生的知識構建,主要取決于是否能在學生的認知結構中找到可被同化且清晰的新知識的生長點。區域地理的課程前后知識點具有較強的邏輯性,如果沒能很好地掌握必修一和必修二的內容,很難學好必修三的內容。必修三區域地理是對前面所學的自然地理和人文地理內容的檢驗和實踐,是把所學理論運用到具體區域的分析中去,這就體現了地理學的特點,地理學知識很容易前后聯系成網成串,牽一發而動全身。因此,在進行知識的構建時,教師要做好指導,幫助學生找到新知識的生長點,讓學生運用自己的思維導圖去構建知識,記憶知識,找到自己的構建特點,把握知識之間的聯系。例如,在講解《森林的開發與保護——以亞馬孫熱帶雨林為例》這一課時,教師可以運用思維導圖來幫助學生理解亞馬遜人口增加導致遷移農業與雨林毀壞之間的關系,幫助學生厘清思路,使學生秉持正確的人地關系。

2.5 遷移升華,實踐運用

學生掌握規律后,要進行遷移應用,在遷移運用中提升學生分析問題、解決問題的能力,并在運用中感悟、掌握分析問題解決問題的步驟與方法。同時,在運用方法解決問題的過程中也可對知識點進行矯正與反饋,進一步鞏固解決實際問題的方法與規律。在這個過程中,教師應該積極引導學生鞏固和重復回憶知識點,提升學生對于提取、運用知識的熟練度。

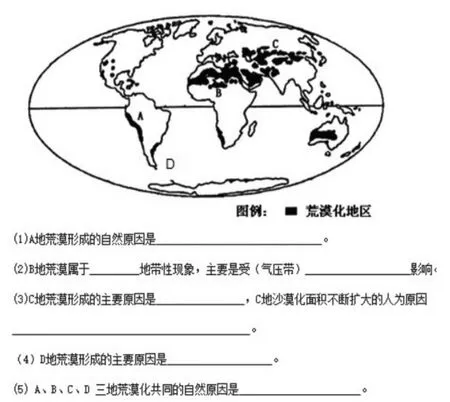

實踐運用的方式多種多樣,比如在上完我國西北地區的荒漠化原因與防治后,可以展示一下世界各地的荒漠化,讓學生綜合考慮各地區荒漠化的成因,更好地理解荒漠化的成因并提出針對性的防治措施,幫助學生更好地運用知識分析問題和解決問題(見圖1)。

圖1 世界各地荒漠化地區分布

3 結語

在課堂上使用誘思探究教學法可以有效培養學生思維能力、表達能力、交流合作能力,且有學者研究表明,對于地理理性知識的教授使用誘思探究教學法可以激發學生的學習興趣,提高課堂效率,在構建知識步驟教師可以通過精講點撥來幫助學生構建思維導圖,增強學生對于地理理性知識的掌握,誘思探究教學法并不適用于地理感性知識的講解,故而在實際運用當中需要教師根據實際課堂需要,結合其他方法開展課堂。誘思探究教學法作為一種新型的教學方法,契合地理新課改的要求,能很好地體現學生主體教師主導的課堂地位。