基于問題導向的STEM 課程“靶向設計”探究

中國福利會少年宮 鄭思晨

科學、技術、工程、數學及其他學科共同構成了我們描述世界、認識世界、改造世界的基石。從這個意義來說,STEM 教育就是培養能夠運用跨學科知識、進行整合的能力,善于發現問題,并能夠分析與解決問題的能力,以及適應社會的能力。為此,需要基于STEM 課程的跨學科特征,不斷完善STEM 課程的主題內容設計。

一、STEM 課程的跨學科特征

STEM 教育聚焦特定問題,引導學生跨越學科界限,綜合運用多學科知識,解決真實世界的問題,即強調以解決問題為核心、以學科融合為關鍵、以思維整合為基礎、以創新創造為目標。跨學科的STEM 課程,是將“有邊界”的學科知識融入一個“無邊界”的內容主題之中,解決真實問題。

以“水”這一主題為例,圍繞各自的學科知識,語文教師介紹與水有關的詩詞,物理教師介紹水的三態變化,生物教師介紹水與生物體,地理教師介紹地球系統中的水,未整合的各學科,是相互孤立的。而跨學科的STEM 課程則會形成如下主題:水,生命之源;水資源研究與管理;水與社會、經濟;水與文化的共生。通過具體的選題,實現各學科的相互融合。

二、STEM 課程設計的關鍵因素

(一)價值認同因素

要通過親歷活動,讓學生獲得積極的價值體驗,對中國文化有明顯認同感;形成積極的實踐觀,根據自身興趣特長,形成初步的生涯規劃意識和能力;體悟個人成長與職業變革、社會進步、國家發展和人類命運共同體的關系,培養國際視野。

(二)學科融合因素

要體現多學科融合的特征,在情境中實現分科知識的整合;開展問題情境下的跨學科項目化活動,引導學生對真實問題的探究以及學科知識的遷移,增強對學科學習的新穎理解與興趣。

(三)問題能力因素

能激發學生從自然、學校、社區及社會、生活現象中,發現并提出感興趣的問題,將問題轉化為小課題、小項目,運用科學方法開展研究,并及時對研究過程及結果進行反思與調整,最終形成比較規范的研究報告等成果。

(四)創意設計因素

能引發學生將富于創造性的思想、理念以設計的方式予以延伸與呈現,允許設計有可選擇的層次性、遞進性,促使最終的設計作品具備不雷同的氣質形態,可以給不同受眾以不同的美好聯想。

(五)實踐物化因素

能引導學生運用各種工具、工藝(包括信息技術),將創意方案付諸現實,轉化為物品或作品。設計主題能夠鼓勵學生動手動腦,靈活運用相關知識和技巧,提高知識遷移能力、技術實踐水平,體會工匠精神。

以上關鍵因素如何在課程內容中進行呈現,見下述案例所示。

三、STEM 課程的“靶向設計”模式

本文提出的STEM 課程“靶向設計”模式,是基于教學分析,圍繞“項目或問題”,對完成項目或解決問題所需要的學習資源、學習支架、探究活動、項目評價等環節進行設計,之后,再通過強化練習進行總結提升,系統化鞏固學生獲得的知識,并關注知識的結構化遷移。

(一)主題設計環節

1.教學分析

首先,需要分析教學目標,確定學習主題,闡述三維目標。其次,需要分析學情,確保項目設計符合學生的認知與能力水平,充分了解學生的學習基礎、學習需求。再次需要分析學習內容,將跨學科知識之間的關系通過知識地圖的形式進行呈現,從而能夠確保在課程實施過程中圍繞主題準確將相關知識進行遷移。

2.項目任務

STEM 教學的核心,是需要基于現實情境,設計真實的項目學習任務。圍繞需要解決的實際項目或問題設計的學習任務,一定要放在特定情境中進行具體化。因此,這就要求教師要做好充分的教學分析,通過學習情境的設計,將學習問題與學習情境進行融合,避免兩者出現割裂。

(二)過程設計環節

1.資源設計

為學生設計適合的學習環境,包括教學設備、器材和所需的信息化工具,還需要一些用來支持或指引擴充思維過程的認知工具。另外,還要提供豐富的學習資源與工具,教師要了解學習問題的所有細節,儲備必要的相關知識;在解決問題的過程中,學生需要查閱相關信息;強化練習、鞏固拓展的學習材料等。

2.學習支架

典型的支架包括情境型支架、問題型支架、實驗型支架、信息型支架、知識型支架、程序型支架、策略型支架、范例型支架、訓練性支架等。不同類型和功能的支架,不僅能幫助學生經歷有經驗的學習者(如教師、專家等)的思維過程,增強學生對一些隱性知識的理解與體悟;還能夠提高學生的能力水平以達到任務要求,當學生不能獨立完成任務時,為其提供支持,助其獲得成功,從而挖掘自身的潛在發展空間,收獲更大的進步。

3.探究活動

有效的STEM 項目,關鍵在于設計有效的探究活動,提高學習效率,促進知識內化。這就要求教師基于教學目標,圍繞教學內容,進行教學情境和學習活動的設計,帶領學生在活動中學習。但是,教學模式不同,教學環節的設計也有所差異,尤其是活動步驟和階段任務都需要做相應的調整。

(三)評價設計環節

1.項目評價

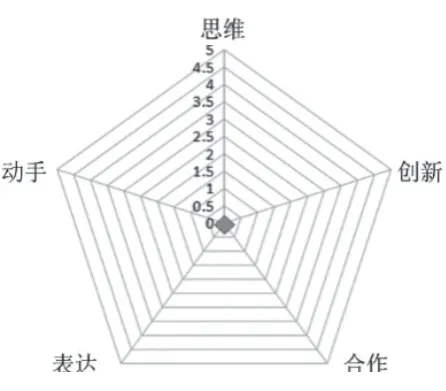

STEM 課程的評價方式比傳統的紙筆測試更加靈活多樣,強調形成性評價和過程性評價、自評與他評等不同評價方式的結合,對學生在學習過程中,呈現的學習態度、興趣點、參與度、任務完成度,以及學生的作品等進行多方面評估。我們可以通過知識和能力的雷達圖來展示評價設計。

圖2 雷達圖

2.總結拓展

教學總結可以由教師獨立完成,也可以在教師指導下,由學生分小組進行合作匯報。目的是促進學習者將零散的知識系統化,幫助學生梳理知識結構、促進知識內化。最后,教師根據學生小組評價和自我評價的結果,提供補充學習材料和拓展性、強化類的練習,供學生自主選擇,借助有針對性的學習材料和鞏固練習,對學生學習過程中產生的片面認識或錯誤理解進行完善和調整,從而確保教學目標的達成。

3.完善優化

為實現項目的不斷改進與優化,不僅要規范執行既定的教學方案,進行項目實施,也要基于靈活、開放的原則,根據實際教學條件和形成性評價的反饋,對教學方案進行調整。在不斷完善中優化方案,最終促成創新作品的達成。

STEM 課程的核心特點,是基于問題情境的跨學科探究。如何發現問題,如何聯系實際、圍繞問題,設計具體項目來分析與解決問題,關鍵在于融合各學科知識,引導跨學科的思維。因此,正確認識STEM 融合相關學科知識的特征,設計跨學科的STEM 課程主題內容系列等,是成功開展STEM 教育的關鍵。