胃食管反流病中醫證候及用藥規律文獻分析

藍斯瑩,彭卓崳,李桂賢,蔡林坤,陶麗芬

(1.廣西中醫藥大學研究生學院,廣西 南寧;2.廣西中醫藥大學第一附屬醫院消化內科,廣西 南寧)

0 引言

胃食管反流病 (Gastroesophageal Reflux Disease,GERD)是消化系統常見病,其發病率為10%-25%[1],臨床上以反流、燒心、胸痛等主要癥狀[2]。西醫治療多以PPI 制劑、促胃動力藥及 H 2 受體拮抗劑聯合用藥控制病情。GERD 與中醫“吐酸病”類似。筆者通過對中醫藥治療GERD 的相關臨床文獻進行分析,總結其用藥規律,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索方法

檢索中國知網(CNKI,1990 年-2019 年)、中文科技期刊全文數據庫(VIP,1990 年-2019 年)、萬方數據庫(1990 年-2019 年)中醫藥治療胃食管反流病的文獻。分別以“胃食管反流病+中醫藥”、“反流性食管炎+中醫藥”及“非糜爛性反流病+中醫藥”作為關鍵詞進行檢索。

1.2 納入標準

(1)中醫中藥治療胃食管反流病的臨床應用;(2)文獻方劑有明確的藥物組成及詳細劑量;(3)文獻有具體的中醫證型;(4)實驗結果具有明確療效;(5)中藥劑型為湯劑。

1.3 排除標準

(1)排除綜述類、經驗總結類及機制研究類文獻;(2)排除學位論文、會議論文、個案報道、臨床體會、動物實驗;(3)排除耳穴、針灸、推拿等中藥外用手段治療GERD;(4)排除中藥類型為非湯劑者;(5)排除采用聯合中藥注射液或中成藥治療者;(6)排除文獻無方劑組成及藥物劑量者;(7)排除無明確的中醫證型類型者。

1.4 中藥及中醫證候規范

(1)藥物統計:中藥的名稱、分類、藥物性味及歸經以全國高等中醫藥院校規劃教材第2 版《中藥學》[3]及《中國藥典》[4]作為參照標準進行統一規范,如烏賊骨、海螵蛸統稱為烏賊骨。

(2)證型統計:中醫證型及分類以《中醫臨床診療術語國家標準(證候部分)》[5]、《胃食管反流病中醫診療專家共識意見(2017年)》、《中醫診斷學》[6]作為參照標準,并對中醫證型進行規范處理。

1.5 統計學方法

統計納入的文獻中的具體中醫證候、中藥分類及藥物的性、味、歸經,建立Excel 表格后運用SPSS 21.0 統計軟件分別進行頻數統計。

2 結果

共納入文獻68 篇,其中包含的中醫證候16 種,中藥方劑86首,中藥藥物150 味。

2.1 胃食管反流病中醫證型及辨證方法分析

2.1.1 胃食管反流病證型分布

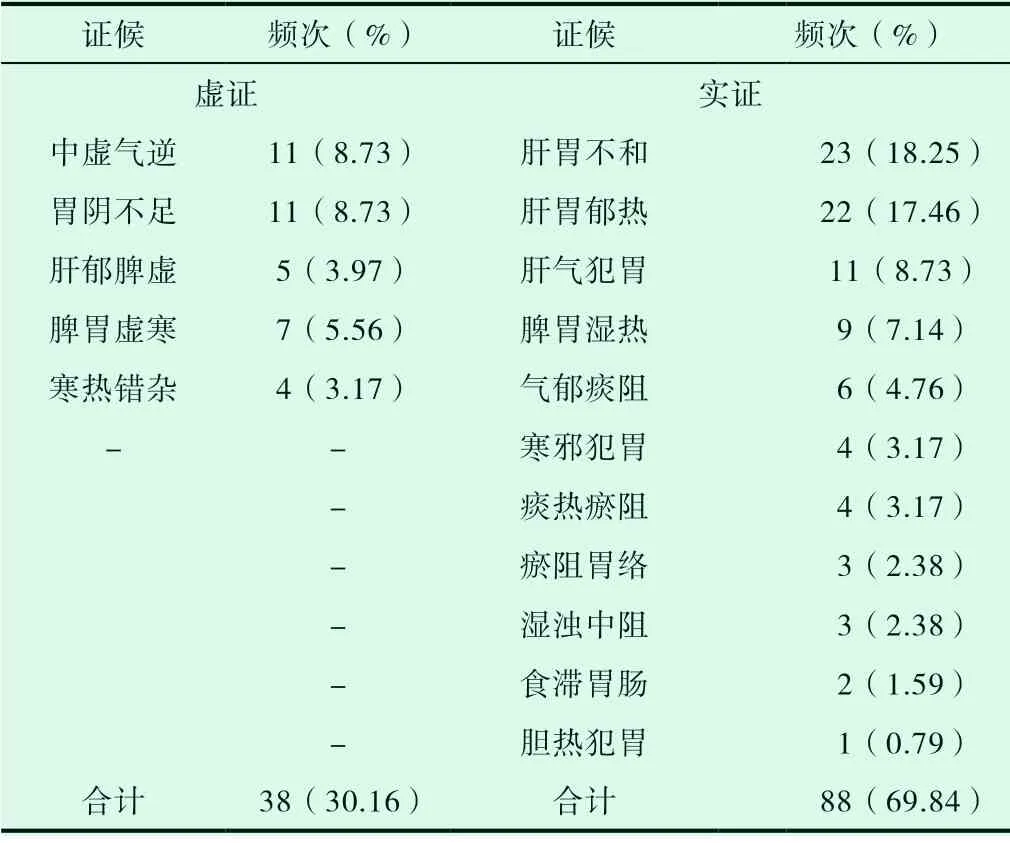

經規范證型后統計,68 篇文獻中總共涉及有16 種中醫證候,總頻次126 次,主要以實證為主,占總體的 69.84%,其中以肝胃不和型23(18.25%)及肝胃郁熱型22(17.46%)最為常見,占總頻次的35.71%。結果見表1。

表1 胃食管反流病中醫證型分析

2.1.2 胃食管反流病辨證方法分析

治療胃食管反流病的辨證方法主要采用臟腑辨證(73.02%),輔助以病因辨證(13.49%)、氣血津液辯證辨證(13.49%)。結果見表2。

表2 胃食管反流病辨證方法分析

2.2 中醫藥治療胃食管反流病藥物頻次分析

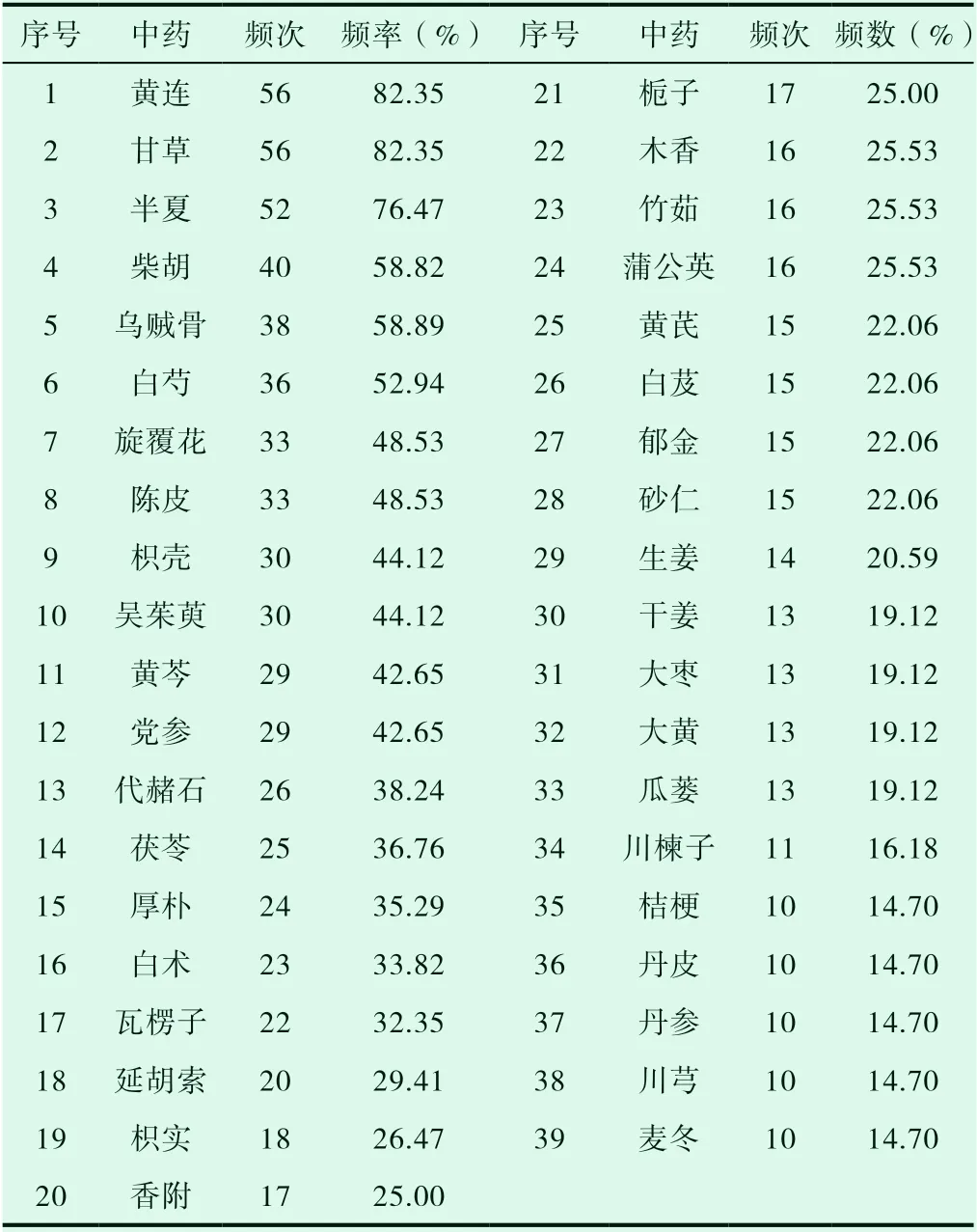

68 篇文獻150 味中藥中使用頻次≥10 次的中藥共有39 種,使用頻次前10 位中藥分別是黃連、甘草、半夏、柴胡、烏賊骨、白芍、旋覆花、陳皮、枳殼、吳茱萸。結果見表3。

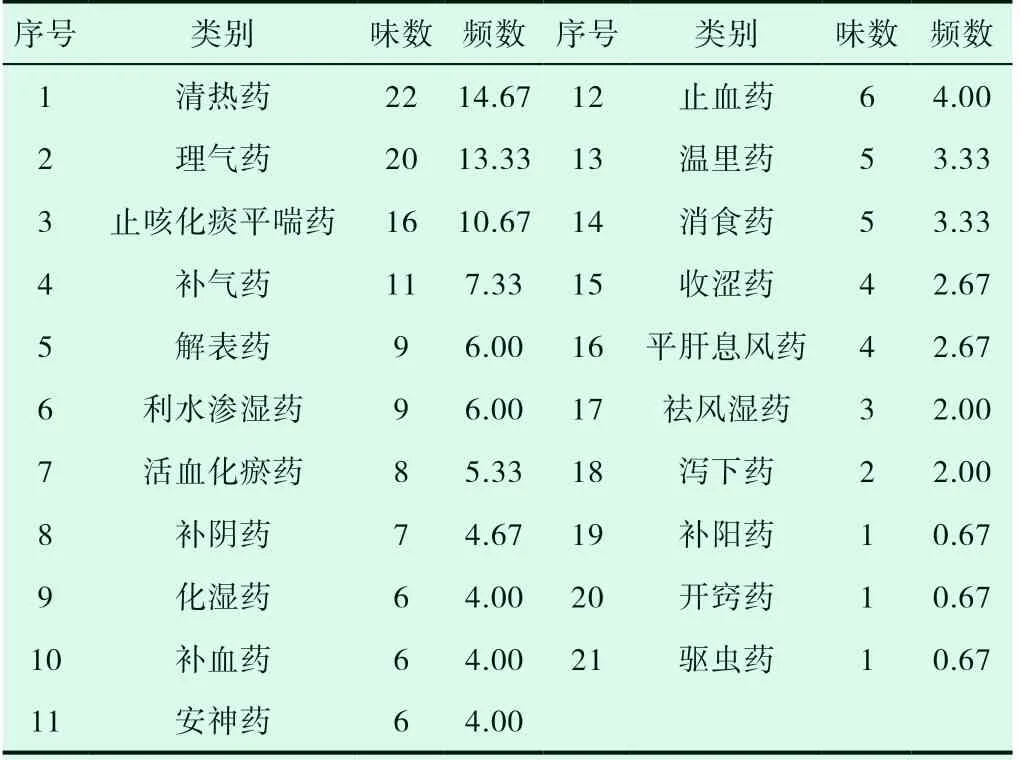

2.3 中藥藥物類別分析

150 味中藥按照其功效可分為21 種,總頻次為150 次,其中以清熱藥(14.67%)、理氣藥(13.33%)、止咳化痰平喘藥(10.67%)為常用,占總頻次的38.67%。具體見表4。

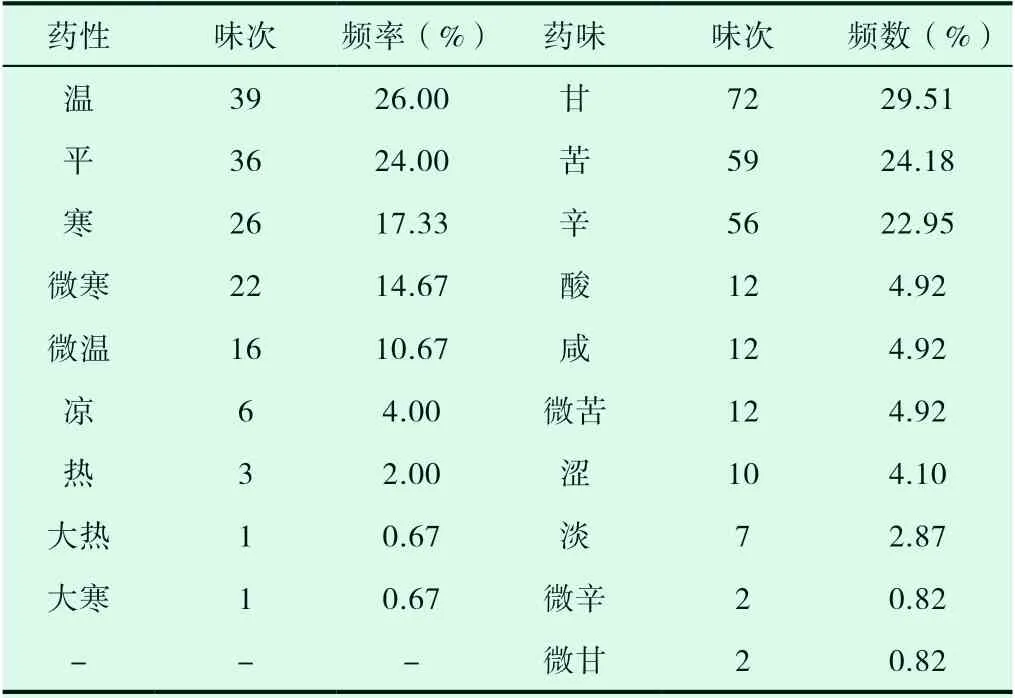

2.4 中醫藥治療胃食管反流病藥物性味分析

150 味中藥共涉及9 種藥性,150 味次,其藥性頻次(頻率)前3 位為溫,39(26.00%);平,36(24.00%);寒,26(17.33%);150 味中藥共涉及藥味10 種,244 味次,其中藥味頻次(頻率)前3 位為甘,72(29.51%),苦,59(24.18%),辛,56(22.95%),具體結果見表5。

2.5 中醫藥治療胃食管反流病藥物歸經分析

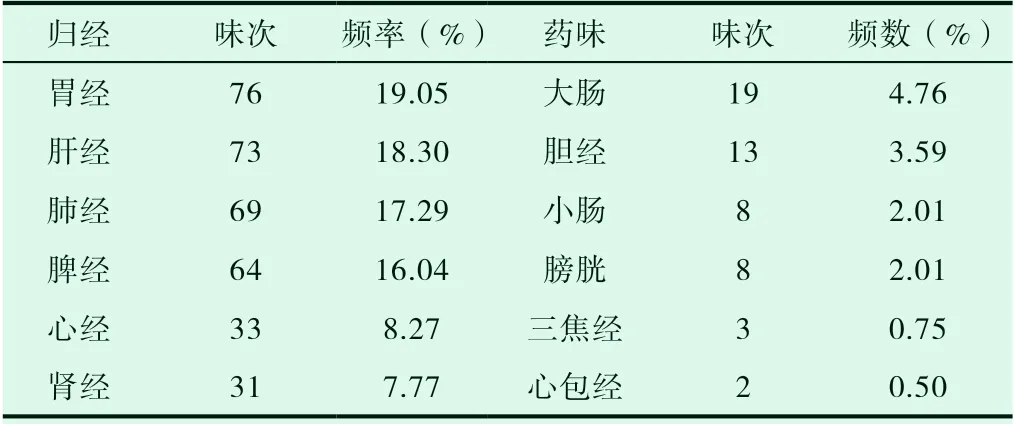

150 味中藥共涉及12 個歸經,399 味次。其中歸胃經76 味次,所占比例最大(19.05%),其次為肝經73 味次,占18.30%;肺經69 味次,占17.29%,脾經64 味,占16.04%,前4 位累計頻率達70.68%,具體結果見表6。

表3 中醫藥治療胃食管反流病藥物頻次分析(頻率%=頻次/68×100)

表4 中醫藥治療胃食管反流病藥物頻次分析(頻數%=味數/150×100)

表5 中醫藥口服治療胃食管反流病藥物性、味分析

表6 中醫藥治療胃食管反流病藥物歸經分析

3 討論

GERD 在中醫學上屬于“吐酸”范疇,其病機為胃失和降,胃氣上逆相關[7]。本病有虛實之分,以實證較為多見,其病理因素與痰、熱、濕、郁、氣、瘀相關,而虛證多因脾虛而致。其病機特點可概括為三點:一為逆,二為熱,三為郁。中醫證型以肝胃不和型及肝胃郁熱型最為常見,故臨床治療GERD 多以疏肝泄熱、和胃降逆、健脾化濕為基本治則。本研究結果表明,胃食管反流病中醫證型主要以實證為主,辨證主要采用臟腑辨證,使用頻次最高的是清熱藥(14.67%),其次是理氣藥(13.33%)、止咳化痰平喘藥(10.67%),這3 類中藥的累計頻率達38.67%,符合胃食管反流病型“逆、熱、郁”的中醫病機特點,并且與“疏肝泄熱、和胃降逆、健脾化濕”的治法相一致。

結合藥物功效和頻次分析結果,清熱藥物使用頻率較高的有黃連、黃芩、丹皮、梔子等。黃連味苦性寒,歸于胃脾心肝膽經,能泄一切有余之濕火。《珍珠囊》中謂黃連其用有六,一用瀉心火,二用除中焦濕熱,三用諸瘡,四用去風濕,五用赤眼暴發,六用止中部見血。而本病用藥我們取起清中焦之濕熱之功,現代藥理研究表明黃連有抗急性炎癥、抗潰瘍、利膽、抑制胃液分泌、抗幽門螺旋桿菌感染的功效[8-11]。理氣藥使用頻率較高的有陳皮、枳殼、枳實、香附等。研究發現陳皮對胃平滑肌具有抑制作用[12],以及有促進胃排空及腸推進作用[13],且陳皮中的橙皮素和柚皮素具有抗幽門螺桿菌的作用[14]。止咳化痰平喘藥使用頻率較高的有半夏、旋覆花、瓦楞子等,具有降逆止嘔的功效。現代藥理研究[15-16]表明,半夏具有抑制胃分泌及止嘔的作用,與旋覆花相伍,一燥一宣,互為其用,增加祛痰和胃降逆止嘔之效。

關于藥物的性味研究,本次分析結果顯示,治療胃食管反流病的用藥藥味主要是甘、苦、辛,3 類藥味累計頻次為76.64%。甘味藥主入脾胃經,能補能緩能和,如甘草能補脾益氣,調和諸藥;苦味藥主入肝肺脾胃經,能泄能燥,如黃連清熱燥濕,瀉火通便;辛味藥主入肺脾胃經,能散能行,如吳茱萸能散寒止痛,降逆止嘔。主要的藥性是溫、平、寒,3 種藥性累計頻次為67.33%。表明中醫藥治療胃食管反流病多選用甘苦辛及平寒溫之品,如黃連、甘草、半夏、柴胡、烏賊骨、白芍、旋覆花、陳皮、枳殼、吳茱萸等。此外,藥物歸經分析結果顯示用藥歸脾胃肝肺經居多,4 經共累計頻率為70.68%。中醫學認為,GERD 的主要病位在食管和胃,與肝、膽、脾、肺等臟腑功能失調密切相關[17-18],本研究結果與中醫對于本病病位的認識相一致。

綜上所述,胃食管反流病中醫證型主要實證為主,以肝胃不和、肝胃郁熱證型最為多見,辨證主要采用臟腑辨證,治療以疏肝泄熱、和胃降逆、健脾化濕為基本治則,臨床常用清熱、理氣、止咳化痰平喘等藥物。本文對胃食管反流病中醫證型分布和用藥規律的分析,揭示胃食管反流病中醫證候分布及用藥規律,為臨床辨證論治提供參考。