急性梗阻化膿性膽管炎的早期內鏡介入與外科手術治療的比較

李智強,段睿

(湖北民族大學附屬醫院 荊門市第一人民醫院肝膽胰外科I 病區,湖北 荊門)

0 引言

在膽道疾病中,急性梗阻化膿性膽管炎屬于一種常見病、多發病,且該病存在較高的死亡率,膽道急性感染是導致該病發生的主要病因,該病具有較快的病情進展速度,較易引起患者出現感染性休克情況,膽道梗阻導致膽道高壓是該病發生的病理生理基礎。對患者進行早期膽道減壓,并將梗阻解除是治療該病的關鍵[1-2]。遂本文主要比較急性梗阻化膿性膽管炎患者運用早期內鏡介入與外科手術治療的臨床價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取于2015 年1 月至2019 年12 月本院收治的急性梗阻化膿性膽管炎患者100 例,按隨機分組原則分為觀察組和對照組兩組,各50 人。兩組男女人數之比分別為27:23、26:24;平均年齡分別為(56.28±7.85)歲、(56.42±8.05)歲。影響組間比較的兩組之間沒有差異,P>0.05,可以予以比較。

1.2 方法

給予觀察組早期內鏡介入治療,在患者疾病確診的24 小時內,對患者進行內鏡下逆行胰膽管造影術,手術開始之前對患者進行抗生素和抗休克治療,按照患者的實際病情狀況,對合適的手術體位進行選擇,同時對患者進行全身麻醉。在X 線的透視作用下,將十二指腸鏡經口送入十二指腸降段乳頭部位,切開乳頭插管,抽吸膽管中的膽汁,以便使膽管內的壓力降低。按照患者的實際病情狀況,對患者進行內鏡下十二指腸乳頭括約肌切開術或經鼻膽管引流術聯合植入支架處理或膽管取石術等。手術結束后囑患者嚴格禁食1 天,并對患者實施抗生素治療,如果患者有膽源性胰腺炎合并發生,應當對患者進行奧曲肽或生長抑素治療。

給予對照組腔鏡膽總管切開取石并T 管引流治療,患者入院后將術前準確工作做好,并進行降溫、抗休克、抗感染等相關治療,在全身麻醉下對患者進行腔鏡膽總管切開術治療,手術期間盡可能的將肝外膽管結石取凈,并進行膽總管T 管引流。手術結束后給予患者抗生素治療。

1.3 觀察項目

比較兩組治療效果、并發癥發生、引流管拔除時間、胃腸道功能恢復時間及住院時間情況。

1.4 療效評價標準[3]

消除癥狀,恢復正常的實驗室指標時為顯效;改善癥狀,基本恢復正常的實驗室指標時為有效;沒有改善癥狀和實驗室指標時為無效。

1.5 統計學分析

運用SPSS 22.0 統計學軟件,表示方法為“[n(%)]”和“(均數±標準差)”、檢驗方法為“χ2”和“t”,用P<0.05 表示結果有差異。

2 結果

2.1 治療效果比較

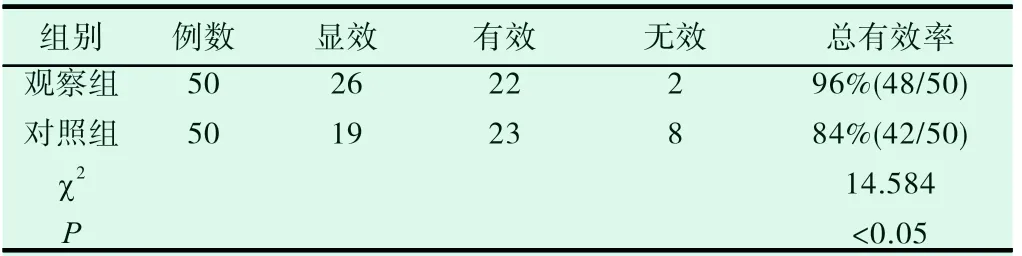

觀察組高于對照組(P<0.05),見表1。

2.2 并發癥對比

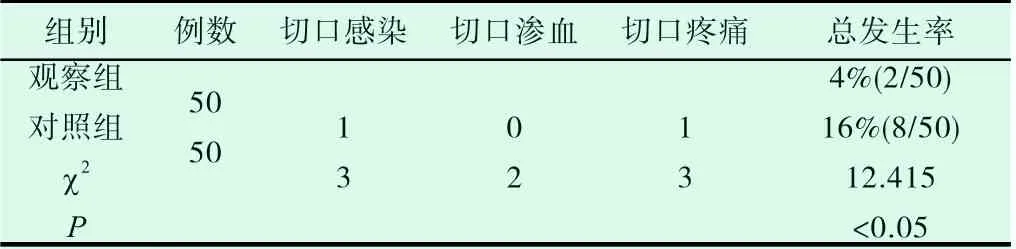

觀察組低于對照組(P<0.05),見表2。

表1 治療效果比較[n(%)]

表2 比較并發癥[n(%)]

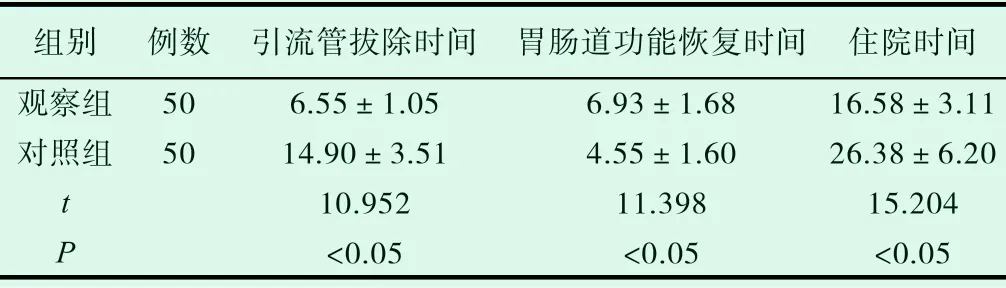

2.3 引流管拔除時間、胃腸道功能恢復時間及住院時間對比:觀察組均短于對照組(P<0.05),見表3。

表3 比較引流管拔除時間、胃腸道功能恢復時間及住院時間

表3 比較引流管拔除時間、胃腸道功能恢復時間及住院時間

?

3 討論

受腫瘤、膽管結石等相關疾病的影響,膽管會發生阻塞情況,阻礙膽汁的排泄,在膽管內膽汁會長期處于淤積狀態,明顯增高膽管內的壓力,使得膽管黏膜細胞出現變性壞死情況,加快膽管內細菌的繁殖和生長,最終使得膽管出現化膿性感染情況。黃疸、寒戰、高熱是急性梗阻化膿性膽管炎的主要臨床癥狀,該病的主要病理改變為:膽道梗阻會導致感染情況發生,在膽管內的壓力高于分泌壓力的情況下,會出現膽汁逆流情況[4]。在老年人群中,急性梗阻化膿性膽管炎存在較高的發病率,通常情況下,老年患者具有較差的身體狀況,對感染存在較差的反應性,臨床體征和癥狀不十分明顯[5]。

臨床對急性梗阻化膿性膽管炎的主要治療手段包括開腹手術治療和內鏡治療,在內鏡的作用下,手術者能夠對病灶具體情況進行清晰的觀察,所以可以使手術操作對周圍組織的損傷減輕,使術中出血量減少,促進患者疾病預后得到明顯改善[6-7]。內鏡手術存在一定的治療優勢,例如具有較短的住院時間、術后恢復時間、較小的痛苦和手術切口較小等,所以,該手術方式具有十分理想的綜合評價效果[8]。

本文通過比較急性梗阻化膿性膽管炎患者運用早期內鏡介入與外科手術治療的臨床價值,結果顯示,與對照組相比,觀察組治療總有效率(96%)較高,并發癥發生率(4%)較低(P<0.05);同時,觀察組引流管拔除時間、胃腸道功能恢復時間及住院時間均短于對照組(P<0.05)。綜上所述,與腔鏡膽總管切開取石并T 管引流治療相比,急性梗阻化膿性膽管炎患者運用早期內鏡介入治療后,可以使治療效果有效提高,降低并發癥發生率,縮短患者的疾病恢復時間。因此應當積極推廣應用。