靖江市學齡前兒童單純性肥胖現狀調查及影響因素分析

翟艷云

(靖江市婦幼保健院,江蘇 泰州)

0 引言

我國兒童肥胖發生率呈明顯上升趨勢,兒童的超重、肥胖已逐漸成為多種慢非傳染性疾病的主要影響因素。肥胖不僅影響兒童的形體、功能,同時還能影響兒童的心理健康,并且有相當部分會發展為成人肥胖[1],與肥胖相關的不健康飲食習慣和生活方式及其對健康的危害也將延續到成年期,導致與肥胖相關的成人慢性非傳染性疾病提早發生。1980 年,發達國家男、女性兒童的超重肥胖率分別為16.9% 和16.2%,到2013 年增長為23.8% 和22.6%;1980 年,發展中國家男、女性兒童的超重肥胖率分別為8.1%、8.4%,到2013 年增長為12.9% 和13.4%,肥胖的增長速度已跳居世界第一。所以,探討影響兒童肥胖發生發展的影響因素,已成為兒童保健工作的目標任務之一。為了了解我市學齡前兒童單純性肥胖患病率及其影響因素,為單純性肥胖的早期干預和制定有效預防措施提供科學依據,2018 年對我市15 所幼兒園的學齡前兒童肥胖癥進行了1 次現況調查,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

對象為2018 年參與群體兒童體檢的15 所幼兒園兒童,從婦幼保健綜合管理平臺上導出數據進行調查分析。本次參加體檢兒童為6912 人,年齡3-6 歲,其中男3527 人,女3385 人。

1.2 肥胖的標準

兒童體型判定:對超重和肥胖采用標準差進行診斷和分度超重:體重/身長(身高)≥M+1SD;肥胖:體重/身長

(身 高)≥M+2SD。成 人BMI 界 限 值:BMI25-29 為 超 重,BMI ≥30 為肥胖。

1.3 體格檢查

身高測量,由經過專業培訓的兒童保健人員采用統一的身高測量儀,兒童赤足、脫帽、呈立位姿勢站在底板臺上,足跟、骶骨及肩胛間區與立柱接觸,軀干自然挺直,頭部正直,兩眼平視前方,耳屏上緣與眼眶下緣保持在同一水平。測試者站在兒童右側面,將滑板沿立柱下滑至與受試者頭頂點接觸。測試者兩眼應與滑測板在同一水平面時讀數。記錄以厘米(cm)為單位,準確到0.1cm,測量誤差不得超過±0.1cm。

體重測量,采用體重秤測量體重。兒童脫鞋,只穿內衣褲,衣服不能脫去時除去衣服重量,兒童并足平靜站立于踏板中間,不可接觸其他物體,以千克(kg) 為單位,精確到0.1Kg,測量誤差不得超過0.1Kg。

1.4 分組

觀察組為所有統計出的單純性肥胖兒童;以1:1 病例對照研究方法;對照組為隨機選擇體重正常的同園同班同性別兒童。

1.5 調查方法

采用自制《兒童飲食行為調查問卷》,問卷內容有兒童性別、父母體重、出生體重、6 個月內喂養情況、飲食行為習慣、生活方式等可能與單純性肥胖發生有關的因素。問卷由幼兒園老師發放,給兒童監護人進行填寫并回收。

1.6 質量控制

調查組為了保證調查工作順利開展和調查質量,統一培訓調查人員,統一校正測量工具,相對固定測量人員,調查現場的質量和復測有專人負責,專人負責資料整理、編碼與錄入。

1.7 統計學分析

本次研究應用SPSS 19.0 統計統計學軟件進行數據分析,行χ2檢驗,當P<0.05 時,組間差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況

本次調查集體兒童6912 人,男童3527 人,女童3385 人,其中肥胖兒童358 人,肥胖率5.18%。小班肥胖患病率4.06%,中班肥胖患病率4.38%,大班肥胖患病率7.15%,差異有統計學意義(χ2=27.333,P<0.05),見表1。

表1 各年級兒童肥胖發生情況[例(%)]

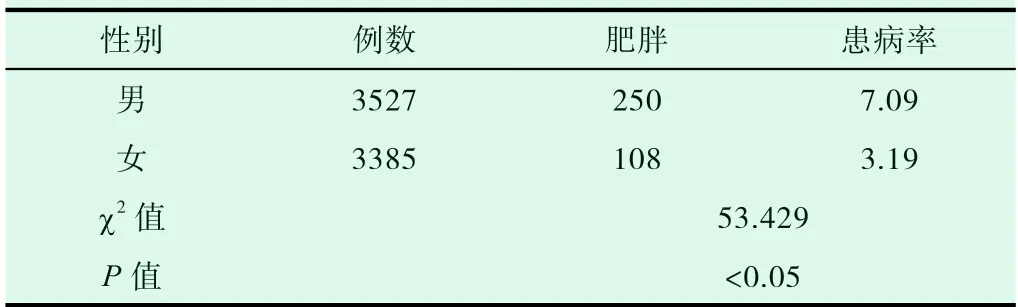

另調查結果顯示,肥胖男童250 人,肥胖率7.09%,肥胖女童108 人,肥胖率3.19%,差異有統計學意義(χ2=53.429,P<0.05)。見表2。

表2 不同性別兒童肥胖發生情況[例(%)]

2.2 單純性肥胖影響因素的單因素分析

本次調查共發放716 份調查問卷,采用1:1 病例對照研究,回收問卷704 份,其中肥胖兒童354 份,對照兒童350份。調查結果顯示兒童肥胖的產生受多種因素的影響,遺傳、飲食習慣及生活方式導致的兒童的不良習慣的形成是其中的重要因素。單因素分析顯示,本次調查發現母親BMI>25、父親BMI>25、兒童出生體重、6 個月內的喂養情況、父母過度關注吃飯、喜吃甜食、飯量大、戶外活動<2 小時等都是學齡前兒童肥胖的影響因素,兩組差異有顯著性,具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 肥胖組與對照組的影響因素比較[例(%)]

3 討論

隨著經濟發展迅猛,兒童肥胖患病率逐年增長,已成為國內外最常見的營養問題,一些成年人的慢性疾病如高血壓、高血脂、高血糖等也已經在肥胖兒童中出現,這些疾病的低齡化趨勢也越來越明顯。近年來,我國2 型糖尿病的發病率在兒童中逐年上升,為了兒童的健康成長,應該動員全社會,采取有效的綜合干預措施,在家長、老師及保健醫師共同配合下,降低本地區學齡前兒童單純性肥胖的患病率。

本次調查,表一結果顯示隨著年齡的增長,肥胖患病率增加,與相關文獻相符[2,3]。原來兒童的生長發育期間有個“脂肪重聚”現象,有研究顯示,胎兒在宮內、出生后第一年以及5 歲是脂肪組織積聚、肥胖發生的易感年齡[4]。因此學齡前兒童是肥胖控制的關鍵時期。表二結果顯示男童患病率高于女童,與相關文獻相符[5]。這應該跟中國人的傳統觀念有關,國人普遍認為男生應該高大,女生應該柔小苗條,使男生盡量多吃,女生有意識的克制自己的飲食。因兒童處于生長發育的關鍵期,既要保證熱量能滿足兒童生長發育的需求,還要避免營養過剩,所以保健醫師應加強營養知識宣教,指導家長平衡膳食、健康飲食,避免兒童肥胖的發生。

兒童肥胖的產生受多種因素的影響,是先天的遺傳和后天的環境因素共同作用的結果,本次調查結果顯示母親肥胖、父親肥胖是引起兒童單純性肥胖的影響因素,有研究報告遺傳因素占33%,環境因素占67%[6]。。

本次調查顯示,純母乳喂養對肥胖起保護作用,與相關文獻報道相符[7,8]。有研究表明,母乳喂養的嬰兒在成年后發生肥胖的風險顯著低于人工喂養兒。在混合喂養或人工喂養兒童中較母乳喂養更容易出現喂養過度,因人工喂養,奶瓶口較大,寶寶吸奶不需要費力,吸奶速度快,不知不覺就會吃得較多,增加了胃容量,也就增加了肥胖的機率,再者人工喂養寶寶的奶量是由家長控制,寶寶一哭,也不管是因為什么原因引起的哭鬧,先喂了奶再說,久而久之,寶寶就形成了一個條件反射,一哭就有吃,就形成了過度喂養,能量攝入過多,引起肥胖。部分母乳喂養嬰兒,母親因奶量不足會給嬰兒過早斷奶,較早添加固體食物如米粉、米湯、蛋類、魚類、肉類等,使兒童熱能的攝入高于排出,繼而出現肥胖。因此,要加強母乳喂養的宣教工作,多給家長一些切實可行的指導,平衡膳食,避免過度喂養。

出生體重是一個重要的生物學因素,Cance M 等報道的印第安人的資料顯示低出生體重和高出生體重均增加日后肥胖的危險性,呈U 形關系,本次調查與之相符[1,4],高出生體重兒因出生時就比正常出生體重兒重,體內脂肪細胞數量多,基礎值高,出生后食欲強,奶量大,加重了脂肪的堆積,為成年期肥胖打下了基礎。低出生體重兒由于出生時體重低,出生后家長想要寶寶長了快,會有意識的給寶寶增加喂奶次數和喂奶量,長期過度喂養,使體內脂肪細胞數目增多,增加了兒童期發生肥胖的危險。因此,兒童肥胖的預防應從孕期開始,孕母合理膳食,維持體重的適宜增加,避免巨大兒的發生,出生后合理喂養,避免嬰兒體重增長過猛。

本次調查發現大多數肥胖兒童比正常體重兒童存在很多不良飲食行為,如飯量大、愛吃甜食等高能量食品,家庭成員過度關注兒童吃飯也是增加兒童肥胖發生的危險性,與相關文獻相符[9]。目前,我國家庭構成結構多為一個孩子和多個家長的組合,老一輩的觀念是胖意味著“福氣”和“健康”,許多人都認為胖乎乎的孩子可愛、健康,有很多家長在年幼時大多是食物較為匱乏的,現在有能力給孩子更多、更好的食物,現市場上很多食物都是高熱量、高脂肪的,日常生活中兒童特別喜歡這類食物,家長不管對兒童是否有利,都會滿足,使兒童長期處于營養過剩狀況,導致體內脂肪聚積,造成肥胖。因此,家長應改變傳統觀念,科學喂養,給兒童提供營養健康的食物。

本次調查顯示戶外活動減少也是影響兒童肥胖發生的重要影響因素。隨著社會經濟的發展,交通的便利,生活水平的提高,兒童上下學有車接送,騎自行車或步行的機會越來越少;再加上課業負擔過重,靜坐時間延長;兒童課余時間

花費在看電視、玩手機、玩電腦等的時間越來越長,加重了能量的低消耗,導致肥胖的發生。因此,家長應多陪伴兒童,增加兒童每日活動量,控制靜坐時間,加大能量的消耗,減少脂肪沉積。

4 結語

兒童肥胖是一個不知不覺的過程,因此從影響肥胖的影響因素出發,控制兒童肥胖應從胎兒期開始,對孕婦進行保健宣教,定期體檢,防止巨大兒的出生;兒童時期是生長發育的重要階段,也是行為和生活方式形成的關鍵時期,在此階段對家長進行健康宣教,培養兒童健康的飲食行為和生活方式;對已經肥胖兒童,家庭成員意見要統一,從自身做起,改變不良的飲食習慣,鼓勵兒童多運動,控制肥胖的繼續發展。總之,兒童肥胖的預防控制必須貫徹“預防為主”的方針,要及早、從小抓起,從母親孕期開始預防;應由政府主導、社會參與,建立以學校—家庭—社區三位一體的防控網絡。