快速康復理念下的成人全麻術后早期進飲食的臨床護理應用

劉盼盼,肖麗華,黃秀鳳,劉丹

(東莞市東南部中心醫院普外科,廣東 東莞)

0 引言

目前臨床仍沒有明確規定全麻術后禁食時間。傳統為了防止全身麻醉下行非胃腸道擇期手術患者發生嘔吐和誤吸,一般術后要患者清醒后仍需要禁食4~6h 或需等到肛門排氣后方可進食[1-3], 這樣禁食時間比較長,往往很多患者會出現干渴、饑餓、萎靡、疲勞、焦慮等不適癥狀,患者的舒適度不高。目前,歐洲加速康復外科(enhanced recovery after surgery, ERAS)學會提出“快速康復外科”的理念,其核心是減少手術創傷應激以及圍手術期的其他各種應激。ERAS 建議包括采用硬膜外麻醉、充分的術后鎮痛、術后早期進食與盡早下床活動。本研究觀察術后早期進飲食在成年擇期腔鏡腹股溝斜疝修補術病人的臨床護理應用,評估術后早期進飲食的安全性和可行性及對患者術后康復的影響,為臨床護理提供參考。

1 資料和方法

1.1 一般資料

獲得本院倫理委員會批準后,選擇2018 年01 月至2019 年01 月擇期擬行單側腹腔鏡腹股溝斜疝修補手術患者60 例。兩組患者均由同一名麻醉醫生實施氣管插管全身麻醉,常規使用胃復安、丙泊酚、舒芬太尼及羅庫溴銨行麻醉誘導,術中用七氟烷及瑞芬太尼維持,按常規生理需要量補液。所有患者全麻,術后均經過麻醉恢復室PACU(Postanesthesia Care Unit)行麻醉復蘇,當Steward 蘇醒評分達6[4]分以上,才能轉出送回病房。其中兩組患者的年齡、手術時間、體重、ASA 分級和出血量的比較,差異無統計學意義,隨機分為二組:A 組 (觀察組)、B 組(對照組),每組30例。返回病房后飲食護理方法如下。

1.2 方法

飲食護理方法 觀察組:對患者及家屬講解早期進食的安全性和進食方法,以取得患者及家屬的理解和配合。患者進食時間為返回病房后,立即給予患者飲用溫開水50~100mL,分次少量飲用,觀察20min 無嗆咳、惡心嘔吐等腹部不適等不良反應后,可開始進流食(清湯100mL~200mL,分多次吃完),患者進食時,由1 名經過培訓合格的責任護士(主管護師),在床旁指導。首次進食量不宜過多,速度不宜過快,并嚴密觀察患者。若發生嗆咳及惡心嘔吐,立即停止進食。對照組:對患者及家屬進行常規飲食健康教育,內容包括禁食的目的及意義及不良反應。進食時間按傳統方法麻醉清醒回科后6h 方可進食,進食種類為流食。

1.3 觀察指標

記錄術后返回病房1h 后患者口渴程度、饑餓程度及咽喉疼痛度(VAS 評分;按0~10 分的數字評分法進行定量評分(0~3 分為輕度疼痛,4~6 分為中度疼痛,8~10 分為重度疼痛),其中口渴饑餓程度按0~10 分的數字評分法進行定量評分(0 分為無口渴饑餓,10 分為劇烈口渴饑餓);記錄首次進食后2h 內嗆咳、誤吸、惡心嘔吐及腹脹等消化道不良反應發生情況;記錄兩組患者肛門首次排氣時間及住院天數。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計軟件進行數據處理,所有的計量資料均以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t 檢驗,計數資料以率表示,用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者的一般情況

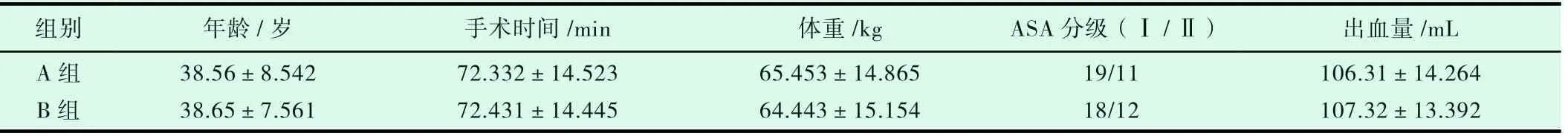

各組均為行腹腔鏡腹股溝斜疝手術患者年齡、手術時間、體重、ASA 分級和出血量的比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 各組患者一般情況比較(n=30,)

表1 各組患者一般情況比較(n=30,)

?

2.2 兩組術后返回病房2h 干渴感、饑餓程度及術后咽喉疼痛度比較

兩組術后返回病房2h 干渴感、饑餓程度及術后咽喉疼痛度比較:與C 組比較,A 組術后返回病房后1h 的干渴度、饑餓感及咽喉疼痛度顯著低(P<0.05)見表2。

表2 兩組術后返回病房1h 干渴感、饑餓感及 術后疲勞度(n=30,分,

表2 兩組術后返回病房1h 干渴感、饑餓感及 術后疲勞度(n=30,分,

注:與B 組比較;*P<0.05

?

2.3 兩組進食后2h 后消化道不良反應癥狀、術后肛門首次排氣及住院天數情況比較

兩組進食后2h 后消化道不良反應癥狀、術后肛門首次排氣及住院天數情況比較:與B 組比較,A 組術后肛門首次排氣時間快,差異有統計學意義(P<0.05);但兩組消化道不良反應癥狀及住院天數比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組進食后2h 后消化道不良反應癥狀、術后肛門首次排氣及住院天數情況比較(n=30,)

表3 兩組進食后2h 后消化道不良反應癥狀、術后肛門首次排氣及住院天數情況比較(n=30,)

注:與B 組比較;*P<0.05

?

3 討論

3.1 目前,國內大多臨床護理進飲食理論認為全麻術后患者胃腸功能紊亂,怕早期進飲食容易引起惡心嘔吐,誤吸、甚至嘔吐物窒息和吸入性肺炎等嚴重并發癥,故傳統術后禁食6h 沿用至今,甚至要等到患者肛門排氣了才能開始進飲食,這樣使有的術后禁食時間可能更長。隨著現代麻醉技術及外科微創技術的發展及短效麻醉藥品的開放并使用,能使絕大部分全麻手術病人的清醒復蘇時間控制在手術結束后10~15min 內,再加上麻醉恢復室(PACU)的開展及完善,當Steward 蘇醒評分達6 分[4]以上,才能轉出PACU 送回病房,很多病人已經非常清醒、肌張力已經完全恢復了;過去認為由麻醉引起的胃腸功能紊亂導致的惡心嘔吐的作用機制也被逐步闡釋,吳新民等[5]提出,預防術后惡心嘔吐主要以藥物為主,并闡述了藥物的作用機制及藥物類型,使得患者在PACU 已經得到了有效的處理及防治。而且,現在麻醉在一開始誘導時就已經在預防性的使用胃復安來防治術后的惡心嘔吐發生。隨著歐洲加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)提出“快速康復外科”的理念,ERAS 建議包括采用硬膜外麻醉、充分的術后鎮痛、術后早期進食與盡早下床活動。因此,隨著ERAS 的建議及現代麻醉水平的提高,所以傳統的術后禁食理念有可能隨著要更改了。

3.2 早期進飲食對胃腸道功能的有效性

本實驗結果提示:與B 組比較,A 組術后返回病房后1h 的干渴度、饑餓感程度顯著低(P<0.05)這與詹陳菊[6]所得結果相符;A 組術后肛門首次排氣時間快,差異有統計學意義(P<0.05);A組術后咽喉疼痛度低(P<0.05)。說明術后提早進飲食,可以明顯改善成人腹腔鏡腹股溝斜疝全麻術后病人口渴感、饑餓感、精神疲勞度及術后咽喉疼痛度等不良反應,也加快了病人肛門首次排氣時間,提高了病人的舒適度。術后咽喉疼痛是氣管插管全麻的常見并發癥,但術后早期進飲食可以使咽喉部的粘膜濕潤,減輕了咽喉的干燥,從而減輕了咽喉的干燥水腫疼痛。術后早期進飲食能及時刺激胃腸的應激功能,同時還可觀察胃腸道功能的恢復情況[7]。術后患者清醒且肌張力恢復后,早期進食還能緩解不適癥狀,防止低血糖[8]。這也符合快速康復外科理念中鼓勵患者盡快恢復正常飲食一致。但兩組患者的住院天數比較,差異無統計學意義(P>0.05)。因為影響病人的出院不僅只有術后的早期進飲食,還有病人術前的準備及病人的醫從性都有很大的關系。

3.3 早期進飲食對病人的安全性

本實驗結果提示:兩組病人進食后2h 后內嗆咳、誤吸、惡心嘔吐及腹脹消化道不良反應癥狀比較,差異無統計學意義(P>0.05)。說明非胃腸道手術患者全麻清醒返回病房后有飲水需求的前提下,立即給予飲溫開水是安全的,但還是要1 名經過培訓合格的責任護士(主管護師),在床旁指導,嚴密觀察,少量分次。這可能跟現代麻醉技術和外科手術水平的提高及ERAS 的理念有關。

綜上所述:術后早期進飲食在成年擇期腔鏡腹股溝斜疝修補術病人是安全的、可行的、有效的。術后早期進飲食不僅可以緩解減輕病人術后口渴、饑餓、精神疲及咽喉疼痛等不適感,還能及時刺激胃腸蠕動功能的恢復,加快了病人肛門首次排氣時間,促進了病人的恢復,提高了病人的舒適度,這符合快速康復外科理念,值得臨床護理推廣。