治愈艾滋病:曲折的奇跡

阿樹

“倫敦病人”亞當·卡斯蒂列霍

歷時兩年多的觀察之后,全球第二例艾滋病治愈案例—“倫敦病人”正式得到確認。3月10日,劍橋大學醫學系教授拉文德拉·庫馬爾·古普塔領導的團隊,在《柳葉刀·HIV》發表案例報告,宣告繼“柏林病人”的奇跡之后,第二例人類艾滋病治愈的案例誕生。

與此同時,“倫敦病人”也公開了自己的身份,他想成為希望的使者。

希望的使者

亞當·卡斯蒂列霍,寧愿人們稱他LP(London Patient)。他開設了推特賬號,昵稱是Londonpatient_HOPE—意思是“倫敦病人,希望”。

一米八的LP,身材結實,留有黑黑的長發,時常掛著輕松的笑容。如今的他,變得很樂觀、陽光。很難想象,過去十多年里,他如何在雙重絕癥下艱難求生,并忍受治療的巨大痛苦和精神上的折磨。

他是被選中的人,但他更愿意人們認為,在正確的地方、正確的時間,事情就這樣發生了,僅此而已。

LP今年40歲,出生于委內瑞拉。他的父親是西班牙人與荷蘭人的后裔,母親是拉丁裔。2002年,他來到倫敦,次年體內檢查出HIV病毒。

艾滋病及其治療,把他拽入了恐怖和痛苦。不幸的是,2011年他又確診了霍奇金淋巴癌,屬于晚期。持續幾年的化療,窮盡所有的治療方法,他并沒有好轉,反而更加虛弱。2014年年底,他失蹤了。

此時,卡斯蒂列霍正在倫敦郊外游蕩,他考慮前往瑞士。那里有一家幫助絕癥患者自殺的公司。他想結束這樣的生活。

但密友彼得還沒有放棄他,幫他在網上找到倫敦一位叫伊恩·加布里埃爾(Ian Gabriel)的醫生,對方是骨髓移植治療癌癥方面公認的專家。骨髓移植可以重建免疫系統,清除癌細胞。抱著最后一試的心態,卡斯蒂列霍在2015年春天去見了這位醫生。

加布里埃爾醫生說:“你是拉丁裔,要找到跟你免疫系統的基因特征相符合的骨髓捐贈者,可能極其困難。”但事情進展卻意外順利,很快,有一位來自德國的捐贈者,跟他匹配上了。

極為難得的是,這位捐贈者還攜帶了一種罕見的基因突變—CCR5 delta-32突變。這樣的人對HIV天然免疫,一般只能在北歐人中找到少數,極其罕見,沒人知道為什么。

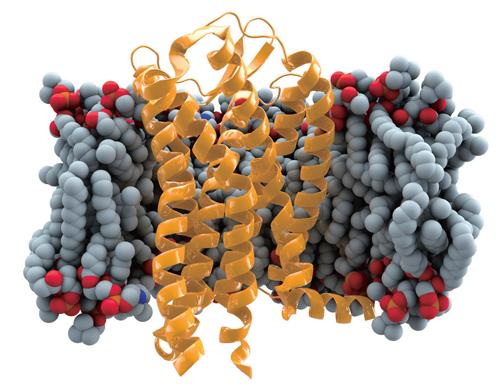

HIV病毒可通過CCR5、CXCR4兩種基因感染人體。圖為細胞膜中的CCR5受體(黃色部分)

這位捐贈者還攜帶了一種罕見的基因突變—CCR5 delta-32突變。這樣的人對HIV天然免疫。

這種突變,剔除了CCR5基因的delta-32部分,由此關閉HIV病毒入侵細胞的通道—病毒找不到可結合的蛋白質受體,便無法復制。這就賦予人體對HIV病毒的永久抵抗力。不過,CCR5并非HIV的唯一受體。如果病毒是通過CXCR4受體感染了細胞,那么,即便擁有CCR5 delta-32突變,也是無效的。

幸好,病毒學家拉文德拉·古普塔確認,卡斯蒂列霍體內的病毒株是通過CCR5蛋白感染細胞的。

2016年5月13日手術完成,卡斯蒂列霍變得極度虛弱,體重減輕了30公斤。他感染了多種病毒,不斷進行手術。他無法進藥,醫生不得不把治療HIV的藥丸碾碎并溶解,通過管子喂入。一位醫生告訴他:“你很特別,因為我們有40多位醫生在討論對你的治療。”

一年后,他的身體恢復了。2017年10月,抗逆轉錄病毒藥物停用,卡斯蒂列霍體內已經檢測不出HIV病毒的存在。17個月后,即2019年3月,古普塔宣布了LP或將治愈的消息,但“治愈”一詞加上了注腳。該團隊更傾向于使用長期緩解的說法:是否治愈,還需要長期的觀察。

2020年3月10日,該團隊在《柳葉刀·HIV》發表報告,正式確認了“倫敦病人”的治愈。卡斯蒂列霍決定公開自己作為“倫敦病人”的身份,成為眾人所知的LP。

他每周還跟一個名叫蒂莫西·雷·布朗的美國人交流。他知道,也許,布朗是唯一真正了解他經歷的人。

“柏林病人”的奇跡

美國人蒂莫西·雷·布朗,出生在西雅圖,高中時代就出柜了。這位同性戀者是個行動主義者,常加入針對艾滋病歧視的抗議活動。

1991年,25歲的布朗離開了美國,在柏林讀了大學,又謀得一份侍應生的工作。他是個普通的美國人,但后來發生的一切,使他跟柏林這座城市捆綁在一起。他成為一個標簽、一個象征,甚至具有劃時代的意義。

“倫敦病人”成為有史以來第二位艾滋病治愈者,他為“n=n”的未來,展示了某種可能性。

1995年,布朗的HIV檢測結果顯示,陽性!這是他噩夢的開始,有人告訴他:“你知道你還能活兩年嗎?”

在抗逆轉錄病毒藥物還沒被發明的時代,被診斷為艾滋病,近乎被宣判死刑。但布朗是幸運的,此時,抗逆轉錄病毒藥物的聯合療法剛誕生。這是艾滋病大暴發以來最大的突破,只不過離治愈還很遙遠。

HIV病毒將自身完整地整合到了人的DNA,悄然潛伏于細胞內,可以達到休眠狀態,進而難以被檢測,自然也超出了藥物的偵查范圍。一旦停藥,病毒就會大舉反攻。所以,治愈是一種奢望,有條件的病人,終身服藥,可保性命無憂。

布朗也做好了終身與藥物為伴的思想準備。

2006年,布朗40歲了,他回到紐約舉行了一場婚禮。隨后一份骨髓活檢,葬送了他的美好生活。檢測結果顯示,他患有急性骨髓性白血病。這是成年人最常見的血液癌,骨髓中異常的原始細胞、不成熟細胞大量增殖,抑制了正常的造血功能。如果不治療,癌細胞將迅速殺死人體。

柏林夏里特醫院的格羅·赫特(Gero H?tter)醫生,成了布朗的主治醫師。赫特是個年輕的腫瘤學家,也是位血液癌方面的專家,他富有想法,也敢于創新。

他從未研究過HIV,治療的癌癥患者中,也沒有感染過HIV的,但這不妨礙他那極具發散性的思維。他在醫學論文中讀到過罕見的CCR5 delta-32突變,他告訴布朗,找到具備這種突變的干細胞供體,兩病共治。

布朗腦袋有點炸,他對“成為豚鼠”不感興趣,只希望做點化療,把他的白血病治好,不愿意冒移植風險。

自然,化療并未治愈他,白血病很快卷土重來。這次,他不得不選擇干細胞移植了。但匹配工程很復雜,而且很難找到供體。不過,德國是個理想的地方,剛好適合奇跡的發生—這里有極其完備的骨髓捐贈機制。通過對200多個捐贈者的測試,醫生找出兩個CCR5 delta-32突變的基因拷貝。

2007年2月7日,移植手術完成。移植的干細胞產生了新的免疫細胞,一定程度重建了他的免疫系統,白血病好轉了。同時,他也停了抗逆轉錄病毒藥物,3個月后,HIV病毒也沒有被檢測出來。他從消瘦中恢復了,還在體育館里練就了一身肌肉。

2007年的圣誕節,回美國探親時,布朗不幸感染了肺炎—隨后的檢測報告顯示,白血病復發了。2008年2月,布朗回到柏林,他從同一個捐贈者那里,接受了第二次干細胞移植,這次移植差點要了他的命。

他精神錯亂,幾近癱瘓,差一點瞎了,無法判斷左右手,甚至需要重新練習說話,種種癥狀一時間難以解釋。事后證明,這是治療期間的一次醫療事故引起的:醫生給他做大腦活檢,無意間撕裂了腦膜,造成了嚴重的腦損傷。

在康復中心,布朗重新學習走路和說話,恢復很緩慢。與此同時,赫特醫生也準備好了他的論文,提交給《新英格蘭醫學》雜志,卻遭到了拒絕。參加醫學會議,他的演講也沒有引起關注。赫特避免使用治愈一詞,他不知道狡猾的病毒何時會卷土重來。

科學界和大眾媒體對此反應冷淡。但對于布朗來說,奇跡正在發生。

漫長前夜的微光

布朗心中有個愿望。他想確定自己是否為艾滋病治愈的第一人。他樂于接受各種檢測,血液、脊髓液、直腸乃至“任何可以扎針的地方”都可以“奉獻”。他的血液和組織樣本,被送到了世界各地的實驗室。

2010年,布朗決定公開自己的名字和形象,認領了“柏林病人”的身份。但他的身體仍未恢復完全,視力不太好,做不來翻譯,也開不了車。對他來講,這場治愈,代價的確不小。

幸運的是,至今,他沒有再服用治療艾滋病的藥物,即便是最精準的檢測方法,也沒有在他體內找到HIV病毒的蹤跡。他成了醫學上的一次例外、一種奇跡。

赫特醫生遭到了很多同行的批判

赫特醫生遭到了很多同行的批判,有人說他不擇手段、利欲熏心,而他毅然決定在這條路上走到底。他對6名HIV陽性的癌癥病人進行相似的治療,奇跡沒有再現—患者要么死于癌癥,要么死于干細胞移植的并發癥。

其中一位患者的HIV病毒,是借助另一個通道—CXCR4蛋白,而不是CCR5—入侵到人體CD4-T淋巴細胞,移植后,病毒不僅沒有被清除,反而出現了反彈。

“柏林病人”的奇跡,并沒有得到復制。世界上的其他醫院里,類似的嘗試仍在頻繁進行。

2013年3月3日,美國密西西比大學醫學中心一個研究小組宣布了“密西西比病人”的誕生。這位病人于2010年出生,為母嬰傳播,出生即攜帶HIV病毒。醫生藝高人膽大,在嬰兒出生僅30個小時之際,就對其采取了3 種抗逆轉錄病毒藥物進行聯合治療。一個月后 ,病毒滴度降到了常規實驗室檢測不到的水平,之后一兩年里,所有檢測均為陰性。

“密西西比病人”被寄予厚望,但2014年7月,這一希望被現實的冷水澆滅—主治醫師漢娜·B.蓋伊對外宣布,這位孩子顯示出感染HIV的跡象,療法至此失敗。

2013年7月3日,波士頓的兩名艾滋病醫生也曾向全球宣布了“波士頓病人”的誕生:兩名感染HIV的淋巴癌患者接受干細胞移植后,艾滋病被功能性治愈了。但一個多月后,檢測證明病毒只是潛伏了起來,“波士頓病人”治愈失敗。

在過去很多年里,“柏林病人”一直被認為是巧合,費城賓夕法尼亞大學的艾滋病研究人員詹姆斯·賴利曾在媒體采訪中說,這是一種n=1的實驗,它需要一個原理證明。

而“倫敦病人”,真正打破了n=1的定式,成為有史以來第二位艾滋病治愈者,他為“n=n”的未來,展示了某種可能性。

現實是,干細胞療法還存在較大的風險。這種療法常用于癌癥治療。利用強力藥物和放射物摧毀人體原有的免疫系統,重造新的免疫系統,會引發死亡率較高的并發癥。更何況,天生擁有突變基因的人極少,供體則更少。科學家也在探索基因編輯和“人工敲除”法,使患者以此擺脫供體資源的限制。

當然,距離兩者成為標準療法還很遙遠。但不可否認的是,這為治愈艾滋病提供了更多線索。漫長的前夜,兩點微弱的星光,正在匯聚成一束光亮。