廬江縣適宜機插早秈稻新品種篩選試驗

葛亮

摘 要:在沿江平原雙季稻北緣地區,以10個早秈稻品種為供試材料,采用窄行毯苗機插,通過對各品種生育特征、產量及其構成指標的綜合分析,以篩選本生態區適宜機插的早秈稻品種。結果表明,中早25、中早33、中早39和嘉早311生育期116~117d,穗粒結構均衡,豐產性較好,分別較對照品種增產2.36%、5.02%、8.94%和3.67%,適合在廬江縣以及相同生態區作為毯苗機插早秈稻配套品種。

關鍵詞:早秈稻;機插;品種;早稻

中圖分類號 S511.21文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)06-0101-02

水稻是廬江縣主要糧食作物,全縣水稻生產面積超過10萬hm2[1],該地區地處長江中下游,屬亞熱帶季風氣候區,光溫資源用于水稻生產1季有余,2季略顯不足。同時,隨著農村勞動人口轉移,務農人力資源日漸短缺,提高水稻生產效率迫在眉睫。水稻栽插機械化是提高水稻生產效率和水稻生產現代化的重要發展方向。有研究表明,毯苗機插適宜于沿江平原雙季稻北緣區水稻生產,且在水稻群體調控、穗粒結構及病蟲草害防控等方面優于傳統直播或盤育拋栽方式[2-3]。近年來,毯苗機插技術在廬江縣大面積推廣,但適宜窄行毯苗機插的配套優質、高產和高抗的品種儲備還較少,本試驗以常規早秈稻品種為供試材料,采用毯苗機械栽插,通過對參試品種生育進程、穗粒結構和產量等性狀考察,篩選適宜本生態區適宜毯苗機插的優質早秈稻品種,優化雙季早稻毯苗機插集成技術模式,為廬江縣雙季早稻生產提供品種支持。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況 試驗地位于安徽廬江縣樂橋鎮瑞生家庭農場,試驗田土壤類型:砂泥田。土壤肥力水平中等,肥力均勻,廬江地區年平均降水量1200mm左右,年平均氣溫約16.5℃,年平均最低氣溫約為2.1℃,年平均最高氣溫出現在7月底8月初,約為29.5℃,年平均日照時數1600h左右。

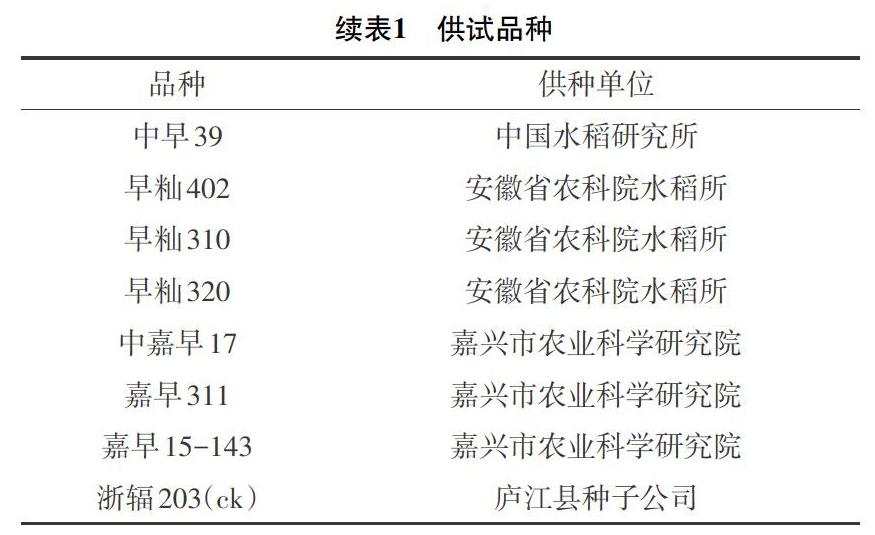

1.2 試驗材料 供試品種為中早25、中早33、中早39、早秈310、早秈320、早秈402、中嘉早17、嘉早311、嘉早15-143、浙輻203(對照品種),品種詳細信息見表1。供試栽插機械為井關PC8-25。供試肥料為常規45%(15-15-15)復合肥、46%尿素和60%氯化鉀。

1.3 試驗設計 試驗采取隨機區組設計,3次重復,小區面積為90m2,每品種作為1個處理,其中浙輻203作為對照品種,采用井關PC8-25型高速插秧機栽插,栽插株行距為11㎝×25㎝,移栽密度為36萬穴/hm2,每穴栽植苗數4.5左右,每個小區之間走道寬設為45㎝左右。各處理除了品種不一致,其余措施保持一致。

1.4 試驗管理 采用機械流水線播種,播種前3d將種子浸泡在藥劑中進行消毒,72h后撈出用熱水淋洗、催芽,當少量種子開始破胸后即可攤晾、煉芽備用。3月22日在育秧大棚內做秧床,23日進行播種,播種量為120g/盤。播種結束后全部在育秧大棚內堆碼整齊,采取增(保)溫暗化方式管理,苗齊后將秧床充分刮平,整齊地擺放好秧盤。秧苗轉綠前秧床內的水保持在滿溝狀態,綠化后將水放干實施旱育秧管理。秧苗進入1葉1心后,對準秧盤土壤灌入敵克松800倍液進行病害預防,進入2葉后,均勻噴15%多效唑可濕性粉劑進行化控,其他管理方式同當地常規育苗。秧苗進入4葉期即可移栽。移栽大田在3月5日進行土壤翻耕,移栽前3d對田面進行耙耖整平處理,確保田間高低差在2㎝以內,移栽前2d施入底肥,之后旋耕,讓肥料與土壤充分混合,整平后沉淀2d左右。

1.5 調查內容及方法 試驗時間為2019年。試驗期間對各品種的生育動態進行調查、統計,比較各品種的全生育期;在水稻成熟期,每處理隨機選取40穴數測定有效穗數,取5穴測定每穗總粒數和結實率;各小區單打單收測定產量,3次重復,最后取平均值[4-5]。

2 結果與分析

2.1 不同品種的生育期差異 通過對各品種生育期考察發現(表2),各早秈稻品種均在3月27日播種,6月12—20日進入始穗期,抽穗時間在6月15—23日,成熟期在7月18—23日,全生育期在113~119d,其中嘉早15-143的全生育期最長,為119d,早秈310最短,為113d,其余品種集中在116~117d。

2.2 不同品種的產量結構及產量差異 通過分析各品種產量及其構成指標(表3),發現各品種有效穗數在363.45萬~415.30萬穗/hm2,其中超過400萬穗/hm2的品種有中早39和嘉早311,嘉早15-143的有效穗數最少,穗總粒數在98.7~123.9粒;超過115粒的品種有中早33、中早39、早秈402、早秈310、嘉早311和浙輻203,早秈320的穗總粒數最少;結實率超過80%的品種有中早39、浙輻203和嘉早311,早秈310的結實率為最低;千粒重超過27g的品種有中早25、中早39和浙輻203,早秈320千粒重最輕;理論產量超過1萬㎏/hm2的品種有中早39、嘉早311和浙輻203,早秈320的理論產量最低;實際產量在4434.00~8539.80㎏/hm2;其中中早25、中早33、中早39和嘉早311分別較對照品種增產2.36%、5.02%、8.94%和3.67%。

3 結論

雙季早稻的秧齡短、緩苗時間比較長,容易受到氣候條件的影響,存在茬口銜接緊張等問題,因此產量高但是生育期稍長的品種無法在早秈稻中得到應用[6-8]。本研究表明,中早25、中早33、中早39和嘉早311全生育期中等偏短,與對照品種相比全生育期相同或差距1d;實際產量都在8000㎏/hm2以上,分別較對照品種增產2.36%、5.02%、8.94%和3.67%;通過對其產量構成指標的分析發現,中早33、中早25、中早39和嘉早311穗總粒數大于114粒,結實率大于75%,千粒重大于25g,穗粒結構較為均衡,中早25、中早33、中早39和嘉早311在本生態區適應性和豐產性較好,適合在廬江縣以及生態區位類似的區域作為毯苗機插早秈稻配套品種。

參考文獻

[1]吳周.廬江縣糧食生產現狀及對策[J].安徽農學通報,2007(07):152,182.

[2]吳小文,徐濟春,張曉紅,等.廬江縣早秈稻品種比較試驗[J].現代農業科技,2013(24):27-29.

[3]周兵.廬江縣早秈稻適宜機插新品種(系)篩選試驗[J].安徽農業科學,2018(3):28-30.

[4]黃建余,陳公賢,高超,等.洞庭湖區雙季稻機插秧品種篩選試驗初報[J].湖南農業科學,2018,397(10):14-20.

[5]沈春曉,黃鋒,施惠國,等.綠肥茬早熟優質機插水稻新品種(系)的引種與篩選[J].上海農業科技,2017(3):20.

[6]陶社亮,張曉紅,吳小文,等.廬江縣單季晚粳稻適宜機插新品種(系)篩選試驗[J].安徽農學通報,2017(7):58-61.

[7]李妍霏.水稻雙季機插秧配套栽培技術研究[D].長沙:湖南農業大學,2015.

[8]朱德峰,陳惠哲,徐一成,等.我國雙季稻生產機械化制約因子與發展對策[J].中國稻米,2013,19(04):1-4.

(責編:張 麗)