腫瘤組織LVD 和D2-40 與早期結直腸癌淋巴結轉移的相關性研究

張偉林

(桂林市中西醫結合醫院,廣西 桂林)

0 引言

結直腸癌的發生發展不僅意味著腫瘤增生增大,累及周圍組織和器官,而且伴隨腫瘤細胞的轉移[1]。淋巴結轉移是結直腸癌常見的轉移途徑[2]。研究結直腸癌周圍淋巴管分布的密度與淋巴結轉移的關系,可為術中淋巴結清掃和根治性手術范圍的確定提供重要的依據[3]。本研究旨在探討腫瘤組織LVD 和D2-40 與早期結直腸癌淋巴結轉移的相關性。

1 資料與方法

1.1 基本資料

收集我院2014 年1 月至2019 年12 月存檔組織石蠟標本,其中直腸癌標本60 例,男患者35 例,女患者25 例,年齡范圍為29-82 歲,平均年齡為(53.55±10.53)歲,腫瘤直徑≤=4.5cm 32例,>4.5cm 28 例;腫瘤位置在高位者11 例,中位者26 例,低位者23 例;高分化腺癌12 例,中分化腺癌28 例,低分化腺癌20 例;累及黏膜、黏膜下層、肌層者15 例,累及漿膜及漿膜外45 例;淋巴轉移者18 例,無轉移42 例;遠處轉移者6 例,無遠處轉移者54 例。另外收集60 例距離腫瘤10cm 的組織,以此作為健康對照組。

1.2 方法

均切片3um,通過免疫組化SP 法檢測D2-40 單克隆抗體表達,標記微淋巴管密度。具體步驟如下:切片,二甲苯脫蠟,梯度乙醇水化,過氧化氫抑制內源性過氧化物酶10 分鐘,PBS 浸洗3 次,每次3 分鐘,滴加D2-40 單克隆抗體,37℃孵育30 分鐘至1 個小時,PBS 浸洗3 次,每次3 分鐘;滴加多聚物酶標記的二抗,37℃孵育30 分鐘至1 個小時,PBS 浸洗3 次,每次3 分鐘;0.05%DBA+0.03%過氧化氫顯色8-15 分鐘,流水沖洗,蘇木素復染,微波藍染;梯度乙醇脫水,二甲苯浸洗固定,樹脂封片,光學顯微鏡下觀察并計數。

1.3 觀察指標

比較兩組標本組織的D2-40 標記LMVD,分析結直腸癌邊緣區和病理特征的關系。D2-40 陽性染色的位置在淋巴管內皮細胞胞膜、細胞質,顯色棕黃色,呈顆粒狀。根據Weidner 方法對LMVD 進行計數。采用200*(0.74mm2)的顯微鏡計數LMVD,每個患者計數3 個區域,取其平均值。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行統計分析,對正態分布的數據進行t 檢驗,對非正態分布的數據進行卡方檢驗,采用平均數±標準差的形式表示數據的分布趨勢,P<0.05 表示數據的比較差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 比較兩組標本組織的D2-40 標記LMVD

根據表1 分析,在腫瘤組織中,微淋巴管分布在腫瘤邊緣和腫瘤中心,分布的位置和形態差異明顯。與對照組對比,結直腸癌組分布的微淋巴管數目LMVD 明顯更多,P<0.05;與腫瘤的中心對比,腫瘤邊緣的微淋巴管數目明顯更多,P<0.05,如表1。

表1 比較兩組標本組織的D2-40 標記LMVD

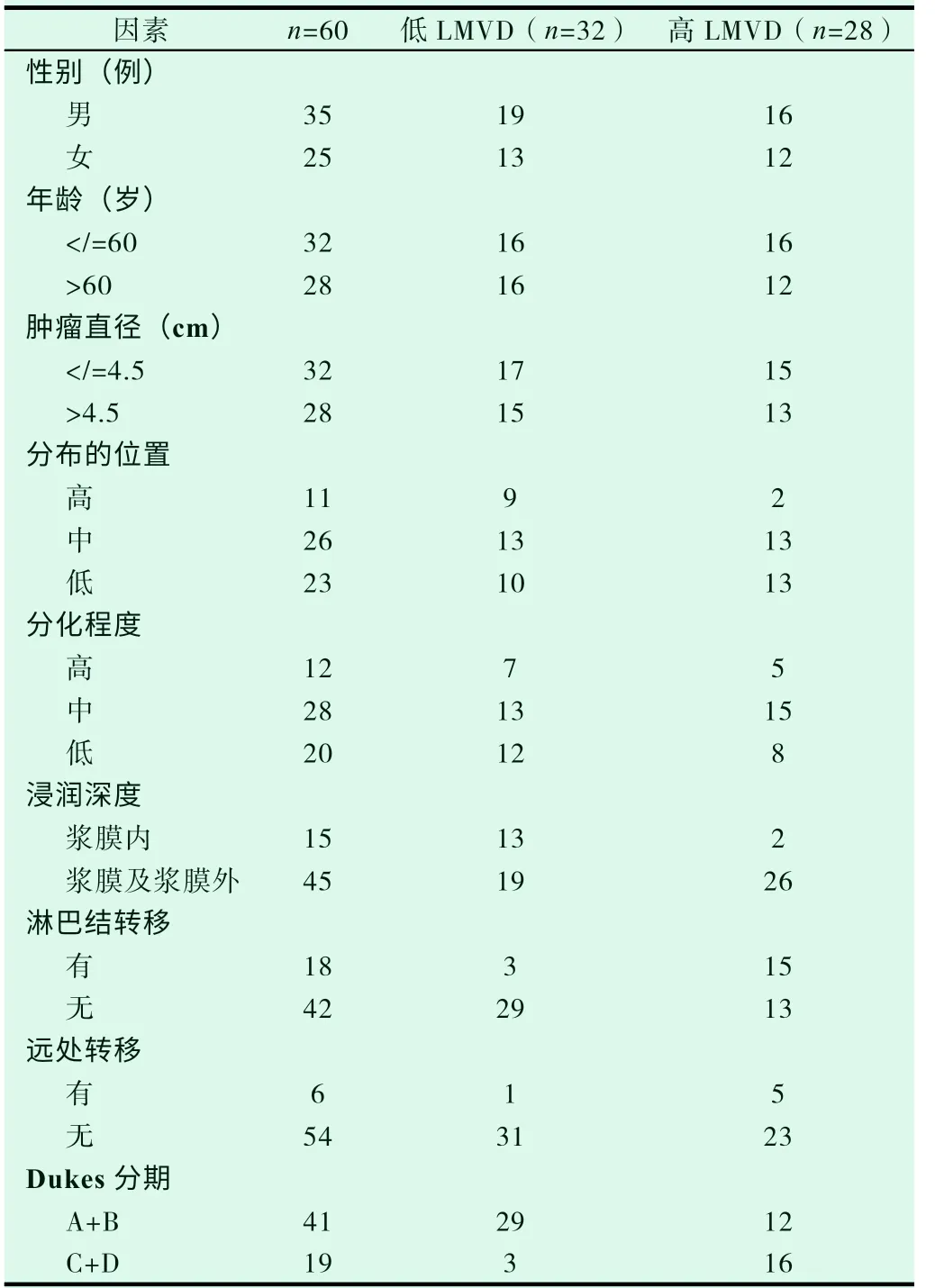

2.2 分析結直腸癌邊緣區和病理特征的關系

根據表2 分析,結直腸癌邊緣區高LMVD 和腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移、遠處轉移、Dukes 分期密切相關。與性別、年齡、腫瘤直徑、分布位置、分化程度無明顯關系,見表2。

表2 分析結直腸癌邊緣區和病理特征的關系

3 討論與結論

腫瘤大小和淋巴結轉移是影響患者預后的重要因素,小于4cm的腫瘤對生存率無明顯影響,但淋巴結的轉移比腫瘤大小更為重要[4]。結直腸癌淋巴結有無轉移直接影響了外科手術治療效果、患者的預后和生存率[5]。據研究[6],在常規病理檢查無淋巴結轉移的II 期患者中,20%死于復發,如果有淋巴結轉移,復發比例將會更高。本研究顯示,在腫瘤組織中,微淋巴管分布在腫瘤邊緣和腫瘤中心,分布的位置和形態差異明顯。與對照組對比,結直腸癌組分布的微淋巴管數目LMVD 明顯更多,P<0.05;與腫瘤的中心對比,腫瘤邊緣的微淋巴管數目明顯更多,P<0.05。結直腸癌邊緣區高LMVD 和腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移、遠處轉移、Dukes 分期密切相關。與性別、年齡、腫瘤直徑、分布位置、分化程度無明顯關系。隨著病變的發展,腫瘤增大,浸潤加深,結直腸癌從B 期到C 期或從C 期轉到D 期,淋巴結的轉移率也隨之增高[7]。腫瘤組織一旦侵及漿膜層,大大增加淋巴結和遠處轉移發生的可能性。本研究表明,腫瘤的分期與淋巴結轉移有關。據研究[8],侵及漿膜層的結直腸癌,發生淋巴結轉移為38%,如加上淋巴管受侵發生淋巴結轉移為66%。

綜上所述,結直腸癌邊緣區高LMVD 和腫瘤淋巴結轉移存在密切的關系,在結直腸癌淋巴結轉移的過程中,淋巴管生成起到重要的推動作用。