武漢的焦慮中,新媒體扮演了什么角色?

何映宇

自新冠肺炎疫情暴發以來,新媒體成為了輿論的主戰場。人們在新媒體上閱讀新聞信息,又在新媒體上制造、傳播著熱議的話題。朋友圈一次次的刷屏,微博上一次次的熱搜,成為大眾關注的焦點。微信、微博、抖音等新媒體傳播速度快、信息散發覆蓋面廣、交互性強等特點,在疫情期間得到了充分的體現。

新媒體在改變著我們的閱讀習慣,也在悄悄改變著我們的行為和心理。

新媒體異軍突起并不是今天才出現的現象。

早在十年前,新浪微博誕生的那一天起,新媒體就開始逐漸掌握了公共空間議程設置和社會動員的主導權。新媒體的主角是社交媒體,這些基于用戶關系的內容生產與交換平臺,成為人們彼此之間用來分享意見、見解、經驗和觀點的工具,制造了人們社交生活中爭相討論的一個又一個熱門話題。

微信出現后,朋友圈成為微博之外又一個重要的社交網絡。在這里轉發、評論微信公眾號及其它網頁文章,成為大眾生活的常態。非新聞從業人員,也可以通過注冊公眾號的方式參與到新聞大戰中來,這就打破了專業人員對新聞制作的壟斷。

只是,由于大部分新媒體從業者并不具備新聞采編資格,新媒體要成為信息傳播的主要媒介,它們還是要依靠傳統媒體的采訪報道,在此基礎上進行加工、分析和評論。在這個意義上說,新媒體成為當下信息傳播的主要媒介,可能更符合實際。

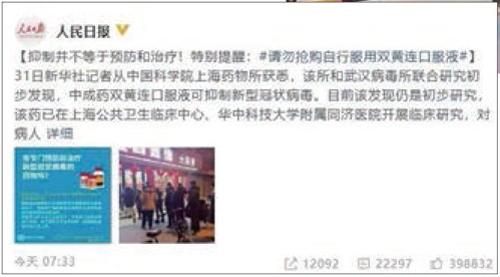

因一則新聞,2 月初,一些市民排隊購買某種藥物。

新媒體——更準確地說是社交媒體——對于受眾來說究竟意味著什么?新媒體的出現主要改變了人們信息獲取的途徑。像今日頭條給用戶推送新聞,就是利用了它所掌握的大數據精準地推送讀者可能感興趣的內容,可以讓受眾減少搜索的時間。很多年輕人現在已經不用瀏覽器來搜索新聞,而是依賴微博和微信來閱讀新聞。

非新聞從業人員,也可以通過注冊公眾號的方式參與到新聞大戰中來,這就打破了專業人員對新聞制作的壟斷。

華東師范大學傳播學院新聞系副教授、華師大——康奈爾比較人文研究中心研究員吳暢暢對記者說:“不管是微博還是微信,它們都建立在‘既定的社交關系基礎之上。‘內生性的微信,以熟人朋友圈為前提;‘外向性的微博,更像一種陌生人關系網絡,它們很容易產生我稱之為新聞的‘病毒式營銷的傳播模式與效果。“病毒式營銷”在我們的印象中常用于綜藝等娛樂性新聞的炒作,但實際上,今年新冠疫情期間信息的傳播,以微博熱點排行的方式呈現在受眾面前,這在前社交媒體時代,是難以想象的。與其說這是新媒體的優勢,毋寧說是社交媒體拓展了新聞傳播的外延,從而改變了信息的傳播方式。”

既是謠言的快車,也是監督的利器

本次新冠肺炎疫情暴發之后,新媒體就已經成為大眾獲取信息的主要工具,從而對人們的行為和心理產生了微妙的影響。

吳暢暢認為,微博發展的早期,它對文本字數進行限制,一條只能發140字,這從根本上改變了傳播與接收信息的方式。顯然,很多事件、很多討論不可能在140字的容量內講述清楚,那么社交媒體(國外臉書或推特)對用戶單次發布文本的字數限制,與“后真相時代”的來臨,存在千絲萬縷的關系。

“后真相時代”強調觀點的傳播,而觀點又如何在短時間內迅速被傳播呢?二元對立、非此即彼或非黑即白的化約主義方式,逐漸代替深入的思考,從而產生社會動員的效果。對于大眾來說,他們需要的或許只是“對或錯”“黑或白”。2009-2012年微博的迅速崛起,很大程度上是靠這樣的方式來完成的。

“微信的問題就更大了,”吳暢暢說,“學術界或媒體界對信息繭房現象很警惕,什么是信息繭房?用心理學術語來說,就是同溫層效應。它是指人們傾向于吸收、了解和獲取與己立場相關的信息和觀點,不相關的我就拒絕,這難道和微信傳播的社會形態基礎沒有關系嗎?所以,在疫情暴發之前,社交媒體已經對受眾的信息選擇、接收和傳播習慣產生潛移默化的影響。疫情暴發后,社交媒體強化并充分顯示出對受眾的巨大心理影響。”

吳暢暢將這一次的疫情與2003年非典時期加以比較。當時信息的傳播通過短信,各種未經證實關于如何預防非典的短消息在我們的手機上傳播。而在古典時代,孔飛力在他的名著《叫魂》中講述了乾隆時期中國華北地區農村謠言的傳播。那時候的謠言傳播就已帶有技術痕跡。那時候,謠言只能通過口口相傳,用了半年多的時間才傳遍華北。

如今,隨著新媒體的崛起,我們看到的,不僅有簡短的消息,還有立場和觀點,生產者和消費者的身份重合形成了產消者(Prosumer)這樣的角色。一定程度上滿足了大眾對信息多樣性的需求,同時也放大了信息傳播的不可控性。

2020年1月27日,國家衛生健康委員召開新聞發布會,官方信息暢通是阻擊謠言最好的措施之一。

吳暢暢說:“人們一定不會去傳播我們不太相信的事情,我們傳播的,一定是心理舒適區的信息。同時,這種傳播的圈層化非常明顯。比如我的父輩關注、傳播的信息和我關注的就有差別,我的學生們、我的朋友們或學者關注傳播的信息又有所不同。這樣會產生一種皮格馬利翁效應。比如今天你的朋友圈被刷屏了,而你以為你關注的就是大家都關注的事。”

新媒體以幾何級數傳播的信息,對大眾的恐慌心理有沒有產生比較大的影響?吳暢暢說:“我沒有經過社會學的調研,沒有一個準確的數據,但如果從直觀上來判定的話,肯定是有比較大的影響的。老百姓為什么會恐慌?其中,謠言的傳播起到了一定的作用。謠言的傳播概率有一個計算公式:信息的不確定性除以報道的公開性和透明度。不確定性越高,公開性和透明度越低,那么謠言的傳播度越高。謠言的傳播度與后二者分別成正比與反比的關系。在這樣的情況下,傳統媒體如果對謠言沒有進行及時有效的澄清,普通老百姓又不必承擔新聞核查的成本,由此老百姓自然而然就會出現不確定感。用信息論的術語來說,就是熵值極高。老百姓的恐慌、擔憂、不確定感自然而然會增強。我認為新媒體起到了催化作用,不僅新媒體能快速傳播信息,而且新媒體形成的云關系,會放大這種不確定感。”

與此同時,新媒體在這個過程中,也起到了重要的輿論監督作用,新媒體開始影響政府部門的決策和行動。吳暢暢說:“這里的新媒體包括兩類:一是自媒體,二是市場化程度比較高的傳統媒體,它們的微信公號及其它新媒體傳播平臺。比如‘發哨人事件,新媒體只是起到了傳播的作用,它的生產,是由傳統媒體來完成的。但是新媒體的傳播會倒逼主流媒體的輿論場,對其產生影響。影響包括社會動員和議程設置。行政機構和管理部門感受到輿論的壓力后,無論出于什么動因,都會對他們的工作做出一定的調整。這一方面是下情上達,另一方面客觀上進行了輿論監督。”

情緒宣泄的出口和匯聚地

“封城”后的武漢充滿焦慮和恐慌。武漢各大醫院發熱門診爆棚,有相當一部分原因,確是民眾恐慌所致。武漢市作為湖北省的省會城市,原本醫療資源并不算差,但面對蜂擁而至的病人,也難以招架。在業界,這有了一個專業名詞:“醫療擠兌”。再多的醫療資源也無濟于事。大環境下醫務人員和病患處于高壓狀態,網絡上熱傳的一些來路不明、真假難辨的文字視頻信息,令人難以招架。

面對鋪天蓋地、蜂擁而來的信息,普通大眾有沒有分辨的能力呢?吳暢暢認為,他們沒有核查信息是否真實的義務:“謠言具有一定的階層性和代際性。不可否認,謠言有被普遍接受的、跨階層的現象,但大多數謠言存在于一個固定的圈層之中。對普通大眾來說,他們沒有核查信息是否真實的義務,責任在新聞媒體。例如疫情期間,以騰訊公司為代表的私營互聯網企業主動承擔了新聞核查的責任,但它們是否能承擔新聞審核的責任,我是存疑的。”

華東師范大學傳播學院新聞系副教授、華師大——康奈爾比較人文研究中心研究員吳暢暢

與此同時,因為疫情的特殊情況,新媒體也成為了情緒宣泄的一個重要出口,一味地“堵”有時候事與愿違,反而造成不良的社會影響。

“這就涉及社會治理的問題,”吳暢暢說,“在這一次新冠肺炎疫情中,新媒體確實成為情緒傳輸與導流的一個重要出口。一月底,武漢和湖北省進行封閉管理,意味著疫情的“緊急狀態”的來臨。嚴格意義上,我們只有在戰時狀態才看得到這樣的狀況。物理空間切斷對普通人的生活造成了極大的影響。憋一周可能還能忍受,長期憋在家里就需要出口,需要情緒管理,而這個出口只能通過新媒體。這使得某些聲音或者觀點會在短時間內更容易激活和放大,也更容易極端化和流瀑化。”

那么,如何來堵和疏?

吳暢暢認為現在的新聞報道需要在宣傳主導權和受眾心理之間達成平衡:“比如李文亮醫生去世的那天晚上,輿情之所以會那么洶涌,是媒體人和知識分子聯合起來造成較為強勢的議程設置的效果。現在的問題是,如何以一種調和式的報道模式,來降低因為熵值過高造成的不確定心理,以及存在的各種質疑和問責的心理。市場化程度比較高的傳統媒體,與傳統黨媒動員式的救災美學的傳播模式,已經有很大區別。比如‘流產護士上前線‘拾荒老人捐錢這樣的報道,在以往,因為體現一種大愛,一種集體主義而看起來比較“正常”。可是為什么這一次,其效果適得其反?新聞報道需要在宣傳主導權和受眾心理之間達成平衡,疫情期間,很多傳統媒體也在努力尋找新的報道模式,但他們對當下的青少年及中產階層(包括媒體人和知識分子)的文化特性、社會心理和情感結構,往往缺乏比較通透的了解。”

與新媒體相比,傳統媒體的短板不僅僅有傳播方式上的問題,更有觀念上的差異。在非常需要新媒體生產公共產品的當下,傳統媒體也要與時俱進,提高公信力和美譽度,以擴大自身的影響力來應對新媒體時代的發展。

“新媒體主要的目標受眾是誰?是大學生、知識分子和中產階層,”吳暢暢說,“他們的人數總體上并不是很多,但是他們能左右議題。任何公共事件發生,他們傾向于問責和質疑。當傳統媒體還在報道各地醫生大愛無疆奔赴疫區的時候,市場化程度較高的傳統媒體與新媒體,更多關注外地醫護人員在當地的醫護資源有沒有得到有效的保障,他們的后勤工作做得怎么樣,體現出來的是人文主義的關懷,或者更準確地說是基于個人層面的人文主義的關懷。這些現象體現出來的社會心理反應,需要新聞生產者加以注意。”