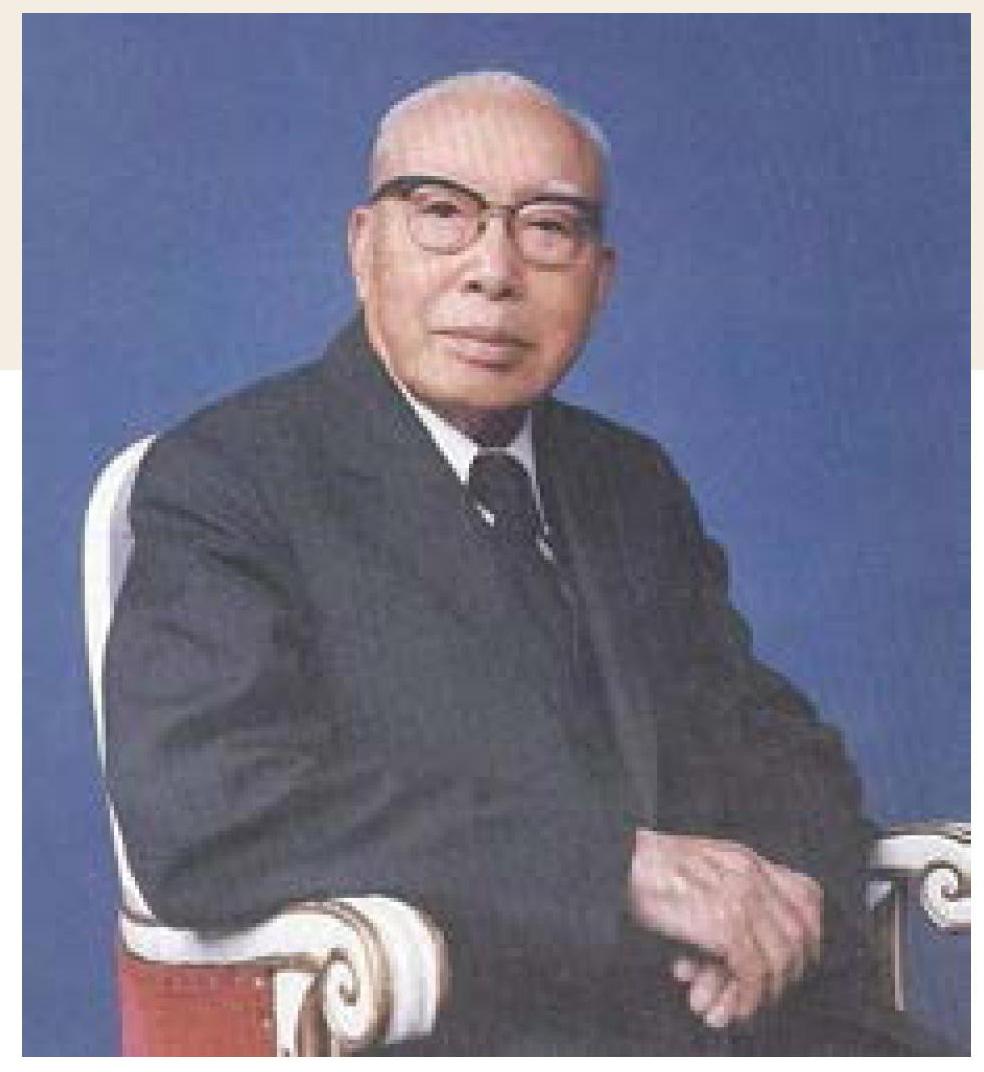

東方奇人陶桂林

王祖遠

承建遠東最高大廈

上海,是中國最大的城市,也是國際性的最大城市之一。而國際飯店則是上海繁華的一個重要標志。上海人以它引以為豪,中外人士至今仍把它視為上海形象的一個象征。

國際飯店的歷史性殊榮,就在于它擁有一個“最”字。上世紀30年代,國際飯店在遠東(含中國、日本、朝鮮、蘇聯太平洋沿岸地區)是樓層最高的一座大樓,上海人形象地稱它為“摩天大樓”。從這個意義上講它在遠東獨領風騷達22年之久;在中國大陸它占了近半個世紀“最高”的光榮位置。因而,在世界建筑舞臺上,不能沒有它的席位。

國際飯店所以能崛起,人們應當感謝當年上海的新華銀行、上海銀行、金城銀行、中南銀行儲蓄會的金融家們。是他們立志要為貧窮落后的舊中國建造一座追趕世界潮流的東方最高大廈,以長4萬萬同胞富國強民的志氣。這4家銀行為建成這座大廈,不惜聚資達100萬兩銀子。這是何等的氣魄!

那么,這座在東方建筑史上具有劃時代意義的大廈,是由誰承建的呢?

歷史記載:是當時中國年輕的建筑家陶桂林!他僅以22個月時間,拿下了這座大廈,其中包括施工困難的兩個冬季和初春的雪天,而且還要包括有時供電不正常的時間。

那是什么速度?借用當代觀念來表述,那是上世紀30年代的“上海速度”。

上了年紀的上海人,或許還記得,19世紀末20世紀初,上海的建筑多是杉木為主的磚木結構瓦房,最高的也只有三層。鋼筋混凝土的建筑技術,還沒有傳到中國。到了19lO年,上海才出現了兩幢4層大樓。其時,美、英、法、日、荷等國的營造洋行,在上海搞設計、施工、承包建筑項目,開始采用鋼筋混凝土建筑技術。

1932年夏天,上海四家銀行儲蓄會要興建24層國際飯店(含地下2層,聳出地面22層)。這樣高難度的大工程,一時間轟動了上海的中西建筑界,彼此展開了一場空前激烈的投標競爭。美商聚豐,英商公和、法商克令、日商三井、荷商康益等十余家洋行,都像7月早晨的魚——浮頭了。他們之間,也是既聯合又競爭,一致認為,這么龐大的現代建筑工程,中國人絕無力承擔,要說在投標中較量一下,那是十余家洋行之間的事。但這批洋行大老板,以勝券穩操自居,私下里頻繁策劃,要好好地抬一抬上海四家銀行的“轎子”(所謂抬轎子,就是若干家營造商私下串通,其中有一家把標價定得很高很高,其它幾家依次壓低至最低限度,中標的一家從總利潤中提出一部分瓜分給參加抬轎子的各家)。荷商康益洋行老板更狡猾,他暗中背著別國洋行,和國際飯店工程設計者——荷蘭人鄔達克勾結,要鄔達克在中國業主面前做手腳,以確保康益中標。

中國人在上海辦的一批老營造廠,什么康金記,余洪記,新蓀記,陸根記等廠的老板,一方面抱團要和洋行對抗,另一方面暗中也抬起轎子來。中國人抬中國人的轎子,也算是一種悲劇,求財心切的靈魂,驅使他們心安理得地充當轎夫的角色。有幾家老營造廠,為在這場角逐中壯大聲勢,他們聯合起來參加投標。

主持這次招標的是錢新之。他是上海金融界的實力人物,—個很精明能干的銀行家。

錢新之審查了所有投標者的標價,不論是洋商,還是“土”商。他更注重審查各投標廠家的資質水準。

審查來審查去,他把注意力集中到了陶桂林的馥記身上。

馥記開業后的頭三年,承建了“儉德儲蓄會”的一幢3層新式大樓和上海寶隆醫院,質量上乘。還承建了徐家匯、靜安寺一帶大批洋人居住的花園洋房,質量特高。陶桂林以質量求信譽,為確保最佳建筑質量,不斷滿足洋人的計劃外要求,竟累賠了3.3萬元。

1926年,陶桂林以很高的信譽,承建了永世留芳的南京中山陵第三期工程。這項舉世矚目的工程于1929年春竣工,質量完全達到設計標準。

1928年,廣州中山紀念堂大工程公開招標,最后中標的也是陶桂林的馥記營造廠。這項工程要求極高,但陶桂林于1929年4月動工,僅以18個月時間便勝利建成,其建筑質量受到專家和社會各界人士的稱贊。

陶桂林還聘有一批造詣很深的高級技術人才,如留英的金福林,留美的嚴自強等。

審查結果,錢新之沒有公開開標,就決定和陶桂林簽訂了合同。

在施工過程中,馥記員工在陶桂林統率下,克服了種種困難:施工場地小,工期短,有關方面的種種刁難不必細說,僅技術問題就不少,如起重機就是個大問題。當時還沒有100米塔式起重機,只有一臺克令車(簡易吊車),只能將建材吊到18米高的5層樓。員工們想出了“矮子爬樓梯”的辦法,就是到了5層樓,再搭架子,將克令車送上去,從5層樓上吊6至10層的建材,以后再以此類推。馥記員工們發揚了不怕難不怕苦的精神,終于建造出當年的遠東第一大廈——國際飯店。

工程全部竣工時,甲方代表、工部局代表、設計師等經過嚴格驗收,一致認為是優質工程。從此,國際飯店的巍巍雄姿名揚天下。

小木匠自學成大才

這位聲名遠震的陶桂林是怎樣一個人呢?原來只不過是一位學徒出身的小木匠。他1893年生于江蘇南通縣呂四鎮(今啟東市),6歲喪母,只讀過三年私塾,因家境清貧輟學。陶桂林12歲跟隨父親到上海投靠叔父,后在一家木作鋪當學徒。16歲時父親去世,他只好邊做工邊侍奉繼母維持家計。陶桂林自小就很勤奮,雖然生活很困難,總是堅持工余學習英文,自修中文。以后受聘于幾家營造廠做看工和翻樣師傅,24歲被美國創辦的建筑公司聘去做監工、看工先生。因此,成為中國最早掌握混凝土建筑技術的“開山祖”之一。

陶桂林早期曾接受美商聚豐建筑公司委托,主持實施完成了該公司承包的兩項工程:一是美國教會在上海建造的“中西女子學校”(主樓為三層);二是士林西報館工程(樓高10層)。他還協助中國人辦的余洪記營造廠完成了上海郵政總局大廈工程。在完成三項新型建筑工程中,年輕的“看工先生”(即工地指揮工程師)陶桂林表現出了非凡的組織、指揮才能。

不久,積累了領導實施建筑工程經驗的陶桂林,懷抱雄心壯志,以積蓄和銀行貸款為資金,創辦了上海馥記營造廠。為什么叫“馥記”呢?陶桂林年幼時的乳名叫“逢馥”,以“馥記”為廠名,是他為不辜負陶氏家族長輩對他的驥待,同時也表達了他對呂四家鄉親人們的眷戀之心。

馥記營造廠開業時僅有幾間平房,資金也不雄厚。但僅12年時間,就承建了上海寶隆醫院、南京中山陵第三期工程和廣州中山紀念堂等工程,信譽甚高。以后上海國際飯店的建成又為陶桂林帶來了遠近聞名的聲譽。

正是這個陶桂林,還創立了中國第一個建筑學術團體——上海建筑協會。該協會是由陶桂林發起,得到了上海建筑界知名人士杜念秋、湯景賢等人的響應,于1930年建立起來的。這是中國最早建立的建筑學術團體。陶桂林以協會名義,還創辦了中國最早的建筑學術刊物《建筑月刊》。創立這個協會的初衷是,順應鋼筋混凝土建筑新技術將取代中國的土木建筑這個大趨勢,促進中國建筑界同仁鉆研西方建筑新技術,并把西方建筑新潮和中國的傳統建筑藝術有機地結合起來,以推進中國建筑業的發展。在第一期《建筑月刊》雜志上,陶桂林發表的論文,主張要發揚東方固有的建筑技術,又要參融西洋建筑學理,以創造一種適應時代要求的建筑形式,反對在建筑業上提倡民族虛無主義。他還反省說,前些時候我們忘了祖宗,一味模仿西方,因而不能創造新的建筑方法。以陶桂林為首的這個建筑學術觀點,在90年代的今天來閱讀,對我們仍有著很多的啟迪。

陶桂林領導的馥記營造廠還承擔了不少工程:

承建上海大新百貨12層大樓(即現在上海第一百貨商店);

30年代中期承建浙贛鐵路的貴溪大橋、南昌大橋:

1934年承建導淮工程,為免除蘇北家鄉水患,他為營造三個船閘工程投入上萬員工,但因甲方沒有提供可靠地質資料,施工拖延竟賠款達30萬之巨。在投入蔣壩第一期工程時,“七·七”事變爆發,工程被迫停了下來。

1937年春,陶桂林揮師西進,在承建潼關黃河大橋時,遇到山洪爆發,損失達20多萬元,這時,陶桂林還堅持說:“事關國防建設,我負債也要完成這座大橋!”可是風云突變,抗戰爆發,大橋工程被迫停工。

不久,陶桂林僅率百余名員工由南京撤往重慶。在大后方又重新積聚建筑力量,先后承建不少公路橋和船閘,還承建了海空洞軍事工程,建造嘉陵新村、嘉陵賓館等。

在那戰爭的年代里,陶桂林為克服戰爭帶來的嚴重困難,重整馥記雄風,不知花費了多少心血!尤其值得稱道的是在中華民族遭到日本帝國主義野蠻侵略的危亡關頭,他號召和組織同行們投入了抗日救亡的偉大斗爭。

1931年“九·一八”事變一爆發,陶桂林義憤填膺地宣布:“從今天起,我們斷絕和淡海洋行及一切日商的來往,所有建筑工程概不使用日商的建材!”為了抵制從日本進口大理石,他發起創辦了石料公司,經營青島嶗山出產的大理石。他的這一行動,深得協會成員的擁護和響應。

次年1月28日,日軍大舉進攻上海,中國軍隊奮起抵抗。陶桂林立即發動協會成員和營造公會的朋友們,募集2萬多個罐頭送往前線。當社會募集的堆積如山的慰勞品送不到前線時,他組織協會成員拿出16部卡車,支援前線,趕運慰勞品。

1937年8月13日,日軍在上海登陸,上海駐軍與日軍展開了殊死戰斗。這時,陶桂林懷著強烈的愛國心,以協會名義一面募集大宗慰勞品支援守軍,一面組織千余名建筑工人開往閘北、廟行、瀏河一帶。為前線趕修戰壕掩體。一些年輕的建筑工人還組織了“敢死隊”,奮不顧身地去最前沿支援守軍作戰。

當江陰黃山守軍急如星火地需要開鑿山洞時,陶桂林便率一支建筑隊伍赴江陰,投入了軍事工程的施工……

“國破家何在?!”陶桂林面對日軍侵占祖國大好河山的局勢,一次又一次地這樣向家人和馥記員工們呼號。

抗戰勝利這一天終于來到了。馥記全體員工狂歡準備東歸之時,陶桂林卻考慮著建筑事業的大計。他讓妻子、兒女先回南京,自己卻經香港飛往歐洲,去考察西方國家現代建筑技術。他先后在英、美、法、加拿大等國考察,逗留有半年之久,1946年春返回南京。正當他想大展宏圖之時。國內戰事使他的理想難以實現。1948年,全家遷往巴西開創馥記分公司。1973年,陶桂林遷居美國,擔任亞洲暨西太平洋營造公會國際聯合會第三屆會長。

1991年金秋季節,陶桂林先生第四子57歲的陶錦碩應南通市政協的邀請,由美國回大陸參加南通市第三屆海外聯誼會。臨行前,他來到老人身邊。

“爹爹,我要回老家南通呂四去,您有啥吩咐?”兒子用一口上海話問老人。

老人默默思忖了一會兒,嘆息說:“我老了。”言下之意,羨慕兒子又一次獲得回國的機會,而自己年至百歲,行動已感不便。稍頃,囑托說:“你途經上海,去國際飯店住一住。”懷念之情,溢于言表。

怎能不懷念呢!承建國際飯店工程,在百歲老人的漫長、坎坷的建筑生平史上,是璀璨奪目的一大篇章。

陶桂林逝世于1992年,享年101歲。我國建筑業名貫中西的一代大師,以不熄的生命之火,為中國現代建筑史點燃了一個時代的光亮,他啟迪著后人;后人不會忘記他。