舒適護理干預對剖宮產術后產婦舒適度的應用效果研究

潘曉紅

(蘇州市第九人民醫院產科,江蘇 蘇州)

0 引言

盡管懷孕、分娩和產后恢復期是正常的生理過程,但它們會導致產婦的身體和精神狀況以及生活方式發生某些變化。許多因素可以影響這些過程,有助于避免對產婦的健康產生任何負面影響,其中一個因素便是所選擇的分娩方式[1]。為了產婦和嬰兒的健康,最好選擇陰道分娩[2]。但是如果陰道分娩對產婦和胎兒來說是危險的,或者是不可能的,剖宮產則是不可避免的方式[3]。剖宮產可能會導致更高的產婦死亡率,更廣泛的醫療干預,更長的住院時間和恢復時間。剖宮產的其他不利影響包括:一段時間內不能輕易移動,并發癥風險增加,母嬰互動和哺乳延遲,較長時間后才能口服營養[4]。這就是為什么在剖宮產術后,通過對產婦和嬰兒的有效保健來提高舒適度是非常重要的。有研究表明,剖宮產術后產婦的舒適度低于陰道分娩的產婦[5]。Karakaplan[6]的研究表明,剖宮產的產婦比陰道分娩的產婦的舒適度更低,舒適護理干預減少了產婦的產后問題和身體不適,提高了她們的舒適度。Pinar等人[7]的研究顯示,隨著產婦在產后期間滿意度的提高,她們的舒適感也受到積極影響。因此,在產后期間,醫院要認真觀察剖宮產產婦,及早診斷并發癥,采用適當的方法解決問題,滿足護理需求[8]。Kolcaba[9]認為,舒適護理干預可以作為醫療環境護理的指導,滿足患者的舒適需求。護理舒適性是指確定病人、家庭或社會的舒適需求,并根據這些需求采取必要的預防措施,評價基本舒適度和治療后舒適度的過程。產褥期對母嬰的護理,應促進母嬰健康恢復,幫助哺乳,促進母嬰結合,加快恢復期,預防并發癥,保證產后舒適,護士在這方面發揮著關鍵作用[10]。本研究旨在探討舒適護理干預對剖宮產術后產婦舒適度的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究采用2018年1月至2019年12月在蘇州市第九人民醫院產科行剖宮產的100例產婦樣本,分為觀察組50例和對照組50例。對兩組產婦根據個人特征(年齡、受教育程度、月收入、懷孕次數、剖宮產經驗、分娩情況)進行評估,并確保各組的分布均勻(P>0.05)。但是,選擇特定概率和同等機會的樣本是不可能的。因此,那些符合研究標準并愿意參與的產婦被選擇使用非概率隨機抽樣。納入標準為:①局部麻醉下剖宮產;②產婦和嬰兒沒有身體殘疾;③識字;④沒有視力或聽力障礙;⑤樂于溝通與合作。研究變量:產婦產后舒適度是因變量,產后護理是自變量。控制變量包括受試者的年齡、受教育程度、月收入、家庭結構、懷孕次數、剖宮產經驗以及對其分娩的評價。在觀察組中,60%的產婦年齡在27~35歲之間,50%中學以上學歷,12%沒有工作,48%收入一般,70%住在市區,26%多次妊娠,56%曾做過剖宮產,44%稱她們的分娩“很好”。在對照組中,54%的產婦年齡在27~35歲之間,54%中學以上學歷,16%沒有工作,50%收入一般,74%住在市區,34%多次妊娠,52%曾做過剖宮產,48%稱分娩“很好”,觀察組和對照組的個人特征之間沒有統計學上的顯著差異(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 護理干預

觀察組根據Kolcaba舒適度理論進行護理干預,旨在通過計劃和實施提高產婦舒適度的護理干預措施,使產婦的生活質量保持在最佳水平。在產婦剖宮產術后3天內,使用“產后監測表”評估觀察組參與者的狀況。考慮到舒適需求出現的“身體生理”、“精神心理”、“社會文化”和“周圍環境”方面,確定了NANDAInternational(國際北美護理診斷協會)批準的護理診斷,然后根據這些護理診斷計劃提供舒適護理干預。共確定了27項護理診斷,15項為身體層面,8項為精神心理層面,2項為社會文化層面,2項為環境層面,已確定的診斷記錄為“已診斷”或“未診斷”。參與者在剖宮產24小時后填寫“個人信息表”,以便能夠準確回答問題。對照組僅行常規護理干預措施,出院前用GCQ量表進行評估。使用“產后監測表”對健康狀況進行評估的觀察組產婦在住院期間(剖宮產后的前3天)根據Kolcaba的舒適度理論接受舒適護理干預,出院前用GCQ量表評估她們的護理結果。

1.3 觀察指標

①個人信息表。由本實驗研究人員設計的這份表格包含了10個關于女性社會人口統計學特征的問題。②產后舒適量表。采用1992年由Kolcaba設計的舒適狀況量表(General Comfort Questi onnaire,GCQ),GCQ評估剖宮產或陰道分娩后產婦的生理、心理和社會文化舒適度。使用4點Likert量表,這個量表包括28個項目。“強烈贊同”(5分)是指最高的舒適度,“強烈反對”(1分)是指最低的舒適度,對帶有否定語句的項應用了反向題。最小得分為28分,最大得分為112分,接近112分的分數表明舒適度很高。

1.4 統計學分析

研究中收集的數據在SPSS 21.0上進行分析,在數據的統計分析中,計數資料采用了χ2分析,以n(%)表示,計量資料采用t檢驗,以±s)表示,以P<0.05為統計學差異有意義。

2 結果

2.1 觀察組和對照組產婦在GCQ 量表中的產后舒適度評分及量表總分的比較

結果表明,觀察組產婦在GCQ量表各維度的平均分均高于對照組,除精神心理方面外(P>0.05),其他各維度的平均得分差異均有統計學意義(P<0.05)。觀察組產婦GCQ量表總分為91.54±5.81,對照組為86.49±6.14,差異有統計學意義(P<0.05),見表 1。

表1 實驗組與對照組平均總分及產后舒適度評分的比較[(±s)分 ]

表1 實驗組與對照組平均總分及產后舒適度評分的比較[(±s)分 ]

組別 身體生理 精神心理 社會文化 量表總分觀察組(n=50)37.65±3.02 29.67±2.75 24.22±1.88 91.54±5.81對照組(n=50)34.57±3.43 28.99±3.15 22.94±1.78 86.49±6.14 t 值 4.7656 1.1499 3.496 4.2243 P 值 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

2.2 觀察組和對照組產婦對環境舒適性的表述比較

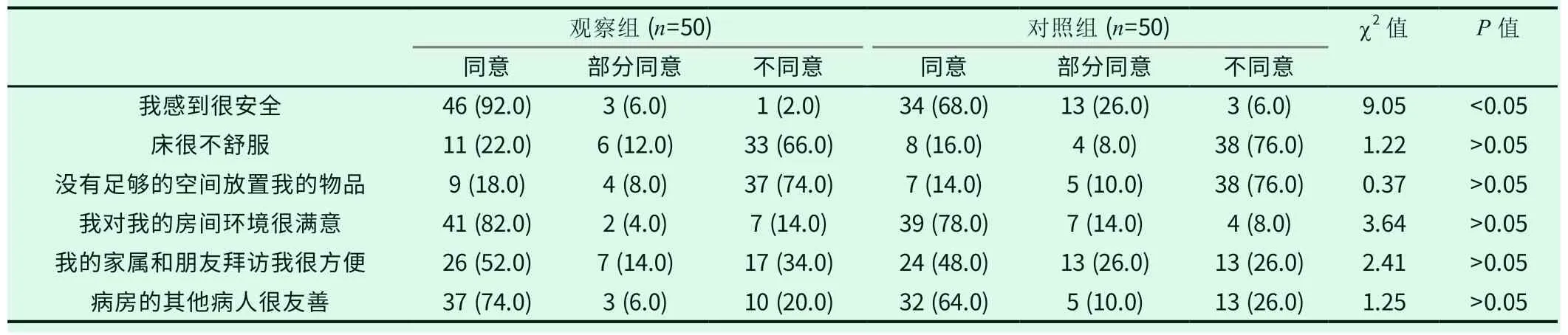

觀察組產婦對“我感到很安全”這一說法的認同率為92%,觀察組與對照組的差異有統計學意義(P<0.05),其余關于環境舒適度的表述兩組產婦無統計學差異(P>0.05),見表2。

3 討論

舒適度理論是由Kolcaba在1994年提出的,Kolcaba分兩個階段研究了舒適性概念的分類結構[11]。第一階段,通過對歷史和當代護理文獻的分析,根據滿足個體舒適需求的程度,將舒適度分為“緩解”、“放松”和“超越”[9]。緩解是指個體在疼痛結束后,由于需求得到滿足而體驗到的一種感覺。例如,如果病人的術后疼痛通過麻醉得到緩解,那么病人就會得到緩解。輕松是指個人有一個舒適和平和的經驗,超越的定義是個體克服問題,并超越挑戰。滿足舒適需求的人可以達到最高的舒適度,即超越[9]。在第二階段,基于整體觀點,Kolcaba將舒適的維度定義為“身體生理的”、“精神心理的”、“社會文化的”和“周圍環境的”[11]。身體舒適度與身體感知有關,生理因素包括休息和放松、對疾病的反應、營養和嗜酸性粒細胞增多以及腸道功能的連續性,所有這些都會影響個體的生理狀態。Kolcaba說,無論它是否能產生刺激,身體上的舒適感都是由個人對疾病的反應造成的。精神上的舒適感包括精神、心理和道德因素。它包括影響個人生活、自尊、自我、性和自我意識的因素。影響社會文化舒適度的因素包括提供信息和指導、提供適合家庭傳統、習慣和宗教信仰的護理、建立人際溝通、規劃患者出院和培訓以及在家中提供護理。環境舒適度包括外部因素、環境條件及其影響。它包括外部環境的質量:光線、噪音、熱量、安全,甚至從窗戶看的風景。降低環境舒適度的因素有:寒冷、噪音、混亂、非常明亮的燈光、汗味、患者缺乏隱私、不受尊重、床不舒服[11]。文獻中有以舒適性理論為指導的研究,Vendlinski和Kolcaba[12]認為,臨終關懷護士對舒適理論的整體運用將提高患者和家庭的舒適水平。Novak和Kolcaba[13]測試了患者及其親屬的臨終舒適度量表。Kolcaba和Wilson[14]認為,護士采用整體方法來研究舒適性理論可減輕因麻醉引起的焦慮及其負面的生理影響。Wilson和Kolcaba[14]強調了舒適性理論在肛周麻醉領域的重要性。Dowd,Kolcaba和Steiner[15]在排尿頻率和尿失禁的病例中使用舒適性理論來改善生活質量。Bortolusso、Boscolo和Zampieron[16]強調了使用相稱理論來護理癌癥患者的重要性。他們的研究表明,舒適與希望之間存在著顯著的關聯性。Kolcaba認為,舒適性理論可以很容易地應用于兒科護理和發展醫院環境,并發現舒適護理干預降低了乳腺癌患者的焦慮,提高了她們適應放療的能力[11]。Zengin[7]確定護理培訓和行為治療在提高舒適度、自我效能感和生活質量方面是有效的。

本研究結果表明,觀察組GCQ量表總分為91.54±5.81,對照組為86.49±6.14,這一差異具有統計學意義(P<0.05),這一發現顯示了以舒適性理論為基礎的護理的有效性,舒適護理干預意味著滿足需求[17]。分娩后的產婦可能會遇到影響其舒適度的問題,尤其是剖宮產的產婦產后舒適度會受到其他問題的負面影響,如疼痛、疲勞和麻醉的不良影響[18],舒適護理干預是保證產婦和新生兒產后健康的重要途徑[19]。Kolcaba[9]表示,基于舒適理論的護理干預可以作為滿足個人舒適需求的指導。Zengin[7]確定護理培訓和行為治療在提高舒適度、自我效能感和生活質量方面是有效的。此外,Vendlinski和Kolcaba[12]指出,通過臨終關懷護士對舒適理論的整體運用,病人及其家庭的舒適度會更高。在這方面,可以得出結論:舒適度隨著需求的滿足而提高,為了使舒適度水平得到提高,護理工作十分重要。這一結論得到了觀察組受試者在GCQ各維度的平均分及總分均高于對照組的支持,這些發現支持了舒適護理干預提高剖宮產產婦產后舒適度的假設。身體的舒適感是由身體的感覺決定的,包括生理因素,如休息和放松、對疾病的反應、營養和體內環境平衡以及腸道功能[14]。眾所周知,剖宮產的婦女主要是身體不適。Pinar[20]的研究表明,產婦存在與身體疾病和疼痛有關的問題,在個人護理方面有困難。觀察組和對照組的身體舒適度平均得分分別為37.65±3.02和34.57±3.43,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組較高的身體舒適度證明了舒適護理干預的效果。心理精神上的舒適感包括心理和精神因素,包括自尊、自我概念、性和自我意識等情感。降低手術患者心理舒適度的因素包括焦慮、懷疑、被診斷為惡性疾病、病情突然變化等[11]。觀察組精神舒適度平均分(29.67±2.75)高于對照組(28.99±3.15),但差異無統計學意義(P>0.05),舒適護理干預提高了觀察組精神心理舒適度平均分。與本研究一樣,Logsdon和KoniakGriffin[21]發現,在經歷生理和心理變化的產后時期提供足夠的護理支持,可以積極影響身心健康。社會文化舒適包括信息和咨詢、根據家庭傳統和宗教信仰提供護理、確保人際溝通、計劃出院和出院培訓以及在家提供護理等因素,觀察組社會文化舒適度平均分為24.22±1.88,對照組為22.94±1.78,差異有統計學意義(P<0.05)。本研究認為,觀察組社會文化舒適度的提高是由于護理、培訓和咨詢計劃與社會文化相適應,并使用有效的溝通技巧。Pinar等人[7]發現陰道分娩和剖宮產的婦女對行為和交流有明確的期望,同一項研究發現,這些期望包括在護理中得到支持、被告知、得到問題的答案、友善的態度和行為、被微笑對待、得到更好的護理和心理上的支持。同樣Kolcaba[9]聲稱,如果護士、其他醫務人員和家庭成員表現出同理心和敏感的行為,社會舒適感會提高。環境舒適度的定義包括外部因素、條件及其影響。它包括外部環境的各個方面,如光線、噪音、熱量、安全性以及從窗戶看到的景色。降低環境舒適度的因素有寒冷、噪音、混亂、非常明亮的燈光、汗味、缺乏隱私和不舒服的床[22]。觀察組女性對“我覺得安全”的認同率為92%,對照組為68%,差異有統計學意義(P<0.05)。這一發現意味著,舒適護理干預使婦女在分娩后感到更安全,給產婦分配足夠的時間并積極進行護理干預是重要的步驟,這會讓產婦感到受到照顧和安全[23]。關于環境舒適性的陳述無顯著性差異(P>0.05),這可能是因為觀察組和對照組都處于相同的環境中,其條件(包括房間、床和清潔度)對兩組都是相同的。

表2 觀察組與對照組在環境舒適度方面的比較n(%)

綜上所述,舒適護理干預提高了身體生理、精神心理和社會文化的舒適維度,以及總的舒適度水平。舒適護理干預是剖宮產產婦的有效模式,通過滿足產后舒適需求,提高了產婦產后舒適水平。