魯迅:中國現代文學藝術上的“突破者”

米冠南

內容摘要:本文從《孔乙己》的文本分析出發,著重分析、闡釋魯迅從事文學創作活動在文學史上的藝術突破意義。本文先以敘事視角、心理現實主義、小說結構三個小角度為切口,運用橫向、縱向對比的研究方法,分別分析、闡述魯迅在使用限制視角以及用間離手法創造審視效果、實現現實主義與現代主義兩種意義上的心理現實主義的融合、對傳統的以情節為中心的敘事結構的打破以及情節因果結構的創新上的成功,從而在微觀層面具體論述魯迅藝術手法實踐的成熟性與獨創性;在此基礎之上進入更宏觀、更深入的層面,一方面指出魯迅在文學史中藝術上獨特的突破意義在于手法運用的成熟性與綜合性相結合,即其“綜合突破”,另一方面繼續深入作為藝術手法成功實踐支撐的深刻思想內涵的突破性與超越性意義,即其“單點突破”,并結合時下文學創作的現象進行闡述,最終綜合地指出魯迅在文學史上的藝術突破意義。

關鍵詞:魯迅 《孔乙己》 敘事視角 心理現實主義 小說結構 現代啟蒙主義

敘事角度方面,對《孔乙己》以及魯迅其他作品的研究非常多,本文主要在陳平原先生《中國小說敘事模式的轉變》一書的基礎上來進行闡釋說明,并且對《論魯迅小說中的間離手法》中的觀點作出了一定回應;心理現實主義方面的相關研究相對其他方面是很少的,張懷久《論心理現實主義小說及其理論》,何雪凝《心理世界的藝術呈現——中國現代心理現實主義小說研究》等對心理現實主義創作手法本身以及在中國現代文學中的運用有了詳細的研究,其中也不乏此視角下對魯迅的研究,但是專門從此角對魯迅進行研究的著述比較少,其中李春林《魯迅與西方心理現實主義文學》對魯迅與心理現實主義大師陀思妥耶夫斯基進行了比較分析,但似在運用心理現實主義手法本身的理論進行作品解讀上還做得不夠,因而本文嘗試從心理現實主義的概念出發來對魯迅的作品進行分析并結合筆者閱讀經驗進行了一定的比較;小說結構上,本文嘗試將王富仁先生在《中國反封建思想革命的一面鏡子》提出的理論與魯迅對情節中心結構的突破聯系起來,闡明筆者自己的看法并作出示意圖;思想方面研究也非常多,本文采納并運用了趙歌東在《啟蒙與革命——魯迅與20世紀中國文學的現代性問題》中的觀念,并進行了一定解讀、說明。

一.翻新敘事角度

《孔乙己》采用限制敘事,從縱向的角度來看,首先是對中國傳統小說全知敘事視角的翻新。限制敘事又稱“視點敘事”、“內焦點敘事”;敘述者知道的和人物一樣多,人物不知道的,敘述者無權敘說;可采用第一人稱也可采用第三人稱。《孔乙己》中敘述者“我”所知孔乙己的故事有限,并且對其故事內容進行了一定主觀猜測,因而作品使用的是限制敘事而非全知敘事或純客觀敘事。五四之前的中國小說基本不采用限制敘事。傳統的中國小說對限制敘事視角的采用是相對稀少的:采用第一人稱敘事的,魏晉六朝以前,幾乎沒有;唐傳奇中開始出現第一人稱敘事小說;明清小說也僅有少量小說采用了第一人稱敘事,明代如《東游記異》,清代如《聊齋志異》中的幾篇故事、自敘體小說《浮生六記》[1]。除了第一人稱敘事的限制敘事,還有繼承史傳筆法、以人物描寫為中心的限制敘事以及為渲染神秘氣氛有意從某角色之角度來敘述的限制敘事,但數量也都不多[2]。與限制敘事的稀缺相伴的是全知敘事的大行其道:中國四大名著無一不主要采用全知敘事,其他的小說也基本采用全知敘事。在全知敘事獨占鰲頭的小說創作傳統下,魯迅在《孔乙己》乃至其他的一些小說篇目如《狂人日記》、《傷逝》、《孤獨者》等的創作中使用了限制敘事,對這種敘事角度自覺的、有一定規模的使用本身就是對全知敘事創作傳統的突破。

其次,橫向來看,魯迅對限制敘事的運用也是對二十世紀早期小說限制敘事實踐的突破。晚清,在梁啟超“小說界革命”的倡導以及西方小說譯介增長的潮流中,限制敘事小說被引介到國內,國內限制敘事實踐也有了新動態。較有名的創作有:吳趼人的長篇章回體小說《二十年目睹之怪現狀》運用第一人稱敘事進行創作,民國初年蘇曼殊被譽為“民國第一部成功之作”的《斷鴻零雁記》也采用了第一人稱敘事。就《二十年目睹之怪現狀》而言,其是一部見聞錄式的小說,即敘述者是故事的配角,所敘述的是別人的故事而非自己的故事,這種敘事方式看似新,實則骨子里仍然沒有突破全知敘事,受述者所接受的敘事仍然是由一個身處故事外的人所講述,一方面容易落入全知敘事的窠臼,另一方面也未得限制敘事的精要:僅僅用敘述者將故事串聯而非通過“趨避”與“鋪敘”追求真實感。在這一點上,《孔乙己》是沒有明顯突破的,《孔乙己》是第一人稱限制敘事與全知敘事的結合,“處在第三人稱小說和第一人稱小說的邊緣上”[3]。但是諸如《狂人日記》《傷逝》《一件小事》之類的作品,敘述者就是在講述自己的故事,這就明顯脫離了中國傳統小說內在的全知敘事。蘇曼殊的《斷鴻零雁記》中,敘述者也是講述自己的故事,那魯迅的對限制敘事的運用在何種意義上區別于蘇曼殊的,在何種意義上突破?魯迅的突破在于間離手法對審視效果的創造。先來看《孔乙己》:有學者認為《孔乙己》的間離恰好在于敘述者對他人故事的敘述及評論,認為這種間離相比于直接運用全知視角更能夠引起審視效果[4]。確實,這其中存在間離與審視效果的創造,但筆者認為未觸及魯迅的突破之處。

二十世紀初,西方限制敘事小說在中國的譯介過程中有一個值得注意的現象,即譯介時將敘述者“我”改稱為作者本人或“某”,比如將《茶花女》中的“我”改譯為“小仲馬”,李提摩太將“我”改成“某”。這種現象[5],從一方面來看,作者是為了免遭讀者將譯者與故事敘述者混同而進行的輿論攻擊,這體現出讀者對限制敘事中第一人稱敘事的理解;另一方面,將“我”改成“小仲馬”則體現著譯者本身將敘述者與作者等同的理解。這種理解體現在作家小說創作上的一種方式就是傾訴式的小說,傾訴作者本人的思想情感,富有抒情性,易調動讀者的感受。《斷鴻零雁記》即屬于此類作品,幾乎是作者的自敘傳,作品中作者與敘述者幾乎沒有距離,也的確給予了讀者“語語從心坎抉出”的閱讀體驗。而出于抒情的目的使用第一人稱敘事在“五四”時期十分顯著,第一人稱敘事給予了作家發揮自我、充分表現個性的機會,但魯迅的作品并非局限于此。《孔乙己》中的伙計很明顯與魯迅本身有較大距離,《狂人日記》、《傷逝》等作品亦然,這種間離體現著作者“把第一人稱敘事者作為一個客觀存在的人物來考察評價”[6]的意圖,而非局限于自我的傾訴,同時也對讀者提出了理性審視敘述者的要求,這一點“跟傳統小說要求讀者接受敘述者權威的解釋大相徑庭”[7]。在通過敘述者與作者的間離創造審視效果上,魯迅在當時有著出眾的駕馭能力,對傳統的敘述者權威提出挑戰,對讀者的理性運用提出要求,彰顯出其“突破者”的姿態,體現出其極高的藝術修養。綜上,魯迅使用限制敘事是對中國傳統敘事視角的翻新,并且在推翻傳統敘述者的權威、創造審視效果上頗有建樹,突出于同時期限于自我感情抒發與自我批判的小說家,因而是傳統敘事視角與限制敘事創作實踐的突破者。

二.實踐心理現實主義

魯迅在《孔乙己》等小說中實踐了心理現實主義手法,是中國現代文學史上心理現實主義手法的實踐先鋒,為之后的心理小說做出了表率。“心理現實主義”這一概念最早見于十九世紀的文學批評。長久以來,批評界因對“現實”的界定不同而存在對此概念的兩種截然不同的解釋:現實主義小說家認為“現實”是實際存在著的客觀生活形態,藝術創造則是“作家以自己的主體意識審視作為客體的現實”[8],于是“心理現實”應有兩層含義,用以處理作家、現實與被表現心靈的關系,一是將客觀現實心靈化,一是將主觀心靈對象化。總的來說,心理現實主義應該是對心靈化客觀現實的現實主義抒寫,是主體與客體的高度融合體。而在現代主義小說家的話語體系中,“現實”一方面指人普遍生活于其中的現實,一方面指作家個體感覺到的現實,即心理的現實,與社會事物與他人的生活相隔絕,而與作者的主觀意志相同。現代主義的心理現實主義就是植根于“現實”的后一含義,于是其任務便是記錄主觀感受與意識的流動[9]。在中國現代文學的研究中,心理現實主義應該主要歸屬于現代主義[10]。而本文在兩種意義上使用心理現實主義這一概念,因為魯迅在這兩種意義上自覺或不自覺實踐了心理現實主義手法,這顯示出魯迅創作實踐的綜合性與重要性。

首先,魯迅的創作實踐了現實主義意義上的心理現實主義。就《孔乙己》來說,魯迅采用第一人稱限制敘事,結合之前對審視效果創造的論述,可知敘述者伙計也可作為審視的對象,是一個可供讀者審視的、獨立的文學形象。采用第一人稱限制敘事,一方面是為了對敘事有所裁剪、保證敘事真實性,同時也是對這個敘述者內心的直觀呈現。雖然敘述的過程中心理活動成分不多,但可以把這整個敘事看作是一次回憶,或退一步講,敘事呈現了敘述者伙計某些時刻的心理活動以及觀念,如“我想,討飯一樣的人,也配考我么”,“又好笑,又不耐煩,懶懶的答他道”,“店內外充滿了快活的空氣”等。這些心理活動和觀念的呈現為揣測其內心深層的精神、思想狀態提供了可能。可以得知,敘述者伙計的形象是一個相對冷靜、但對孔乙己沒有多少憐憫、乃至厭惡他的人。由此,可以說,敘述者伙計也是“封建思想輿論界”[11]的一員,雖沒有表現出直接參與“片言殺人”,然而“對苦人涼薄”是無可爭議的,何況他自身是敘述人,敘述中是否對自己的行為有遮掩亦不得而知。至此可知,敘述者伙計也是魯迅所展示的涼薄社會中的一個個體,一個供解剖的元素、例子,通過這個個體的心理來窺測整個社會對苦人的涼薄。在這種解讀中,現實主義意義上的心理現實主義手法已不言而喻。

其次,魯迅的創作實踐了現代主義意義上的心理現實主義,并實現了兩種心理現實主義的融合。在此跳出《孔乙己》的界限,結合魯迅的其他小說作品進行分析。《狂人日記》創造出一個癡狂者形象,并且通過日記的形式將其心理活動進行呈現。日記所呈現出是的一截截零碎的意識片段,很明顯是對狂人意識活動的直接記錄,是對狂人心理現實的摹寫,體現出現代主義的心理現實主義特征。《傷逝》則通過涓生“沒有真正憑良心說話”的、富有抒情性的內心獨白表現自身的悔恨與強烈的苦痛。《狂人日記》、《傷逝》在第一個層面上體現出的是個體在生命遭際中的浮沉,這一點與西方的心理現實主義創作是很相像的。詹姆斯·喬伊斯《阿拉比》著重寫青春男孩的萌動與失落的復雜心理,匈牙利“西方派”作家薩博·瑪格達的《鹿》表現的是主人公極其繁密駁雜、嫉妒與欲望鉤織著的內心世界,馬洛伊·山多爾《燭燼》表現的是主人公對故事真相的層層解剖、精神的自白與苦痛掙扎,以上幾篇第一人稱限制敘事的西方心理現實主義小說都體現著對個人的哲理性剖析,體現著“內在型”的創作追求,參雜著對時代現實的反映。但是魯迅的作品不同,主觀色彩與鮮明的現實感結合非常緊密,體現著兩種話語體系中的心理現實主義的融合:《狂人日記》中同時飽含對“吃人”歷史與現實的批判并且發出“救救孩子”的呼聲;《傷逝》同時揭露了知識分子個人追求不能不顧整個社會的思想情況與女性解放的必要條件是經濟獨立。魯迅的這種融合在“五四”文學中并不少見,如郁達夫、周全平、倪貽德等人的作品,尤其是在自敘傳小說中。但魯迅確是同時期心理現實主義小說創作中藝術上的嫻熟者,思想上的最深刻者,對之后的“主觀戰斗精神”小說的創作產生了深遠影響。綜上,以魯迅為代表的作家積極實踐心理現實主義手法,推動了中國文學表現手法的現代化,也對西方現代主義的心理現實主義創作進行了突破,在現代主義與現實主義意義上進行了融合,對后世的文學創作起著引導作用。

三.重建小說結構

魯迅在小說敘事結構上突破中國傳統小說以情節為中心的模式,在一些小說篇目中以人物或環境為中心。小說的敘事結構有三要素:情節、人物、環境(氛圍)。中國古代小說在敘事結構上普遍以情節為中心。《三國演義》《水滸傳》《西游記》等古代小說的代表作,雖說都有著高妙的裁剪手法[12],但是基本上都是以情節為中心,由是區別于現當代小說所謂的“橫斷面”敘事。當然這也與小說的篇幅十分有關系,在一般的長篇小說中,情節的作用是不可被忽視的,更何況如《水滸傳》這樣的古典巨著。在二十世紀初“新小說”強調小說與改良社會的關系的潮流中,政治議論和生活哲理介入小說敘事[13],敘事結構中情節的地位有所下降,出現了一批情節單薄而以議論見長的小說。但是“新小說”家最終沒有能夠在否定情節的中心地位后找到一條較為可行的創作道路。到了“五四”時期,敘事結構中情節中心地位的轉移在對西方小說學習中蔚然成風,并且找到了“新小說”家未曾找到的出路:將人物或氛圍放在敘事結構的中心位置。魯迅也突破了情節中心的敘事結構桎梏,在《孔乙己》、《狂人日記》、《示眾》、《故鄉》等作品中對以人物、氛圍為中心的結構進行了成功的實踐。

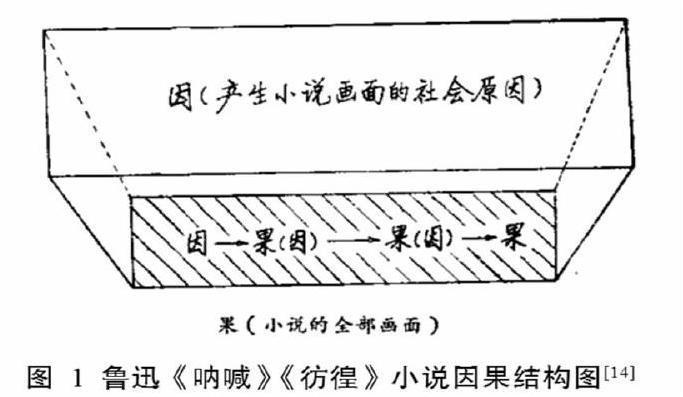

魯迅在小說情節的因果結構上進行了創新,并且這種創新與小說敘事結構的突破相輔相成。魯迅突破傳統的以情節為中心的敘事結構,同時對情節本身進行了創新。深入情節這個要素內部,可以發現在中國傳統的小說創作中,情節是由一個預設的“因”與這個“因”導致的一層層的“果”構成的線性結構,而情節又處于傳統小說的敘事結構中心位置,因而小說所要表達的主題思想也就由這線性的結構呈現出來,情節與主題緊密地結合。魯迅的小說在傳統的線性結構上進行了創新,他將傳統的線性結構這一整體當作一個“果”,由一個潛在的、更加宏大的“因”所控制、導致,呈現出一種臺前幕后的結構。具體如下圖所示:

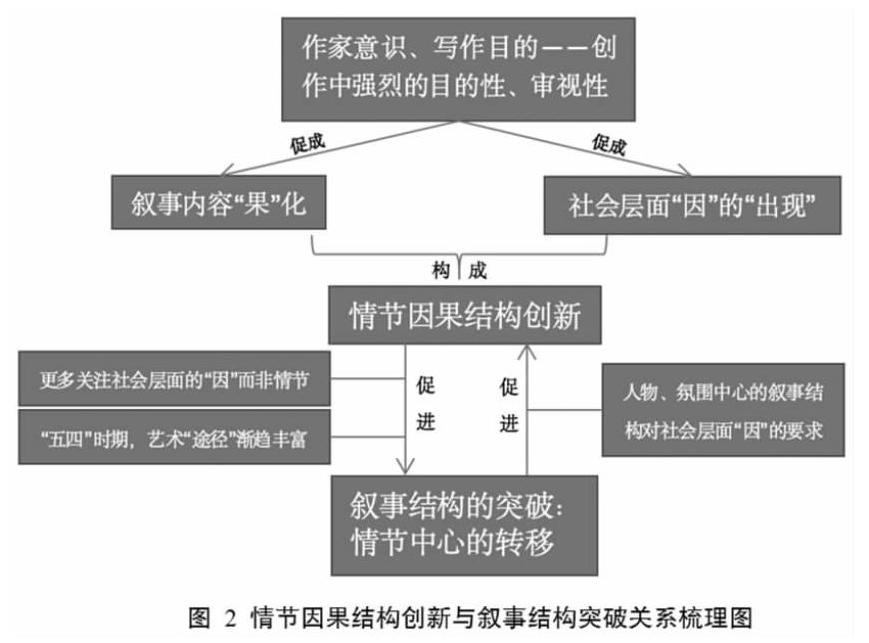

而筆者認為這種因果結構本身具有深厚基礎,與魯迅的作家意識、寫作目的意識緊密相連。魯迅的文學主張是“為人生”的——在文學中批判社會與國民性,寄寓了改造社會與國民性的希望。“五四”時期的中國,光明與黑暗并存,政府的殘暴、社會的愚昧等種種的黑暗都是中國的病癥,魯迅的文學作品具有強烈的審視效果,對所敘述故事有著對病癥的展現式的審視。其寫作強烈的審視性、目的性一方面都指向所敘故事的“果”化,另一方面又都指向對故事背后社會癥結的把握,由是促成了傳統的線性結構被放置于一個更宏觀的“果”的位置以及“幕后”的社會層面的“因”以不可被忽略的方式出現,進而推動了因果結構的創新。同時,既然背后的“因”具有關鍵性的地位,是被描寫、剖析的對象,作家的注意力集中于此,關注的首要內容已非情節,這種考量已經將情節與主題區分開(不同于上述傳統線性結構中情節與主題的緊密結合);再者,藝術表現皆是“因”的表現途徑,而“五四”時期對西方小說的譯介又為途徑的選擇開拓了思路,因而途徑就不僅僅局限于情節。于是因果結構的改變在這種意義上促進了魯迅小說敘事結構的轉變。從另一個角度講,在傳統的創作中處于敘事結構中心的情節讓位于人物與氛圍,為“幕后”的“因”的出現提供了動因。以人物或環境為敘事結構的中心,需要深刻的背景作為支撐,否則不符合魯迅的作家意識。對深刻背景的需求促成了幕后“因”的出現。由此,筆者認為,魯迅小說敘事結構的突破與小說情節因果結構的創新之間是一種相輔相成的關系。可參見下圖。

當然,魯迅在小說結構上的創新不止于上述。小說結構的內涵本身是豐盈的,從修辭學的方面來講,魯迅的小說作品還有“智情雙結構”、“思想作為敘述的中心”、復調等結構。魯迅對復調結構的運用在中國是比較早的,而類似“智情雙結構”這樣的結構則是富有魯迅個人特色的結構方式,與魯迅個人的作家意識與寫作意識緊密相連。限于篇幅,此處不過多展開敘述。

四.何以“突破”——“綜合”與“單點”

魯迅在現代文學史上的意義是多方面的,他不僅在藝術上成功并且高水平地實踐了西方先進的藝術手法,為中國文學創作提供了優秀的范例,推動了中國文學的現代化,還在思想上針砭時弊,切中要害地指出中國國民性的沉疴,冷靜清楚地認識到中國大方向上的革命道路。本文旨在探尋魯迅藝術上的貢獻,不代表忽視魯迅在中國現代文學史上的思想價值;相反,要分析、闡釋魯迅的藝術價值,必定離不開結合其思想價值進行思考,遵從這樣的研究范式更有利于避免陷入偏狹,也更有利于對魯迅的文學史價值進行更加全面的分析與闡釋。

(一)“綜合突破”

魯迅在中國現代文學藝術上的重要突破之一是對西方先進藝術手法的成熟而綜合的實踐。在前一部分中,文章立足《孔乙己》,剖析了魯迅在敘事角度方面對中國傳統敘事模式的突破以及與同時期作家相比的優秀之處;在心理現實主義手法的實踐方面對現實主義與現代主義高于同時期大多數作家的調和;在小說結構方面的敘述結構轉變以及具有個人特色的情節因果結構創新,通過具體的分析闡明了魯迅對這些藝術手法的成功、高水平實踐。而論述的結構本身就呈現出了魯迅在藝術手法使用上的多樣性、綜合性,且這種多樣性、綜合性往往是體現在短短的一篇小說之中而非通過不同的篇目呈現出來。對藝術手法的綜合實踐者在五四時期亦不匱乏,而總的來說,魯迅勝之運用更加駁雜、更加成熟。所以,魯迅在中國現代文學藝術方面的重要意義,既是綜合的、又是成熟的,缺一者就無法看到魯迅的獨特意義。這是所謂的“綜合的突破”,其中“突破”蘊含著“成熟”之義,否則就不成其為突破。

(二)“單點突破”

魯迅在中國現代文學史上的另一重要突破是思想上的。可以說,魯迅在藝術上的成功以其思想為支撐,不能斷然將二者割裂,思想的填充方使藝術手法變成“有意味的形式”,恰恰是思想的深刻性構成了魯迅在藝術上得以突破的“單點”。而魯迅思想上的重要意義主要有兩方面,一是作為“人學”以及“改造中國人之學”對人的靈魂開掘之深,一是作為“改造中國社會之學”對中國社會問題開掘之深[15]。《孔乙己》顯著地體現著前者。據魯迅自己而言,《孔乙己》的主旨是“為了揭示社會對于處在苦境的人的涼薄”,這從其作品中展現的孔乙己在時代的變革中無路可走、周圍的人對孔乙己作為一個獨立的人的冷漠可以看出。繼而可以說,《孔乙己》關注的是社會對個體的淡漠與個體的處境,關注的是“人的危機”與“做人資格”的問題。由此可以很顯著地看出,魯迅突破了以國家和民族為指向的近代啟蒙主義而跨入了以人的解放為目標的現代啟蒙主義[16],實現個體的解放,在個體層面提倡改造國民性。“人學”方面的國民性改造又與“中國社會改造之學”方面的社會革命思想相聯結。辛亥革命后,魯迅沉思辛亥革命的得失,對激進的政治不再抱有幻想而認定思想改革為中國改革的根本出路。這種獨立且深邃的思考成為了《孔乙己》的思想底色。魯迅對“改造中國社會之學”與“改造中國人之學”開掘之深,觸及到中國文化與人心的根源處,具有源泉性,因而這種思想具有了超越性,既面向現實又面向未來——今人的文學創作在社會批判上依然能夠在魯迅的思想中汲取營養:習近平總書記在二零一四年的文藝工作座談會上所說的“倡導說真話、講道理”所針對的文學創作缺少批評精神的現象是否與魯迅指出的國民性病根“瞞”與“騙”有關?當代部分文學創作對人民群眾和現實生活的疏離以及成為市場的奴隸的現象又是否與其所指出的中國社會病根——缺乏“誠”與“愛”有關?可見,魯迅的文學創作在思想性這一單點上不僅僅突破了同時代的文學界,更突破了時間,其思想與作品具有超越時代的力量,可以作為當今以及未來文學創作承擔社會責任的模范。綜上所述,魯迅綜合而成熟的藝術手法實踐是對二十世紀二十年代文學創作藝術性的“綜合突破”,而其作品蘊藉深刻的思想內涵是對當時文學界創作的思想性以及時代本身的“單點突破”。

參考文獻

[1]陳平原.中國小說敘事模式的轉變.北京:北京大學出版社,2003.

[2]王富仁.中國反封建思想革命的一面鏡子:《吶喊》《彷徨》綜論.北京:北京師范大學出版社,1996.

[3]曹禧修.魯迅小說詩學結構引論.北京:中國社會科學出版社,2010.

[4]吳士余.中國古典小說的文學敘事.上海:上海古籍出版社,2007.

[5]趙歌東.啟蒙與革命——魯迅與20世紀中國文學的現代性問題.北京:中國社會科學出版社,2011.

[6]李新宇.魯迅的選擇.河南:河南人民出版社,2003.

[7]嚴家炎.復調小說:魯迅的突出貢獻.《中國現代文學研究叢刊》30年精編:作家作品研究卷(下).上海:復旦大學出版社,2009.

[8]王富仁.魯迅小說的敘事藝術.中國現代文學研究叢刊,2000,第3期.

[9]閆莉莉.論魯迅小說中的間離手法.揚州教育學院學報,2016,第34卷第2期.

[10]楊婷.第一人稱敘述視角在中國古代小說中的演進.信陽師范學院碩士學位論文,2015.

[11]何雪凝.心理世界的藝術呈現——中國現代心理現實主義小說研究.山東師范大學博士學位論文,2018.

[12]張懷久.論心理現實主義小說及其理論.上海社會科學院學術季刊,1991,第2期.

[13]李春林.魯迅與西方心理現實主義文學.學術探索,2000,第1期.

[14]錢理群.魯迅的當代意義與超越性價值.濟南大學學報(社會科學版).2016,第26卷第3期.

注 釋

[1]楊婷.第一人稱敘述視角在中國古代小說中的演進.信陽師范學院碩士學位論文,2015.

[2]陳平原.中國小說敘事模式的轉變.北京:北京大學出版社,2003.

[3]王富仁.魯迅小說的敘事藝術.中國現代文學研究叢刊,2000,第3期.

[4]閆莉莉.論魯迅小說中的間離手法.揚州教育學院學報,2016,第34卷第2期.

[5]陳平原.中國小說敘事模式的轉變.北京:北京大學出版社,2003.

[6]陳平原.中國小說敘事模式的轉變.北京:北京大學出版社,2003.

[7]陳平原.中國小說敘事模式的轉變.北京:北京大學出版社,2003.

[8]張懷久.論心理現實主義小說及其理論.上海社會科學院學術季刊,1991,第2期.

[9]張懷久.論心理現實主義小說及其理論.上海社會科學院學術季刊,1991,第2期.

[10]何雪凝.心理世界的藝術呈現——中國現代心理現實主義小說研究.山東師范大學博士學位論文,2018.

[11]王富仁.中國反封建思想革命的一面鏡子:《吶喊》《彷徨》綜論.北京:北京師范大學出版社,1996.

[12]吳士余.中國古典小說的文學敘事.上海:上海古籍出版社,2007.

[13]陳平原.中國小說敘事模式的轉變.北京:北京大學出版社,2003.

[14]王富仁.中國反封建思想革命的一面鏡子:《吶喊》《彷徨》綜論.北京:北京師范大學出版社,1996.

[15]錢理群.魯迅的當代意義與超越性價值.濟南大學學報(社會科學版).2016,第26卷第3期.

[16]趙歌東.啟蒙與革命——魯迅與20世紀中國文學的現代性問題.北京:中國社會科學出版社,2011.

(作者單位:北京師范大學文學院)

- 文學教育·中旬版的其它文章

- 《詩經》中的日月山河

- 那年花開

- 月下談愛

- 山趣

- 采采的大碗

- 第一次靜下心來讀一篇小說