“云探視”在新冠肺炎疫情期間ICU探視管理中的應用

張建鳳,陳建勤,張 芳,周劍英,戴珍娟

(上海市松江區中心醫院,上海 201600)

新型冠狀病毒肺炎是可通過人與人之間傳播的新發傳染病,具有傳染性強、傳播速度快、影響范圍大等特點,人群普遍易感[1]。ICU是危重患者搶救的重要場所,而ICU探視制度將直接影響疫情期醫院危重患者的防控[2]。因此,制訂科學有效的ICU探視制度對于嚴格落實醫療機構感染防控措施、最大限度降低感染風險至關重要。在ICU探視方法上,本院一直采用每日14∶30—15∶00時段限時集中探視模式。此探視模式存在單位時間內ICU人群聚集、秩序維系困難等問題。在疫情期間,更有增加因探視而發生傳染風險的可能,不符合新冠肺炎疫情的防控要求。本院有ICU病房2間,床位44張,護士75名,為了有效應對新冠肺炎疫情,并保證疫情期間ICU探視工作的安全進行,我院采取了“云探視”的探視方法,并取得了較好效果。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象選取2020年2月1日—3月1日收治于上海市松江區中心醫院ICU的患者82例。納入標準:患者在ICU入住時間超過24 h者。排除標準:患者意識不清、無溝通能力。以2020年2月16日—3月1日收治的37例患者為觀察組,以2020年2月1日—15日收治的45例患者為對照組。觀察組中,男21例,女16 例;年齡(31~78)歲,平均年齡(45 ± 1.23)歲;ICU 平均入住時間(5±0.37)d。對照組中,男29例,女16例;年齡(25~82)歲,平均年齡(43 ± 1.52)歲;ICU 平均入住時間(4±0.25)d。按照每位患者抽取1~2名家屬的方式共調查患者家屬113名。患者家屬納入標準:①熟練使用智能手機微信功能;②知情同意,并自愿參加本研究。排除標準:溝通障礙及不愿配合者。觀察組家屬61名,其中男37名,女24名;年齡25~45歲,平均年齡(30±1.32)歲。對照組家屬52名,其中男36名,女16名;年齡27~48歲,平均年齡(32±1.25)歲。兩組患者及家屬的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組實施常規探視流程。醫院在進入ICU病房的門口區域設立了家屬等候區,供家屬穿隔離衣、洗手和等待。每日14∶30—15∶00為ICU探視時間。探視前護士為患者做好各項準備工作,包括體位、基礎護理等,保持患者良好形象。保安將家屬按順序引導進入等候區,并發放床位探視卡及維持秩序。在探視規定的30 min內,允許每例患者輪換2~3名家屬進入ICU探視。探視結束后,對等候區進行常規紫外線空氣消毒。

1.2.2 觀察組實施“云探視”模式,即醫護人員每日在規定的探視時間對患者在ICU的情況進行線上 “直播”,并實時與家屬互動。具體方法如下。①前期準備。先申請科室專用微信號,確保凡入住監護室的患者家屬均添加科室微信。之后由護士長負責用科室工作手機組建微信交流群,每張床位組建一個微信群,共建群40個。每個微信群的成員包括:患者、家屬、護士長、責任護士、管床醫師(包括一線、二線、三線醫師)。②“云探視”模式的實施。每日 13∶00—13∶45由責任護士對各自負責的患者進行視頻拍攝,拍攝時間不超過5 min,拍攝內容以體現患者目前的病情狀態為主,可鼓勵能進行語言交流的患者用簡短的語言表述,視頻的后半部分由患者的床位醫師對該患者目前的病情作簡要介紹。線上探視時間為每日14∶00—15∶00。護士按時在群內上傳錄制好的視頻,家屬可通過觀看視頻,了解患者當日的病情情況。之后,家屬、醫師、護士三方就患者的情況進行線上溝通交流,醫師對家屬的疑問進行互動解答,護士對患者護理中出現的問題、之后的護理重點、生活所需及診療護理計劃等進行總結分析。在探視過程中,護士可視情況安排患者與其家屬進行現場微信視頻。待患者轉出ICU后,由責任護士負責撤群,并及時更新群內患者及家屬的信息。

1.3 評價指標

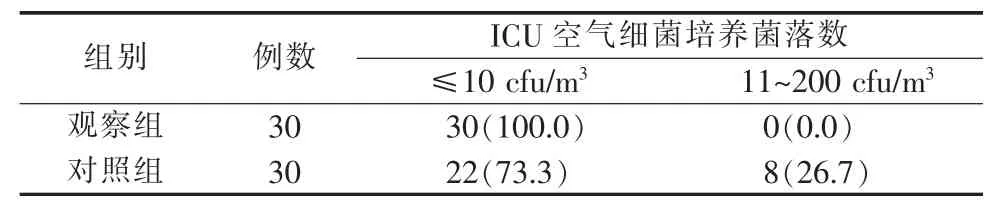

1.3.1 ICU病房空氣細菌培養合格率分別于 “云探視”模式實施前后對ICU病房空氣進行取樣。由ICU病房感控護士和床位護士連續3 d于15∶00—15∶30對10間ICU病房分別進行空氣細菌培養采樣,并統計比較10間病房的細菌培養菌落總數。采樣期間,對照組新收治患者7例,轉出8例,3 d平均住院患者 (2±0.33)例;觀察組新收治患者6例,轉出7例,3 d平均住院患者2例;兩組比較,差異無統計學意義。根據國家衛生部管理委員會通過并修訂的 《消毒管理辦法》,ICU空氣細菌培養,菌落數≤200 cfu/m3為合格,>200 cfu/m3為不合格[3]。

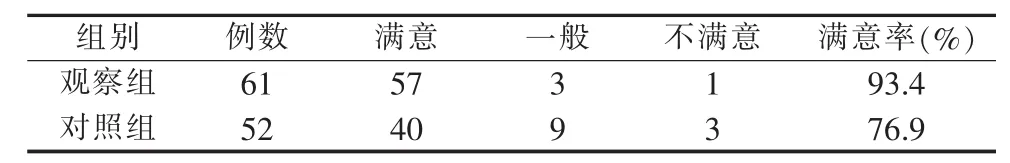

1.3.2 患者家屬滿意度采用本院護理部統一編制的“患者家屬滿意度調查表”,于患者轉出ICU時,由責任護士征得患者家屬同意后,發放調查問卷。問卷當場收回并檢查問卷填寫的完整性。調查內容包括,醫護服務態度、探視成效、家屬需求滿足、焦慮自評4個維度。每個維度包含3個條目,共12個條目,其中第1~10個條目各賦值8分,共80分,第11、12條目各賦值10分,共20分,滿分100分。共發放問卷113份,回收有效問卷113份,有效回收率100%。根據患者家屬滿意度的總分,將其分為滿意(90~100 分)、一般(70~89分)和不滿意(≤69分)。

1.4 統計學方法采用SPSS 12.0軟件對數據進行分析。計數資料采用例數、構成比表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 “云探視”模式實施前后ICU空氣細菌培養結果比較“云探視”模式實施前后,分別連續3 d對10間ICU病房進行空氣取樣,兩組分別采取標本10個,各組共采樣30個。結果顯示,兩組空氣細菌培養結果均為合格(菌落數≤200 cfu/m3)。但比較菌落數≤10 cfu/m3的房間數可見,觀察組優于對照組,見表1。

表1 “云探視”模式實施前后ICU空氣細菌培養結果比較[間,n(%)]

2.2 “云探視”模式實施前后ICU患者家屬滿意度結果比較兩組患者家屬滿意度調查結果詳見表2。

表2“云探視”模式實施前后ICU患者家屬滿意度結果比較(n=113)

3 討論

3.1 “云探視”模式在新冠肺炎疫情期間的優勢ICU患者病情危重、抵抗力低,自我保護能力下降。家屬在探視患者時,對預防醫院感染的意識相對薄弱,存在探視制度執行力不嚴格、隔離衣穿戴不符合規范等問題,容易導致醫院感染風險增加[4]。 新冠肺炎主要通過呼吸道飛沫和接觸傳播,且人群普遍易感[5]。目前國外ICU已廣泛開展視頻探視的管理模式,家屬通過手機或計算機登陸醫院網頁就可清晰看到患者的現狀[6]。而多數家屬對視頻探視結果表示支持,肯定了這一工作策略的有效性[7]。“云探視”利用信息化手段,有效避免了ICU家屬的聚集現象,且有利于嚴格落實《醫療機構內新型冠狀病毒感染預防與控制技術指南》要求,可最大限度降低感染暴發的風險。該探視模式通過微信平臺,家屬可定時線上探視及時了解患者病情及所需,不僅有效減少了ICU人員的流動,也避免了家屬因往返醫院在途中可能遇到的風險。更大程度上解決了疫情期間的探視困擾,成為特殊時期醫院探視的新舉措。

3.2 “云探視”模式在ICU病房中的應用效果

3.2.1 有利于減少ICU病房空氣污染實施 “云探視”模式前,本院采用集中時段探視制度,即某一時段,按照一定的順序安排家屬在相應的等候區集中,且允許半小時內家屬輪換進入。這種探視制度不符合疫情控制期醫院陪護管理原則,且增加了醫院交叉感染的風險。研究結果雖顯示“云探視”前后ICU空氣細菌監測指標均符合院感要求,但按照兩組ICU空氣菌落數≤10 cfu/m3的房間數比較結果顯示,觀察組連續3 d 10間ICU病房空氣培養細菌菌落數≤10 cfu/m3的病房有30間,而對照組僅22間,且細菌菌落數11~200 cfu/m3對照組病房有8間,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。制定探視制度時需結合我國國情,尋求管理與人性相結合的一種方式[8],“云探視”利用無線探視方法避免了ICU探視人員聚集,減少了院內交叉感染的風險,有利于確保疫情期間病房管理安全。

3.2.2 有利于提高患者家屬滿意度近年來,隨著微信的普及,微信探視在ICU探視管理中的應用取得較好效果[9]。ICU屬于封閉式管理的醫療護理單元,且收治的患者病情均較重,家屬對患者的關心和擔心更為突出。疫情期間,如何利用現有資源,迅速、高效地搭建“云探視”平臺,并達到較好的探視效果便成了當務之急。由表2可見,觀察組家屬對“云探視”滿意度較高,僅有1名家屬反應微信視頻達不到親眼看到的效果,所以感到不滿意,另有2名家屬認為手機微信視頻清晰度不高,所以表示效果一般,其他家屬都認為可以在家里進行視頻探視比較方便,可以接受這樣的探視方式。在“云探視”過程中,錄制患者視頻、醫師對患者病情的描述及對家屬疑問的耐心解答等措施,均能更好地滿足家屬的需求,并達到人文關懷的目的。與此同時,“云探視”的方式在一定程度上對醫護人員主動服務意識的提升也起到了很大的促進作用,使醫、護、患三方心系一處[10],達到醫院和家屬互贏,并符合傳染病疫情期的探視需求。