大采高綜采工作面煤壁破壞影響因素數值模擬分析

殷瑞斌,康天合,李 超,汪李龍

(太原理工大學 原位改性采礦教育部重點實驗室,山西 太原 030024)

大采高綜采是開采厚煤層(厚度≥3.5 m)的一種高產高效方法[1],已在我國得到了廣泛的研究與應用,但隨著煤層埋深、采高和工作面長度的不斷增大,大采高綜采工作面煤壁片幫問題日益突出,對開采人員和設備帶來巨大安全隱患,在一定程度上影響了大采高綜采效益的發揮。因此,對煤壁片幫的影響因素進行研究,具有重要的理論和現實意義。工作面煤壁片幫是煤壁受力發生破壞及其破壞進一步演化引起的,煤壁的破壞程度受地質條件與開采技術條件等因素的影響。工程實踐和已有的研究成果表明,煤層埋深越大,工作面煤壁承受的頂板壓力就越大,支承壓力的峰值和作用范圍就越大,煤壁就越容易發生破壞形成片幫[2];采高增大會增加工作面煤壁的自由空間和支承壓力,降低其穩定性,從而增大煤壁發生破壞形成片幫的幾率[3-4];工作面長度增加同樣會增加煤壁的不穩定性[5-6];提高液壓支架的初撐力或工作阻力,可緩解煤壁承受的壓力,提高其穩定性[7-11]。綜合上述研究,以紅慶河煤礦3-1 煤層賦存條件為背景,采用正交試驗法,運用FLAC3D數值軟件進行模擬,基于Drucker-Prager 準則計算工作面煤壁的破壞系數,綜合研究埋深、采高、工作面長度、液壓支架初撐力和支架合力作用點到煤壁距離5 個因素對工作面煤壁破壞的影響規律。

1 煤層賦存條件

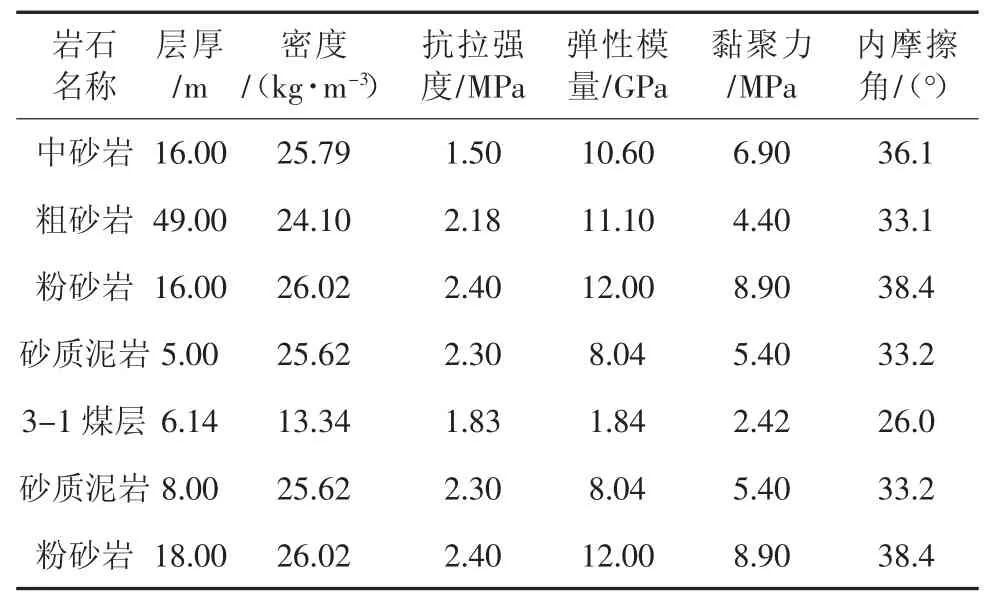

紅慶河煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內,3-1 煤層是井田內發育最好的煤層,全井田賦存,賦存深度為 283.5~861.9 m,平均 718.6 m。煤層可采厚度 4.32~8.45 m,平均厚度 6.14 m。煤層傾角近水平,結構簡單。3-1 煤層及其頂底板巖層物理力學特性的測定結果見表1。

表1 3-1 煤層及其頂底板巖層物理力學參數Table 1 Physical and mechanical parameters of 3-1 coal seam and its roof and floor strata

2 煤壁破壞系數計算方法

在工作面推進的過程中,煤壁的原始三向應力平衡狀態被破壞,轉為雙向或單向應力狀態,相應的煤壁及其前方煤體的應力會進行重新分布。當工作面煤壁承受的應力超過其承載能力時,就會發生剪切與拉伸屈服破壞,煤體向采空區一側移動,甚至發生片幫。因此,工作面煤壁及其前方煤體發生屈服破壞和破壞程度是形成片幫的前提條件。為此基于Drucker-Prager 準則來計算煤壁的破壞程度。

Drucker-Prager 準則是在Mises 準則和Coulomb-Mohr 準則的基礎上進一步發展而得的,該準則考慮了中間主應力的作用,可更為精確地計算材料的屈服破壞特征[12]。根據Drucker-Prager 準則定義煤體單元的破壞系數Z[13]為:

式中:I1為第一應力不變量,I1=σx+σy+σz;J2為應力偏量第二應力不變量,為僅與煤的內摩擦角 φ 和黏聚力 c 有關的常數;σx、σy、σz為 x、y、z 方向 的拉 應力;τxy、τyz、τzx為 xy、yz、zx 方向的剪應力。

當Z>0 時,煤體單元發生屈服破壞,且Z 值越大,破壞程度越高。

工作面煤壁片幫是煤壁發生大面積破壞聚集的結果,在煤壁前方一定區域內煤體單元的破壞系數和破壞面積越大,相應的煤壁破壞程度就越高,形成片幫的可能性就越大,所以取該區域內的全部單元作為分析對象。由于不同煤體單元的破壞系數及面積不同,用加權平均值來綜合評價工作面煤壁的破壞程度,即:

式中:Y 為煤壁破壞系數;Zi為第i 個單元的破壞系數;Ai為第 i 個破壞單元的面積,m2;n 為破壞單元總數。

3 數值模擬

3.1 模擬方案

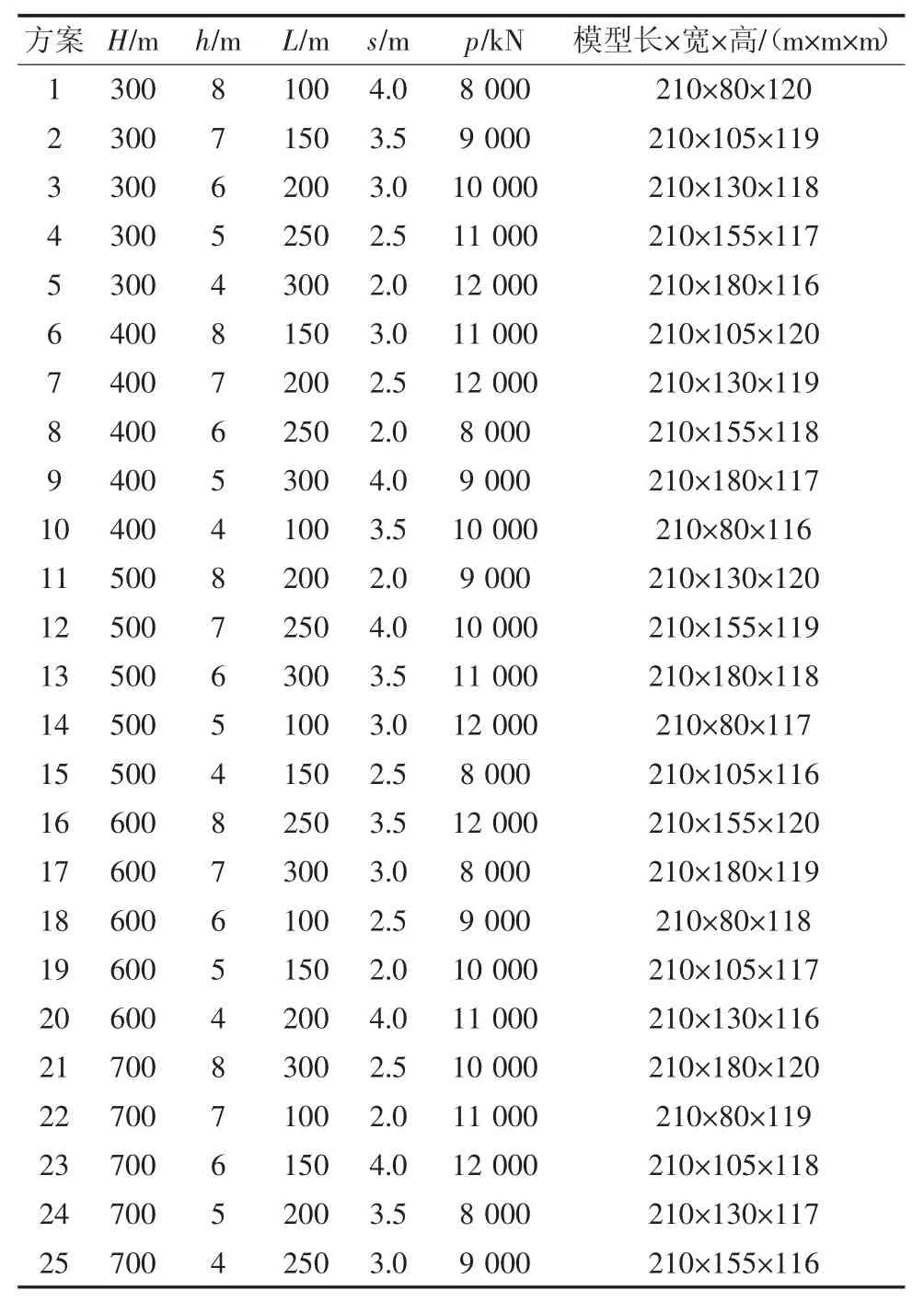

根據大采高綜采工作面煤壁片幫影響因素的相關研究,結合紅慶河煤礦3-1 煤層的賦存條件,從煤層的埋深H、采高h、工作面長度L、支架合力作用點到工作面煤壁距離s 和支架初撐力p5 個因素來研究煤壁的破壞程度及其規律,每個因素設置5個水平,組成5 因素5 水平問題,并根據正交試驗方法得到25 個方案,正交試驗方案見表2。

表2 正交試驗方案Table 2 Orthogonal test scheme

3.2 模型建立

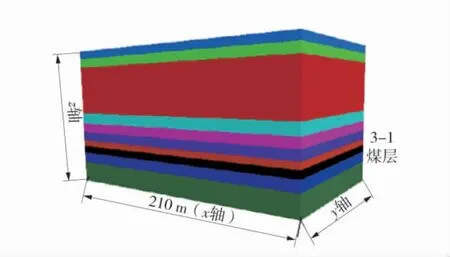

根據3-1 煤層的頂底板巖層進行建模,模型取煤層頂板厚度86 m,底板厚度26 m。采高分別為4、5、6、7、8 m,則不同方案的模型高度分別為 116、117、118、119、120 m。模型在工作面推進方向的兩端各留30 m 的實體煤,工作面推進長度為150 m,則模型的長度為210 m。在工作面長度方向兩側各留30 m 的實體煤,工作面長度分別為100、150、200、250、300 m,考慮對稱性,模型取工作面總長度的一半,則模型的寬度分別為 80、105、130、155、180 m。取工作面推進方向為x 軸(模型長),工作面長度方向為y 軸(模型寬),垂直方向為z 軸(模型高),模型示意如圖1。不同方案模型的長、寬、高見表2。

3.3 模擬過程

模型建好后計算初始應力場至平衡,開挖工作面煤巷,并計算至平衡。然后沿工作面推進方向以每次5 m 的速度進行開挖,計算至平衡后再進行下一次開挖;以此循環,直到工作面推進150 m。根據正交試驗方案進行模擬,設定液壓支架的控頂距為5 m。在煤壁前方距煤壁2.5 m 范圍內依次布置測點,記錄相應位置點的應力。

圖1 模型示意圖Fig.1 Schematic diagram of the model

4 計算結果及其分析

4.1 不同因素對煤壁破壞性的影響規律

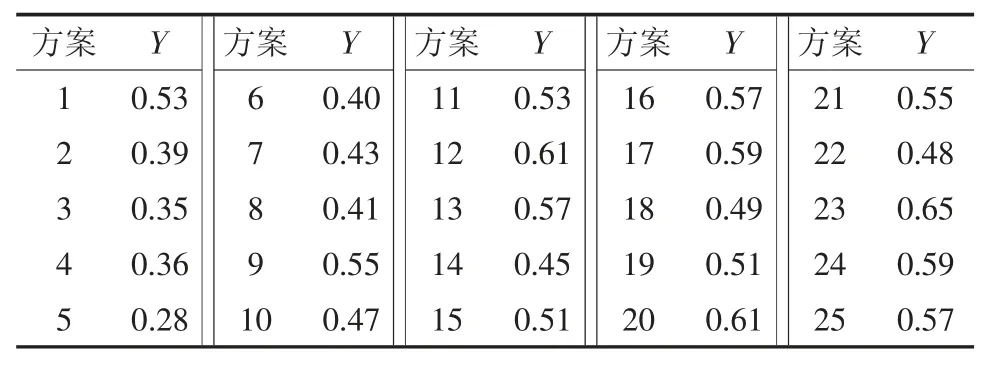

將模擬得到的各個測點的應力值 σx、σy、σz、τxy、τxz、τyz代入式(1),計算出不同煤體單元的破壞系數Z,再由式(2)計算可得到25 個正交試驗方案中煤壁破壞程度的系數Y(表3)。

表3 各方案煤壁破壞系數計算結果Table 3 Calculation results of coal wall failure coefficient of each scheme

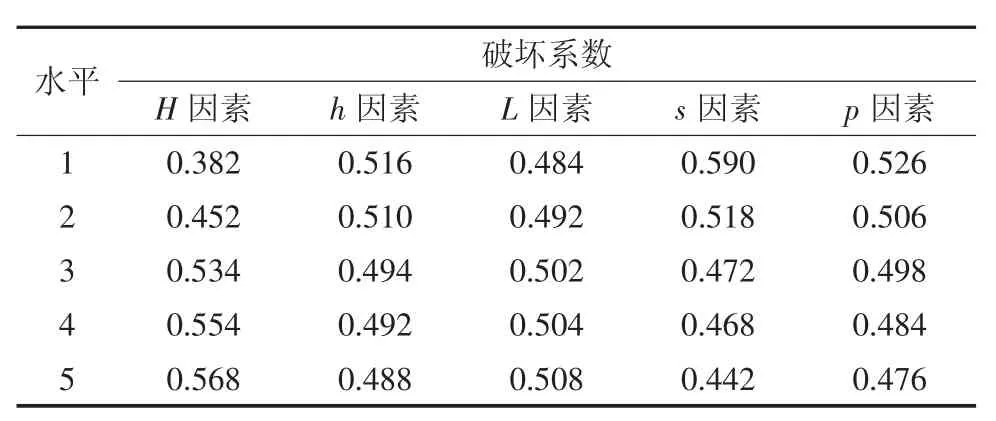

對表325 個方案的Y 值按各因素的不同水平進行分組,求得各組破壞系數Y 的平均值,不同因素在不同水平條件下煤壁的破壞系數見表4。

表4 不同因素在不同水平條件下煤壁的破壞系數Table 4 Failure coefficients of coal wall of different factors under different horizontal conditions

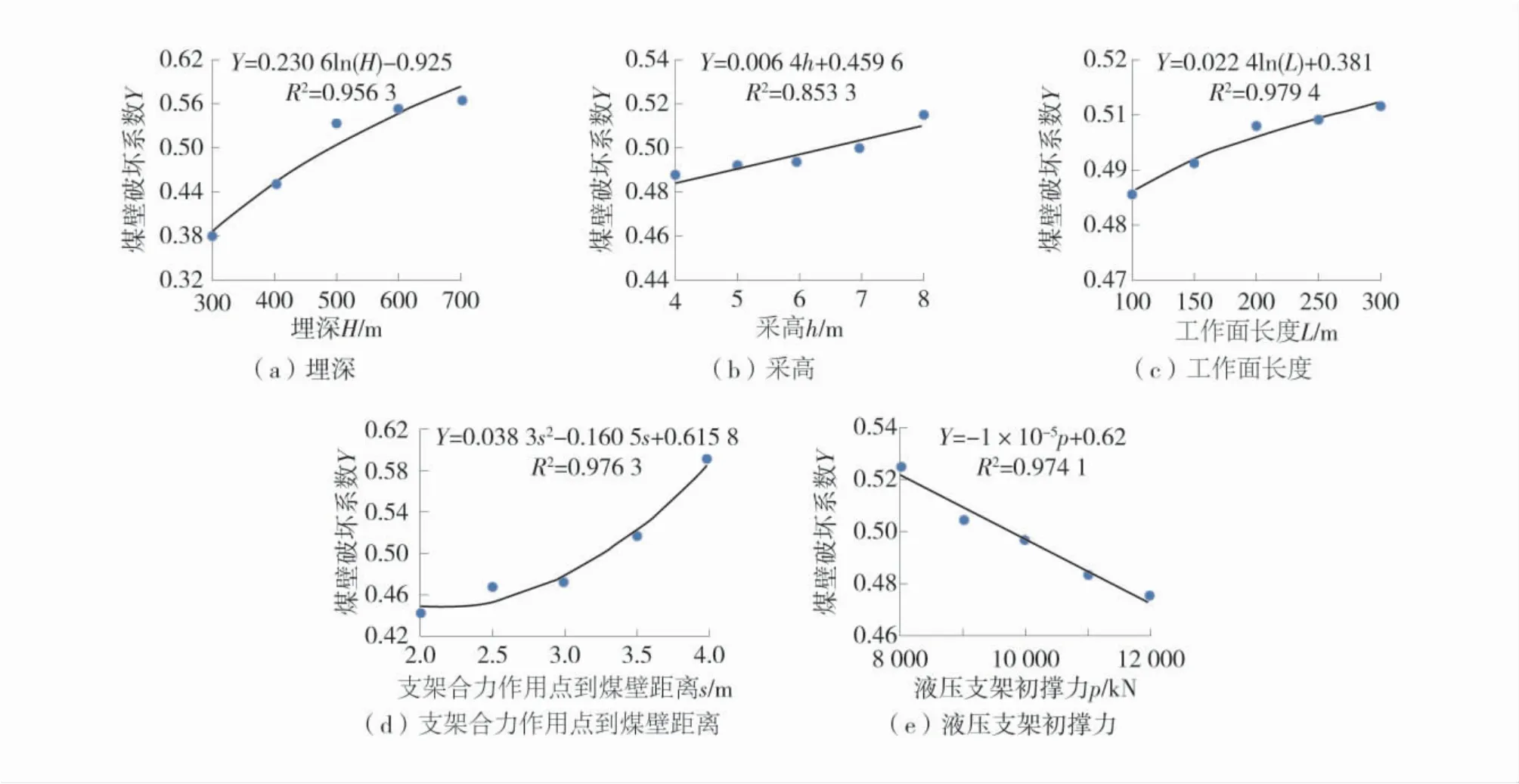

通過一元回歸分析,可得到的不同因素對煤壁破壞性的影響規律如圖2。

圖2 不同因素對煤壁破壞性的影響規律Fig.2 Influence rule of different factors on coal wall destructiveness

1)煤壁破壞系數隨煤層埋深增大呈對數增長關系,如圖2(a),表明隨著煤層埋深的增加,工作面煤壁承受的應力增大,煤壁的破壞程度增加。

2)煤壁破壞系數隨采高的增大呈線性增長關系,如圖2(b),表明采高越大,工作面煤壁的支承應力峰值越大,對煤壁的作用越強,煤壁的破壞程度就越高。

3)煤壁破壞系數隨工作面長度的增加呈對數增長關系,如圖2(c),表明工作面越長,工作面煤壁的破壞就越嚴重,發生片幫的幾率就越大。

4)煤壁破壞系數隨液壓支架合力作用點到煤壁距離的增大呈二次多項式增長關系,如圖2(d),當液壓支架的支撐力一定時,支架合力作用點到煤壁的距離在一定范圍內越小,就能更好地緩解上覆巖層對煤壁造成的壓力,降低煤壁的破壞程度。

5)煤壁破壞系數隨液壓支架初撐力的增大呈線性減小關系,如圖2(e),這表明提高液壓支架的初撐力,可以有效緩解煤壁承受的壓力,降低煤壁的破壞程度。

4.2 不同因素對煤壁破壞性影響的主次排序

運用極差分析法,得到5 個因素對煤壁破壞性影響的主次排序。由表4 得到不同因素的極差R:

埋深因素極差 RH=0.568-0.382=0.186。

采高素極差 Rh=0.516-0.488=0.028。

工作面長度素極差 RL=0.508-0.472=0.024。

支架合力作用點到煤壁距離RS=0.526-0.476=0.148。

液壓支架初撐力素極差 RP=0.514-0.49=0.05。

因此,影響煤壁破壞程度的主次排序為:埋深>支架合力作用點到煤壁距離>液壓支架初撐力>采高>工作面長度。

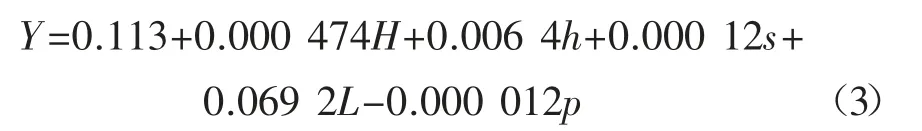

4.3 不同因素對煤壁破壞性影響的綜合分析

對 H、h、L、s 和 p 作多元回歸分析,可得到影響煤壁破壞性的綜合關系式:

式中:Y 為煤壁破壞系數;H 為埋深,m;h 為采高,m;s 為液壓支架合力到煤壁的距離,m;L 為工作面長度,m;p 為液壓支架初撐力,kN。

式(3)的相關性系數 R2=0.85,表明該式的總體回歸效果較好;顯著性檢驗中 F=22.85>F0.05=2.74,表明該式為顯著相關。

4.4 合理工藝參數的確定

根據不同因素對煤壁破壞性的影響規律及3-1煤層賦存條件,確定其合理工藝參數為:采高6.2 m,工作面長度225 m,支架合力到煤壁的距離為2 m,支架初撐力12 000 kN。

4.5 工程實例

紅慶河煤礦3-1 煤層實際開采過程中,確定采高6.2 m,工作面長度245 m,工作面選用ZY15000/33/67 型支撐掩護式液壓支架,初撐力12 820 kN。在工作面推進過程中,對液壓支架工作阻力進行監測,結果顯示初次來壓和周期來壓期間支架工作阻力的峰值分別為13 686、14 903 kN/架,并且在工作面推進過程中,工作面煤壁的破壞程度較小,煤壁出現片幫的現象不突出。

5 結 論

1)煤層的埋深越大,煤壁的破壞就越嚴重;通過縮小支架合力作用點到煤壁的距離、增大液壓支架初撐力、適當降低采高、減小工作面長度可降低煤壁的破壞程度,從而有效防治片幫。

2)工作面煤壁的破壞及破壞程度決定著煤壁片幫是否發生,影響煤壁破壞性因素的主次排序為:埋深>支架合力作用點到煤壁距離>液壓支架初撐力>采高>工作面長度。

3)利用大采高綜采開采3-1 煤層的合理工藝參數為:采高6.2 m,支架合力作用點到煤壁的距離為2 m,液壓支架初撐力12 000 kN,工作面長度225 m。