我與《金屬加工》情深誼重

李傳栻

中國鑄造協(xié)會咨詢顧問委員會 北京 100044

2020年將喜迎《金屬加工》(原名機械工人)創(chuàng)刊70周年。流年似水,我與《金屬加工》的交往一晃也經(jīng)歷了不棄不離的68年。

1952年我從清華大學畢業(yè),由國家統(tǒng)一分配到永定機械廠工作。這是一家準備新建的制造廠,那時還正處于籌備建設的初期,建廠依托的基礎是一個陳舊的小修理廠。

到了工作單位報到后,領導找我談話說:鑄造車間亟待建立,非常需要技術人員,目前一個技術人員都沒有,要分配我去搞鑄造。由于我在大學選修的是“汽車設計”,對鑄造一無所知,但那時熱情很高,也不知天高地厚,二話沒說就接受了。

當時,修理廠留下的鑄造車間條件很差,員工總共不到10人,熔煉設備是一臺容量很小的古老式“攙爐”,只能制造一些非常簡單的小型鑄鐵件。可是,按建廠規(guī)劃,鑄造車間建設的目標不僅要生產鑄鐵件、鑄鋼件,還要生產多種有色合金鑄件。

既然接受了這樣的工作安排,我又什么也不懂,所面臨的工作真可謂是“任重道遠”,怎么辦?只能是下決心好好學習。但是,接下來的路程真是“步履維艱”。

廠領導對我下決心學鑄造很支持,說:“只要有合適的生產廠家,就可以聯(lián)系讓兩位骨干工人和你去實習一段時間”,但是,廠技術科和車間的同志對這方面的情況也都一無所知,不知道應該到哪兒去實習,無所適從,那可真是“走投無路”。

那就先讀點書吧,可是,當時廠里還沒有圖書室,什么書也沒有。幾次去新華書店,也沒有找到一本關于鑄造的專業(yè)書,根本就無書可讀。

在這種情況下,雖然我很想投身鑄造,卻又不得其門而入,處境真是“非常尷尬”。

后來,偶然想起了去北京圖書館。當時,交通很不方便,我們廠又在遠郊,去北京圖書館步行加公交車單程就要花4小時左右。但是,為了看書,我每個星期天都要去,那可真是實實在在的“早出晚歸”,說句私房話,簡直連找對象的事都耽誤了。

到北京圖書館,起初也沒有找到什么鑄造方面的專業(yè)書籍。

外文期刊方面,沒有英國和美國的,只有蘇聯(lián)出版的《鑄造生產()》,但那時我又不識俄文。

1952年,我國自己發(fā)行的期刊很少,在期刊閱覽室,我早就見到有《機械工人》,可是,原來我以為這是關于機械方面的,可能與鑄造無關,對其沒有很在意。后來,在一次隨意翻閱時發(fā)現(xiàn)其中刊載有王斧編寫的“鑄工常識”,而且是多期連載的“技術講座”。這一下,立馬糾正了我原來的誤判,知道《機械工人》雜志專業(yè)內容是涵蓋鑄造的,在當時,這可就是學習技術、交流經(jīng)驗唯一的渠道了,當然不能與其失之交臂,從此,我就是《機械工人》的熱心讀者之一。

在此后的查閱中,我很快就閱讀了《機械工人》1951年第11期刊載的“水冷式汽車引擎氣缸的澆口與冒口”,作者是天津汽車制配廠的錢端有。

我在學校時,選課的重點是汽車設計,當然對我國的汽車制造特別關心,知道我國自己制造的第一臺汽車(國慶檢閱用的吉普車)就是由天津汽車制配廠制造的,因而對該廠心儀已久。細讀了這篇文章后,知道該廠鑄造技術方面的水平確實很不簡單。再通過進一步的打聽、詢問,知道他們那時不僅能制造高檔鑄鐵件,而且還生產鑄鋼件和多種有色合金鑄件,這可正是我們努力尋求的拜師學藝的地方,于是,馬上向廠領導作了匯報。

廠領導對此事非常關心,經(jīng)多方面的聯(lián)系,天津汽車制配廠居然同意接納我們去鑄造車間實習三個月,于是我和兩位工友隨即去了天津。

到天津汽車制配廠后,就接觸到了錢端有先生,他當時擔任技術科長,很熱情地接待了我們,為我們安排了周密的實習計劃,依次到鑄造車間各工序參與實際生產活動。實習期間,他不僅細心地回答我們提出的各種問題,還借給我很多書籍和可貴的技術資料,供我閱讀。

經(jīng)過一段時間的學習和在實際生產過程中的體驗,思想逐漸發(fā)生了很大的變化。我開始認識到:鑄造生產的過程,乍看起來粗獷而簡單,深究起來卻處處都有奧妙。各種又臟又累的作業(yè)中,實際上都蘊藏了廣博的知識,認真求索的話,可說是處處別有洞天,引人入勝。

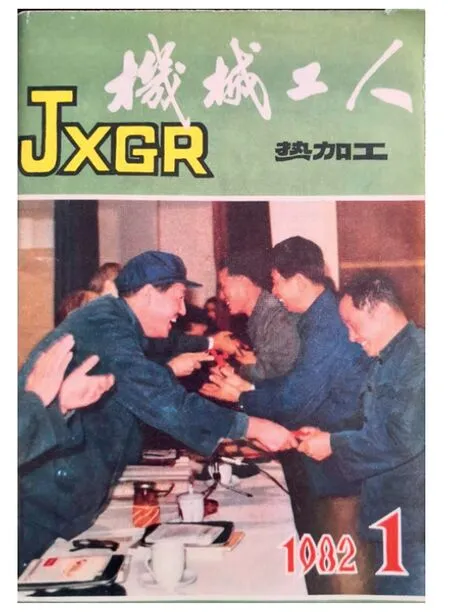

《機械工人》1982年第1期封面圖

但是,鑄造是一門綜合性學科,要想深入理解鑄造的每一過程,真是談何容易!為此,我就下定了決心:這一輩子都要潛心學習鑄造,絕不旁騖。

現(xiàn)在回顧起來,在鑄造這一行干了幾十年,如果我也還能算是入了“門”的話,那么,引導我找到這扇門的,就是《機械工人》了,這對我的一生真是至關重要的。當然,端有兄是我的入門導師,后來我們還成了很要好的朋友,對我而言,他真可謂是一位良師益友。很巧的是,1980年我們倆居然由不同的部門委派、一同出國參加了美國的鑄造年會,會后還參觀了一些鑄造廠。

二十多年后,我們在生產中對黏土濕型砂的應用有了一些經(jīng)驗,其中,大部分都是在犯了錯誤、掏學費后認真反思而得到的,經(jīng)一段較長時間的摸索后,我們在生產小型鑄鐵件、鑄鋼件方面的效果都不錯,而且,通過長期的實踐也逐漸對其有了一些新的認識。

為了使我國鑄造行業(yè)更快地提升技術水平,我覺得應該讓行業(yè)同仁分享我們的體會、了解我們的認識,以便互相切磋、交流,因此,我就依據(jù)摸索到的經(jīng)驗,寫成了一篇幅不算很短的“談黏土濕型砂”。同時,為了回報《機械工人》對我們的幫助,我很快就把它寄給了雜志的編輯部。

當時,雜志主編李憲章審閱后覺得實用性較強,很快就用“老石”作為筆名、以連載的方式發(fā)表于《機械工人(熱加工)》1979年第1~8期。

沒有想到的是,1981年3月,在全國首次舉辦的“新長征優(yōu)秀科普作品”評選中,“談黏土濕型砂”居然獲得了二等獎。1981年10月,我有幸受邀參加《機械工人》創(chuàng)刊30周年紀念大會,被評為“優(yōu)秀作品”獲獎作者并接受倪志福等領導的授獎(見1982年第1期封面圖)。

從此以后,憲章同志經(jīng)常邀我為雜志做一些審稿的工作,我當然非常樂意,這樣,一方面能為《金屬加工》做一點工作,另一方面,我也能從中得到很多教益。幾十年來,我與《金屬加工》的這種聯(lián)系就沒有中斷過。憲章同志退休后,接班的年輕編輯和我的聯(lián)系依然如故,我與《金屬加工》之間有著不解之緣,可謂情深誼重。