移動互聯網時代高校計算機基礎課程的教學模式研究

摘 要:隨著數字技術、互聯網絡技術、移動通信技術的迅猛發展,學生的學習方式也發生了變革。構建基于雨課堂的“線上”+“線下”的混合學習模式,將在線教學和傳統教學深度融合,實現以“教”為中心向以“學”為中心轉變;以“知識”體系為中心向以“能力”為中心轉變,提升大學生的信息素養和深度學習能力。

關鍵詞:移動互聯網;混合學習;雨課堂;教學模式

信息科技飛速發展時代,移動互聯網改變著人們的工作方式、生活方式和思維方式,也改變著人們獲取知識的途徑和方式。教育部2018年發布的《教育信息化2.0行動計劃》的一個核心理念就是融合:既堅持信息技術與教育教學深度融合,構建“互聯網+教育”的人才培養新模式,構建網絡化、數字化、智能化、個性化、終身化的教育體系。

近年來,伴隨著我國互聯網普及工作的推進和“提速降費”的深入開展,移動互聯網用戶規模大幅增長。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)《第44次中國互聯網網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2019年6月,我國網民規模達8.54億,2019年上半年共計新增網民2598萬人,互聯網普及率為61.2%,其中手機網民規模達8.47億,網民使用手機上網的比例達99.1%。智能手機、平板電腦等移動智能終端的應用規模上已經遠遠超過傳統電腦,如何有效利用移動智能設備服務于教學,提升學生課內外學習效率是高等教育教學改革的熱點問題。

一、高等學校計算機基礎課的教學現狀

高校計算機基礎課一般由大學計算機基礎、程序設計語言(數據庫技術與應用)和與專業結合的選修課組成,目標是培養學生的信息素養、計算思維能力和創新思維能力,使學生具備較高的計算機操作和使用技能,為今后在各自專業學習中利用計算機科學思維探究知識、提高分析問題、解決問題的能力打下良好基礎。目前,多數高校計算機基礎教學現狀不盡人意。

(一)教育理念滯后,教學模式單一

多數高校把培養大學生自主學習能力、創新能力放在培養目標的重要位置,積極開展課堂教學改革,大力倡導網絡教學、翻轉課堂,但成效不大,學生的動手實踐能力、團隊協作能力、創新思維能力都得不到很好的培養,學生滿意度低。

(二)教學班型過大,學生課堂參與度低

計算機基礎課的理論和實驗課教學都是大班授課,一般在100人以上,理論課主要以教師講解為主,實踐課教師邊講學生邊做,師生之間、生生之間的互動交流較少,學生課堂參與度低,教師無法兼顧學生的個體差異,教學很難滿足學生的個性化學習需求,學生應試心理嚴重。

(三)教學內容多,課時較少

為響應國家“實踐與教育相結合”的政策,提高學生的實踐能力和創新創業能力,各高校都在縮減課上學時,造成現在的計算機基礎課學時少、內容多,每堂課幾乎都是滿堂灌,學生學習效果不佳。

(四)課程評價方式單一,學習積極性低

目前計算機基礎課程評價主要以總結性評價為主,學生以完成作業,通過考試為目標,不重視學習過程,學生的學習積極性低。

二、構建基于雨課堂的混合學習模式

(一)混合式學習的分析

國內學者對混合式學習有不同的解釋,何克抗教授認為,混合式學習,就是要結合傳統學習方式和數字化學習的優勢。既要重視教師的主導作用,充分發揮教師對整個教學過程的引導和監控,又要重視學生的主體地位,充分發揮學生的積極性、主動性和創造性。李克東教授認為,混合學習是一種教學方式,是為了降低成本和提高效益,將面對面教學和在線學習兩種學習模式進行了整合。

本文認為混合式教學,就是將“在線教學”和“傳統教學”優勢結合的一種“線上”+“線下”的融合教學。通過兩種教學學習方式、學習資源、學習媒體、學習環境、學習評價等的有機結合,有效提升學生學習的深度。

目前的混合學習模式主要有基于MOOC的混合學習模式、基于SPOC的混合學習模式以、基于微課的混合混合學習模式及基于雨課堂的混合學習模式,其中基于雨課堂的混合學習模式科學地覆蓋了課前-課上-課后的每一個教學環節,為師生提供立體化的學習資源和教學互動,實時跟蹤學生的學習數據,了解學生的學習動態,為教學提供全面的數據分析。

(二)雨課堂智慧教學

雨課堂是由學堂在線與清華大學在線教育辦公室共同研發的混合式教學智慧工具,旨在連接師生的智能終端,將課前-課上-課后的每一個環節都賦予全新的體驗,最大限度地釋放教與學的能量,推動教學改革。

雨課堂將復雜的信息技術手段融入到PowerPoint和微信,在課外預習與課堂教學間建立溝通橋梁,讓課堂互動永不下線。使用雨課堂,教師可以在課前將圖文資料、MOOC視頻、語音微課、習題試卷等課前預習需要的資源課件推送到學生手機,師生溝通及時反饋;在課堂上進行課堂簽到、課件同步、實時答題、彈幕互動、匿名反饋,實現了大班課堂教學師生的全方位互動;課后可以實時跟蹤、統計學生的學習數據,實施全方位的學習評價。

目前,雨課堂只是PPT中的一個插件,教師電腦端只需要安裝Microsoftoffice2010以上版本,即可安裝雨課堂。雨課堂是基于微信開發的課堂工具,學生手機端不需要再安裝雨課堂APP,只需要在微信上關注雨課堂公眾號,即可使用。

(三)設計基于雨課堂的混合教學模式

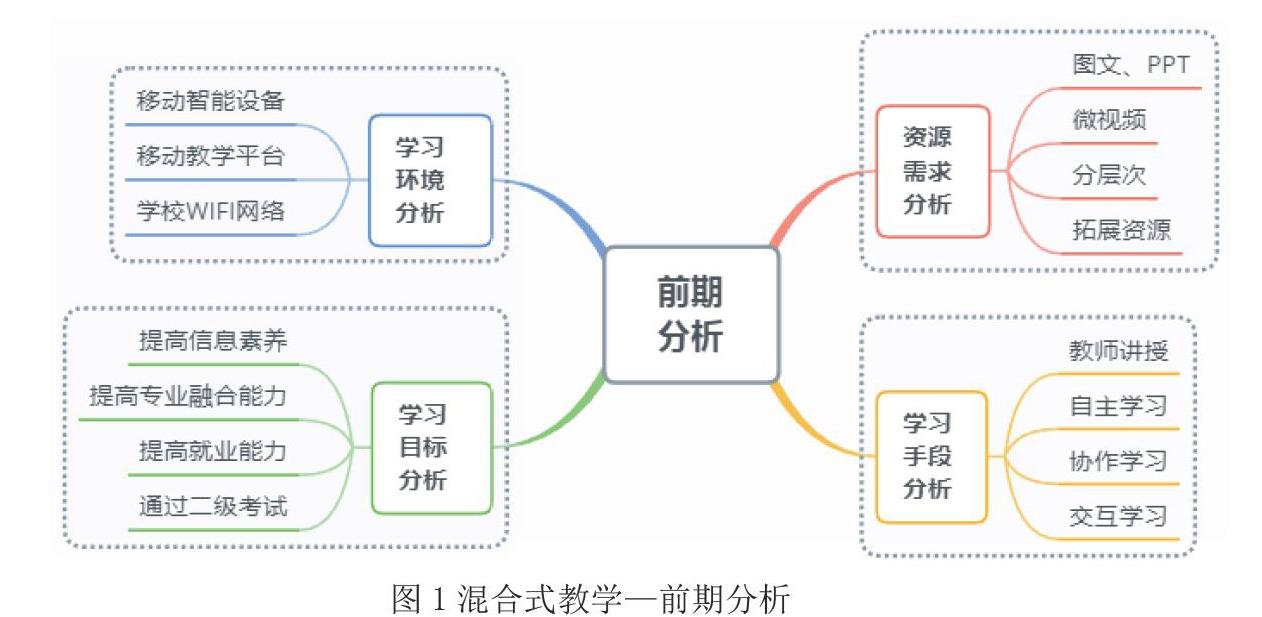

將雨課堂教學工具貫穿于計算機基礎教學課前、課上、課后學習的各個環節中,構建基于雨課堂的線上、線下相結合的混合教學模式,將課程教學分為前期分析、教學活動設計、和教學評價三個環節。

1.混合式教學的前期分析。

混合式學習強調以學生為中心,在設計混合學習模式前,教師要先對學生的學習環境、學習資源需求、學習手段、學習目標進行分析,如圖1所示。前期分析得結果將作為下一環節教學活動設計的依據。

學習環境分析:確定學校是否具備開展混合式教學的條件,學生是否具備混合式學習條件等。

資源需求分析:確定教學資源的呈現方式,教學資源的類別層次等。

學習目標分析:了解學生需求,確定課程內容的深度和難度。

學習手段分析:確定教師的授課環節、教學方式。

2.混合式教學的教學活動設計。

依據混合式學習特征,從課前、課中和課后三個角度設計教學活動,如圖2所示,其中課前和課后主要是線上學習,課中主要是實體課堂的線下學習,實現線上學習與線下學習的融合、自主學習與協作學習的融合,形成一個雨課堂全覆蓋的學習過程。

(1)課前教學活動設計。

教師利用雨課堂提前一周發布通知及學習任務單、學習目標,推送學習資源(課件、微視頻、網絡鏈接、測試題等);學生收到通知后,自由選擇時間和地點進行自主學習,觀看課件、視頻,完成測試,學生學習中遇到的問題可以隨時在線求助、交流。教師可在線監控學生的整個學習過程,了解學生的學習情況和存在的問題,進行在線答疑。課前學習活動有助于提高學生自主學習能力、自主探究問題、解決問題的能力。

圖2混合式教學—教學活動設計

(2)課堂教學活動設計。

教師啟動雨課堂授課,講解重點難點,推送課堂檢測題(選擇題、投票題等);學生面對面課上學習,使用手機作答測試題。教師實時關注學生的答題情況,將學生的作答情況進行投屏,了解學生的知識掌握情況。教師開啟彈幕功能,學生對疑難問題通過發送彈幕、投稿等向老師提交反饋,教師隨時關注學生反饋情況,選擇有代表性的內容投影至大屏幕顯示,對學生提出的問題進行解答。

(3)課后教學活動設計。

教師推送課后作業,推送拓展學習資源,發布問題討論;學生完成課后作業,在線問題交流,教學難點反饋。

3.混合式教學的評價設計。

評價是教學活動的重要環節,傳統的教學評價注重總結性評價,通常以課程作業和期末考試成績作為定量結果。混合式教學的評價更加注重學生在整個學習過程中的參與程度、參與積極性,進行過程性評價與總結性評價相結合的多元評價化評價。

通過學習評價,了解學生的學習狀態,檢驗學生的學習效果、發現教學中存在的問題,從而改進教學方法,調整教學進程、引導學習方向,全面提升學習效果。

四、結語

混合式學習是移動互聯網時代高校教學模式的一個發展方向,移動互聯網環境下基于雨課堂的混合教學模式,將多種交互形式貫穿于教學教學環節,全面跟蹤學生的學習過程,將個性學習、協作學習相融合,將線上學習、線下學習相融合,充分調動學生的學習積極性、學習參與度,充分發掘學生的學習潛能,培養大學生的創新思維,提升大學生的綜合實踐能力,將使學生終身受益。

參考文獻:

[1]徐曉波,于海琴.移動互聯網應用與本科課堂教學的效果及思考[J].揚州大學學報(高教研究版),2019,23(2):115-120.

[2]殷慧文,吳亞坤等.“互聯網+”時代基于移動學習的計算機基礎教學研究與探索[J].遼寧大學學報(自然科學版),2017,44(2):188-191.

作者簡介:

安曉飛(1968—),女,遼寧沈陽人,沈陽師范大學,教授,主要研究方向為計算機軟件與理論,計算機教育。