建筑廢棄物綜合利用地方法規立法條款的對比研究

董子章 劉文鋒 王然鐸

關鍵詞地方 建筑廢棄物 資源化利用

建筑垃圾,又稱建筑廢棄物,指人們在從事拆遷、建設、裝修等建筑業的生產活動中產生的渣土、廢舊混凝土、廢舊磚石及其他廢棄物的統稱。處理建筑垃圾的過程中包括運輸、中轉、消納、利用等多個環節,涉及到城市市容、環保、衛生等多個領域。建筑垃圾資源化綜合利用可以廣泛分布于處理建筑垃圾的各個過程,是達到減量化、無害化、資源化再利用、資源化再生產品的推廣與使用的綜合管理活動,同時,它也是破解“建筑垃圾處理難”的有效手段,其意義和作用極廣泛和深遠。其中,“減量化、無害化、資源化”(以下簡稱“三化”)處理是建筑垃圾資源化綜合利用的基本原則,“三化”以減量化為基礎,資源化是關鍵,無害化是底線。法律法規是把建筑垃圾資源化利用落到實處的有力武器,應通過訂立法律加速建筑垃圾資源化綜合利用進程,促使建筑垃圾資源化利用貫穿于整個建設施工的全過程,形成建筑垃圾資源化利用閉環,將為當前建筑垃圾圍城、占用土地等多方面危害產生階段性解決方案。同時,建筑垃圾資源化綜合利用的有關立法明顯促進了生態環境、經濟社會的發展,也是促使各地方施行或將要施行建筑垃圾資源化綜合利用立法的重要原因。本文對國內部分省市關于建筑垃圾資源化利用立法方面的舉措展開相關研究,總結了全國各地制定法律的實踐和歷程,分析了其中立法的特點以及有益經驗。

一、地方建筑垃圾資源化利用立法

截至2019年年中,草擬了地方性法規或政府規章的大中城市就有19個,其中,上海于2017年9月頒布了最新有關建筑廢棄物處理的相關政策,深圳的《深圳市建筑廢棄物管理辦法》于2018年8月召開了立法聽證會。青島與濟南分別在2018年3月、5月相繼修改、出臺了地方法規,各地方政府高度重視建筑垃圾管理的立法工作,制定了“依法治理、政府干預”的管理思路。

(一)《上海市建筑垃圾處理管理規定》

《上海市建筑垃圾處理管理規定》于2017年9月11日市政府第163次常務會議通過并公布。共七章五十一條,自2018年1月1日起施行,于2010年公布的《上海市建筑垃圾和工程渣土處置管理規定》同時廢止。《規定》對建筑垃圾的源頭減量與資源循環利用;處置場所、設施的規劃與建設;建設工程垃圾的處置;裝修垃圾的處置;法律責任做出了相應規定。其突出特色是:(1)在垃圾處理原則上,由先前的“三化”原則變為“三化”和“誰產生、誰承擔處理責任”的原則。(2)凸顯了電子信息技術在執法過程中的應用,將信息化運用于多部門協同的管理模式,強調了要建設建筑垃圾處理信息管理系統,針對各部門職責范圍,將建筑垃圾處理有關的信息納入信息系統。(3)強調了“行業自律與信用管理”,要求相關行業協會制定行業自律規范,督促會員單位加強建筑垃圾處理的管理;對于違反規范的會員單位,可以采取自律懲戒措施。對于失信企業,相關失信信息將納入市公共信用信息服務平臺。(4)鼓勵各高校、科研機構、企業開展關于建筑垃圾資源化利用的相關研究。(5)強化了源頭減量減排和資源化利用的要求,明確了水路運輸單位納入運輸許可監管。

(二)《深圳市建筑廢棄物管理辦法》

《深圳市建筑廢棄物管理辦法》尚未正式頒布,但深圳作為全國首個“建筑廢棄物減排與綜合利用試點城市”,在建筑廢棄物資源化利用立法方面的成果不容小覷。《辦法》主要針對建筑垃圾的分類排放管理;運輸管理;受納管理;綜合利用管理;法律責任進行了相應規定。在適用范圍與排放管理方面,與其他城市不同,家庭裝修廢棄物將不納入處理范圍。增加了第四條政府職責與第六條聯單管理,引入“現場分類”制度,對于建筑廢棄物處理方案也增加并完善了相應的核準制度,要求“建設單位、施工單位應當按照建筑廢棄物減排及處理方案執行。確需變更的,應當經建設主管部門核準變更后方可實施”。同時,明令禁止向海域排放建筑廢棄物。在運輸方面,明確了從事建筑垃圾運輸企業需具備的條件,增加了“定期組織駕駛員安全教育培訓”制度,鼓勵采取水上運輸。在綜合管理方面,加大了鼓勵及優惠政策,倡導建筑廢棄物減排和回收利用的新技術、新工藝、新材料、新設備的研究、開發及使用。

(三)《濟南市城市建筑垃圾管理條例》

《濟南市城市建筑垃圾管理條例》于2018年3月29日山東省第十三屆人大常務委員會第二次會議批準,旨在推進建筑垃圾綜合利用,保護和改善生態環境;共六章五十八條,自2018年5月1日起施行。《條例》主要針對建筑垃圾的排放、運輸和消納;綜合利用;過程監管;法律責任做出了相應規定。在確定了垃圾處理要遵循“三化”原則的同時,進一步確立了“誰產生、誰承擔處置責任”的原則。在管理模式上,強調多部門依照職責,做好建筑垃圾管理。《條例》加強了對運輸企業及相關制度的管理,對與建筑垃圾運輸有關的企業及相關車輛實行市場準入和退出制度。提高了違法成本,個人及未納入準入名錄的企業或車輛不得從事建筑垃圾運輸。對于在一年之內被處罰三次以上的建筑垃圾運輸企業,會由市城市管理局決定其是否退出建筑垃圾運輸企業名錄,三年內不得從事建筑垃圾運輸。此外《條例》還規定了市、區人民政府應當在產業、財政等方面扶持建筑垃圾再生利用,通過政策引導實現資源化綜合利用的突破。

(四)《青島市建筑廢棄物資源化利用條例》

《青島市建筑廢棄物資源化利用條例》于2018年9月7日修訂,屬于資源綜合利用類法規,共六章三十條,針對資源化利用方案的編制與審核、再生產品的生產與推廣應用、法律責任進行了相應規定。《條例》以建筑廢棄物資源化綜合利用為出發點與落腳點,與其他地方建筑物立法相比立意較高,其突出特色:(1)確立辦理施工許可證前編制建筑廢棄物資源化利用方案和建筑廢棄物處置繳費制度,從源頭監控建筑廢棄物的產生,實施“誰產生,誰繳費”,并鼓勵具備條件的施工單位對建筑廢棄物進行現場分類。(2)科學布局建筑廢棄物資源化利用場所,實施建筑廢棄物利用生產經營企業的準入制度,準入制度要求從事建筑廢棄物利用生產經營的企業需要具備“企業選址應當符合布局規劃;年處理能力一百萬噸以上;采取封閉式生產工藝;生產條件符合環境保護有關規定”的條件。(3)就地消化建筑廢棄物制度,鼓勵移動處理設備進入施工現場回收利用建筑廢棄物,進行建筑廢棄物的資源化利用(4)建筑廢棄物品質達標制度,如果企業要使用由建筑廢棄物生產的再生產品,這些再生產品應當符合國家標準、地方標準、行業標準等標準的檢驗,并且在出廠時應當出具產品質量合格證明,辦理備案。(5)建筑廢棄物強制使用制度與應用推廣保障,以制度保障建筑廢棄物資源化利用工作的開展。相應的制度措施如下:全部或者部分使用財政性資金的建設工程項目,使用建筑廢棄物再生產品能夠滿足設計規范要求的,應當采購和使用建筑廢棄物再生產品。市、區(市)人民政府應當在年度財政預算中安排資金,用于建筑廢棄物資源化利用工作。建設單位使用經市城鄉建設行政主管部門備案的建筑廢棄物再生產品的,按照比例返還建筑廢棄物處置費。鼓勵高等院校、科研機構、建筑廢棄物資源化利用企業開展建筑廢棄物資源化利用科學研究和技術合作,參與相關行業標準、國家標準的制定,推廣建筑廢棄物資源化利用新技術、新工藝、新材料、新設備。

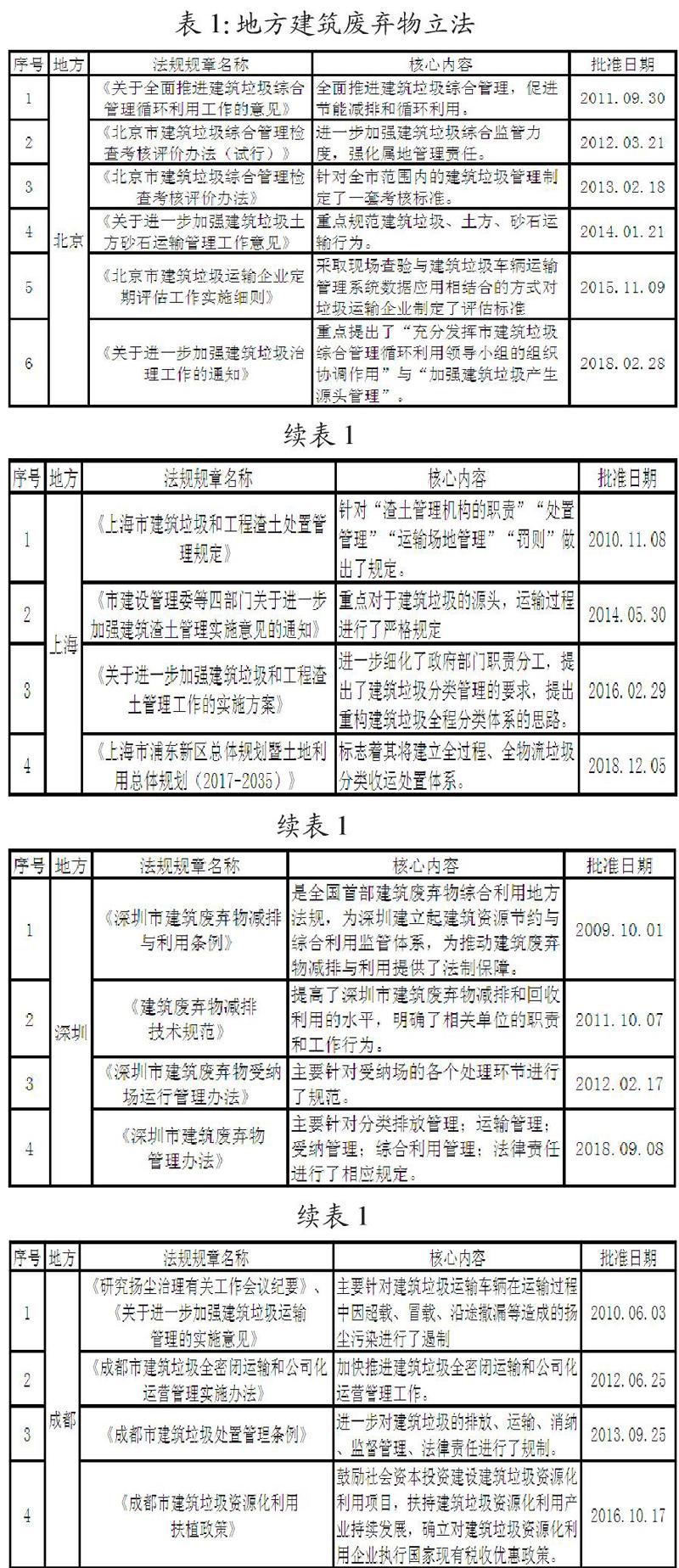

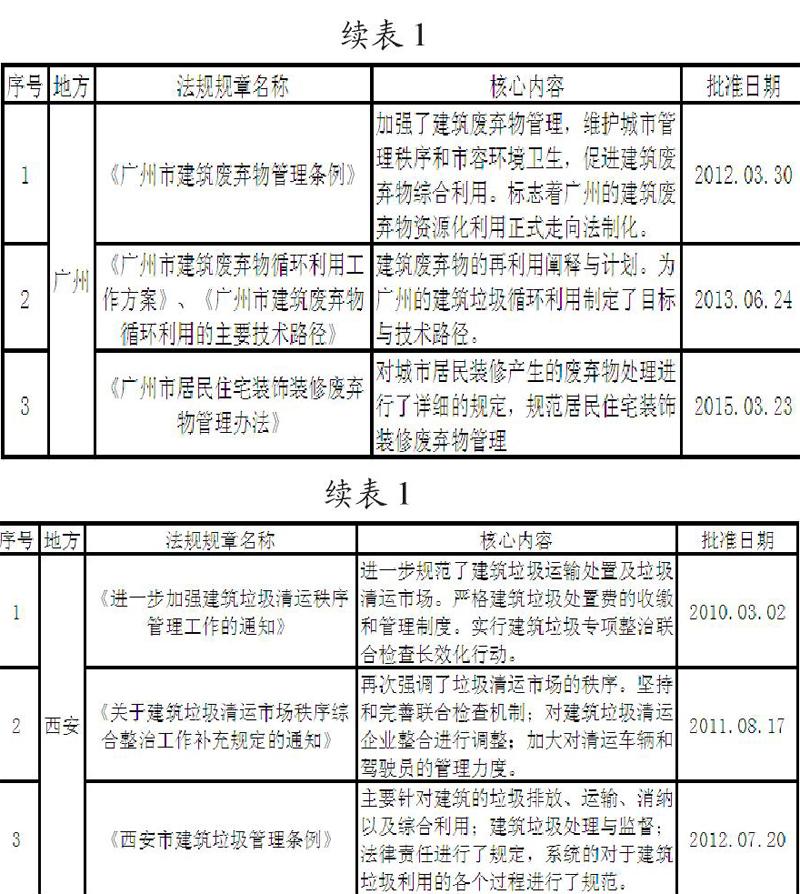

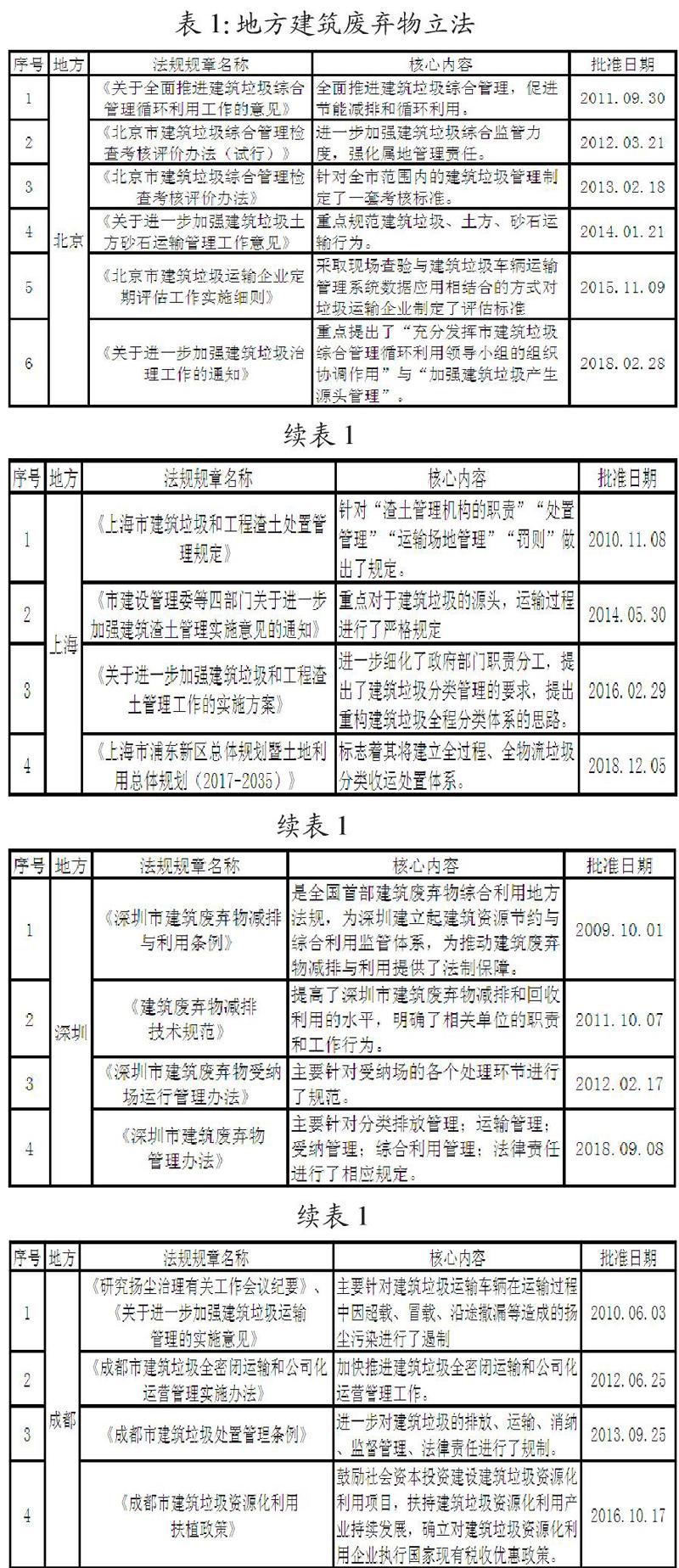

二、各地方立法對比

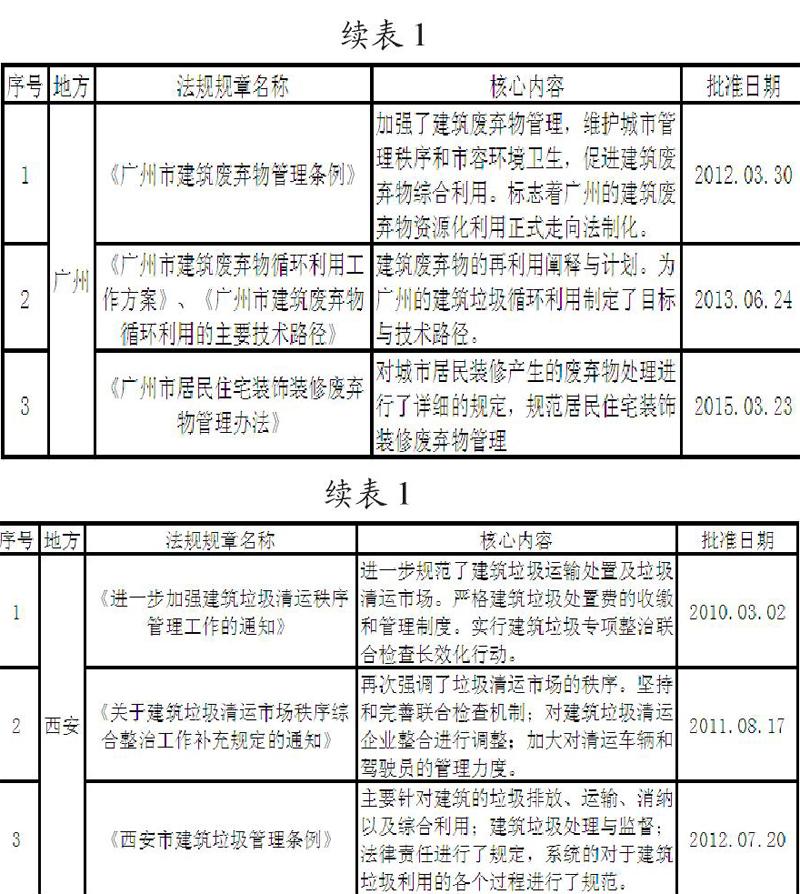

對于日益龐大的建筑垃圾數量,地方政府在立法方面不斷探索行之有效的解決方法,取得了一定的成就。本章選取了一些較為典型的城市,對其有關建筑垃圾的立法進行了歸納(見表1),探索出相應的辦法,為今后各地的立法工作提供參考。

三、各地地方立法經驗總結

(一)立法等級

大多數城市對于建筑廢棄物綜合管理相關制度頒布以出臺地方性規章作為主要辦法,僅有少數城市將其上升至地方性法規。

(二)囊括范圍

多數城市依據住建部規定,初步實現了建筑垃圾管理種類的全覆蓋,即對包括建設、施工、裝修三大過程在內的傳統意義的建筑垃圾進行管理。只有深圳、成都、廣州等少部分城市依據各類建筑垃圾的不同處理要求和管理制度采取了精細分類管理的思路。

(三)立法原則

在地方政府規章中,各個城市均采用“三化”原則,即“減量化、資源化、無害化”,同時,部分城市也確立了“誰承擔處理責任”這一原則。

(四)立法結構

在大多數地方性法規中,對于建筑垃圾的全流程管理體系是以建筑垃圾處理消納為依據的,而且它們的劃分都是按照章節系統的,主要包括排放、運輸、消納、監督等。地方政府規章中,西安市政府分別制定了《西安市人民政府關于進一步加強建筑垃圾清運管理工作的通告》和《關于進一步加強建筑垃圾清運行業管理的實施意見》,充分體現了立法的精細化和針對性。

(五)立法目的

建筑廢棄物綜合利用地方法規的立法意義主要在于兩個方面,一方面是規范建筑垃圾管理,另一方面是維護城市市容。廣州和深圳以源頭減排為主。深圳市還特別提出了“保護人民生命財產安全,妥善處置建筑廢棄物”的新思路。

(六)部門職責

建筑垃圾管理涉及城市市容、環境保護等多領域,各大城市往往參照住建部規章規定,明確一家主管部門,落實一批配合部門,采取“I+X”的管理體制。絕大多數城市主管建筑廢棄物的部門包括市容環境衛生管理部門、建設主管部門等,只有極少部分城市自己特設的管理部門,如青島的建筑廢棄物資源化利用辦公室。對于配合部門的職責,大多數城市已經在政府的規章中闡述地明確具體,比如對于建筑垃圾消納場所的規劃與制定,建筑垃圾陸路、水路活動的監督管理,制定政策、價格以及標準應分別由與它們職責相關的規劃部門,公安、交通管理、海事等部門,財政、物價、環保、房管等部門參與負責。值得一提的是,“以屬地為主、條塊結合”是成都、西安等市正在實行的管理原則。

(七)建筑垃圾處理服務市場準入

各市處置建筑垃圾的核準制度均已按照國務院行政法規以及有關規章進行了進一步的細化規定。為推行運輸企業規模化、規范化運營,在企業的市場準入上,近半數的城市都建立了明確的制度,企業需要滿足在運輸車輛數量、場所、安全等方面設立的許可條件方可進入市場。成都則以建立建筑垃圾運輸企業備案制度,實行企業名錄管理的方式來嚴格建筑垃圾處理服務市場準入標準。

(八)建筑垃圾消納、綜合利用等設施的設置

各個城市對于建筑廢棄物處理場所的規劃,是參照住建部規章的規定,并且結合了城市總體規劃、物流管控、建筑廢棄物處理趨勢等多要素編制而成的。大多數城市管理建筑廢棄物處理場所以行政許可的方式進行,消納場不僅需要滿足設置條件還需要取得行政許可才能獲得處置建筑廢棄物的資格。

(九)執法保障

各地采取了包括罰款、責令停運整改、暫扣或吊銷許可證等方式的多種行政處罰和強制措施,加大了違規行為懲戒力度。有的城市已經實行了運輸企業名錄管理,在這些城市中,違規企業將會面臨被城市管理部門從名錄中除名的處罰,最高可獲處20萬元以下罰款。

四、結論

總結以上的描述,我們將國內對于建筑垃圾法律層面有借鑒意義的經驗總結為六點:一是確立以“減量化、資源化、無害化”為核心的“三化”原則;二是明確政府有關部門的職責,分工明確,充分共同享用管理執法等有關信息;三是對與建筑垃圾處理有關的運輸企業、運輸工具以及從業人員等環節實行全品種管理和全過程管控;四是在方法上運用法律、行政、財政等多種手段,政策上做出規劃、制定標準、出臺政策多策并舉;五是各個城市在法律制定和政策出臺中重視建筑垃圾源頭減量和資源利用率;六是關注和追究建筑垃圾產生者責任,嚴格管理作為源頭的施工現場。各個城市根據本市的實際情況也出臺了一些具有地方特色的創新做法,讓人眼前一亮,比如深圳市建立渣土車加掛專用銘牌制度,北京市實行建筑垃圾夜間運輸制度,成都市實施建筑垃圾運輸企業記分管理制度等。在我國,隨著建筑廢垃圾圍城困局不斷發酵,以及政府不斷深入推進“減量化、資源化、無害化”的處理政策,完善建筑垃圾資源化綜合利用的法律規制勢在必行。