15%井岡·戊唑醇懸浮劑控制小麥赤霉病田間藥效試驗

王夏軍

摘要? ? 為明確15%井岡·戊唑醇懸浮劑對小麥赤霉病的防效,采用15%井岡·戊唑醇懸浮劑對小麥赤霉病開展田間藥效試驗。結果表明,在小麥赤霉病重發態勢下,15%井岡·戊唑醇懸浮劑用藥量為900 mL/hm2或1 200 mL/hm2僅在小麥齊穗期預防1次,控病效果均不理想;用藥量為1 200 mL/hm2,在小麥齊穗期和齊穗后7 d各預防1次,控制赤霉病效果達88.22%,明顯優于用藥量為900 mL/hm2預防2次的效果。

關鍵詞? ? 小麥赤霉病;15%井岡·戊唑醇懸浮劑;預防效果

中圖分類號? ? S435.121.45;S481+.9? ? ? ? 文獻標識碼? ? A

文章編號? ?1007-5739(2020)07-0112-01? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID)

赤霉病是小麥穗期的主要病害,該病發生輕重與小麥齊穗前后適溫連陰雨天氣長短密切相關。由于赤霉病對常用藥劑多菌靈的抗性明顯增強[1],加之小麥赤霉病是可防不可治的病害,各地相應提出了當地小麥赤霉病的防治技術[2-6]。針對本地小麥栽培和生長特點,特引進新復配制劑15%井岡·戊唑醇懸浮劑對小麥赤霉病開展藥效試驗,為完善本地小麥赤霉病防治技術提供依據。現將試驗結果報道如下。

1? ? 材料與方法

1.1? ? 試驗地概況

試驗地設在紹興市上虞區土壤肥力較高田塊。播種期為2018年11月15日,播種量258.75 kg/hm2,施1次基肥和3 次追肥,總施肥量折合純N 283.5 kg/hm2、P2O5 42.0 kg/hm2、K2O 42.0 kg/hm2。

1.2? ? 試驗材料

試驗作物:小麥,品種為寧麥13。

供試藥劑:15%井岡·戊唑醇懸浮劑(浙江桐廬匯豐公司生產)。

1.3? ? 試驗設計

本試驗共設4個處理,分別為齊穗期施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑900 mL/hm2(A)、齊穗期施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑1 200 mL/hm2(B)、齊穗期和齊穗后7 d各施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑900 mL/hm2(C)、齊穗期和齊穗后7 d各施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑1 200 mL/hm2(D)、不施藥空白對照(CK)。每個處理面積174 m2(29 m×6 m),其他管理措施相同。

1.4? ? 施藥方法

齊穗期施藥時間為2019年4月5日,齊穗后7 d施藥時間為4月12日。供試藥劑與植物生長調節劑(能百旺組合)和青皮桔油助劑混配噴施(其中在齊穗期施藥還混配吡蟲啉兼治蚜蟲)。噴藥量為600 kg/hm2,采用背負式電動噴霧器噴霧。

1.5? ? 氣象條件

施藥前后天氣:2019年4月5日(齊穗期施藥當天)晴天,氣溫12~23 ℃;4月6—8日晴天,氣溫16~31 ℃;4月9—11日晴轉陰天下雨,氣溫9~19 ℃;4月12日(齊穗后7 d施藥當天)晴到多云,氣溫9~18 ℃;4月13—15日多云到晴,氣溫12~21 ℃。從天氣情況看,齊穗期出現連續3 d有利赤霉病發生的陰雨天氣。

1.6? ? 調查內容與方法

在小麥赤霉病發生基本穩定后進行調查(5月2日),采取五點取樣法,每點調查面積50 cm×50 cm,分級記錄小麥赤霉病發病穗數,計算穗發病率、病情指數,以病情指數計算防治效果。

小麥赤霉病分級標準:0級為無病;Ⅰ級為發病小穗數占全部小穗的1/4以下;Ⅱ級為發病小穗數占全部小穗的1/4~1/2;Ⅲ級為發病小穗數占全部小穗的1/2~3/4;Ⅳ級為發病小穗數占全部小穗的3/4以上。

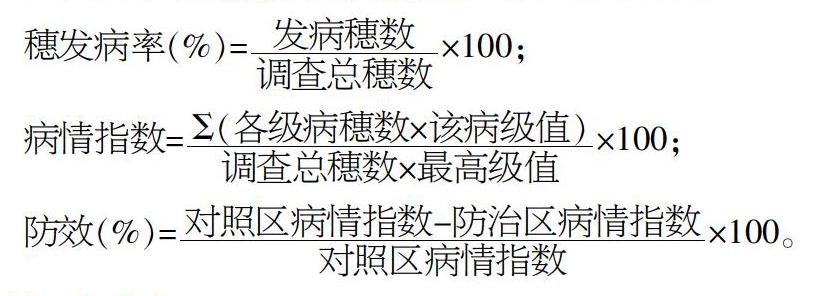

穗發病率、病情指數、病指防效計算公式如下:

穗發病率(%)=×100;

病情指數=×100;

防效(%)=×100。

2? ? 結果與分析

2.1? ? 安全性

施藥后觀察,4個施藥處理均未見到小麥莖葉發生落黃、斑點、畸形等藥害現象,小麥生長正常,無不安全現象發生,表明15%井岡·戊唑醇懸浮劑在本試驗的施藥劑量和施藥次數范圍內,對小麥比較安全。

2.2? ? 防病效果

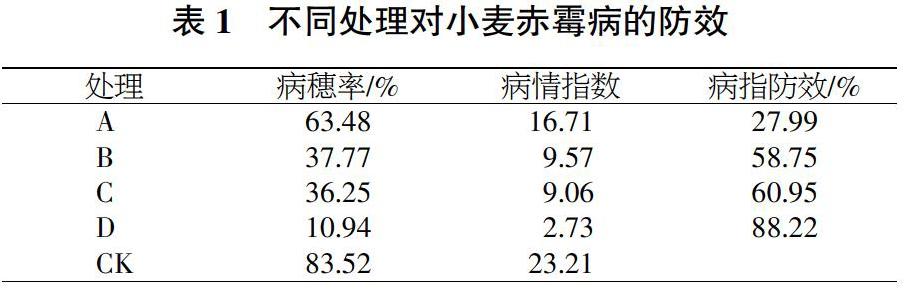

由表1可知,小麥齊穗期施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑900 mL/hm2預防(處理A),赤霉病穗發病率為63.48%,病情指數為16.71,病指防效為27.99%,與CK相比穗發病率下降20.04個百分點;小麥齊穗期施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑1 200 mL/hm2預防(處理B),赤霉病穗發病率37.77%,病情指數9.57,病指防效58.75%,與CK相比穗發病率下降45.75個百分點,小麥長相明顯較CK清秀。由此可見,處理B的防效明顯優于處理A的防效;但從田間現狀看,在赤霉病重發的情況下,僅在齊穗期防治1次,2個用藥量處理的防效都不理想。

小麥齊穗期和齊穗后7 d各施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑900 mL/hm2(處理C),赤霉病穗發病率為36.25%,病情指數為9.06,病指防效為60.95%,與CK相比穗發病率下降47.27個百分點,防效較處理A提高32.96個百分點,但總體防效仍然不高。小麥齊穗期和齊穗后7 d各施1次15%井岡·戊唑醇懸浮劑1 200 mL/hm2(處理D),赤霉病穗發病率為10.94%,病情指數為2.73,病指防效達88.22%,與CK相比穗發病率下降72.58個百分點,小麥清秀程度明顯優于處理C。由此可見,15%井岡·戊唑醇懸浮劑施藥2次,對小麥赤霉病防效也是劑量為1 200 mL/hm2處理明顯優于劑量為900 mL/hm2處理。

3? ? 結論與討論

試驗結果表明,15%井岡·戊唑醇與植物生長調節劑(能百旺組合)和青皮桔油助劑配合施用2次后,能夠有效控制或減輕小麥赤霉病發生程度,具有危害極輕、株穗清秀、防效良好等優點,適宜作為小麥赤霉病預防藥劑在生產上應用。

15%井岡·戊唑醇懸浮劑從用藥量看,用藥900 mL/hm2對小麥赤霉病防效不佳,在生產上建議用藥1 200 mL/hm2為宜;從預防次數看,在小麥赤霉病偏重發生情況下,用藥量1 200 mL/hm2僅在齊穗期預防1次,防病效果也不理想。由此可見,15%井岡·戊唑醇懸浮劑在小麥赤霉病中等發生情況下,以推薦齊穗期和齊穗后7 d各用藥預防1次為宜,以延長控病持效期,控制小麥赤霉病流行危害,發揮和體現藥劑的防病效果。

4? ? 參考文獻

[1] 全國農業技術推廣服務中心.2017年全國農業有害生物抗藥性監測結果及科學用藥建議[J].中國植保導刊,2018,38(4):52-56.

[2] 楊志興,陳玉立.小麥赤霉病防治藥劑篩選[J].現代農業科技,2018(16):106.

[3] 朱新云,施慎年,丁維東,等.幾種新型藥劑防控小麥赤霉病田間藥效評價[J].現代農藥,2016(6):54-56.

[4] 楊曉強,石磊,周益明,等.吡唑醚菌酯·氟環唑防治小麥赤霉病田間藥效試驗[J].上海農業科技,2015(4):132-133.

[5] 焦艷艷,吳寶瑞,李玉青,等.25%吡唑醚菌酯懸浮劑對小麥赤霉病相對防效及產量的研究[J].中國農業信息,2017(19):87-88.

[6] 夏敏,季林章,姜興余.不同新藥劑防控小麥赤霉病的田間藥效試驗[J].現代農業科技,2019(23):100.