推拿聯合針灸治療血瘀型腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察

李江濤 齊雨

摘要 目的:觀察推拿手法聯合針灸對血瘀型腰椎間盤突出癥的臨床療效。方法:選取2015年6月至2017年12月秦皇島市中醫醫院收治的血瘀型腰椎間盤突出癥患者100例作為研究對象,按照隨機數字表法隨機分為對照組和觀察組,每組50例。對照組接受單純針灸治療,觀察組在對照組基礎上加用脊柱推拿手法,2組均以10次為1個療程,連續治療2個療程。比較2組患者治療前、治療3 d、10 d后JOA評分系統(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA)、Oswestry功能障礙指數的變化、血小板計數、血漿凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血酶原時間(APTT)、血栓彈力圖及臨床總有效率的變化、腰椎疼痛評分(VAS)、血清學指標、炎性因子的變化。結果:推拿手法聯合針灸可明顯改善血瘀型腰椎間盤突出癥的JOA評分、Oswestry功能障礙指數及凝血狀態,降低患者外周血SP、NPY、IL-1β、TNF-α水平,且具有時間依賴性。結論:推拿聯合針灸可明顯改善血瘀型腰椎間盤突出癥癥狀,調節患者的高凝狀態,該法具有一定的時間依賴性。

關鍵詞 腰椎間盤突出癥;血瘀型;推拿;針灸;OA Oswestry;血小板計數;凝血指標;血栓彈力圖

Study on Lumbar Muscle Function and Curative Effects of Manipulation in Combination with Acupuncture on the Blood Stasis Type Lumbar Intervertebral Disc Protrusion

LI Jiangtao,QI Yu

(Orthopedics Department,Qinhuangdao Chinese Medicine Hospital,Qinhuangdao 066000,China)

Abstract Objective:To observe the clinical effects of massage combined with acupuncture on blood stasis type lumbar disc herniation. Methods:A total of 100 patients with blood stasis type lumbar intervertebral disc protrusion were randomly divided into a control group (n=50) and an observation group (n=50). The control group received simple acupuncture treatment,the observation group on the basis of the control group recieved spinal massage manipulation,both groups take 10 times as a course of treatment,2 consecutive courses of treatment. The changes of JOA score system (Japanese Orthopaedic Association Scores JOA),Oswestry dysfunction index,platelet count,plasma prothrombin time (PT),activated partial prothrombin time (APTT),thromboelastogram and clinical total effectsive rate,lumbar pain score (VAS),serological index and inflammatory factors were compared between the 2 groups before treatment,3 days and 10 days after treatment. Results:Massage manipulation combined with acupuncture could significantly improve the JOA score,Oswestry dysfunction index and blood coagulation state of blood stasis lumbar disc herniation,and reduce the levels of SP,NPY,IL-1 β and TNF-α in peripheral blood in a time-dependent manner. Conclusion:massage combined with acupuncture can obviously improve the symptoms of blood stasis lumbar disc herniation and regulate the hypercoagulable state of patients,which is time-dependent.

Keywords Protrusion of lumbar intervertebral disc;Blood stasis type;Manipulation;acupuncture;JOA;Oswestry;Platelet count coagulation index;TEG

中圖分類號:R681.5文獻標識碼:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2020.06.022

腰椎間盤突出癥于1764年被研究人員首次報道,由于椎間盤組織的退變、受損,導致纖維環破裂,其髓核組織向正外或外側突觸,壓迫相關神經而導致一系列臨床癥狀[1]。該病是臨床常見病及多發病,嚴重影響患者的日常活動。古籍并無腰椎間盤突出癥的病名記載,其屬于中醫學“腰腿痛”“痹證”等范疇,《素問·痹論》一書中描述:“痹在于骨則重,在于脈則血凝而不流,在于筋則不仲,在于肉則不仁”。清代許克昌、畢法兩大醫家合撰《外科證治全書》中指出:“諸痛皆由氣血瘀滯不通所致”。上述條文均說明血瘀型是腰椎間盤突出癥的一個重要分型,本團隊通過對文獻的大量學習及臨床病例觀察,我們亦證實血瘀型是腰椎間盤突出癥發生率最高的證型,為此我們采用活血化瘀針刺及推拿方法對血瘀型腰椎間盤突出癥進行治療,并嘗試用生物電理論探討該治療方法的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2015年6月至2017年12月秦皇島市中醫醫院收治的血瘀型腰椎間盤突出癥患者100例作為研究對象,按照隨機數字表法隨機分為對照組和觀察組,每組50例。觀察組中男29例,女21例,年齡24~49歲,平均年齡(37.28±8.29)歲。病程1個月至2年,平均病程(17.24±6.14)月,CT或MRI證實L3-4椎間盤突出或膨隆15例,L4-5椎間盤突出或膨隆28例,L5-S1椎間盤突出或膨隆7例。對照組中男28例,女22例,年齡25~51歲,平均年齡(38.51±8.91)歲。病程1.5個月至3年,平均病程(19.01±5.92)個月,CT或MRI證實L3-4椎間盤突出或膨隆16例,L4-5椎間盤突出或膨隆29例,L5-S1椎間盤突出或膨隆5例。一般資料經統計學分析,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 1)中醫診斷標準[2]:2012年中華醫學會頒布的關于《中醫病證診斷療效標準》中關于血瘀型腰椎間盤突出癥的診斷;2)西醫診斷標準[3]:參照2011年胡有谷主編第4版《腰椎間盤突出癥》中的診斷依據。

1.3 納入標準 1)符合1.2診斷標準者;2)經影像學檢查證實存在腰椎間盤突出或膨隆者;3)知情同意,能配合完成治療療程者。

1.4 排除標準 1)一般資料不全者;2)合并腰椎骨折、脊柱炎等其他疾病者;3)存在明顯神經缺損者;4)存在心、腦、腎等臟器嚴重疾病者;5)精神疾病患者;6)孕婦或哺乳期婦女;7)存在暈針等不良反x應者。

1.5 脫落與剔除標準 1)中途退出治療者;2)治療期間出現嚴重并發癥或不良反應者;3)隨訪過程中失訪或自然脫落者。

1.6 治療方法

1.6.1 對照組 對照組采用辨證取穴及隨證取穴。主穴:L3-S1夾脊穴,外丘、委中、腎俞、氣海俞、環跳、足三里。隨證取穴:下肢放射痛位于后正中者加用足太陽膀胱經穴位,如秩邊、承扶、承山、昆侖。下肢放射痛位于外側者加用足少陽膽經穴位,如風市、足三里、丘墟、俠溪。取穴方法:參照石學敏編著第七版《針灸學》中關于穴位的定位。操作:患者采用側臥位,穴位表面皮膚用75%乙醇消毒后使用1.5~3寸華佗牌一次性針灸針垂直于皮膚快速直刺,捻轉以患者產生酸、漲麻等得氣感為度,留針30 min,每10 min行針1次。

1.6.2 觀察組 觀察組采用辨證取穴、隨證取穴聯合推拿手法治療。針刺取穴及操作方法同對照組。推拿手法如下:患者采用俯臥位,操作者利用按、揉、滾等松解手法于患者腰部及下肢患側進行推拿治療。繼而操作者雙手掌根重疊,沿脊柱至腰骶部按壓3次,以緩解腰背肌肉痙攣。隨后操作者點壓腰陽關、腎俞、環跳、承扶、委中以及阿是穴,每處穴位按壓x5 min,由輕到重。隨后囑患者采用側臥位,操作者采用腰部改良斜扳法,左右各操作1次,隨后輕輕拍打腰部肌肉以松解。最后囑患者再次俯臥位,繼續用按、揉、滾、彈撥等手法由腰部至患側坐骨神經循行區域進行推拿10 min,并熱敷患處。2組均以10次為1個療程,連續治療2個療程,療程中間間隔3 d。

1.7 觀察指標

觀察比較2組患者治療前、治療3 d、10 d后JOA評分系統(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA)、Oswestry功能障礙指數的變化、血小板計數、血漿凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血酶原時間(APTT)以及血栓彈力圖的變化、腰椎疼痛評分(VAS)、血清學指標:疼痛P物質(SP)、神經肽Y(NPY);炎性因子:白細胞介素-1β(IL-1β)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)變化。

1.7.1 JOA評分系統 該評分系統最初有日本骨科協會提出,評分范圍0~29分,分數越低代表腰部功能越差。JOA評分系統包括主觀癥狀、臨床體征、日常生活動作以及膀胱功能4大部分[4]。

1.7.2 Oswestry功能障礙指數 包括疼痛程度、日常生活活動能力、提物、行走、坐、睡眠、性生活、社會活動和旅行活動等10項目,總分45分,得分越高代表功能障礙越嚴重。

1.7.3 凝血指標及血栓彈力圖 分別于治療前、治療3 d、治療10 d對2組患者的凝血指標以及血栓彈力圖進行檢測,前日22:00囑患者禁食,次日清晨抽取外周血10 mL,對患者的PT、APTT、血小板計數以及血栓彈力圖進行檢測。

1.7.4 腰椎疼痛評分 由經過培訓的同一位醫師,在患者入組時、治療3 d后、治療10 d后,采用視覺數字疼痛評分法(VAS)對患者腰椎疼痛程度進行測評,工具為一把帶刻度(0~10 cm)直尺,測評前向患者講解疼痛程度與刻度尺數字的對應關系,患者根據自身疼痛感受選擇刻度尺相應的數字,此數字即為VAS評分。分別于晨起、上午11:00、下午4:00進行測評,取每日測量最高值為統計值。

1.7.5 血液學指標檢測 所有患者入組時、治療x3 d后、治療10 d后,抽取空腹靜脈血,送至理化檢驗室檢測血清SP、NPY、IL-1β、TNF-α含量。采用日立全自動生化分析儀,試劑由伊利康生物技術有限公司提供,嚴格按照試劑盒說明書操作處理樣品上機檢測。

1.8 療效判定標準 參考JOA評分改善率進行評價,JOA評分改善率=(治療后評分-治療前評分)/(29-治療前評分)×100%,治愈為改善率≥85%,顯效為改善率60%~84%;有效為改善率30%~59%,無效為未達到以上標準者。總有效率=治愈率+顯效率+有效率。

1.9 統計學方法 采用SPSS 18.0統計軟件對研究數據進行統計分析,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗;計數資料用率(%)表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組患者治療前后JOA和Oswestry功能障礙指數評分比較 治療前2組患者JOA、Oswestry功能障礙指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療x3 d后2組JOA評分均有所增加,Oswestry功能障礙指數有所減少,差異均無統計學意義(P>0.05);治療10 d后,觀察組JOA明顯高于對照組,Oswestry功能障礙指數明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

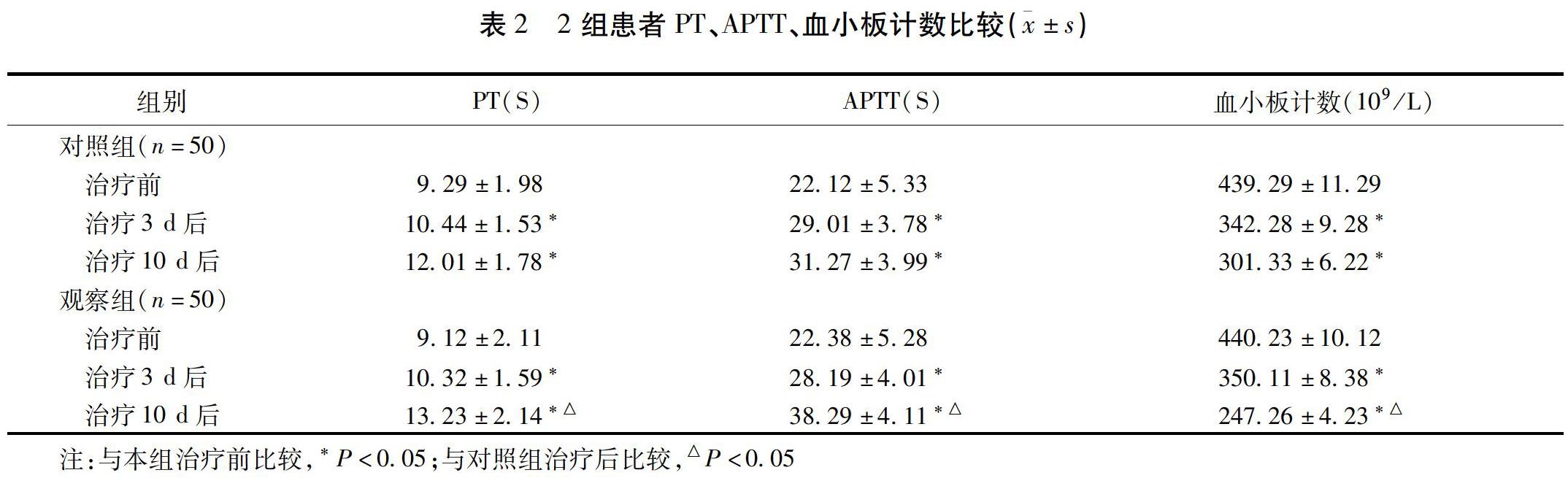

2.2 2組患者治療前后凝血指標以及血栓彈力圖比較 2組患者治療第3天時PT、APTT、血小板計數及血栓彈力指標數值相近(P>0.05),直至治療至第10天,2組患者上述指標均較治療前明顯改善,其中觀察組優于對照組,差異有統計學意義(xP<0.05)。見表2、表3。

2.3 2組患者治療前后VAS評分比較 2組患者治療前VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療3 d、10 d后VAS評分較治療前明顯降低,且觀察組3 d、10 d后均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.4 2組患者治療前后血液學指標比較 2組患者治療前、治療3 d后血清學指標SP、NPY、IL-1β、TNF-α比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療x10 d后2組患者SP、NPY、IL-1β、TNF-α均較治療前明顯降低,且觀察組SP、NPY低于對照組,差異有統計學意義(xP<0.05)。見表5。

2.5 2組患者臨床療效比較 觀察組患者臨床總有效率為92%,對照組患者總有效率為70%,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。

3 討論

腰椎間盤突出癥與古籍中描述“腰腿痛”“痹證”等一致,早在先秦時期古代醫賢即已對腰椎間盤突出癥進行文字記載,《黃帝內經》認為足太陽膀胱經、足少陽膽經、足陽明胃經、足少陰腎經發生病變時可導致腰腿痛,此外該書還從腰腿痛的分布部位、疼痛性質提出虛、寒、濕乃此病的發病原因,并從辨證論治角度闡述基本治療原則。在對該病分型的研究中古人云:“痹在于骨則重,在于脈則血凝而不流,在于筋則不仲,在于肉則不仁”,又有“蓋腰者,一身之要,屈伸俯仰,無不由之。若一有損傷,則血脈凝澀,經絡壅滯,令人疼痛不能轉側”,由此可見血瘀是導致該病的主要病因,而在大量的現代文獻研究[5-7]亦證實血瘀型是腰椎間盤突出癥的一個重要分型。本研究通過對大量臨床病例的收集,亦證實血瘀型確乃腰椎間盤突出癥的主要證型。

針灸以起效快、操作便捷、依從性高的優勢在世界范圍內日益普及,而針灸鎮痛效應早在砭石時期已被記載,《黃帝內經》中詳細記載疼痛的病因病機、癥狀體征及治療手段,并認為氣血瘀阻是導致疼痛的主要原因。現代醫學從分子生物學角度研究針灸的鎮痛機制,發現針刺可改善局部血液循環,減少炎性滲出物的分泌,由此減少炎性物質對神經的刺激效應,松解神經根的粘連,此外針刺作用于機體后可喚醒機體自身“抗痛系統”,誘發腦啡肽神經元、腦啡肽及阿片受體的興奮性,降低組胺、5-羥色胺等致痛物質的濃度,提高痛閾,從而實現止痛目的[8-13]。本研究選穴以“經脈所過,主治所及”為原則,以L3-S1夾脊穴,腎俞、氣海俞、環跳、委中、足三里、外丘為主穴,其中腎俞、環跳、委中乃治療腰痛之經典要穴,而夾脊穴可溝通諸經絡,尤其足太陽、少陽兩大經絡,用于治療瘀血型腰椎間盤突出癥更彰顯行氣活血化瘀之功效。此外從神經根分布區域而言,夾脊穴涵蓋根性分布區域及感性分布區域兩大

類,刺激夾脊穴更可鎮痛、調節氣血、舒筋活絡。本研究中主穴還包含足三里、血海、外丘三穴,足三里是調節氣血的要穴,足三里乃足陽明胃經,此經多氣多血之經,刺激該穴可調補氣血,疏通經絡。外丘屬足少陽膽經之郄穴,秉著陽經郄穴止痛之原則而選用該穴。

本研究中,對照組接受單純針刺治療,結果顯示經過3 d的干預患者的疼痛癥狀亦有明顯改善,但在經過統計學處理后發現加用推拿手法的觀察組在治療10 d后療效較對照組明顯,治療3 d后2組患者在JOA、Oswestry功能障礙指數比較,差異無統計學意義(P>0.05),但在持續治療10 d后觀察組患者上述指標的改善明顯優于對照組,此結果趨勢在改善患者負性情緒方面具有一致性,此研究結果表明,推拿手法可充分緩解腰部局部肌肉的緊張度,促進局部血液循環,斜扳復位手法可將嵌頓或錯位的腰椎椎體關節位置得以改善,加大椎間隙空間,從而促進椎間盤的回納,減少對神經的刺激,實現止痛目的[14-16]。本研究還檢測了2組患者治療前后凝血指標、炎性因子、疼痛物質和神經傳遞物質。瘀血型腰椎間盤突出患者處于高凝狀態,中醫并無血液高凝狀態的描述,但早在《黃帝內經》階段即已將其列入“血瘀證”范疇,《靈樞》中云“若有所墮墜,……則氣血凝結”[17-18]。其病因機相對較為復雜,病因病機復雜,但故疼痛不移,痛有定處,唇舌爪甲紫暗,脈澀等為其辨證要點。經治療后2組患者的血液高寧狀態得到一定程度的緩解,結果顯示2組患者治療第3天時PT、APTT、血小板計數以及血栓彈力指標數值相近(P>0.05),直至治療至第10天,2組患者上述指標均較治療前改善,其中觀察組優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),這提示推拿聯合針刺確可改善血瘀型腰椎間盤突出癥患者的凝血狀態。患者治療后炎性因子、疼痛物質、神經肽均較治療前下降,說明該治療方案可有效改善患者的炎性狀態,減輕疼痛物質及神經肽的分泌,從而改善患者的疼痛狀態。

綜上所述,推拿聯合針灸科明顯改善血瘀型腰椎間盤突出癥臨床癥狀及腰肌功能,并改善患者的凝血狀態,該法具有一定的時間依賴性,值得臨床x推廣。

參考文獻

[1]趙定麟.臨床骨科學[M].北京:人民軍醫出版社,2003:806.

[2]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].北京:中國醫藥科技出版社,2012:229-230.

[3]胡有谷.腰椎間盤突出癥[M].北京:人民衛生出版社,2011:23-37.

[4]程繼偉,王洪偉,鄭文杰,等.慢性下腰痛療效評價方法的應用現狀[J].中國修復重建外科雜志,2014,28(1):119-122.

[5]楊迎賓,何澤民.腰椎間盤突出癥中藥治療機理研究進展[J].世界最新醫學信息文摘,2016,16(81):146-147.

[6]傅秀珍,陳夢麗,陳少華,等.腰椎間盤突出癥1294例中醫癥候特征及護理探討[J].廣東醫學,2013,34(13):2112-2114.

[7]瞿梅,劉秋根,董朋,等.活血通絡方配合電針治療血瘀型腰椎間盤突出癥50例[J].中國中醫藥現代遠程教育,2013,11(23):23-25.

[8]武書.針灸治療腰間盤突出癥及對患者血清炎癥因子和血漿血栓素B_2影響[J].醫學理論與實踐,2018,31(23):3539-3540.

[9]鄭四化.溫針灸腰椎間盤突出癥改善疼痛、恢復功能及預后作用分析[J].中醫藥臨床雜志,2018,30(12):2309-2311.

[10]李珊,陳愛杜.針刺鎮痛機制的研究發展[J].2015,22(32):24-27.

[11]陳振鋒.針灸配合中藥外敷治療老年腰椎間盤突出癥臨床觀察[J].中國實用醫藥,2018,13(32):107-108.

[12]韓濟生.針刺鎮痛共識與質疑[J].中國疼痛醫學雜志,2011,17(1):9-14.

[13]李曉.針灸推拿聯合中藥熏蒸治療腰椎間盤突出癥的效果分析[J].中國醫藥指南,2018,16(31):160-161.

[14]胡爭.針灸治療腰椎間盤突出癥的方法和臨床效果觀察[J].中西醫結合心血管病(連續型電子期刊),2018,6(31):127-128.

[15]蔡寶凱.五步斜扳法治療氣滯血瘀型腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察[D].福州:福建中醫藥大學,2013.

[16]王豐.正骨手法治療血瘀氣滯型腰椎間盤突出癥療效觀察[J].陜西中醫,2013,34(4):418-419.

[17]劉喆.血栓彈力圖(TEG)在評價體外循環心臟外科手術圍手術期凝血功能改變中的應用[D].石家莊:河北醫科大學,2015.

[18]朱雄武.血瘀證與骨折遲緩愈合發病的相關性研究[D].昆明:云南中醫學院,2013.

(2018-12-31收稿 責任編輯:王楊)