共享經(jīng)濟商業(yè)模式分類及其發(fā)展路徑研究

孟韜 關(guān)鈺橋 董政

摘 要:共享經(jīng)濟作為互聯(lián)網(wǎng)時代的一種新型商業(yè)模式和價值創(chuàng)造方式,其商業(yè)模式分類一直是學者們所關(guān)注的重點。本文通過對相關(guān)文獻進行系統(tǒng)梳理,歸納出共享經(jīng)濟商業(yè)模式的六個維度:協(xié)作平臺、閑置資源、互動與共創(chuàng)、協(xié)同治理、資產(chǎn)形式和技術(shù)賦能。采用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法將40家全球代表性企業(yè)分成四種共享經(jīng)濟商業(yè)模式類型:資源共享平臺型、重資產(chǎn)層級型、輕資產(chǎn)共創(chuàng)協(xié)同型和實體空間低技術(shù)型。在此基礎(chǔ)上,對不同類型商業(yè)模式的未來發(fā)展路徑進行案例分析與探討,完善了共享經(jīng)濟商業(yè)模式的理論框架。此外,本文總結(jié)了共享經(jīng)濟未來發(fā)展的趨同路徑以便企業(yè)及時調(diào)整戰(zhàn)略:企業(yè)應(yīng)注重用戶參與協(xié)同治理,趨向社群化發(fā)展;鼓勵共享經(jīng)濟模式多元化,重視發(fā)展“動態(tài)化”;深耕智能創(chuàng)新,提高技術(shù)賦能能力。同時,傳統(tǒng)企業(yè)尤其是制造業(yè)企業(yè)可優(yōu)先選擇重資產(chǎn)層級型或?qū)嶓w空間低技術(shù)型的商業(yè)模式作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展路徑。

關(guān)鍵詞:共享經(jīng)濟;商業(yè)模式;疫情防控常態(tài)化;分類研究;模糊集定性比較分析(fsQCA)

中圖分類號:F713? 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2020)12-0040-10

共享經(jīng)濟是基于互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),集成和共享大量閑置資源的一種新型經(jīng)濟形態(tài)和資源配置方式[1],主要體現(xiàn)為使用權(quán)的暫時性轉(zhuǎn)移和剩余所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓[2]。近年來,中國共享經(jīng)濟發(fā)展迅速,業(yè)已成為全球共享經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的主陣地,“共享經(jīng)濟+”的態(tài)勢越發(fā)顯著。受2020年初新冠肺炎疫情的影響,國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)短暫低迷、增長緩慢的情況,人們的消費方式也發(fā)生了很大變化,協(xié)同消費有了進一步發(fā)展。共享經(jīng)濟作為一種新業(yè)態(tài)、新技術(shù)和新的商業(yè)模式,可以有效地將閑置資源優(yōu)化利用,激活消費市場,帶動擴大就業(yè),對疫情防控常態(tài)化中的經(jīng)濟發(fā)展具有一定促進作用。2020年7月,國家發(fā)展和改革委員會等13個部門聯(lián)合出臺的《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費市場帶動擴大就業(yè)的意見》中再次強調(diào)發(fā)展共享經(jīng)濟的重要性,要“培育發(fā)展共享經(jīng)濟新業(yè)態(tài)”并提出“鼓勵共享出行、共享住宿等領(lǐng)域產(chǎn)品智能化升級和商業(yè)模式創(chuàng)新”等一系列發(fā)展意見。

探討共享經(jīng)濟的重要性離不開對其商業(yè)模式的關(guān)注[3],共享經(jīng)濟的商業(yè)模式種類繁多,但其模式所屬類型不同。在后疫情時代,為了促進共享經(jīng)濟健康可持續(xù)發(fā)展,共享經(jīng)濟商業(yè)模式的分類標準,以及影響其模式的決定因素是急需被厘清的。同時,隨著共享經(jīng)濟企業(yè)的發(fā)展,商業(yè)模式是否一成不變?不同類型共享經(jīng)濟企業(yè)的未來發(fā)展路徑有哪些?這些問題,都值得學術(shù)界進行深入探討。在研究中發(fā)現(xiàn),商業(yè)模式采取“一種系統(tǒng)的、整體的視角來解釋公司是如何經(jīng)營的”[4],其各要素間如何匹配非常適宜采用整體論、組態(tài)思維的定性比較分析(QCA)方法[5]。基于此,本文采用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法,從協(xié)作平臺、閑置資源、互動與共創(chuàng)、協(xié)同治理、資產(chǎn)形式和技術(shù)賦能等六個維度,歸納出四種共享經(jīng)濟商業(yè)模式類型,并為共享經(jīng)濟企業(yè)提供發(fā)展路徑的建議。本文不僅是構(gòu)建共享經(jīng)濟商業(yè)模式理論框架的重要補充,還體現(xiàn)了新研究方法——具備定性與定量相結(jié)合的模糊集定性比較分析(fsQCA)方法——在共享經(jīng)濟領(lǐng)域中的應(yīng)用,進一步增強共享經(jīng)濟的解釋力,從而揭開共享經(jīng)濟組織的“黑箱”。

一、共享經(jīng)濟商業(yè)模式及其分類研究現(xiàn)狀

商業(yè)模式是企業(yè)進行價值創(chuàng)造的方法和邏輯[6],是理解企業(yè)成長與發(fā)展的重要角度之一。共享經(jīng)濟作為互聯(lián)網(wǎng)時代下的一種新型商業(yè)模式和價值創(chuàng)造方式[7-8],其商業(yè)現(xiàn)象往往與企業(yè)的商業(yè)模式緊密相關(guān)。目前,學術(shù)界對共享經(jīng)濟商業(yè)模式的研究已有一定的成果,主要集中在共享經(jīng)濟與商業(yè)模式的理論研究,包括共享經(jīng)濟商業(yè)模式的維度[8]、分類[9]與基本特點[10]。此外,共享經(jīng)濟商業(yè)模式的案例研究也成為熱點,但仍集中于商業(yè)模式創(chuàng)新的單案例或多案例比較研究方面,主要是從價值創(chuàng)造 [11-12]及制度合法化[13]視角進行的分析。

雖然目前許多商業(yè)模式都自稱或被稱為“共享”,但從“共享”的程度與實質(zhì)性角度來說,這些模式也存在著不同。Habibi等[14]簡單地將共享商業(yè)模式分為純商業(yè)(如Zipcar、摩拜)、純共享(如Couchsurfing)及兩者之間(如Airbnb、滴滴)。李強治[15]從交易成本的視角將共享經(jīng)濟商業(yè)模式分為集中化重資產(chǎn)和分布式輕資產(chǎn)兩種。孫凱等[9]借鑒李鴻磊[6]的“九宮格”商業(yè)模式分類,以“主體類型”維度為橫軸,以“表現(xiàn)形式”維度為縱軸,得到個人間、個企間和企企間等九種共享經(jīng)濟基本類型。孟韜[16]從市場特征、交易主體等方面論述了共享經(jīng)濟商業(yè)模式各類型特征與典型案例,初步將共享經(jīng)濟商業(yè)模式分為平臺型、社群型和層級型三種,并強調(diào)共享經(jīng)濟商業(yè)模式具備產(chǎn)消者、社群性等特征。

QCA方法在前人研究共享經(jīng)濟商業(yè)模式時已有應(yīng)用。Munoz和Cohen[8]首次通過fsQCA方法進行商業(yè)模式分類研究,得出五種商業(yè)模式類型:基于大眾的技術(shù)型模式,協(xié)同消費型模式,商務(wù)面對大眾型模式,基于空間、低技術(shù)共享型模式,以及烏托邦式的共享異類商業(yè)模式。但其案例樣本均為國外共享經(jīng)濟企業(yè)。近年來,中國成為全球共享經(jīng)濟發(fā)展的主陣地,中國共享經(jīng)濟獨角獸企業(yè)蓬勃發(fā)展,選擇中國企業(yè)為案例樣本具有一定必要性和代表性。高素英等[17]通過提取商業(yè)模式核心要素作為解釋變量,運用清晰集QCA方法探究共享經(jīng)濟模式要素的聯(lián)動機理,旨在挖掘中國情境下共享經(jīng)濟形態(tài)隱含的內(nèi)在邏輯。但清晰集QCA方法的應(yīng)用相較于模糊集QCA方法具備一定局限性,只能處理二分類變量,其取值必須被校準為0或1[18]。

目前,共享經(jīng)濟商業(yè)模式分類研究仍存在一定的局限性:實證研究較少、更傾向案例支持的理論研究[14],以及未考慮企業(yè)動態(tài)性可持續(xù)發(fā)展的靜態(tài)商業(yè)模式分類[8-17]。綜上,本文選取在中國具有一定知名度的共享經(jīng)濟企業(yè)為研究對象,通過fsQCA方法將其分為四種商業(yè)模式,并研究其未來發(fā)展路徑。

二、研究設(shè)計

(一)研究方法

QCA方法采取整體的視角,開展案例層面比較分析,每個案例被視為條件變量的“組態(tài)”[19]。QCA方法既適合于小案例數(shù)(15個以下),中等規(guī)模樣本(15—50個),也適合超過100 個案例數(shù)的大樣本案例的研究,可以有效地將定性分析與定量分析進行優(yōu)勢互補[18]。

商業(yè)模式是價值發(fā)現(xiàn)、價值匹配和價值實現(xiàn)過程中一系列要素的組合,具備典型的組態(tài)視角。共享經(jīng)濟商業(yè)模式作為技術(shù)經(jīng)濟下一種成功的商業(yè)模式,其組成因素是相互依賴、并非完全獨立的,因而要用“整體的”組合方式來解釋不同商業(yè)模式發(fā)展的成因。采用組態(tài)視角和QCA方法,可以厘清商業(yè)模式構(gòu)成要素中,哪些是企業(yè)必備要素,通過哪些組合模式,可以實現(xiàn)組織預(yù)期的成長,或避免負面結(jié)果[5]。基于此,本文使用對案例選擇標準具有包容性和可用性的fsQCA方法,通過分析共享經(jīng)濟商業(yè)模式六個維度與共享經(jīng)濟成熟度的關(guān)系所形成的不同組態(tài),從而得出共享經(jīng)濟商業(yè)模式的分類。

(二)樣本案例的選擇

隨著共享經(jīng)濟的迅速發(fā)展,共享經(jīng)濟已從共享出行、共享住宿發(fā)展到共享辦公、知識技能等更多領(lǐng)域,這使得總體樣本呈現(xiàn)集邊界較難確定、內(nèi)部差異較大等問題,而fsQCA方法可以對中小樣本提供更加有效的分析[17]。基于此,本文選取40個在中國具有一定知名度的共享經(jīng)濟企業(yè)(如表1所示),不僅限于中國本土成長的共享經(jīng)濟企業(yè),還包含全球各領(lǐng)域具有代表性共享經(jīng)濟企業(yè),從而增強案例的可信度。其中,中國27家本土共享經(jīng)濟企業(yè)案例是從2017—2019年國家信息中心發(fā)布的《共享經(jīng)濟發(fā)展年度報告》中篩選得出。

(三)變量設(shè)計

在進行商業(yè)模式設(shè)計時,應(yīng)在考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,選擇出合適的要素組合,并通過要素組合來形成最終的商業(yè)模式[20]。基于此,本文通過梳理國內(nèi)外共享經(jīng)濟及其商業(yè)模式的經(jīng)典文獻,總結(jié)出共享經(jīng)濟商業(yè)模式具備協(xié)作平臺、閑置資源、互動與共創(chuàng)、協(xié)同治理、資產(chǎn)形式和技術(shù)賦能等六個維度,以共享經(jīng)濟成熟度為結(jié)果變量。

1.判斷商業(yè)模式類型的評估維度

協(xié)作平臺是共享經(jīng)濟及其商業(yè)模式的基本特征之一[8-10]。共享經(jīng)濟企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)平臺連接供需雙方用戶,進行資源重新匹配,形成了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),進而創(chuàng)造價值。然而,學術(shù)界對此仍有一定的質(zhì)疑:平臺是否一定是數(shù)字化平臺,實體化平臺是否也適用于共享經(jīng)濟[8]。Cohen和 Kietzmann [7]認為,用來提高可持續(xù)消費和生產(chǎn)的平臺,既可以是數(shù)字化連接,也可以是分布式實體資源共享。

閑置資源再分配同樣被認為是共享經(jīng)濟商業(yè)模式的基本特征之一[21],也可作為共享經(jīng)濟商業(yè)模式的重要維度之一[8]。共享經(jīng)濟突破了對資源的利用方式,側(cè)重激活和開發(fā)閑置資源,強調(diào)“使用而非占有”[22]。然而,隨著共享經(jīng)濟的迅速發(fā)展,共享形式不再局限于P2P的閑置資源共享,還包含知識技能、時間的共享。因此,本文使用閑置資源維度衡量企業(yè)和用戶在多大程度上運用閑置資源來進行共享活動。

互動與共創(chuàng)與“P2P互動”相比,突顯了價值共創(chuàng)這一概念,強調(diào)價值共創(chuàng)是共享經(jīng)濟重要的價值創(chuàng)造方式[23],簡言之,互動是行為,共創(chuàng)價值是結(jié)果,兩者有效地整合在一起。同時,共創(chuàng)不僅局限于企業(yè)與用戶之間共同的價值創(chuàng)造[23],還包含用戶間的價值共創(chuàng),從企業(yè)視角上也可以稱其為用戶價值獨創(chuàng)[12]。P2P互動也是Chase[21]認定成為共享經(jīng)濟的必要條件之一。隨著共享經(jīng)濟的發(fā)展,用戶更加積極主動參與到共享經(jīng)濟的價值創(chuàng)造活動中來,呈現(xiàn)高自主性、強個性化、高獨立性等特點,價值共創(chuàng)更為明顯。

協(xié)同治理是評估企業(yè)業(yè)務(wù)對鼓勵用戶等利益相關(guān)者參與價值創(chuàng)造活動及企業(yè)治理中來的開放程度。Munoz和Cohen [8]將協(xié)同治理作為研究共享經(jīng)濟商業(yè)模式的重要維度之一。McLaren和Agyeman[24]提出,共享經(jīng)濟范式中協(xié)作和參與治理對社群模式的重要性,并將共享經(jīng)濟的框架從以商業(yè)為中介的共享平臺擴展到更廣泛的共享范式。社群經(jīng)濟是共享經(jīng)濟的核心之一[25]。

資產(chǎn)形式的選擇一直是企業(yè)運營與發(fā)展的重要問題。隨著共享經(jīng)濟的成熟發(fā)展,企業(yè)不斷調(diào)整戰(zhàn)略來適應(yīng)市場,尤其是在具有中國特色的共享單車、充電寶等B2C型共享經(jīng)濟企業(yè)興起之后。在資產(chǎn)形式方面,一些企業(yè)出現(xiàn)從輕資產(chǎn)逐漸向重資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢,如滴滴增設(shè)公共交通產(chǎn)品。本文將重資產(chǎn)的共享經(jīng)濟企業(yè)賦值為大于50分。

技術(shù)賦能是指共享經(jīng)濟企業(yè)利用或依賴互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)來賦予其創(chuàng)新、競爭等更多能力,主要表現(xiàn)為企業(yè)在依托互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,利用大數(shù)據(jù)、機器學習等智能技術(shù),提高資源配置效率,幫助企業(yè)準確獲取、有效傳遞、高效滿足用戶的個性化需求[26]。技術(shù)賦能可以對傳統(tǒng)組織治理方式進行深刻改造,而共享經(jīng)濟的技術(shù)賦能也被注入了新的內(nèi)涵:平臺通過創(chuàng)造互動場景、開放平臺接口和技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等手段,賦予利益相關(guān)者創(chuàng)新、生產(chǎn)和競爭的能力,以實現(xiàn)資源的高度整合與高效利用,達到同外部組織或個人共生、共享、共贏的理想狀態(tài),是未來組織最重要的職能之一[20]。

2.結(jié)果變量的設(shè)計

本文將結(jié)果變量設(shè)計為共享經(jīng)濟成熟度,由企業(yè)估值和可持續(xù)發(fā)展能力兩個因素組成。企業(yè)估值作為資本對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的認可度,能夠有效衡量投資價值和未來發(fā)展[17]。共享經(jīng)濟作為一種新的經(jīng)濟模式,與傳統(tǒng)IPO企業(yè)的估值不同,大部分共享經(jīng)濟企業(yè)仍未上市,其估值的公允度較弱。因此,本文結(jié)果變量中還考慮到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,由企業(yè)成立至今的時間來衡量。為了保證共享經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)健性,本文將企業(yè)估值30億美元作為評價標準,超過30億美元估值的企業(yè)賦值為50分以上,并參考企業(yè)持續(xù)時間,來調(diào)節(jié)共享經(jīng)濟成熟度評分。

(四)數(shù)據(jù)收集與獲取

為了確保數(shù)據(jù)的真實性和變量賦值的準確性,本文采用一手和二手數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式收集案例信息,滿足了三角測量的原則[27]。數(shù)據(jù)收集時間主要集中于2019年10月1日至2020年1月10日,采用半結(jié)構(gòu)訪談與實地觀察相結(jié)合的方式收集一手數(shù)據(jù)。課題組走訪了上海、大連、沈陽、濟南等多個城市,向共享出行、共享住宿的相關(guān)管理部門了解各地實際情況;并參觀哈啰出行、途家、滴滴、蝸享出行、優(yōu)客工場(大連)等企業(yè)總部或大區(qū),從企業(yè)高層處了解企業(yè)發(fā)展歷程,對商業(yè)模式相關(guān)問題進行訪問。本文的訪談對象包含共享經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)<覍W者(4名)、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中高層(8名)以及相關(guān)政府部門領(lǐng)導(5名);二手數(shù)據(jù)主要包括企業(yè)官方公開資料和內(nèi)部資料、媒體報道及相關(guān)學術(shù)文獻與政府報告。此外,課題組還對40家企業(yè)進行分析討論并綜合評級打分,構(gòu)建共享經(jīng)濟企業(yè)各個案例的變量具體賦值表。限于篇幅表略,留存?zhèn)浒浮1疚倪M行了簡化的評估者間可靠性測試(IRR-test)。由于在實際測量過程中,本文關(guān)注的是影響共享經(jīng)濟商業(yè)模式的因素,而非測量方法本身,因而在IRR-test中采用平均分數(shù),而非測量誤差的方差。通過反復校準評分,最終的IRR分數(shù)為0.8939,說明該評估具有較好的可靠性。隨后,本文利用FSQCA3.0軟件的校準(Calibration)功能對40個共享經(jīng)濟案例評分表進行校準,選用閾值Calibration(x,100,50,0)得到真值表。

三、 共享經(jīng)濟商業(yè)模式的類型比較

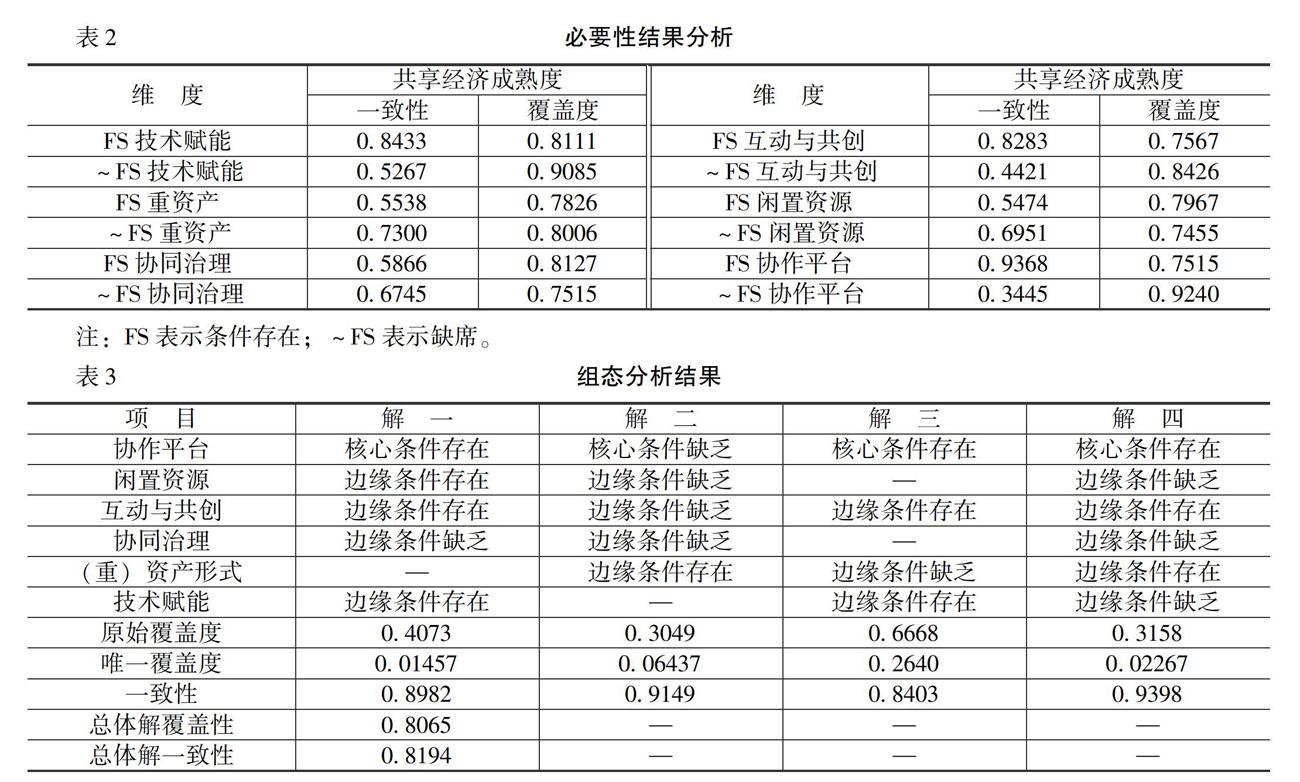

在模糊集定性比較分析中,當結(jié)果發(fā)生時,某個條件總是存在,那么該條件就是結(jié)果的必要條件。一致性是衡量必要條件的重要標準,當一致性水平大于0.9000時,則該條件可以認為是結(jié)果的必要條件[19]。因此,通過單個條件的必要性分析發(fā)現(xiàn),協(xié)作平臺是共享經(jīng)濟商業(yè)模式的必要條件,即FSPlat=0.9368> 0.9000(如表2所示),共形成四種組態(tài)(如表3所示),分別對應(yīng)不同的共享經(jīng)濟商業(yè)模式。

(一)資源共享平臺型

資源共享平臺型(簡稱“平臺型”)商業(yè)模式是由協(xié)作平臺、閑置資源、互動與共創(chuàng)、非協(xié)同治理和技術(shù)賦能等五個維度組成。該組態(tài)體現(xiàn)了共享經(jīng)濟企業(yè)利用信息技術(shù),使用戶可以通過平臺來進行P2P互動,從而實現(xiàn)對線下閑置資源的重新分配。代表性共享經(jīng)濟企業(yè)有Uber、滴滴、Airbnb等。

協(xié)作平臺的主要任務(wù)是整合閑置資源、設(shè)計匹配規(guī)則、調(diào)動用戶積極互動,并驅(qū)動價值共創(chuàng)。為了更好地搭建平臺,智能信息技術(shù)及其動態(tài)應(yīng)對能力在該組態(tài)下顯得尤為重要。因此,技術(shù)賦能不單單指基于互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)驅(qū)動的技術(shù),更注重精準的預(yù)測和智能化能力,即如何為供需雙方提供短時高效的連接匹配服務(wù)并不斷優(yōu)化。閑置資源重塑是平臺型商業(yè)模式的突出特點,即鼓勵用戶主動分享其閑置資源(房屋、私家車等)供給需要的用戶,并培養(yǎng)用戶“使用而非占有”的共享經(jīng)濟理念。然而,該組態(tài)下的互動與共創(chuàng)體現(xiàn)在P2P方面,即服務(wù)供需雙方間的互動和共創(chuàng)可以發(fā)生在用戶連接、接觸、分離等整個服務(wù)階段,線下實際接觸會使互動和共創(chuàng)價值更為明顯。但是,用戶實際上很難直接參與企業(yè)的管理與決策過程,因而呈現(xiàn)非協(xié)同治理現(xiàn)象。此外,該組態(tài)下的共享經(jīng)濟對資產(chǎn)形式有不同的選擇,如Airbnb為輕資產(chǎn)形式,途家則為重資產(chǎn)形式。

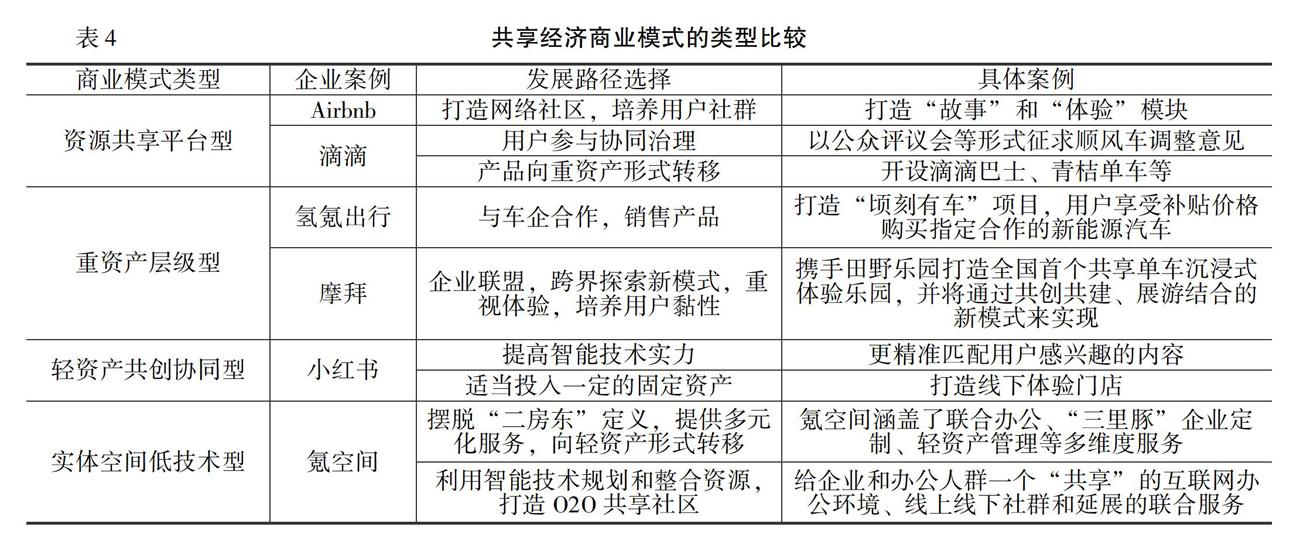

平臺型商業(yè)模式體現(xiàn)了公眾認知中最為典型的共享經(jīng)濟商業(yè)模式,基于互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),將海量分散化的閑置資源進行整合并共享[2] ,這一模式強調(diào)共享經(jīng)濟是一種新型的資源配置方式[28],其資源可持續(xù)發(fā)展觀念更符合發(fā)展共享經(jīng)濟的初衷。該模式與Chase[21]的共享經(jīng)濟商業(yè)模式基本特點相符合,即利用平臺促進P2P互動從而使得閑置資源最優(yōu)化。平臺型商業(yè)模式的未來發(fā)展路徑有:一是打造線上網(wǎng)絡(luò)社區(qū),培養(yǎng)用戶社群,讓用戶參與協(xié)同治理;二是平臺型商業(yè)模式下的資產(chǎn)形式選擇較其他模式更為復雜,隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大,企業(yè)可以增加一些重資產(chǎn)項目以穩(wěn)定其發(fā)展。

(二)重資產(chǎn)層級型

重資產(chǎn)層級型(簡稱“層級型”)商業(yè)模式是由非協(xié)作平臺、非閑置資源、非互動共創(chuàng)、非協(xié)同治理和重資產(chǎn)等五個維度組成。技術(shù)賦能未影響該組態(tài)的形成,重資產(chǎn)是該組態(tài)重要組成維度,具有典型B2C商業(yè)模式的層級特征。代表性共享經(jīng)濟企業(yè)有哈啰出行、蝸享出行、小電等。

重資產(chǎn)體現(xiàn)在企業(yè)需要有雄厚的資金流支撐和吸引資本投資的能力,進行短時間大規(guī)模的產(chǎn)品與服務(wù)投放。如共享單車企業(yè)成立初期曾經(jīng)歷多輪融資,進行大規(guī)模的單車投放。非協(xié)作平臺借助互聯(lián)網(wǎng)搭建與用戶直接聯(lián)系的“切入口”,或選擇(自身已然成為)大流量平臺載體提供更便捷服務(wù)。如哈啰單車通過支付寶App掃一掃來提供服務(wù)。非閑置資源,即其產(chǎn)品是由共享經(jīng)濟企業(yè)和制造商等相關(guān)合作方共同設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn),短時間大規(guī)模投放。此外,非互動共創(chuàng)和非協(xié)同治理兩個維度體現(xiàn)了該組態(tài)下的用戶更注重產(chǎn)品使用的便捷性與經(jīng)濟性,社交互動少,參與企業(yè)管理和價值創(chuàng)造的積極性低。值得一提的是,技術(shù)賦能雖然并不能明顯影響該組態(tài)的形成,但層級型商業(yè)模式也具備智能技術(shù)創(chuàng)新能力,主要體現(xiàn)在對大規(guī)模投放產(chǎn)品及其附加服務(wù)如何應(yīng)用智能技術(shù)的創(chuàng)新,如哈啰開發(fā)的“電子圍欄技術(shù)”。

層級型商業(yè)模式是具有中國特色的原創(chuàng)性共享經(jīng)濟模式,利用“共享之名”獲得較高的認知度,發(fā)展迅速[13]。該模式也是國外企業(yè)積極借鑒的“中國模式”,如美國共享滑板車公司Lime借鑒中國的共享單車模式在成立短短一年間成為全球獨角獸企業(yè)。層級型商業(yè)模式未來的可發(fā)展路徑有:一是與直接相關(guān)企業(yè)聯(lián)盟,深耕產(chǎn)品與服務(wù)的銷售,或跨界探索新模式,如用戶在共享汽車平臺購買相關(guān)品牌汽車享受優(yōu)惠等;二是企業(yè)可以拓寬產(chǎn)品線,打造“全生命周期”,重視用戶體驗,建立O2O社區(qū),培養(yǎng)用戶黏性。

(三)輕資產(chǎn)共創(chuàng)協(xié)同型

輕資產(chǎn)共創(chuàng)協(xié)同型(簡稱“協(xié)同型”)商業(yè)模式是由協(xié)作平臺、互動與共創(chuàng)、非重資產(chǎn)和技術(shù)賦能等四個維度組成。然而,閑置資源和協(xié)同治理兩個維度并不影響該組態(tài)的形成。代表性共享經(jīng)濟企業(yè)有閑魚、抖音、Wiki、Taskrabbit等。協(xié)作平臺在該組態(tài)下體現(xiàn)了更趨向社群化、領(lǐng)域化和模塊化的特征。就互動和價值共創(chuàng)而言,用戶間的互動方式更為靈活、復雜多樣,不僅限于“點對點”,也會出現(xiàn)“1對N”“N對N”,即用戶在社區(qū)或社區(qū)間的互動。用戶的連接既可以是共同的物品也可以是共同的興趣愛好,從而組成了擁有共同意向的消費社群,創(chuàng)造更多的價值[12]。技術(shù)賦能在該組態(tài)下體現(xiàn)為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在平臺運營維護的基礎(chǔ)上,利用大數(shù)據(jù)等智能技術(shù)收集歸納擁有共同意向的用戶并進行地理位置匹配。同時,非重資產(chǎn)是該模式的另一特點,體現(xiàn)為內(nèi)容共享、知識技能共享等。

雖然該組態(tài)并未顯示協(xié)同治理,但從調(diào)研中了解到,協(xié)同型商業(yè)模式的用戶高度參與企業(yè)的運營與管理,是企業(yè)的協(xié)助者和管理者,在一定程度上幫助企業(yè)進行價值創(chuàng)造。用戶積極參與、協(xié)同治理是共享經(jīng)濟的發(fā)展趨勢。此外,該組態(tài)顯示,閑置資源對結(jié)果沒有影響,但并不意味著該組態(tài)下共享經(jīng)濟企業(yè)不具備閑置資源共享的特征,它們可以是實體資源的租借共享,如閑魚;也可以是時間、技能、內(nèi)容共享,如抖音。

協(xié)同型企業(yè)利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)對用戶興趣、習慣等進行準確預(yù)測,將具有共同意向的用戶聚集在一起,形成消費社群從而將平臺分區(qū)劃分,更具有社群型特征。協(xié)同型商業(yè)模式未來的可發(fā)展路徑有:一是升級優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)社區(qū)平臺建設(shè),利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)將內(nèi)容更快更準確地匹配消費社群;二是部分產(chǎn)品向重資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,適當投入一定的固定資產(chǎn)(線下實體門店),或與其他品牌聯(lián)合打造“快閃店”、跨界營銷等,從而有利于品牌宣傳、提升用戶體驗。

(四)實體空間低技術(shù)型

實體空間低技術(shù)型(簡稱“空間型”)商業(yè)模式是由協(xié)作平臺、非閑置資源、互動與共創(chuàng)、非協(xié)同治理、重資產(chǎn)和非技術(shù)賦能等六個維度組成。代表性共享經(jīng)濟企業(yè)如Wework、氪空間、優(yōu)客工場等。協(xié)作平臺不僅搭建連接用戶的網(wǎng)絡(luò)平臺,更關(guān)注將資源有效整合并服務(wù)于用戶的線下實體。平臺兩端連接的都是企業(yè),具備“B2B”型商業(yè)模式特點。該組態(tài)下的資源并非來自閑置資源的重新利用,而是空間及其附屬的服務(wù)資源,如優(yōu)客工場在給企業(yè)用戶提供各種定制化辦公空間的同時,也為其提供金融、法律等全方位的企業(yè)服務(wù)。此外,由于企業(yè)會投入大量資金,搭建實體平臺或承擔“二房東”角色為企業(yè)用戶提供服務(wù),如集體大批量收購空間再進行對空間重新規(guī)劃與升級,因而企業(yè)多為重資產(chǎn)。

線下實體的搭建使得由用戶聚集形成社群生態(tài)成為可能,從而為用戶提供了頻繁互動與共創(chuàng)的機會。如優(yōu)客工場會定期舉辦活動,鼓勵企業(yè)用戶進行線上線下的社交,并擁有數(shù)量超過500家的服務(wù)商,為企業(yè)用戶提供相關(guān)服務(wù)。該模式的用戶更傾向于活動的參與者而非管理者,用戶沒有明顯參與社群活動治理或企業(yè)內(nèi)部決策管理的意向。此外,該模式對互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的需求不高,其線上平臺更傾向于面向用戶的“官方介紹”,即非技術(shù)賦能。可見,空間型商業(yè)模式具備“雙平臺”屬性,線下實體會自覺形成一個網(wǎng)絡(luò)社區(qū),增加用戶之間互動與共創(chuàng)的機會,從而共創(chuàng)價值。在中國,該模式的發(fā)展離不開國家“雙創(chuàng)”等一系列政策的支持。空間型商業(yè)模式的未來發(fā)展路徑有:一是利用智能技術(shù)規(guī)劃和整合資源打造O2O共享社區(qū);二是擺脫“二房東”定義,提供多元化服務(wù),向輕資產(chǎn)形式轉(zhuǎn)移。 綜上,本文在對上述四種模式進行比較分析與探討的基礎(chǔ)上,總結(jié)了相應(yīng)的可持續(xù)發(fā)展路徑,如表4所示。

四、共享經(jīng)濟企業(yè)的趨同路徑

(一)注重用戶參與協(xié)同治理,企業(yè)趨向社群化發(fā)展

與傳統(tǒng)經(jīng)濟不同,共享經(jīng)濟滲透領(lǐng)域廣泛,且大多數(shù)行業(yè)尚未制定統(tǒng)一的標準。政府部門作為主要的規(guī)制主體無法掌握其準確的發(fā)展規(guī)律。用戶作為共享經(jīng)濟產(chǎn)品和服務(wù)的體驗者,更能夠高效地發(fā)現(xiàn)問題,用戶參與實際上也是用戶與企業(yè)價值共創(chuàng)的表現(xiàn)。由于用戶本身就是“產(chǎn)消者”[17],用戶之間、用戶與企業(yè)之間的互動行為,可以幫助雙方在長期的協(xié)同演化過程中建立價值連接關(guān)系。因此,政府、企業(yè)、用戶和行業(yè)協(xié)會等多方共同參與的協(xié)同治理模式是共享經(jīng)濟健康發(fā)展的一條可操作路徑[29-30]。尤其在疫情防控的關(guān)鍵時期,多方協(xié)同顯得尤為重要。如滴滴在疫情期間號召全體網(wǎng)約車共同配合政府做好疫情防控,并與金融機構(gòu)、汽車租賃公司溝通協(xié)作,為司機順延租金等。當然,一系列保證司乘安全的防疫措施也離不開司機和用戶的積極配合。

在互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及下,共享經(jīng)濟商業(yè)模式趨向社群經(jīng)濟發(fā)展,已有學者將共享經(jīng)濟平臺定義成一種社群市場[31]。共享經(jīng)濟與社群經(jīng)濟具有一定的相似性。如閑魚以本地和興趣社區(qū)的形式成立“魚塘”,打造基于新生活方式的協(xié)同型商業(yè)模式,是社群經(jīng)濟的一種體現(xiàn)。消費社群是社群經(jīng)濟發(fā)展的核心,擁有共同興趣和意向的用戶群體可以促進用戶創(chuàng)造更多價值[12]。在現(xiàn)實的管理實踐中,共享經(jīng)濟平臺型企業(yè)在優(yōu)化平臺時會考慮增加用戶社區(qū)等社群化特征模塊,從而提升用戶黏性。消費社群使得協(xié)同型用戶的互動方式更為多樣頻繁,更具有社群化特征;空間型商業(yè)模式的“雙平臺”特性使得打造線上和線下“雙社區(qū)”成為可能。

(二)鼓勵共享經(jīng)濟模式多元化,重視發(fā)展“動態(tài)化”

共享經(jīng)濟不僅發(fā)展迅速還具有較強的動態(tài)性,涉及行業(yè)越發(fā)廣泛,其商業(yè)模式不斷更迭創(chuàng)新,從而滿足用戶的需求。共享經(jīng)濟組織呈現(xiàn)出一個整合資源供應(yīng)方和消費需求方的動態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),具有動態(tài)性特征。同時,共享經(jīng)濟背景下的價值創(chuàng)造不再是企業(yè)主導的單維度靜態(tài)過程,而是多維度、動態(tài)化的共創(chuàng)過程,價值由共享平臺參與主體間全方位互動后共同創(chuàng)造[23-32]。此外,外部環(huán)境的突發(fā)變化對共享經(jīng)濟模式動態(tài)發(fā)展有一定影響。在新冠肺炎疫情的影響下,知識共享、二手閑置物品交易等以“零接觸”的模式受到用戶歡迎,其下載量短時間內(nèi)激增。因此,在對共享經(jīng)濟商業(yè)模式進行分類的基礎(chǔ)性研究時,應(yīng)考慮其商業(yè)模式類別不是“一成不變”的,會跟隨共享經(jīng)濟市場發(fā)展階段和動態(tài)的用戶需求而發(fā)生變化。

多元化發(fā)展已經(jīng)成為共享經(jīng)濟企業(yè)可持續(xù)發(fā)展必不可少的戰(zhàn)略要求,不僅是產(chǎn)品和服務(wù)范圍的擴張與多樣性(如滴滴開設(shè)青桔單車,并提供金融服務(wù));還包含輕重資產(chǎn)形式的轉(zhuǎn)換等(空間型商業(yè)模式的“輕資產(chǎn)化”)。值得一提的是,層級型商業(yè)模式在發(fā)展初期會面臨市場準入門檻低、產(chǎn)品投放“單一化”、同行競爭大等問題,急需在模式和產(chǎn)品等方面進行多維度創(chuàng)新,以多元化來吸引消費者、培養(yǎng)用戶黏性。如哈啰,從初創(chuàng)期涉及單車和助力車產(chǎn)品的“哈啰單車”,升級為涵蓋順風車業(yè)務(wù)、電動車租售平臺和換電業(yè)務(wù)的“哈啰出行”,再到2020年4月改版打造“出行+本地生活”的全方位共享平臺。

(三)深耕智能創(chuàng)新,提高技術(shù)賦能能力

技術(shù)賦能是數(shù)字時代下共享經(jīng)濟企業(yè)借助大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段,盤活原本分散的閑置資源,從而打造多方協(xié)同的平臺、賦予用戶多重身份,以提高其創(chuàng)造價值的能力。智能化技術(shù)充分激活并重組了原本分散、靜態(tài)的資源,尤其在抗疫期間,用戶的在線消費習慣得到進一步培養(yǎng),是共享經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展的新契機。

共享經(jīng)濟企業(yè)可以通過兩個方面提高技術(shù)賦能能力。一是對具備“產(chǎn)消者”身份的共享經(jīng)濟用戶賦能,即用戶利用信息技術(shù)與企業(yè)共同創(chuàng)造價值、協(xié)同治理,從而激發(fā)用戶活力和培養(yǎng)用戶黏性。如企業(yè)小紅書的用戶,可以利用GPS定位等技術(shù)分享所見所得。二是數(shù)字技術(shù)對信息安全性等基礎(chǔ)能力和建立信任機制提供支持,即共享經(jīng)濟企業(yè)需要通過技術(shù)和治理手段維護平臺系統(tǒng)的運行,保障可持續(xù)發(fā)展。就基礎(chǔ)性功能的技術(shù)創(chuàng)新而言,層級型商業(yè)模式的智能技術(shù)創(chuàng)新能力主要體現(xiàn)在其產(chǎn)品和附加服務(wù)上,如哈啰開發(fā)了“電子圍欄技術(shù)”。而其他商業(yè)模式則體現(xiàn)在進一步優(yōu)化供需匹配、提高效率等方面。然而,安全性和信任機制則可體現(xiàn)在技術(shù)平臺對用戶背景進行資質(zhì)審核、引用支付寶“信用分”、建立“一鍵報警”機制等方面。

五、傳統(tǒng)企業(yè)的共享經(jīng)濟發(fā)展路徑

數(shù)字經(jīng)濟時代,共享經(jīng)濟商業(yè)模式較之傳統(tǒng)商業(yè)模式具有更高的適應(yīng)性[32],可以為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供借鑒性發(fā)展路徑。隨著消費升級和顧客自主意識的提高,用戶創(chuàng)新和價值共創(chuàng)備受關(guān)注,傳統(tǒng)企業(yè)可以借鑒平臺型或協(xié)同型商業(yè)模式,通過搭建網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、發(fā)展社群經(jīng)濟等方式進行轉(zhuǎn)型升級,如海爾的HOPE平臺、小米的小米社區(qū)等。

相較于平臺型商業(yè)模式和協(xié)同型商業(yè)模式,層級型商業(yè)模式和空間型商業(yè)模式更適合傳統(tǒng)企業(yè)借助共享經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。資金雄厚、有良好聲譽的知名企業(yè)可以選擇具有“短時間、大規(guī)模”發(fā)展特性的層級型商業(yè)模式,與其他企業(yè)強強聯(lián)合開發(fā)共享經(jīng)濟項目,從而助力企業(yè)成功進入共享經(jīng)濟陣營,如東軟公司利用自身軟件智能優(yōu)勢與日本專業(yè)汽車電子企業(yè)阿爾派電子合作,成立東軟睿馳公司,推出共享汽車項目“氫氪出行”。層級型商業(yè)模式將產(chǎn)品“垂直”投放市場,體現(xiàn)了傳統(tǒng)企業(yè)B2C型商業(yè)模式的特點,兩種模式的高度匹配減輕了傳統(tǒng)企業(yè)進入共享經(jīng)濟市場的阻力。傳統(tǒng)企業(yè)良好的聲譽增強了用戶的信心,再加之“共享之名”的助力,層級型商業(yè)模式更易被社會公眾接受,從而提高企業(yè)進入共享經(jīng)濟的市場存活率。

然而,空間型商業(yè)模式更適合傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型或房地產(chǎn)企業(yè)進入共享經(jīng)濟市場。為了響應(yīng)國家“雙創(chuàng)”號召,找到經(jīng)濟資源匱乏與產(chǎn)能過剩之間的平衡點[17],產(chǎn)能共享成為大型骨干企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。如沈陽機床集團推出的 i5 智能共享機床,在加工時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可廣泛用于商業(yè)、管理和技術(shù)開發(fā),并與平臺實時連接實現(xiàn)生產(chǎn)力共享。此外,傳統(tǒng)的商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展共享辦公項目,也是其未來發(fā)展可行路徑之一。如擁有自營高端物業(yè)服務(wù)的萬達、萬科等房產(chǎn)企業(yè),可利用“空間充裕、地理位置優(yōu)越”等優(yōu)勢,“以租代售”打造共享辦公空間,為用戶提供高質(zhì)量、多維度、確定性的豐富服務(wù)。

六、結(jié)論與展望

共享經(jīng)濟作為一種新業(yè)態(tài),一種技術(shù)、制度和組織的創(chuàng)新組合方式,其商業(yè)模式分類一直是研究者所關(guān)注的重點。本文針對商業(yè)模式的基本問題開展研究,利用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法來解釋共享經(jīng)濟企業(yè)商業(yè)模式的分類及特點,并對不同商業(yè)模式類型的未來發(fā)展路徑進行案例分析,一定程度上完善了共享經(jīng)濟商業(yè)模式的理論框架。基于此,本文總結(jié)了共享經(jīng)濟企業(yè)未來發(fā)展的趨同路徑及傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑,以便企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略、及時地應(yīng)對市場變化。

2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情對共享經(jīng)濟不同領(lǐng)域、不同模式的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響,既有“沖擊”也有“刺激”。“抗疫與發(fā)展并重”的客觀需要促使共享經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)加速創(chuàng)新。本文的結(jié)論具備實踐性和時效性,共享經(jīng)濟企業(yè)在應(yīng)對突發(fā)疫情所帶來的沖擊,以及應(yīng)對疫情防控常態(tài)化而采取戰(zhàn)略調(diào)整時,可參照以下建議:第一,面對監(jiān)管、經(jīng)營等壓力,企業(yè)應(yīng)重視協(xié)同治理的作用,積極與政府、行業(yè)協(xié)會等形成合力,鼓勵共享經(jīng)濟用戶參與“抗疫”。第二,企業(yè)應(yīng)持有發(fā)展“動態(tài)化”的觀點,相信疫情帶來的沖擊只是暫時的,善于將在知識共享、閑置二手交易等領(lǐng)域涌現(xiàn)的新模式視為契機,促進商業(yè)模式成熟化、多元化。第三,企業(yè)應(yīng)持續(xù)智能化技術(shù)升級和商業(yè)模式創(chuàng)新,將其應(yīng)用于提升企業(yè)核心競爭力、加強安全與合規(guī)等方面的建設(shè),從而為用戶帶來更好的體驗和價值。第四,對傳統(tǒng)企業(yè)尤其是制造業(yè)企業(yè)而言,應(yīng)重視資源開放共享及平臺對制造業(yè)企業(yè)的賦能作用,積極探索共享制造的商業(yè)模式和適用場景,促進生產(chǎn)工具共享等。

此外,本文在研究方法和研究內(nèi)容上也具備一定理論意義和創(chuàng)新性。第一,研究方法上,本文突破了傳統(tǒng)的實證研究方法,采用定性與定量相結(jié)合的fsQCA方法,探索了商業(yè)模式中不同要素之間的復合組態(tài)分別對共享經(jīng)濟企業(yè)成熟度的影響。這不僅是對共享經(jīng)濟商業(yè)模式分類基礎(chǔ)研究的一個豐富,也是進一步驗證fsQCA方法與商業(yè)模式研究的契合度。同時,在案例的選擇上,與前人研究相比,本文既涉及全球各行業(yè)共享經(jīng)濟的領(lǐng)軍企業(yè),也涉及新興的獨角獸企業(yè),具有研究的必要性和代表性。此外,在商業(yè)模式維度和結(jié)果變量的設(shè)計上,本文更具全面性與時效性,如技術(shù)賦能與資產(chǎn)形式轉(zhuǎn)型是數(shù)字經(jīng)濟背景下共享經(jīng)濟企業(yè)關(guān)注的熱點。在未來研究中,可以考慮結(jié)合案例研究、大樣本分析等實證研究方法,對共享經(jīng)濟不同類型的商業(yè)模式進一步探索,增加研究的普適性。第二,研究內(nèi)容上,本文在對共享經(jīng)濟商業(yè)模式類型進行探討的基礎(chǔ)上,歸納總結(jié)了其未來發(fā)展的三個趨同路徑。共享經(jīng)濟商業(yè)模式具備“動態(tài)性”特征,其模式間可相互轉(zhuǎn)換、不是一成不變的。這也是區(qū)別于前人“靜態(tài)”商業(yè)模式分類研究[10-14]的又一創(chuàng)新點。

參考文獻:

[1] Bardhi, F., Eckhardt, G.M.Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing[J].Journal of Consumer Resource, 2012,39 (4):881-898.

[2] Belk, R.You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online[J].Journal of Business Research,2014, 67(8): 1595-1600.

[3] Gobble, M.M.Defining the Sharing Economy[J].Research-Technology Management,2017, 60(2): 59-63.

[4] Zott, C., Amit, R., Massa, L.The Business Model: Recent Developments and Future Research[J].Journal of Management, 2011,37(4):1019-1042.

[5] 杜運周.組織與創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域——組態(tài)視角下的創(chuàng)業(yè)研究[J].管理學季刊,2019,(3):31-41.

[6] 李鴻磊.基于價值創(chuàng)造視角的商業(yè)模式分類研究——以三個典型企業(yè)的分類應(yīng)用為例[J].管理評論,2018,(4):257-272.

[7] Cohen, B., Kietzmann, J.Ride on! Mobility Business Models for the Sharing Economy[J].Organization and Environment,2014, 27(3): 279-296.

[8] Munoz, P., Cohen, B.Mapping Out the Sharing Economy: A Configurational Approach to Sharing Business Modeling[J].Technological Forecasting and Social Change, 2017, 125 (3): 21-37.

[9] 孫凱,王振飛,鄢章華.共享經(jīng)濟商業(yè)模式的分類和理論模型——基于三個典型案例的研究[J].管理評論,2019,(7):97-109.

[10] 關(guān)鈺橋,孟韜.分享經(jīng)濟背景下企業(yè)商業(yè)模式比較分析——以美國Uber與中國滴滴為例[J].企業(yè)經(jīng)濟,2018,(4):27-35.

[11] 孫楚,曾劍秋.共享經(jīng)濟時代商業(yè)模式創(chuàng)新的動因與路徑——價值共創(chuàng)的視角[J].江海學刊, 2019,(2):102-108+254.

[12] 孟韜,關(guān)鈺橋,董政,等.共享經(jīng)濟平臺用戶價值獨創(chuàng)機制研究 —— 以Airbnb與閑魚為例[J].科學學與科學技術(shù)管理,2020,(8):111-130.

[13] 姚小濤,黃千芷,劉琳琳.名正則言順?——“共享”之名下的共享單車商業(yè)模式與制度組湊案例探析[J].外國經(jīng)濟與管理,2018,(10):139-152.

[14] Habibi, M.R., Davidson, A., Laroche, M.What Managers Should Know About the Sharing Economy[J].Business Horizons,2017,60(1): 113-121.

[15] 李強治.共享經(jīng)濟的本質(zhì):物盡其用的經(jīng)濟學分析[J].電信網(wǎng)技術(shù),2016,(12):32-35.

[16] 孟韜.網(wǎng)絡(luò)社會中“產(chǎn)消者”的興起與管理創(chuàng)新[J].經(jīng)濟社會體制比較,2012,(3):205-212.

[17] 高素英,張燁,王羽嬋.共享經(jīng)濟商業(yè)模式要素聯(lián)動機理研究[J].商業(yè)研究,2017,(11):1-6.

[18] 杜運周,賈良定.組態(tài)視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[J].管理世界,2017,(6):155-167.

[19] Ragin, C.C.,Strand, S.I.Using Qualitative Comparative Analysis to Study Causal Order : Comment on Caren and Panofsky [J].Sociological Methods and Research, 2008, 36(4): 431-441.

[20] Casadesus-Masanell, R., Richrt, J.E.From Strategy to Business Models and to Tactics [J].Long Range Planning, 2010, 43(2-3):195-215.

[21] Chase, R.How People and Platforms Are Inventing the Collaborative Economy and Reinventing Capitalism[M].New York: Public Affairs, 2015.251.

[22] 楊學成, 涂科.出行共享中的用戶價值共創(chuàng)機理——基于優(yōu)步的案例研究[J].管理世界, 2017,(8):154-169.

[23] 楊學成,涂科.共享經(jīng)濟背景下的動態(tài)價值共創(chuàng)研究——以出行平臺為例[J].管理評論,2016,(12):258-268.

[24] McLaren,D.,Agyeman,J.Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities[M].Cambridge:MIT Press,2015.337.

[25] Acquier, A., Daudigeos, T., Pinkse, J.Promise and Paradoxes of the Sharing Economy: An Organizing Framework[J/OL].Technological Forecasting and Social Change,2017.

[26] 周文輝,鄧偉,陳凌子.基于滴滴出行的平臺企業(yè)數(shù)據(jù)賦能促進價值共創(chuàng)過程研究[J].管理學報,2018,(8):1110-1119.

[27] Miles, M.B.,Huberman, A.M.Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook[M].Thousand Oaks, CA :Sage Publications, 1994.336.

[28] Matinab, J.C.The Sharing Economy: A Pathway to Sustainability or a Nightmarish Form of Neoliberal Capitalism[J].Ecological Economics, 2016,121(1): 149-159.

[29] 秦錚,王欽.分享經(jīng)濟演繹的三方協(xié)同機制:例證共享單車[J].改革, 2017,(5):124-134.

[30] 趙光輝,李玲玲.大數(shù)據(jù)時代新型交通服務(wù)商業(yè)模式的監(jiān)管——以網(wǎng)約車為例[J].管理世界, 2019,(6):109-118.

[31] Celata, F., Hendrickson, C.Y., Sanna, V.S.The Sharing Economy as Community Marketplace? Trust, Reciprocity and Belonging in Peer-to-Peer Accommodation Platforms[J].Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2017,10(2): 349-363.

[32] 王水蓮,李志剛,杜瑩瑩.共享經(jīng)濟平臺價值創(chuàng)造過程模型研究——以滴滴、愛彼迎和抖音為例[J].管理評論,2019,(7):45-55.

(責任編輯:鄧 菁)

收稿日期:2020-09-27

基金項目:國家自然科學基金項目“大眾生產(chǎn)視角下的分享經(jīng)濟組織形成機制研究”(72072026);國家社會科學基金重大項目“新時代流通服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑選擇與政策體系構(gòu)建”(18ZDA058);國家自然科學基金應(yīng)急管理項目“分享經(jīng)濟的組織性質(zhì)與組織模式研究”(71840006);遼寧省“興遼英才計劃”課題“數(shù)字經(jīng)濟時代企業(yè)高成長的機制與促進政策研究”(XLYC1904017)

作者簡介:孟 韜(1975-),男,陜西漢中人,教授,博士,博士生導師,主要從事網(wǎng)絡(luò)組織和營銷戰(zhàn)略研究。E-mail:mengtao@dufe.edu.cn

關(guān)鈺橋(通訊作者)(1993-),女(滿族),遼寧沈陽人,博士研究生,主要從事營銷戰(zhàn)略研究。E-mail:gyuqiao@163.com

董 政(1987-),男,山東濟南人,博士研究生,主要從事網(wǎng)絡(luò)組織研究。E-mail: 672642986@qq.com