西方20世紀音樂研究在中國(2000-2015)

◎邢逍航 (蘇州大學)

“幾乎沒有哪一個時代像20世紀這樣在音樂形式和技巧方面提出了如此諸多的問題。”[1]20世紀是西方音樂歷程中的一個重要節點,一個對新音樂的探索時期。與之前每個時期都有一個主流樂派占主導的社會形式不同,在這個時期許多新興樂派隨著社會的發展派生出來如:表現主義、新古典主義等。這些新興樂派創作出的音樂,在風格技術特點上都與20世紀之前大相徑庭。20世紀之前音樂風格相對之后較為保守,創作技法也較為規律。而隨著20世紀的到來,作曲家們百花齊放,在作曲技法、作曲風格、作品結構、音色音響等音樂元素方面大展身手,不斷創新,在這樣一個“新音樂”的大背景下這個時代的開拓者們創作出的音樂或讓人難以理解或令人心之向往,推動著西方音樂走向多元。而隨著中國社會發展力的不斷提升,對于文化軟實力的要求逐漸提高,我國的音樂學者們在上世紀80年代開始研究20世紀西方音樂,并在2000年之后研究數量逐漸增多。中國學者們使用的研究方法及角度也從開始的單純編譯、介紹,轉變為對西方音樂的看法,并開始站在中國的視角,以中國的文化分析方式客觀的對西方音樂進行解構與分析。這種現象在一方面也體現出了我國音樂學者們的文化自信。為了了解現如今我國學者們在該領域學術方向的研究重點及大概方向,筆者將選取的這506篇文獻分成理論研究(包括美學研究、社會學研究、樂理知識研究等)、作曲家研究(作曲家生平、作曲家風格研究等)、作品研究(包括技法研究、結構分析、調式調性研究等)三大類(參見圖1),將以這三個類別為大方向進行梳理。在了解中國學者在此領域的研究重點與大方向的同時,也對其在研究中體現的觀念、想法及所涉及的中國文化內涵進行分析。

圖1

一、技法·理念·教學:作品研究

多元化之所以被稱為20世紀西方音樂的最大特點之一,是因為在這個時期各類運用新興技法、理念的音樂作品層出不窮。中國學者們便將研究這些作品列為一大重點,文獻共309篇,占總共選取506篇文獻的約60%。

(一)創新技法

在作品研究這一類別中,對各種20世紀產生的新興創作技法的研究成為了此類文獻的熱點部分。其中一些作者將作品中的某個技法單獨拎出進行講解,唐勇的《貝爾格<鋼琴奏鳴曲>Op.1的線形對位》[2]就是此類文獻中的代表。作者首先對“線性對位”的概念進行講解,它作為復調技法的一種,在近現代作品中廣泛運用。再從“對比性線性對位”、“模仿性線性對位”、“偶成式線性對位”三個方面分析其在這首作品中的體現,并淺析此技法產生的音響效果。唐勇的另一篇文章《普羅科菲耶夫<第九鋼琴奏鳴曲>第一樂章半音化技法》[3],將半音化進行這種新型作曲技法與平行進行、持續音、模進三種傳統作曲方式相結合。探求在這首調性作品中,普羅科菲耶夫是如何在繼承傳統調性音樂的同時,融合近現代音樂技法從而形成自己的音樂風格。而薛曉明、冶鴻德,康建東、易慧、李旋等作者的文章則是對整個作品中出現的創作技法進行分析。例如薛曉明對此類文章的研究[4]就是結合譜例,從和聲和弦運用、調式調性、對位旋律等方面一一分析這一作品第一樂章的主部副部及再現部的寫作特點。展現了肖斯塔科維奇將俄羅斯民間音樂與創新技法相結合的寫作特點,從而對奏鳴曲這一音樂體裁做出的創新貢獻。作者認為其以同一結構貫穿整曲來加強音樂邏輯統一的方法、如何將民間音樂融入作品中包括短小樂匯展衍樂思的技術都值得我國的作曲家們借鑒、學習。

(二)創作理念

中國學者們一方面詳細的分析譜例、鉆研技法,一方面又開始注重對作曲家及其作品理念的進一步探究。班麗霞的一篇文章[5]首先引用了艾夫斯講述的自己對于這首作品構思與寫作過程的敘述。后將整首作品的配器、旋律進行、調性布局等音樂語言與艾夫斯要傳達的作品主題思想相結合。并在最后講解了美國超驗主義理想與文學家愛默生的哲學思想對于艾夫斯一生音樂創作的重要意義,就作品情緒從平靜自然到激動澎湃的原因給出了說明。他認為社會現實以及環境的動蕩將作曲家從信奉的觀念中拉扯回來,也進一步表達了作者對于現實生活的關注與期待。而《和平的追求 人性的吶喊》[6]文章講述了布里頓受到其作曲老師布里奇以及英國詩人奧頓的影響,志愿將“追求和平”作為人生信條。《安魂交響曲》這首作品雖以“追悼亡人彌撒曲”為主題運用了安魂曲的宗教標題,但實則為一部純粹的交響樂作品。作品的三個樂章分別從標題和內容上描述了從“對死的悲痛”到“最后的審判”到“永恒的安息”的內心變化。而通過對這三個樂章創作始末與音樂分析的描述,表達出作曲家對戰爭的抵制戰爭的堅定信念,以及身處二次世界大戰環境的痛苦下對和平安穩的強烈吶喊與深切渴望。

(三)演奏(唱)與教學

而隨著我國文化軟實力的不斷提升,人們對于演奏及演唱水平的要求也隨之升高,使得中國學者們開始越來越多的關注西方音樂作品的演奏(唱)與教學,也為后期人們的學習提供更為切身的感受與建議。在器樂類文獻中,郝菲菲的一篇文章分析了卡巴列夫斯基《二十四首鋼琴前奏曲》的演奏方法[7],她先簡略的從調式調性方面講述了這24首前奏曲的音樂形態,再從八度音、和弦、樂句、聲部層次、半音階、旋律六個方面用譜例講解此作品的音樂處理及演奏技巧。探尋《二十四首鋼琴前奏曲》作為一部鋼琴教材有怎樣的教學意義。劉宏偉的一篇分析謝爾蓋·斯洛尼姆斯基藝術歌曲《悶熱的草》的文章[8]則是聲樂類文獻的代表。文章在開頭同樣首先介紹了謝爾蓋·斯洛尼姆斯基生平及該作品的創作背景,接下來從作品的曲式結構及和聲特色方面分析其藝術特點。再對《悶熱的草》這首藝術歌曲的情感基調、內心世界進行梳理,并提出在演唱上的一些要求:精確地歌唱語言、聲音的把控能力以及感性與理性的二度創作。在這些文獻的論述中,我們可以了解到只有在充分明了作者的創作背景及創作意圖,才能將作品演繹得更貼近作曲家的本意,更深刻,更淋漓盡致。

二、技法·風格·整理:作曲家研究

(一)創新技法

在作曲家研究這一類別中,某類技術或理論在作曲家作品中的實踐研究占大多數。分析了斯式早期作品中自然調式與人工調式相結合的寫作特點。《達拉皮科拉十二音矩陣技法研究》[9]嚴逸澄在介紹了其不同于勛伯格“十二音技法”之余,結合達拉皮科拉的作品分別介紹了其十二音創作早期極少使用的雙序列矩陣、中期開始的復合序列矩陣以及最常用的單序列矩陣,三種“十二音矩陣”創作形式。講述了他作為意大利第一位序列音樂作曲家如何運用其生涯中最重要的作曲技法之一“十二音矩陣”來進行音樂創作的。而在《梅西安的對稱排列置換作曲技法》[10]一文中,作者講解了梅西安“不可能”創作技法中的一種:對稱排列置換。它是以定量化的數理關系控制各種結構生成,從而實現排列方面“不可能性”[11]的一種方法。并在研究這種創作技法內涵的同時對它的實際運用手法也進行了一定程度的分析。作者認為:“不可能性魅力”是梅西安音樂作品的精髓所在。也就是這些他獨特的音樂創作技法為20世紀音樂的創作發展帶來了巨大的影響。

(二)創作風格

對西方20世紀作曲家音樂創作特點及創作思維或風格的概述也是我國學者們研究的一個重點部分。《多變的斯特拉文斯基》[12]及《論巴托克的音樂創作》[13]都是將作曲家的創作分成各個時期來探究作曲家創作的整體音樂特點。王明鳳將斯塔拉文斯基的創作分為早期、新古典主義時期、序列主義時期三個部分,分別研究在斯氏各個時期的創作有怎樣的音樂特點,探求其創作風格的演變與發展。作者認為斯特拉文斯基各個時期的音樂創作在不失其民族性(俄羅斯)的前提下,都體現出了這個時期音樂作品的特征。這不但顯現出斯氏敢于創新的音樂風格,也體現了他過硬的音樂素養與寫作技巧。而蔡紅華將巴托克的創作按實際順序分成了五個時期:雖存在于歐洲音樂體系中,作品卻仍然運用匈牙利曲式與風格的創作初期;希望通過民間音樂旋律、曲調表達自己情感世界的第二時期;受社會現實影響,作出創新舞臺作品的第三時期;建立獨樹一幟“巴托克曲式”,促進新古典主義產生的第四時期;為兒童創作充滿愛的抒情曲調并將綜合曲式趨于完善的第五時期。巴托克不僅為后世留下了許許多多好的作品,還因為他對音樂的思考和創新,為后期作曲家的音樂創作開闊了思路并打下堅實的基礎。

(三)立體化人物

我們再將視角轉入歷史人物故事、回憶錄、書信等部分。如劉瑾的《埃里克·薩蒂的早期生活經歷與音樂創作》[14]作者將薩蒂的音樂創作分為中年、青年、晚年三個時期,并著重講述了在其人生經歷中“哥特式建筑”、他的叔叔埃德里·薩蒂、啟蒙老師維諾特、繼母作曲家巴娜舒赫以及文學家安徒生對他的種種影響,按照時間順序舉例進行印證。帶領讀者感受早期的生活經歷對他的音樂創作起到了怎樣的作用,探求其意義。秦西炫的《回憶沃爾夫岡·弗蘭克爾》[15],作者回憶了當時弗蘭克爾受納粹影響來到中國從教的三年時光里幾件他切身經歷并印象深刻的事情。他以敘事的方式為讀者們介紹了弗蘭克爾是怎樣一位嚴謹、優秀的教師、作曲家,且如何在潛移默化中為中國的音樂事業做出了一定貢獻。而《永遠的普羅科菲耶夫》[16]作者宮宏宇認為國內學界對普羅科菲耶夫的研究甚少并存在一定問題。他整理了西方學界在過去的一個世紀里對其研究的演變,以《普羅科菲耶夫:從俄國到西方》[17]和《人民的藝術家:普羅科菲耶夫的蘇維埃歲月》[18]兩部傳記為主講述了普羅科菲耶夫從被譏諷挖苦到受人尊重的人生歷程。

三、現狀·交互·批判:理論研究

(一)整體特點

理論研究包括美學研究、技法研究、樂理知識研究等。在這類文章中,研究整理各類音樂形式、思維或種類的整體特征及流變的學者不占少數。許勇三,陳世賓《20世紀音樂結構因素的主要特征》[19]是從旋律、和聲、調性觀念、節奏、織體寫法、配器和曲式七個方面來舉例探求20世紀音樂結構的主要特征。他們認為:在旋律上,20世紀的作曲家們不再滿足于運用過去慣用的標準來創作,他們致力于創作極度有序卻充滿活力的旋律線;在和聲上多種“復合”、“非三度”等和弦的出現加強了音響的音量及不協和性;在調性觀念上,20世紀作曲家們沖破傳統的大小調體系,擴大了原有的調性觀念;在節奏上,他們熱衷于創作與以往時期不同的非方整、不對稱的節奏模式;在織體寫法上,浪漫主義晚期的復雜厚重的密集和弦式寫法被簡單明了的“線式對位”所替代;在配器上20世紀作曲家致力于運用單一的音色來營造清晰、明確的聲部效果,并且善于用非常規的演奏方法來開發樂器不一樣的音色;最后在曲式上,雖較其他方面變化不大,但同樣在沿襲傳統的同時顯現出結構不再死板,愈發精煉的趨勢。而王文的《20世紀鋼琴作品的擴展技法及其演奏》[20]講述了鋼琴作為一個傳達音樂的手段,為了更好地迎合20世紀的音樂發展要求,作曲家們如何在傳統演奏技法上進行拓展,達到更為多樣的音色音響效果。作者在文章中將擴展技法的演奏位置分成鍵盤、鋼琴內部及其他部位三類。提出了音塊、啞鍵泛音(鍵盤)、撥弦、打弦、泛音、預制鋼琴(鋼琴內部)等20世紀主要鋼琴擴展技法。他認為20世紀音樂的多樣性導致了鋼琴音樂技法拓展的出現,這些被拓展的音樂技法也恰恰體現出了20世紀音樂創作的審美性。同樣在鋼琴創新技巧方面,楊健的《鍵盤刮奏的種類及其在普羅科菲耶夫鋼琴作品中的應用》[21]以及汪琴的《鋼琴音響的多元化表現》[22]則是分別在鋼琴鍵盤刮奏和敲擊兩個方面對鋼琴擴展技術進行詳細講述。新型鋼琴音響技術表現形式的不斷出現,為鋼琴音樂的發展帶來了舉足輕重的影響。

(二)學科交互

在學科交互類文章中可分為兩類,以李小諾、唐小波為代表的一些作者寫出的文章借用了其他學科的知識或者專業名詞,更好的為讀者們介紹解讀作品中出現的音樂現象。如《拱形結構在20世紀音樂中的體現》[23]拱形結構作為建筑學中的名詞被運用到音樂描述中。作者李小諾首先對“拱形結構”的意義進行解讀:三個或以上各自不同的結構部分依次展示,之后又反方向再現的寫作方法稱為拱形原則,而由拱形原則作出的音樂作品,其結構被稱為拱形結構。文章分別從傳統曲式與拱形結構的結合、拱形結構的獨立典型作品以及共性思維在各種音樂形式創作中的體現三個方面對拱形結構在20世紀的演變發展進行闡述。他認為20世紀音樂被要求“從主觀性變成客觀性”是拱形結構被廣泛運用的原因。另一類文章則是將其他學科與音樂相融合來體會音樂美學等方面更深層次的聯系與意義。如何寬釗的一篇文章就講述了勛伯格的音樂創作與阿多諾哲學間的聯系。[24]作者首先從“反奴役、反中心、反控制、反等級、反權力”五個特點為方向對阿多諾哲學思想進行概括講解。文章標題中“星叢”的概念就是阿多諾從本雅明處借鑒過來,他認為各因素間只要存在聯系,就是無等級各自存在的,就像是一顆顆松散相連的星星。而“否定表現”則是尊重兩個對立觀點以及矛盾之間的不可調和性。接下來作者將阿多諾哲學思想與勛伯格無調性音樂進行一一對比,發現之間高度契合的思想觀念。并從美學角度以“反愉悅”為主要特點對勛伯格星叢式的音高關系與否定性的思維模式進行解讀。對勛伯格為20世紀音樂做出的貢獻給予高度肯定。

(三)批判性解讀

筆者在梳理時發現,隨著我國音樂學者們對西方音樂研究程度的加深,也出現了小部分學者開始辯證的理解西方20世紀“新音樂”。這種聲音的出現以葉松榮為代表。他撰著了四篇文章對“新音樂”的局限性進行解讀,分別是在弱化民族特性、新技法更新、大眾審美需求以及主要創新觀念四個方面。在關于“新音樂”作品弱化民族特性方面[25]:在列舉出弱化民族特性的負面效應之余,他認為民族特性在作品中的缺失導致了20世紀部分音樂作品隔絕了其與民族傳統文化的關系,失去了文化精髓,無法使得作品同聽眾之間形成共鳴。新技法更新方面[26]:他分析了20世紀作曲技法不斷更新的原因,認為20世紀各類技法大多都獨立存在,相互間無法做到彼此推動共同發展。并且在肯定20世紀作曲家敢于創新的同時也提出創作缺少傳統角度的弊端思想。在創新觀念方面[27]:作者在文章中列舉了“不協和音的解放”、“回到巴赫”、“所做的每件事情都是音樂”三種創作觀念探討其局限性,他認為這些較為極端的創作觀念使得大部分20世紀音樂作品形象及技法趨于單一。在大眾審美需求方面[28]:他認為導致受眾群體越來越無法理解音樂作品的首要原因,是創作者們更多的在意本體,他們考慮的大多是如何創作出更為標新立異的寫作手段,而忽視了聽眾的感受。并固執己見,不加以調整。“新音樂”的出現是歷史發展的必然,而正確的認識到其局限性,也為我們更好地研究及學習西方音樂提供了更為確切的理論依據。

結 語

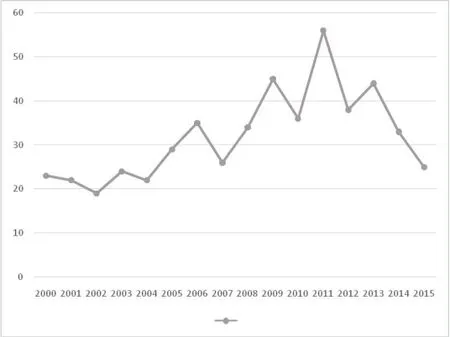

通過數據分析(見圖2)可以看出,從2000年到2011年中國學者們對20世紀西方音樂的研究數量處于穩步上升趨勢,并于2011年時達到頂峰,隨后又逐步下降。

圖2

本文筆者從三個大方向梳理出中國學者在這十五年內對20世紀西方音樂相關領域研究的側重點并粗略描述,由此可以看出,技法及音樂特點分析為我們認識音樂的基本途徑;作品音樂理念、人物立體化研究是探究音樂中的人文精神;而交互性研究與批判性研究兩種方法則是學者們為了更好地理解西方音樂文化提出的研究概念。

隨著時代的發展,中國學者們在借鑒西方史學研究方法的同時,逐漸開始站在中國人的視角下將中國人本體固有的傳統文化精神及內涵融入研究當中。葉松榮在《關于中國西方音樂史學研究特色的思考》[29]一文中也以中國學者們對西方音樂的研究提出了相關要求及建議:中國學者隨著對于傳統西方音樂研究的加深,需要建立起一套具有中國特色的理論體系,讓它在遵從西方音樂史學本質的同時也同樣擁有我們豐富的中國文化特點。