“三巨頭”書信中的歷史與現實

馬騏騑

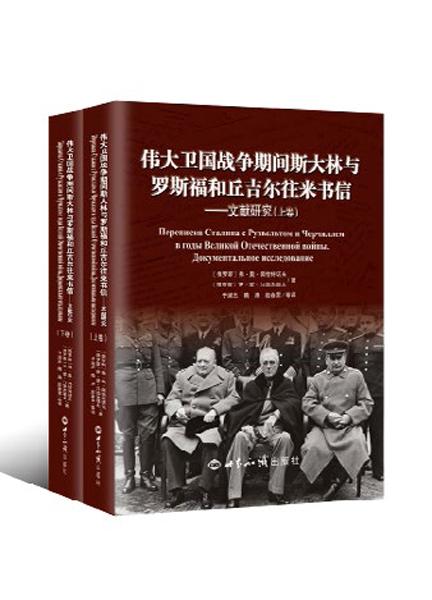

《偉大衛國戰爭期間斯大林與羅斯福和丘吉爾往來書信——文獻研究》

(俄羅斯)弗·奧·佩恰特諾夫 伊·愛·馬加杰耶夫/著 于淑杰 隋濤 趙春雷 等/譯

2017年11月出版世界知識出版社

近期,筆者再讀《偉大衛國戰爭期間斯大林與羅斯福和丘吉爾往來書信——文獻研究》(以下簡稱《往來書信》),對書中所展現的外交決策機制,以及這批戰爭文獻在其后歷史中的“再運用”略有所感。

本書的一大特點,是俄方專家為“三巨頭”的往來書信增補了大量事件背景和書信的撰寫過程,而這些補充以大國領導人的互動為基礎,開辟了認知二戰中戰爭決策的另一個“窗口”。《往來書信》的編著者俄羅斯國立莫斯科國際關系學院弗·奧·佩恰特諾夫教授在序言中指出,蘇方書信中的觀點大多源于斯大林的個人意志與判斷,參與撰寫書信的人員則僅包括莫洛托夫和維辛斯基、杰卡諾佐夫等少數高層官員,顯示出斯大林時代蘇聯的政治決策(以及涉及軍事、外交等具體業務方向的決策等)一般出自最高領導人和少數部門領導人之手,較少涉及其他部門和人員的特點。

相形之下,美國和英國的決策機制牽涉的部門和因素更為廣泛。在英方書信的撰寫過程中,丘吉爾倚重于外交部和軍方的信息、觀點和決策建議,并由他的私人秘書班子參與撰寫;美方參與書信撰寫的部門更多,羅斯福在決策上注重霍普金斯和萊希等與之關系密切的高級官員和幕僚。由此觀之,美英的外交決策機制受到國內政治、外交和軍事部門領導人觀點和部門利益的影響(而這些部門往往是有著自成一體、相對固定的利益和判斷),最高領導人所信任的幕僚也在決策中發揮著獨特的作用。此外,在“三巨頭”之間扮演信使角色的官員的個人外交行為和對事態的觀感、判斷,以及其對本國領導人的反饋,也對領導人之間的決策和互動產生影響。

因此,對比三方的決策機制差異,以及書信文本的迥異語言風格,我們可以更深刻地理解,戰時美英蘇三國的外交與戰爭決策的形成,絕非局限于宏觀的國家利益與“三巨頭”的觀念,也受到各國特有的決策參與者“圈子”的構成與立場的相當影響。值得注意的是,這一分析框架不僅適用對二戰時期同盟國關系和外交決策的認知,也對我們更好地認識現代大國關系中的決策分析與危機管控不無裨益。

如果說影響“三巨頭”書信形成的因素是“歷史中的歷史”,那么《往來書信》一書同樣映照著“歷史中的現實”。據佩恰特諾夫介紹,本書所收錄的“三巨頭”信函,最早是在冷戰發端年代,作為蘇聯與美英爭奪二戰歷史解釋話語權的工具而被倡議發行,隨后又在1951年被蘇聯高層叫停。根據當時曾在蘇聯外文出版社任職的學者阿爾巴托夫,以及當時蘇聯對西方國家安全政策的國安部門官員蘇多普拉托夫的回憶,1948年是蘇聯開始對西方政策趨向緊張與對抗的年份,1951年則是蘇聯放棄與英美等國繼續打“宣傳戰”的思路、轉向更為保守的政治運動與戰備的時間節點。

聯系到《書信往來》中所收錄的記述英美戰時領導人的利益訴求及與斯大林的分歧,以及三方最終在多種問題上達成妥協與共識的史料,不難想到,斯大林寄望于通過公開戰時一手文獻,詮釋蘇聯作為二戰勝利者的正面形象與合法性,在與西方國家的意識形態紛爭中占得上風。而1951年的暫緩出版,則顯示斯大林已然對“打筆仗”失去興趣。在蘇聯再度尋求與西方國家緩和與和平競爭的1955年和1957年,本書的出版再次得到討論和推動,意味著這批戰時文獻再度被當時的蘇聯領導人視為與西方進行和平競爭的“武器”。從這一視角出發,再度審視與思考書中許多書信與注釋解讀的內涵與傾向,便可對歷屆蘇聯領導人將歷史投射于現實的用心有更好的理解。

有趣的是,俄羅斯官方推動《書信往來》在大量增補的基礎上面世的2016年,同樣是該國與西方產生重大地緣政治分歧、同時謀求爭奪國際輿論話語權的時間節點。俄羅斯外長拉夫羅夫即直言:“二戰的教訓鮮活地證明,主要國際‘玩家為了尋找共同應對現代威脅的答案,必須開展集體外交工作,必須依靠國際法、平等和不可分割的安全原則以及聯合國的核心協調作用。”在閱讀與思考歷史之余,我們亦可從本書中一窺俄羅斯領導人對當代大國關系前景的判斷。