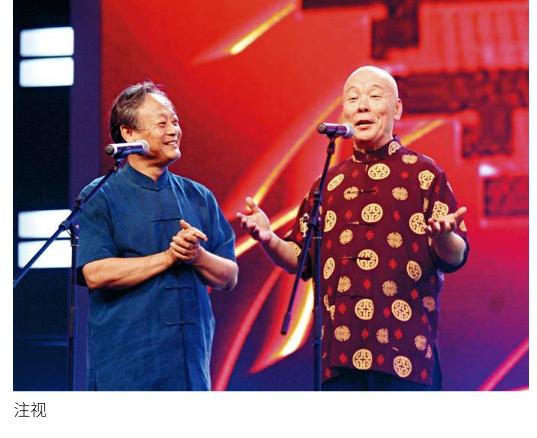

經歷60年風雨的“祥瑞”組合

甄齊

《三國演義》開篇就說,天下大勢,分久必合,合久必分。但王謙祥和李增瑞這對搭檔,就像被502粘在了一起,從1960年到2020年,轉眼已經合作了60年。而相似的從藝經歷、共同的藝術追求和互融的舞臺風格,則是他們攜手同心,走過60年風雨的重要保證。

一、入團從業

王謙祥是天津人,從小就跟著自己的戲迷父親隔三岔五去天津的中國大戲院聽戲。1960年,12歲的他經京劇演員劉雪濤介紹,到北京參加北京曲藝團的招生考試,以一段相聲《五哥放羊》順利拿到曲藝團的入場券,也開啟了他長達60年的“文藝北漂”生涯。60年里,他得到了生活中的愛情,也與李增瑞組成了事業上的好搭檔。

李增瑞是北京人,上小學的時候就在學校的聯歡會上表演過相聲。1960年,13歲的李增瑞被朋友拽著去參加北京曲藝團的招生考試。兩人合作了一段相聲《我的歷史》后,北京曲藝團方面就沒了下文。兩個月過后,就在李增瑞認為這次報考也會成為他的一段“歷史”時,錄取通知才到了他手里。筆者有時揣測,李增瑞冷面滑稽、帶一點“延遲性”的舞臺風格,估計是受到那段歷史的影響,這也恰好和王謙祥的巧慧清新形成了互補,“祥瑞”組合正式出道。

1960年,全國文藝團體普遍存在青黃不接的狀況,但也就是在這種情況下,老先生們本著對藝術的高度責任感,對學員的教育非常用心。王謙祥和李增瑞每每回憶起當時學員班的情形,都會感慨:“那會兒的老師都是‘明師,并不是有多么有名,而是非常的明白,他們對藝術的追求和對藝術的理解是常人不可想象的。在這樣一個藝術氛圍之下,有這樣眾多的老師調教指點,再加上平時觀摩和參加演出的機會很多,只要肯下功夫,想不進步都是非常困難的。”

二、學藝趣事

那屆學員班一共有60個學生,都是白天上課晚上看節目,邊學邊跟北京曲藝團一起演出,在實踐中磨礪技藝。“祥瑞”組合也得到了王長友、譚伯儒、高鳳山、羅榮壽、王世臣等老藝術家的悉心教導。“譚伯儒先生跟王長友先生是我們的老師,他們的教學方法不是注入式的,也很少親身示范,就是不想給我們留下‘模子。他們閉著眼睛聽,聽出問題就跟我們講,快的怎么慢下來,慢的怎么沉住氣,然后一遍遍讓我們演。老先生認為,自己的節目要有自己的節奏,這個節奏就在自己的心里,品咂這個節奏就得自身一遍遍體會,這樣才能找到自己演出最自如的那個‘點。”可當時還是少年的“祥瑞”組合玩心重,幾次都想趁著老師閉眼溜之大吉,“但我們當時就只活動活動了心眼兒,沒敢真走。”這一方面是因為確實不現實,一方面他們也明白,老先生這是為他們好。就這樣,“祥瑞”組合一點點磨去青澀,技藝漸臻圓熟。

除了精練相聲本門的功夫,王謙祥還隨馮廣躍先生學山東快書,還學彈琵琶,學唱山東柳琴。李增瑞則向王學義先生學快板,跟著韓德福先生學彈三弦,后來又自學了吉他。在相聲《數來寶》中,我們就可以看到李增瑞的快板功夫。李增瑞還參與創作,他創作的河南墜子《十個大雞子兒》,直到現在都是墜子名家馬玉萍老師的保留節目。

除北京曲藝團的老先生們外,馬季先生是對“祥瑞”組合幫助最大的人。20世紀80年代中期,經相聲作家廉春明介紹,“祥瑞”組合正式登門拜訪馬季。馬季當時就說:“咱又不是沒見過,干嘛非得通過一個人介紹,你們倆進門不就行了嗎!”一番話頓時沖去了兩人身上所有的拘束。在這次拜訪中,馬季把相聲《笑的探討》交給了兩人。之后,馬季隔三岔五就給他們本子,幫助他們進一步打磨技藝。

那段時間里,“祥瑞”組合沒有拜師卻得到馬季細致的教導,雖然后者從沒介意,但“祥瑞”組合在面對馬季時,總是自覺端正自己弟子的身份。

“每次我們都站著排練,請馬先生坐著看。(我們)也必須得拿師父當師父!拿師父不當師父,就坐著念本子,是對師父的不尊重,也是對藝術的不尊重。師父從沒在這方面要求我們,但我們覺得在‘尊師重道方面做得還行,所以先生也挺滿意的。”

三、演出軼聞

王謙祥是風趣中帶著些俏皮,李增瑞是冷面中透出點“狡黠”,這是當前觀眾對兩人的基本印象。但少有人知的是,巧慧的王謙祥有過三次忘詞的經歷,“干我們這行,在臺上忘詞的時候也有些辦法,比如往后倒兩句,或者往前倒一下,再接上”,但那三次忘詞,王謙祥完全是什么也想不起來了,最后是李增瑞給接了過去。“三次在臺上忘詞,每一次下邊都坐著一位我崇拜的老先生,一次是蘇文茂先生,一次是劉文亨先生,還有一次就是馬季先生”,王謙祥是緊張了。后來他們把“忘詞”和捧逗之間互相打暗號“努嘴”的梗編成了“包袱”,用在了節目里,這可能也是相聲“把點開活”技巧的又一種運用方式。

1981年,由文化部主辦的全國曲藝優秀節目(北方片)觀摩演出在天津舉行,王謙祥、李增瑞表演了廉春明的作品《風災》,獲得了表演一等獎。同期演出的節目還有侯耀文、石富寬的《戲曲漫談》,蘇文茂、馬志存的《新局長到來之前》,劉蘭芳的評書選段《岳云錘震金蟬子》。這次比賽是“祥瑞”組合第一次參加全國性曲藝比賽,好成績是對辛勞和汗水的最好慰藉,他們下定決心,還要繼續努力。

1986年,中央電視臺舉辦第一屆全國部分省市電視相聲邀請賽,“祥瑞”組合也準備了作品。參賽的過程有些曲折,但兩人不計較一時一事的得失,安定心態,以高度的自覺性和對藝術執著的追求認真打磨作品。最終,他們以一段《馴馬專家》獲得了第一屆全國部分省市電視相聲邀請賽的優秀獎,同年還獲得了文化部相聲評比的二等獎。與《風災》相比,《馴馬專家》似乎不盡如人意。但“祥瑞”組合認為,第一屆全國部分省市電視相聲邀請賽上確實是好手云集,佳作迭出,沒拿到更好的成績就要認真思考,哪些方面還有繼續提升的空間。“馬季先生常說:平生道路九羊腸。說相聲的首先得有好心態,能見他人之長,悟自身之短,才能有真正的進步。要是執拗于一城一地的得失,總把委屈當回事,是永遠也沒法進步的。”

四、創作心得

馬季非常重視相聲的創造性轉化和創新性發展,始終認為相聲得與時俱進,給觀眾最新鮮的體會。如在20世紀90年代,“祥瑞”組合拜訪了高鳳山、王學義等多位老先生,在他們的幫助下重新整理了戴少甫先生的代表作《數來寶》,并呈送給馬季。馬季看過說,“演這段相聲,就要有時代精神,要讓現代人能聽得懂,能夠喜歡。”在馬季的啟發下,他們把原作中唱鞋鋪、鐵鋪、理發店的內容都刪掉,加入了電影院、自選商場的相關內容。改編后的《數來寶》的舞臺效果非常好,得到了廣泛的肯定,現在舞臺上呈現的《數來寶》,大部分都是“祥瑞”組合的版本。

李增瑞寫過一個《戲與歌》的段子,用吉他伴奏的柳活是重頭戲,在當時似乎有“離經叛道”的嫌疑。但馬季看過后說這沒關系,雖然拿著吉他,但這個是相聲。“但是你這相聲有毛病,情節線有,但從始至終沒包袱線。相聲講求‘說學演唱,逗在其中。‘逗在其中就是包袱線。”在馬季的指點下,他們用心修改了這個作品,舞臺效果也很不錯。

在馬季的言傳身教下,“祥瑞”組合把緊跟時代、說新唱新當作了自己創作演出的基本準則。他們敏銳地注意到20世紀90年代的“英語熱”,熟練運用相聲的“倒口”技巧,利用方言和外語的差異化整理包袱,推出了作品《方言外語》。這個作品尤其受到香港、臺灣、新加坡等地觀眾的歡迎,因為這個作品里有家鄉的味道,很親切,很接地氣。

《換包裝》是“祥瑞”組合的一個經典作品,原稿是中國鐵路文工團相聲作家趙小林和相聲教育家馬桂榮共同創作的《搖滾賣布頭》,1996年“祥瑞”組合被調入中國煤礦文工團后,接過了文本,經過數夜不眠不休,付出了不少頭發為代價后,他們最終將《搖滾賣布頭》“升級”為了《換包裝》。《換包裝》緊貼時代,融合運用歌曲、舞蹈、rap等多種藝術手法,在帶給觀眾豐富的視聽享受的同時,還有力地諷刺了當時社會上把“換包裝”當成創新的浮華現象。他們憑借這個節目,不但于1997年、2000年分別獲得文化部“金獅杯”第二屆全國相聲比賽表演一等獎和第九屆文華獎表演獎,更讓觀眾記住了“謙祥歸王”和“里根sorry”。他們曾笑言,有段時間觀眾都忘了“王謙祥”和“李增瑞”這倆名字,“我們倆一出來,就是‘謙祥歸王和‘里根sorry出來了。”

一分耕耘一分收獲,從《換包裝》開始,“祥瑞”組合在繼承傳統和開拓創新的道路上,探索出了自己的風格。

五、藝術感悟

相聲是他們一生的摯愛,是他們“牽手”的“媒人”,也是他們藝術“婚姻”的“港灣”。所以,三不五時的,他們總要看看“媒人”,整理下“港灣”。

王謙祥認為,“相”是表演,“聲”是語言。后者是前者的基礎,前者是后者的體現。所以,相聲演員要在打好基本功的基礎上,仔細琢磨怎么表演。“小時候我們學相聲,老師教的時候說‘這點兒得使相,‘使相不就是表演嗎。每個演員,包括說單口的,沒有表演,使活兒就跟念書一樣,那能行么?”

談到相聲發展的現狀,李增瑞認為,相聲要適應現狀,就要不斷發展和改變自己。“比如曲藝的音樂在過去就是三弦、四胡、琵琶。后來就加入了揚琴等,也在不斷發展自己。要把藝術搞好,就要把自己的精品,要把自己的好東西拿出來,這樣才能吸引人。要讓觀眾想聽和愛聽,前提就是得好聽,所以要用好聽的節目來吸引觀眾。”

六、“鉆石婚”寄語

在相聲界,從業者的分分合合很常見,這也襯托出“祥瑞”組合能維持60年而不“裂穴”的難能可貴。有人問他們,這60年是怎么走過來的。他們的回答和他們的作品一樣,很有生活的哲理:

“有的年輕人說我要找一個適合我的相聲伙伴,這難了點。沒有任何一個人能夠完全適合另外一個人,包括夫妻都一樣,那么就需要適應。你總要找一個適應自己的人,你總想改變對方,對方一定也想改變你,那你們就長不了。任何人的相處,總會經歷初見的興奮——一段時間后產生矛盾——慢慢體諒包容——最后不離不棄這么四個階段,這本身就是一個適應的過程,也是讓渡自己一些空間的過程——什么事要打馬虎眼,什么事情能較較真,這都需要兩個人互相適應著來。我們也是這樣走過這60年的。所以,找到一個搭檔,就要做好適應的心理準備,有時候得利,有時候可能得吃點虧,得利當然好,吃虧也未必不是福。”

他們還認為,相聲搭檔如夫妻,夫妻過日子是茶米油鹽醬醋茶,相聲搭檔過日子,就得經常琢磨,怎么攜手同心,把相聲說好,“說相聲其實是我們在過日子,我們指望這個生活生存。說好相聲就能過好日子,說不好相聲就過不好日子。從工作上說,我們要好好說相聲,為工農兵服務,為社會主義服務。說得俗一點兒,我們把相聲說好了,我們的個人生活也就有保障。我們為什么能合作這么長時間?就是為了能說好相聲,是相聲藝術把我們結合在了一起,這是相聲緣,也是觀眾緣,有觀眾緣就說明我們還有相聲緣,為了把這緣分延續下去,我們就得遵從馬季先生的教誨,緊跟時代,繼續學習。”

在文章末尾,筆者建議大家再聽聽“祥瑞”組合的作品。《馴馬專家》里專家酸溜溜的語氣和千里馬的憋屈寓教于樂,《換包裝》里不倫不類的“創新”讓人哭笑不得,《方言外語》里那具有“地方特色”的英語讓人捧腹歡笑。他們的相聲真的是隨時代變遷而創作的。兩個當年意氣風發的小伙子,如今已是滿頭白發,但他們的一招一式還是那么認真和講究,一字一句還是那么默契。這不得不讓人感嘆,兩個人真是把相聲過成了生活,把相聲當成了唯一。

讓我們祝賀“祥瑞”組合“鉆石婚”快樂,健康長壽,祝廣大相聲同行都能和和美美,同心協力讓相聲的明天更美好!