甘肅武威亥母寺遺址出土錢幣述略

亥母寺遺址是西夏時期創鑿的一處藏傳密教靜修之地,位于武威市涼州區新華鄉纏山村七組西南側的祁連山北麓余脈,由4 座洞窟及窟前建筑遺存組成。2016-2018 年,甘肅省文物考古研究所在甘肅地質災害防治工程勘察設計院的配合下,對該遺址進行了連續三個年度的支護加固與考古發掘,清理出土了一批西夏、元、明、清及民國時期的遺跡遺物。經整理,發現不同時期錢幣110 枚。其中漢代3 枚、新莽1 枚、唐代1 枚、西夏2 枚、宋代17 枚、明代1 枚、清代73 枚、民國3 枚,因銹蝕嚴重導致時代不明者9 枚。

一 埋藏環境

此次發現的110 枚錢幣,只有少量是在窟前建筑F1 內出土,其余均出土于亥母寺遺址01、02 和03 窟的窟內堆積及相關遺跡中。亥母寺遺址創鑿于西夏崇宗正德四年(1130),歷元、明、清各代均有延續,期間多有損毀和修葺,但以1927 年武威大地震破壞最為嚴重。01、02、03 窟現存狀況及堆積主體即為1927 年武威大地震后形成,根據其剖面特征及堆積性質可將窟內堆積分為四個階段。第一階段堆積為黑灰色土層,夾雜大量麥草莖、樹枝、牲畜糞便等物,土質較疏松,為1927 年地震前形成,此階段曾利用洞窟空間,進行了牲畜圈養,地層受人為擾動較大,非早期的原生堆積。第二階段為1927 年地震堆積,主要為紅砂巖塊。第三階段堆積為灰褐色沙土層,夾雜大量巖塊、麥草莖、樹枝,土質較硬,為上世紀三十至八十年代形成。此階段除了在窟內從事佛事活動還進行了較為頻繁的建筑活動,地層擾動較為嚴重。第四階段堆積為紅褐色沙土層,夾雜大量小巖塊,土質較硬,形成于八十年代后,受當代人為擾動較甚。因三座洞窟四個階段的地層堆積均受晚期人為擾動較大,故這些錢幣并無埋藏特點及分布規律可循,出土時均較零散。但由于其埋藏環境相對封閉,且埋于沙土之中,環境干燥,雖經多次擾動,除個別銹蝕殘損外,多數錢幣均保存較好,使我們能較為全面了解這批錢幣的基本信息。

二 錢幣信息

按種類可將這批錢幣分為銅錢和銅元兩類,按鑄幣材質可分銅錢和鐵錢兩種。錢幣從漢代至民國均有發現,時間跨度較大,但以清代為主。

1.漢

三枚,皆五銖錢,篆書對讀,光背。錢徑26、穿徑9.4、緣厚1.6、肉厚1mm,重3.4g(圖1-1)。

圖1-1

2.新莽

一枚,貨布。垂針篆書,平首,平肩,上部有穿,下部有襠,平足,穿及面背均有郭和外緣。光背。通長57.6、寬22.7、緣厚2.5、肉厚2.1、足長20mm,重15.1g(圖1-2)。

圖1-2

3.唐

一枚,開元通寶,楷書對讀,光背。殘碎為三片,左下有缺失。錢徑25.8、穿徑6.4、緣厚1.5、肉厚0.9mm,重3.4g(圖1-3)。

圖1-3

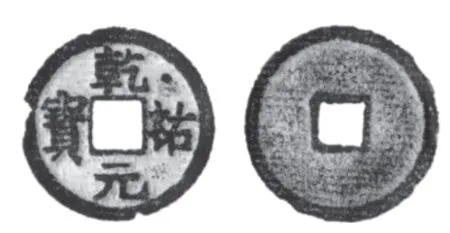

4.西夏

兩枚,均為乾祐元寶鐵錢,真書旋讀,光背,鑄工精良。錢徑25.3、穿徑5.7、緣厚1.5、肉厚1mm,重4.1g(圖1-4)。另一枚上部殘缺,楷書旋讀,光背。錢徑23.2、穿徑5.7、緣厚1.3、肉厚1mm,重1.7g(圖1-5)。

圖1-4

圖1-5

5.宋

十七枚,其中鐵錢兩枚,銅錢十五枚。兩枚鐵錢均為“宣和通寶”,一枚銹蝕較甚,一枚保存完好。楷書對讀,背文穿上部有一楷書“陜”字。錢徑24.6、穿徑6.2、緣厚1.5、肉厚1.1mm,重3.8g(圖2-1)。

圖2-1

元符通寶一枚,行書旋讀,光背。錢徑23.8、穿徑6.4、緣厚1.3、肉厚1mm,重3.8g(圖2-2)。

景德元寶一枚,楷書旋讀,光背。錢徑24.7、穿徑6、緣厚1.1、肉厚0.9mm,重3.7g(圖2-3)。

祥符元寶兩枚,一枚左下方殘缺,一枚保存完好,真書旋讀,光背。錢徑25.5、穿徑6、緣厚1.2、肉厚1mm,重3.8g(圖2-4)。

至和通寶一枚,篆書對讀,光背。錢徑24.6、穿徑7、緣厚1、肉厚0.8mm,重2.8g(圖2-5)。

圣宋元寶一枚,行書旋讀,光背。錢徑23.9、穿徑6.4、緣厚0.7、肉厚0.6mm,重2.6g(圖2-6)。

天圣元寶兩枚,一枚殘碎嚴重,一枚保存完好。篆書旋讀,光背。錢徑25.1、穿徑6.8、緣厚1mm,重3.5g(圖2-7)。

皇宋通寶兩枚,楷書對讀,光背。錢徑25、穿徑6.9、緣厚1.2、肉厚1mm,重4.5g(圖2-8)。

紹圣元寶兩枚,篆書旋讀,光背。錢徑24.3、穿徑5.3、緣厚1.1、肉厚1mm,重4.0g(圖2-9)。

元祐通寶一枚,篆書旋讀,光背。錢徑24、穿徑5.6、緣厚1.4、肉厚0.7mm,重3.4g(圖2-10)。

熙寧元寶兩枚,其中一枚左側殘缺,篆書旋讀,光背。錢徑23.9、穿徑6.8、緣厚1.3、肉厚0.8mm,重2.6g(圖2-11)。

圖2-2

圖2-3

圖2-4

圖2-5

圖2-6

圖2-7

圖2-8

圖2-9

圖2-10

6.明

一枚,左部殘損,面文“洪武通□”,楷書對讀,光背。錢徑22.4、穿徑5.4、緣厚1.3、肉厚0.8mm,重1.8g(圖3)。

7.清

七十三枚,其中銅錢七十二枚、銅元一枚。有順治通寶、康熙通寶、乾隆通寶、嘉慶通寶、道光通寶、同治通寶和光緒元寶。

(1)順治通寶三枚,楷書對讀。背文穿右“戶”,皆寶泉局。錢徑25.8、穿徑5.2、緣厚1.1、肉厚0.9mm,重4.0g(圖4-1)。

(2)康熙通寶七枚,面文“康熙通寶”,楷書對讀。

寶源局兩枚。錢徑27.1、穿徑5.6、緣厚1.2、肉厚0.9mm,重4.9g(圖4-2)。

寶薊局一枚。錢徑26、穿徑6、緣厚1.1、肉厚0.9,重3.6g(圖4-4)。

寶云局一枚。錢徑17.1、穿徑4.5、緣厚0.6、肉厚0.5mm,重0.9g(圖4-5)。

寶河局一枚,錢徑28.3、穿徑5.6、緣厚1、肉厚0.9mm,重4.2g(圖4-6)。

圖2-11

圖3

圖4-1

圖4-2

圖4-3

圖4-4

圖4-5

圖4-6

(3)乾隆通寶四十三枚,面文“乾隆通寶”,楷書對讀。

寶云局五枚,錢徑25、穿徑5.2、緣厚1.3、肉厚10mm,重4.2g(圖4-7)。

寶薊局一枚,錢徑25.4、穿徑5.4、緣厚1、肉厚0.8mm,重3.9g(圖4-8)。

式(3)中,XHC為人力資本存量,Ei表示i教育層次的員工比重,Hi表示i教育層次員工的受教育年限。本文將教育層次分為4層:專科以下學歷、專科學歷、本科學歷、研究生學歷(碩士和博士),受教育年限分別為12年、15年、16年、19年。

寶源局五枚,錢徑25、穿徑5.6、緣厚1.2、肉厚1mm,重3.5g(圖4-9)。

寶浙局兩枚,錢徑25.6、穿徑5.5、緣厚1.1、肉厚1mm,重4.3g(圖4-10)。

寶陜局十枚,錢徑25.5、穿徑5.7、緣厚1.4、肉厚1mm,重4.5g(圖4-11)。

寶南局一枚,錢徑23.6、穿徑6.1、緣厚1.1、肉厚0.8mm,重3.1g(圖4-12)。

寶昌局一枚,錢徑23.8、穿徑6.5、緣厚0.8、肉厚0.6mm,重2.8g(圖4-13)。

寶福局一枚,錢徑25、穿徑5.8、緣厚1.3、肉厚1mm,重4.4g(圖4-14)。

寶泉局三枚,錢徑23.6、穿徑4.8、緣厚1.4、肉厚1mm,重4.4g(圖4-15)。

寶武局兩枚,錢徑24.2、穿徑5.7、緣厚1.6、肉厚1mm,重4.5g(圖4-16)。

圖4-7

圖4-8

圖4-9

圖4-10

圖4-11

圖4-12

圖4-13

圖4-14

圖4-15

寶蘇局一枚,鑄工精良。錢徑23.4、穿徑5.6、緣厚1.4、肉厚1mm,重4g(圖4-17)。

寶寧局一枚,錢徑24.4、穿徑5、緣厚1.3、肉厚1mm,重4.2g(圖4-18)。

另有十枚因背文銹蝕和殘損,無法辨識。

(4)嘉慶通寶七枚,面文“嘉慶通寶”,楷書對讀。

光背一枚,錢徑23.6、穿徑6.2、緣厚1.3mm,重3.8g(圖4-19)。

寶陜局兩枚,錢徑22.5、穿徑5.1、緣厚1.6、肉厚1.4mm,重4.5g(圖4-20)。

寶昌局一枚,錢徑20.2、穿徑5.5、緣厚0.9、肉厚0.7mm,重1.8g(圖4-21)。

寶蘇局一枚,右上角殘損錢徑20.1、穿徑5.9、緣厚1.3、肉厚1mm,重2.2g(圖4-22)。

寶泉局一枚,錢徑24.3、穿徑4.8、緣厚1.2、肉厚1mm,重4.3g(圖4-23)。

另有一枚因背文銹蝕和殘損,不知其為哪一局所造。

(5)道光通寶九枚,面文“道光通寶”,楷書對讀。

寶泉局一枚,錢徑22.8、穿徑5.4、緣厚1.8、肉厚1.4mm,重4.5g(圖5-1)。

寶云局一枚,錢徑17、穿徑5.6、緣厚0.8、肉厚0.6mm,重1g(圖5-2)。

圖4-16

圖4-17

圖4-18

圖4-19

圖4-20

4-21

圖4-22

圖4-23

圖5-1

圖5-2

另有七枚因背文銹蝕和殘損,不知其為哪一局所造。錢徑18、穿徑5.2、緣厚0.5、肉厚0.3mm,重0.9g(圖5-3)。

(6)同治通寶三枚,面文“同治通寶”,楷書對讀。寶昌局一枚,錢徑21、穿徑6.3、緣厚0.9、肉厚0.7mm,重2.1g(圖5-4)。

另有兩枚因背文銹蝕和殘損,無法辨識。

(7)光緒元寶一枚,機制銅元,完整,紅銅質。正面中央為“光緒元寶”及滿文“寶南”,外環珠圈,上緣紀地文字“湖南省造”,左下緣紀值文字“十元”,右下緣文字模糊不清。背面中央鑄“飛龍”、珠圈及二小花飾,上緣英文紀地“HU-NAN”,下緣英文紀值“...CASH”,CA 前面的文字模糊不清,當為“TEN”。錢徑28.2、厚1.6mm,重7.1g(圖6-1)。

圖5-3

圖5-4

圖6-1

8.民國時期三枚,皆機制銅元,完整,紅銅。

第一枚鑄造精良,表面包漿呈巧克力色。正背均有錢郭,郭內側鑄齒圈,正面中部鑄珠圈,圈內左為十八星旗,右為五色旗,雙旗交叉,上系結帶,珠圈外上環為“中華民國”,下環鑄“開國紀念幣”,兩旁各飾一小花。錢背中部鑄一凸圈,圈內鑄“十文”二字,兩側有禾穗,枝葉上系結帶,圈外上環英文“THE REPUBLIC OF CHINA”,下環英文“TEN CASH”,左右各飾一小花。錢徑28.5、緣厚1.7、肉厚1.5mm,重7.7g(圖6-2)。

第二枚鑄造質量較差,錢文等低平模糊,表面包漿呈巧克力色,色暗且雜有黑色斑塊。正背均有錢郭,郭極淺,圖案與第一枚相同。錢徑28.4、緣厚1.6、肉厚1.2mm,重6.9g(圖6-3)。

圖6-2

第三枚鑄造質量較差,齒圈斷續不接,表面有綠色和褐色銹斑。正背均有錢郭,郭內側鑄齒圈,正面中部鑄珠圈,圈內左為十八星旗,右為五色旗(旗面第一層裝飾條帶紋、第二層飾為4 小花紋、第三層飾方格紋帶、第四層空白、第五層飾圓點紋帶),雙旗交叉,上系雙穗結帶,珠圈外上環為“中華銅幣”,下環鑄“當制錢十文”,兩旁各飾三小花。錢背鑄“壹枚”二字,兩側有禾穗,枝葉上系結帶。錢徑28.3、緣厚1.8、肉厚1.5mm,重7.2g(圖6-4)。

圖6-4

9.時代不詳

因銹蝕較甚,錢文不可辨,時代不詳者九枚。

三 價值意義

亥母寺遺址創鑿于西夏崇尊正德四年(公元1130 年),歷元、明、清直至民國均有延續。此次發現的110 枚錢幣,多為西夏、宋、明、清時期的錢幣,這為亥母寺遺址自西夏至民國長時段的延續使用歷程提供了實物依據,并與其它具有年代標尺的遺物一起,證實了亥母寺遺址的歷史沿革。此外,這批錢幣有73 枚為清代錢幣,占出土總量的66.4%,從側面印證了我們對亥母寺現存窟前建筑主體為清中晚期判斷的結論,找到了文獻記載中關于亥母寺遺址在清中晚期曾有過頻繁活動的實物證據。

此外,這批錢幣不僅豐富了貨幣史研究的基礎資料,也為我國歷史上不同時期貨幣的鑄造、流通、沿革等方面研究提供了可資比對的實物依據。尤其是兩枚西夏錢幣的發現,為西夏錢幣研究增添了新的實物資料。長期以來,西夏錢幣都是我國錢幣研究中的一個薄弱環節,這與其發現數量較少有一定的關系。此次發現的兩枚西夏錢幣,均為乾祐元寶鐵錢。乾祐元寶為西夏仁宗乾祐年間鑄,有真書、行書,銅、鐵及西夏文錢。[1]乾祐元寶鐵錢,其形制書體類銅錢,版別也較多。[2]從字體風格上看,這兩枚乾祐元寶鐵錢為真書,方折元、長貝寶,是西夏鐵錢的精美之作,這對研究西夏的錢幣制度、貨幣經濟和鑄造工藝具有重要的參考價值。

注釋:

[1]丁福保原編、馬定祥批注:《歷代古錢圖說》,上海人民出版社,1992 年,第139 頁。

[2]牛達生:《西夏錢幣研究》,銀川:黃河出版傳媒集團、寧夏人民出版社,2013 年,第133 頁。