后巴黎時代全球氣候治理結構的變化與中國的應對策略

——基于美國退出《巴黎協定》的分析

□肖蘭蘭

(南京理工大學 馬克思主義學院,江蘇 南京 210094)

一、問題的提出

2015年12月《巴黎協定》的達成及其快速生效是全球氣候治理進程中的里程碑事件,標志著全球氣候治理進入了以“自下而上”為核心特征的治理新階段,開啟了后巴黎時代的氣候治理進程。然而,正當國際社會鉚足干勁為繼續推動全球氣候治理巴黎進程向著既定目標積極前進的關鍵時期,2017年6月,美國特朗普政府卻宣布退出《巴黎協定》(以下簡稱美國退約),給正在推進中的全球氣候治理帶來嚴重影響。但從美國退約近三年時間全球氣候治理的發展進程來看,其退約并沒有從根本上動搖國際社會應對氣候變化的決

心和意志。2018年12月15日,波蘭卡托維茲氣候大會(COP24)通過了《巴黎協定》實施細則等一攬子協議,為2020年后順利開啟全球氣候治理新的氣候行動奠定了堅實的基礎。2019年12月15日,由智利主辦的《聯合國氣候變化框架公約》(以下簡稱《公約》)第25次締約方大會(COP25)在馬德里正式閉幕,大會通過了“智利·馬德里行動時刻”(Chile Madrid Time for Action)的決議,在性別與氣候變化、損失與損害華沙國際機制的程序性成果、海洋與氣候變化以及長期全球目標的階段性評估等方面取得了一定進展。國際社會再次以實際行動向世人展示“沒有美國”的全球氣候治理在繼續向前推進。但美國畢竟是國際社會政治經濟影響力最強的國家,其退約不僅對全球溫室氣體減排量、資金援助和低碳技術研發和轉移等微觀供給帶來負面影響,而且對后巴黎時代全球氣候治理結構的沖擊亦不容忽視。然而,當前學術界有關美國退約的研究大多集中在美國退約給全球氣候治理微觀層面(比如減排缺口、資金援助、技術轉讓以及其他國家參與的積極性等)帶來的負面影響①柴麒敏,傅莎等:《特朗普“去氣候化”政策對全球氣候治理的影響》,載《中國人口·資源與環境》2017年第8期,第1—8頁;張海濱、戴瀚程等:《美國退出〈巴黎協定〉的原因、影響及中國的對策》,載《氣候變化研究進展》2017年第5期,第439—447頁;潘家華:《負面沖擊正向效應——美國總統特朗普宣布退出〈巴黎協定〉的影響分析》,載《中國科學院院刊》2017年第9期,第1014—1021頁;張永香、巢清塵等:《美國退出〈巴黎協定〉對全球氣候治理的影響》,載《氣候變化研究進展》2017年第5期,第407—414頁;Robert Falkner,“Trump’s Withdrawal from Paris Agreement:What Next for International Climate Policy?”,http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/trumps-withdrawal-from-the-paris-agreement-what-next-for-internationalclimate-policy/,accessed on August 5,2017;Jonathan Pickering,Jeffrey S.McGee,Tim Stephens&Sylvia I.Karlsson-Vinkhuyzen,“The impact of the US retreat from the Paris Agreement:Kyoto revisited?”,Climate Policy,Vol.18,No.7,2018,pp.818—827.,或者對美國退約的國內外原因的分析等方面[1](p68-69),而對美國退約對全球氣候治理宏觀層面即全球氣候治理結構方面變化的研究卻鮮有涉及。這一方面可能因為美國退約的微觀影響直接關系到全球氣候治理及《巴黎協定》履約的現實效果,對其研究具有更加緊迫性和現實性;另一方面可能是全球氣候治理結構的變化除了受美國退約的直接影響外,還取決于國際社會其他行為體的反應和回應,是全球氣候治理進程內外多種因素綜合作用的結果,短時間內想要分析出治理結構的具體變化存在一定難度。但無論如何,分析美國退約后全球氣候治理結構的變化是理解和把握后巴黎時代全球氣候治理特征及其未來發展趨勢不可或缺的重要內容。鑒于此,本文在界定全球氣候治理結構內涵的基礎上,集中探討美國退約背景下后巴黎時代全球氣候治理結構的多維變化,并就中國的應對策略提出幾點政策建議。

二、全球氣候治理結構及其構成要素

(一)全球氣候治理結構

所謂“結構”(structure),就是構成系統的各要素之間的空間分布或力量對比狀態。美國著名國際政治學者華爾茲曾對國際結構進行過嚴格界定,他認為“結構并非政治機構的集合,而是它們的排列”,結構根據構成系統的各單元之間的排列、單元所具有的功能和各單元之間的能力分配來界定[2](p84-107)。按照這一邏輯,全球氣候治理的結構就是全球氣候治理進程中在某一特定時間點氣候治理系統諸要素的排列及其相對位置。全球氣候治理系統的構成要素主要包括具體的行為體、抽象的治理觀念以及介于二者之間的各種制度設置。

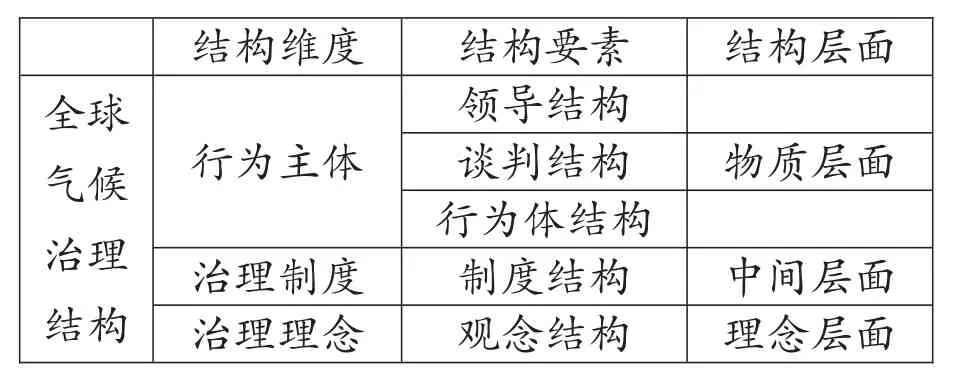

一般而言,從參與治理的行為主體來看,全球氣候治理的結構主要包括領導結構、談判集團結構和行為體結構,這構成了全球氣候治理結構當中的物質性或顯性層面的結構要素;從治理觀念來看,全球氣候治理的結構主要包括各種治理理念的此消彼長和影響力的對比變化,這構成了全球氣候治理結構的理念性或隱性層面的結構要素;從治理制度來看,全球氣候治理結構主要包括各種制度之間的排列順序以及治理能力的分配,亦即這些治理制度在全球氣候治理中的地位和影響力的大小,這構成了全球氣候治理結構的規范性或中間層面的結構要素。由此來看,全球氣候治理的結構可以分為物質層面、中間層面和理念層面三個結構維度,其中物質層面由領導結構、談判結構和行為體結構構成,中間層面由制度結構構成,理念層面由觀念結構構成(如表1)。

表1:全球氣候治理的結構要素

(二)全球氣候治理結構的構成要素

1.領導結構。國際領導是解決全球性問題的重要條件,“沒有領導的多邊主義難以取得成效”[3](p5)。奧蘭·揚(Oran Young)曾強調領導是國際制度形成的必要條件[4](p281-308)。在全球氣候治理這樣的復雜多邊行動中,領導問題一直是一個比較重要的問題。作為一種提供全球公共產品的集體行動,盡管全球氣候治理中的“搭便車”行為始終存在,由此導致領導缺失問題也始終存在,領導赤字時有加劇[5](p38-51),但全球氣候治理發展至今,一些國家或國家集團無論是在主觀上還是客觀上無疑發揮了關鍵作用,帶領國際社會就全球氣候治理的目標和行動達成了一系列重要國際協議,推動了全球氣候治理不斷向前發展。就此而言,全球氣候治理中的國際領導是客觀存在的,可以是一國或一個國家集團單獨領導,也可以是多國合作領導或集體領導。全球氣候治理的領導結構,就是全球氣候治理中發揮領導作用的有關行為體之間的權力分配或排列序位。

2.談判結構。全球氣候治理進程中的集團化現象是一個普遍存在的現實問題[6](p72-78)。由于各國之間的利益或相近或相悖,所以不同國家基于利益(訴求)的不同而結合成不同的談判集團。在長期的全球氣候治理進程中,基本上形成了三大集團:美國為首的傘形國家集團、歐盟與以中國和77國集團為核心的發展中國家集團。隨著國際政治經濟形勢的發展演變以及全球氣候治理制度碎片化趨勢的加重,全球氣候治理三大集團之間以及集團內部開始出現不斷的分化與重組。本文所說的談判結構主要是指各談判集團相互之間的力量對比或排列序位的變化與調整。

3.行為體結構。在一個主權國家組成的無政府體系中,國家是應對全球性問題責任的最終擔負者。鑒于應對全球氣候變化的政策制定和落實主要是在國家層面,所以,國家是全球氣候治理領域最為重要和主要的行為主體,但不是唯一的行為主體。非國家行為體從全球氣候治理伊始就積極介入并努力推動全球氣候治理,很多非國家行為體如企業、跨國集團以及城市等更是承擔了直接的減排責任[7](p136-156)。隨著全球氣候治理的推進和全球氣候治理模式實現“自上而下”到“自下而上”的轉化,非國家行為體參與全球氣候治理的積極性和活力更加激發出來,在全球氣候治理中的地位和作用不斷上升。全球氣候治理的行為體結構就是指參與全球氣候治理的各類行為體之間的力量對比、位置排列和空間分布狀態。

4.制度結構。如上所述,全球氣候治理制度主要是指在聯合國體系下,通過聯合國來推動國際社會應對氣候變化,由此形成了《公約》及其相關協定的制度框架。在這一框架下,全球氣候治理的制度是以國際公約、條約和國際協議等國際法的形式存在,這構成了國際社會應對氣候變化的核心制度體系。與此同時,在《公約》外,一系列與氣候變化相關的制度或機制涌現出來,形成了全球氣候治理的制度復合體[8](p1-28),或從另一個視角來看就是全球氣候治理的制度碎片化①Fariborz Zelli and Harro van Asselt,“The Institutional Fragmentation of Global Environmental Governance:Causes,Consequences and Responses”,Global Environmental Politics,Vol.13,No.3,2013;李慧明:《全球氣候治理制度碎片化時代的國際領導及中國的戰略選擇》,載《當代亞太》2015年第4期,第128—156頁。。正是在這種復合體或碎片化狀態中,眾多的治理制度在空間分布上形成了某種特定的狀態或位置排列,或它們影響力的此消彼長,構成了全球氣候治理的制度結構。

5.觀念結構。全球氣候治理作為一場深刻的社會經濟轉型或變革,其本身就受到發展理念、治理理念等觀念性因素的深刻影響。在某一特定時期,全球氣候治理會存在多種治理觀念,從國家之間的責任分擔到減排方式,從履約方式到遵約機制都存在著多種理念的較量。如果我們不去關注這些治理觀念本身的發展演變及其相互影響,只關注特定時期內各種觀念在全球氣候治理中所具有的影響力的大小以及它們的地位,就形成了這些治理觀念之間的空間排列和影響力的對比狀態,這就是全球氣候治理的觀念結構。

三、后巴黎時代全球氣候治理結構的變化

《巴黎協定》為后巴黎時代的全球氣候治理奠定了一個以“自下而上”為核心特征的治理模式。這種治理模式的形成很大程度上是歐盟、美國和中國三方互動和協調的結果,這種互動與協調客觀上構成了后巴黎時代全球氣候治理的結構性特征,也是維系和促使后巴黎時代全球氣候治理結構穩定與變化的核心要素。作為世界第一大經濟體和第二大溫室氣體排放國,美國在后巴黎時代的全球氣候治理結構中占據重要的位置,美國退約無疑已經并將繼續給正處于演變中的后巴黎時代全球氣候治理結構帶來很大的沖擊和影響,促使后巴黎時代全球氣候治理結構出現新的調整和變化。

(一)領導結構:領導赤字加劇背景下凸顯中歐“雙引擎”態勢

作為全球氣候治理的一種強大的“離心力”,美國退約對全球氣候治理的領導結構至少產生了兩方面的影響:一方面,使得本已不時出現的全球氣候治理領導赤字進一步加劇。《巴黎協定》的簽署及其后來的快速生效很大程度上是中美歐合作領導的結果,美國退約表明這種“三方共處”的合作領導不復存在,中美歐的整體合作性下降,競爭性加強[9](p79-93),全球氣候治理的領導赤字加劇。但另一方面,也為其他國家或國際組織發揮領導作用打開了“機會之窗”。

美國退約后,其他國家的立場態度和非國家行為體的積極參與已充分表明全球氣候治理的進程不會逆轉。在這種大趨勢下,為了推動全球氣候治理繼續向前發展,中國和歐盟聯合其他國家加強了在該領域互動與合作。第一,通過雙邊合作積極推動氣候治理。2018年7月16日,第二十次中歐領導人會晤發表的聯合聲明強調,“雙方重申應對氣候變化的重要性,……致力于積極推動在卡托維茲《公約》第24次締約方大會上為完成《巴黎協定》實施細則做出積極貢獻,以確保充分有效落實《巴黎協定》”[10],并專門簽署《中歐領導人氣候變化和清潔能源聯合聲明》,強調制定進一步政策切實落實各自的國家自主貢獻(NDC),積極引領清潔能源轉型的重要性[11]。第二,通過創設小多邊機制積極推動巴黎進程。2017年9月和2018年6月,中國與歐盟聯合加拿大先后發起兩屆氣候行動部長級會議,推動了《巴黎協定》后續細則的談判和實施,為全球氣候治理的巴黎進程注入了更多的正能量。第三,在《公約》締約方會議及相關多邊會議上推動氣候談判,釋放積極政治信號。卡托維茲氣候大會前,習近平主席在二十國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會上號召各方繼續本著構建人類命運共同體的責任感,為應對氣候變化國際合作提供政治推動力。王毅國務委員兼外交部長與法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)、聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)在二十國集團峰會期間舉行氣候變化會議,發表新聞公報,重申合作應對氣候變化,促進可持續發展,支持卡托維茲大會如期達成《巴黎協定》實施細則[12]。在波蘭卡托維茲氣候大會上,中歐繼續積極合作,推動《巴黎協定》實施細則等一攬子協議的通過。在西班牙馬德里氣候大會召開期間,中歐雙方再次向國際社會表達了積極應對氣候變化的決心。2019年12月11日,歐盟委員會發布《歐盟綠色新政》(European Green Deal),提出歐盟要在2050年實現碳中和,旨在使歐洲成為“世界上首個實現碳中和大陸”[13](p2)。中國也在馬德里氣候大會現場的中國角舉辦邊會,介紹了2019年以來中國碳排放權交易市場建設的進展情況,并表示中國預計在“十四五”期間基本建成制度完善、交易活躍、監管嚴格、公開透明的全國碳市場,實現全國碳市場的平穩運行。正如歐盟委員會聯合研究中心能源、交通與氣候部主任皮特·澤曼斯基所說,過去幾年歐盟與中國在治理氣候變化問題上的合作日益增多,雙方無論在技術還是制度方面都有互相借鑒的地方,雙方在能源環境領域的合作將使歐亞大陸的聯系更加緊密[14]。中歐在《公約》內外雙邊、多邊領域的互動與合作,充分顯示了雙方加強戰略合作推動巴黎進程的政治意愿,凸顯后巴黎時代中歐合作引領全球氣候治理的“雙引擎”態勢。

(二)談判結構:南北界限模糊背景下談判集團進一步分化與重組

2015年達成的《巴黎協定》雖然一些重要的條款重申了“共同但有區別的責任原則”(以下稱“共區原則”),但通篇不再有附件I和非附件I國家的區分,只有發達國家和發展中國家的區別。全球氣候治理事實上形成了一個微妙的“三分法”,即發達國家、特別易受氣候變化不利影響的發展中國家(小島嶼國家和最不發達國家)和其余的發展中國家(主要是發展中大國)三股力量[15](p34)。在這種背景下,國際氣候談判中南北界限逐漸模糊的狀態更加嚴重。

美國退約后,歐盟、基礎四國和傘形集團①傘形集團(Umbrella Group)是一個區別于傳統西方發達國家的陣營劃分,用以特指在全球氣候變暖議題上不同立場的國家利益集團,具體是指除歐盟以外的其他發達國家,包括美國、日本、加拿大、澳大利亞、新西蘭、挪威、俄國、烏克蘭。因為從地圖上看,這些國家的分布很像一把“傘”,也象征地球環境“保護傘”,故得此名。其他國家紛紛發聲對美國提出批評,但在后續談判和實踐中,發展中國家集團和傘形集團內部及之間開始出現新的分化與重組。面對美國退約帶來的資金、技術以及減排量等方面的缺口,發展中國家內部小島嶼國家和最不發達國家面臨的生態壓力驟增,促使其立場進一步向歐盟靠攏,對中國提出更高的要求和期望,發展中國家集團內部的力量會進一步分散化。

與此同時,傘形集團內部也出現了分化與重組的跡象與趨勢。加拿大通過中歐加氣候行動部長會議機制及與中國、歐盟在相關領域的合作,成為巴黎進程的積極推動者。日本為了彌補核電站停運造成的電力缺口正大規模上馬火電站,但在當前的技術背景下到2030年完成《巴黎協定》下國際承諾前景不容樂觀。在未來國際氣候談判中,日本的氣候立場有可能接近美國,但鑒于相對比較積極的環境政策,追隨美國退出《巴黎協定》的可能性不大。澳大利亞由于國內政局的變動,對《巴黎協定》的履約存在一定的不確定性,但仍然對馬德里氣候大會達成的決議草案“缺乏對展現雄心形式的必要約束”表示了不滿。新西蘭在2019年9月舉行的聯合國氣候峰會上,與中國攜手提交了“基于自然的解決方案”(Nature-based Solution,NbS)提案,使得NbS的概念成為馬德里氣候大會大重點議題,并理所當然成為增強氣候雄心和實現聯合國2030可持續發展目標的熱門議題之一。

(三)行為體結構:行為體多元化背景下非國家行為體能力和地位顯著提升

近些年來,非國家行為體在填補主權國家應對氣候變化存在的資金、減排缺口以及動力不足等方面的作用日益明顯。面對美國退約給全球氣候治理帶來的空前壓力,非國家行為體參與的積極性和能力被進一步釋放出來。

第一,參與數量大幅增多。越來越多的城市、州、企業、科研機構、民眾等非國家行為體參與到氣候治理領域。2017年6月1日,在特朗普宣布退約的當天,加州、紐約和華盛頓三個州的州長聯合宣布成立美國氣候聯盟(United States Climate Alliance),截至目前已有17個州宣布加入該聯盟,代表美國40%的人口和將近9萬億美元的經濟活動[16]。不日之后,又一個由美國商界、教育界和地方政府領袖組成的聯盟“我們依然在”(We Are Still In)宣布成立,目前已經涵蓋281個城市、10個州、2161家企業和投資者以及348所高等院校等3500多個組織,成為支持《巴黎協定》的重要力量[17]。2018年9月5日,全球19座超大城市在倫敦簽署了一份《凈零碳建筑宣言》,承諾分階段實現凈零碳排放目標[18]。在2018年年底波蘭卡托維茲氣候大會開幕式當天,來自歐洲各地6萬多名環保人士在比利時首都、歐盟總部所在地布魯塞爾舉行了一場名為“為氣候發聲”的游行,聲援在波蘭卡托維茲舉行的聯合國氣候變化會議。除步行的游行者外,當天還有5000多名民眾以自行車騎行的方式參與游行[19]。

第二,參與能力大大提升。非國家行為體參與數量的增多一定程度上意味著參與能力的提升。2018年11月17日,聯合國環境規劃署發了一份《彌合排放差距——非國家和次國家行為體的作用》的報告,再次肯定了非國家行為體在減緩氣候變化問題上的重要性。來自123個國家的7000個城市和42個國家的245個地區,以及至少擁有36萬億美元收入的6000多家公司一道,承諾采取應對氣候變化的減緩行動。這些承諾涵蓋了大部分經濟領域,并逐步擴大了區域覆蓋面[20]。如果這些承諾和國際合作倡議得以完全實施,相比現行政策,到2030年每年可減少15—23億噸二氧化碳當量的排放,這將大大縮小2℃溫控目標所需的排放差距[20]。而且,很多非國家行為體提出的減緩目標遠遠超過國家的減排力度。2018年9月10日,加州州長杰里·布朗簽署一項法案,提出到2045年加州將實現電力100%由清潔能源供應,完全拋棄煤電等傳統化石能源發電方式,并希望加州在遏制溫室氣體排放領域方面居全球領先地位[21]。2019年11月,歐洲投資銀行(EIB)也于馬德里氣候大會前發布新的能源貸款政策,宣布將從2021年底終止對化石燃料能源項目投融資,未來將增加對低碳、零碳技術的支持,促使歐盟到2030年實現可再生能源比例達到32%的目標[22]。

第三,參與途徑日益多樣化。非國家行為體除了直接參與減緩行動、參與聯合國或主權國家舉辦的各類氣候會議外,開始獨立召開具有全球性影響的氣候大會和成立相關公益組織積極推動氣候治理。2018年9月13日,全球氣候行動峰會(Global Climate Action Summit)在舊金山舉行,會議由加州政府舉辦,旨在推動全球非國家層面應對氣候變化的努力和行動。全球超過100個市長、州和地區領導人、首席執行官(CEO)提出超過500項氣候行動承諾[23]。這是世界上第一次沒有國家元首、政府首腦出席,而是由地方政府代表、企業家、專家學者以及社會機構代表等非國家行為體參與的全球性會議[24]。2019年5月,清華大學聯合倫敦政治經濟學院、澳大利亞國立大學、伯克利加州大學、劍橋大學、帝國理工學院、麻省理工學院、東京大學等來自6大洲9個國家的12所著名高校,攜手成立“世界大學氣候變化聯盟”(Global Alliance of Universities on Climate,以下簡稱“GAUC”),在氣候相關技術、經濟、政策等方面開展雙邊和多邊聯合研究,推動技術和政策解決方案的創新與實施,開展聯合教育項目和氣候相關課程系統建設等。同年12月,世界大學氣候變化聯盟攜手青年應對氣候變化行動網絡(China Youth Climate Action Network,簡稱“CYCAN”)共同組建GAUC-COP25青年代表團,集體展示大學在應對氣候變化中的使命[25]。

(四)制度結構:制度碎片化背景下《公約》外氣候制度影響力進一步上升

氣候制度的日益復雜化是當前全球氣候治理的核心特征和重要趨勢,并以機制復合體(Regime Complex)、機制集群(Regime Cluster)、以及機制聯結(Regime Nexus)的方式不斷拓展①機制復合體是以《公約》及其議定書為核心形成聯合國框架下的制度體系;機制集群是在氣候治理領域形成的《公約》內外的制度體系集合,機制聯結,是氣候相關領域或超氣候領域形成的機制聯系(具體內容參見:湯偉《氣候機制的復雜化和中國的應對》,載《國際展望》2018年第6期,第139—156頁)。。當前以《公約》《京都議定書》和《巴黎協定》為核心的聯合國框架下的制度體系(機制復合體)是全球氣候治理的主體,在全球氣候治理中發揮基礎性作用。與此同時,《公約》外的氣候治理制度(機制集群和機制聯結)也在不斷增加,主要包括主權國家間合作的雙邊機制、小多邊機制,非國家行為體建構的多種合作倡議以及公共部門和私有部門組成的跨國氣候治理網絡。《公約》內外氣候治理制度的增加及其復雜化表明全球氣候治理領域出現了多種多樣解決該問題的制度、機制或規范,同時也凸顯了全球氣候治理制度碎片化的狀態和趨勢[26](p128-156)。

美國退約及在全球氣候治理中的“撤退”或“不合作”行為[27](p839-851)對氣候治理機制復合體、機制集群以及機制聯結產生非常大的影響,尤其促使《公約》外氣候治理制度的進一步復雜化以及影響力的上升。第一,促使新的非正式機制的確立。2017年中歐加氣候行動部長會議機制確立,為推動《公約》下多邊進程發揮重要的補充性和促進性作用[28]。第二,促使新的國際組織或國際聯盟成立。2017年11月,在德國波恩舉行的《公約》締約方會議(COP23)上,由英國和加拿大倡導,包括法國、芬蘭等20多個國家組成的全球“助力淘汰煤炭聯盟”(Powering Past Coal Alliance)宣布成立,意在推動加速發展清潔能源,淘汰傳統煤炭的使用[29]。2018年3月11日,國際太陽能聯盟(International Solar Alliance)在新德里舉行成立大會,43個國家首腦和部長出席成立大會,共同承諾將為應對全球氣候變化提供最高水平的清潔、可負擔和可持續的能源[30]。第三,從垂直維度看,進一步刺激區域和次國家層面氣候治理安排的出現。2018年11月28日歐盟委員會通過了“還人類一個清潔的星球”(A Clean Planet for All)的戰略文件,指出到2050年實現繁榮、現代、有競爭力和氣候中和(climate-neutral)經濟長期愿景[31]。2019年11月28日,歐洲議會批準一項決議,宣布歐洲和全球進入氣候和環境緊急狀態(climate and environmental emergency),并希望歐盟委員會確保所有相關的立法和預算提案都應符合1.5℃目標的要求[32]。與此同時,次國家行為體如州、城市也不斷推出應對氣候變化的制度安排,如美國氣候聯盟(USCA)和“我們仍然在”(We Are Still In)。

(五)觀念結構:混合多邊主義強化背景下“自下而上”治理理念進一步占據主導地位

2015年達成的《巴黎協定》最為顯著的特征就是確立了以國家自主貢獻(NDC)為核心減排方式的“自下而上”治理模式。這種治理模式以最大的包容性和動員能力把所有的締約方都納入了一個統一的治理模式之中,很大程度上克服了自京都時代以來全球氣候治理的困境。與此同時,為了克服完全由國家主導的治理模式行動不力的弊端,《巴黎協定》設計了五年盤點、行動透明度、遵約機制等帶有較強約束力的“自上而下”的“棘輪”機制(ratchet mechanism),從而使巴黎時代的氣候治理呈現出“上下結合”的混合治理模式。這種治理模式充分反映出全球氣候治理自《京都議定書》簽訂以來在治理理念上的重大變遷,一種新的“混合多邊主義”(hybrid multilateralism)治理理念日益占據全球氣候治理的主流地位①Karin B?ckstrand,Jonathan W.Kuyper,Bj?rn-Ola Linnér&Eva L?vbrand,“Non-State Actors in Global Climate Governance:from Copenhagen to Paris and Beyond”,Environmental Politics,Vol.26,No.4,2017,pp.561-579;W.Kuyper,Bj?rn-Ola Linnér and Heike Schroeder,“Non-State Actors in Hybrid Global Climate Governance:justice,legitimacy,and effectiveness in a post-Paris era”,https://www.researchgate.net/publication/320935403_Nonstate_actors_in_hybrid_global_climate_governance_justice_legitimacy_and_effectiveness_in_a_post-Paris_era.訪問時間:2018年11月1日。。

美國退約后,國際社會對《巴黎協定》的堅守,以及非國家行為體參與應對氣候變化積極性和能力的提升,不僅顯示了《巴黎協定》“自下而上”履約模式的韌性,而且促使該履約模式得到進一步強化與鞏固。與此同時,非國家行為體和《公約》外治理制度在全球氣候履約結構中地位和影響力的上升也促使自哥本哈根氣候峰會以來開始逐漸確立的“自下而上”的治理理念得到進一步的鞏固和強化,使其在“上下結合”的混合主義治理理念中的主導地位進一步提升。

四、后巴黎時代全球氣候治理結構變遷背景下中國的應對策略

面對后巴黎時代全球氣候治理結構的諸多變化以及氣候治理3.0時代的新征程,中國又該如何作為,成為當前中國內政和外交亟須回應并解決的一個重要問題。無論是面對復雜多變的全球氣候治理形勢本身,還是面對正處于決勝全面小康社會攻堅期的國內形勢,全球氣候治理對于中國而言既是一個重要的機遇,又是一個嚴峻的挑戰。面對后巴黎時代全球氣候治理結構的重大變化,中國應該清晰界定自己在全球氣候治理中的角色身份,并采取行之有效的策略,以便更好應對來自國內外的嚴峻挑戰。

(一)與歐盟合作引領全球氣候治理

美國退約后,全球氣候治理領導赤字加劇,國際社會對中國寄予更高的期望[33],中國國內也出現了希望中國發揮領導作用的呼聲。為此,中國有必要結合現實情況,對自身在全球氣候治理中的身份予以明確界定。黨的十九大報告明確了中國參與全球氣候治理的基本態度和立場——要成為“全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者”。習近平總書記在2018年全國生態環境保護大會上也強調,要“共謀全球生態文明建設,深度參與全球環境治理,形成世界環境保護和可持續發展的解決方案,引導應對氣候變化國際合作”[34]。這充分表明我國在全球氣候治理中發揮更加積極作用的決心和意志,也反映了我國面對全球氣候治理困境要做出更大貢獻的大國擔當。

當然,“引領”不同于“領導”,“引領”更強調引導和協調。中國在全球氣候治理中發揮引領作用,并不意味著要填補美國退約遺留下的“責任虧空”,也不是要承擔超越現實國情、發展階段和自身實力的義務安排。全球氣候治理的引領可以有多重體現,既體現在對各締約方立場和利益訴求的協調能力上,又體現在可以提供出平衡各方需求、整合各方利益的“中國方案”上,更體現在引領全球氣候治理走“共商、共建、共享”的原則理念上。在卡托維茲氣候大會召開期間,中國就充分發揮了“穿針引線”的溝通和協調能力,不但加強了“77國集團加中國”“基礎四國”以及“立場相近發展中國家”內部的溝通和協調,而且做了歐盟、美國等傘形集團國家及其他一些國家的工作,得到了與會各方的廣泛認可。正如波蘭環境部部長科瓦爾赤克說:“全世界都關注中國在本次氣候大會上的引導力,中國在本次氣候變化大會上發揮了重要的建設性作用。”[35]

氣候問題的復雜性和影響的廣泛性,加上中國當前所處的發展階段及面對復雜的全球性問題的引領經驗還“不豐富”,這都決定了中國難以獨立發揮引領作用,必須加強與歐盟的合作引領。長期以來,歐盟在全球氣候治理中一直比較活躍,聲稱發揮積極的領導作用。2019年12月《歐盟綠色新政》(European Green Deal)公布,再次以實際行動證明了歐盟積極發揮氣候領導作用的雄心。但由于歐洲債務危機、英國脫歐等現實問題,歐盟的環境優勢和領導力受到很大影響,難以回到哥本哈根會議之前的絕對領導地位。鑒于此,雖然中歐在全球氣候治理的責任分配和“共區原則”問題上存在一些矛盾和分歧,但雙方都有著強化氣候合作的戰略需求。因此,中國要根據自己在全球氣候治理中的現實能力和實際需求,根據不同的談判議題、問題領域處理好與歐盟合作引領的途徑和方式,同時在戰略上積極支持歐盟發揮更大的領導作用。

(二)采取原則性和靈活性相結合的策略推動“共區原則”落到實處

中國必須原則性上積極堅持“共區原則”這一發達國家和發展中國家在《公約》框架內合作應對氣候變化的法理基礎。雖然《巴黎協定》及其實施細則對“共區原則”做了動態的理解和解讀,但它依然是區分發達國家和發展中國家不同責任和義務的前提。中國要利用自身在基礎四國中的身份和影響力,積極協調與印度、巴西和南非的立場,維護發展中國家的整體權益,牢牢掌握后巴黎時代“共區原則”動態解釋的話語權。

但與此同時,中國更要體現出充分的靈活性。一方面,中國的歷史責任和發展階段以及自身實力都決定了中國不可能承擔與歐美發達國家同等性質和量度的責任義務,但同時中國也不能忽視自身與小島嶼國家和最不發達國家之間的現實差異。為此,中國要在積極維護廣大發展中國家權益的同時,利用南南合作等渠道為氣候脆弱性更強的欠發達國家和小島嶼發展中國家提供更多幫助和支持;另一方面,中國要利用美國退約后全球氣候治理需要合力推動的契機,通過雙邊談判和小多邊合作積極維護和穩固與歐盟、加拿大等氣候治理積極推動者之間的關系,讓其理解和支持應對氣候變化的“共區原則”。同時,針對澳大利亞、日本這些可能出現“變故”的國家,采取有理、有力和有節的斗爭,盡量防止其脫離全球氣候治理巴黎進程的軌道。

(三)加強與非國家行為體在應對氣候變化問題上的合作

后巴黎時代全球氣候治理主體結構日益多元化,治理權力出現從西方向非西方、從國家向非國家的雙重權力轉移的加劇趨勢。為此,中國有必要從戰略上予以重視并加強與非國家行為體的合作。

第一,外交上加強與非國家行為體的“助力”合作。非國家行為體在全球氣候治理結構中地位和作用的上升,成為很多國家努力爭取的對象。歐盟在哥本哈根會議之后領導力的再次回升,很大程度上依賴于非國家行為體的“助力”。在《巴黎協定》談判過程中,歐盟亦是借助了眾多NGO和政策倡議網絡的力量,將一些重要條款如1.5℃溫控目標納入《巴黎協定》文本。在波蘭卡托維茲氣候大會(COP24)召開期間,中國就借助了非國家行為體助力氣候外交。通過積極動員國內的智庫、研究機構和非政府組織等非國家行為體參與和舉辦各種邊會活動和對話會,向世界展示中國低碳轉型的努力和成就,并向秘書處提交各種提案,大大推動了國際社會應對氣候變化的信心和行動力。

第二,利用非國家行為體的專業優勢推動氣候項目的開展與落實。非國家行為體的治理資源、知識權威和信息資源對全球氣候治理產生越來越重要的影響,成為很多國家聯合履約、合力應對氣候變化的重要對象。鑒于此,中國可以利用非國家行為體在氣候項目履約方面的獨特優勢,助力“南南合作”、低碳示范區、減緩和適應氣候變化項目的具體落實和實施,提高項目的運作效率和影響范圍。

(四)推動《公約》內外全球氣候治理制度的協調與整合

傳統的全球氣候治理是以聯合國為中心舞臺,通過聯合國框架下國際氣候談判,對全球溫室氣體排放的上限及其有關國家的減排責任和義務進行界定,繼而構建了一個以《公約》為核心的全球氣候治理制度體系。上文已經指出,隨著美國退約,一些《公約》外氣候制度開始創建并發揮積極作用,全球氣候制度的碎片化趨勢進一步加劇。但全球氣候治理制度的碎片化是一種客觀的發展態勢,很大程度上是全球氣候治理更加成熟的標志,碎片化并不意味著更加低效或者各種制度之間完全沖突。如何在制度碎片化趨勢下促進全球氣候治理的發展,既取決于全球氣候治理本身緊迫性的加強,也取決于各種制度之間的協調與整合。為此,中國要客觀認知全球氣候制度的碎片化態勢,努力維護《公約》內氣候制度權威性和合法性的同時,對《公約》外氣候制度持更加開放的立場和態度,并充分利用《公約》外雙邊或多邊氣候外交場合表達立場、交流意見,努力取得符合巴黎精神的全面、平衡和有效的成果,從而為《公約》內的談判注入更多正能量,推動《公約》內外的各種氣候治理制度之間的關系更多走向合作型碎片化[36](p14-40)。

(五)堅持“自下而上”治理模式的基礎上強化“棘輪”機制(ratchet mechanism)理念建設

《巴黎協定》確立的以國家自主貢獻為核心的“自下而上”的全球應對氣候變化治理新理念,為容納更多的行為體參與應對氣候變化提供了法律和制度保障。但即便目前締約方提供的國家自主貢獻完全落實,與2℃溫控目標實現所需的減排量相比仍有很大差距。美國退約又進一步加大了這一缺口。為了縮小《巴黎協定》目標與國家自主貢獻之間的巨大差距,國際社會必須認真落實當時《巴黎協定》所設計的五年盤點、行動透明度、遵約機制等帶有較強約束性的“自上而下”的“棘輪”機制理念。在“上下結合”的混合治理模式下,“自上而下”棘輪機制的具體運行規則的制定和實施已經成為后巴黎時代的核心與關鍵。在波蘭卡托維茲氣候大會上,參會各方就《巴黎協定》關于自主貢獻、減緩、適應、資金、技術、能力建設、透明度、全球盤點等內容涉及的機制、規則基本達成共識,并對下一步落實《巴黎協定》、加強全球應對氣候變化的行動力度做出進一步安排[37]。所以,中國在后巴黎時代全球氣候治理和履約中,要嚴格按照《巴黎協定》實施細則的要求,積極團結其他締約方,推動相對中性的約束性較強的“自上而下”的“棘輪”機制進一步構建和實施,努力保障“自下而上”國家自主貢獻為核心的履約模式的效果和目標的完成,使“自下而上”的“軟法”與“自上而下”的“硬法”更好的結合,使“軟硬相濟”的治理理念得到進一步實施[38](p16)。

綜上所述,美國退約給后巴黎時代全球氣候治理結構帶來的重大變化標志著全球氣候治理已經邁進一個全新的3.0時代。在這個時代,由于美國的退出和不作為,甚至拖后腿,全球氣候治理的領導結構、談判結構、行為體結構、制度結構以及觀念結構都發生了巨大的變化。全球氣候治理正在成為影響當前國際秩序轉型和新的國際秩序構建的一個深層次重要因素,全球氣候治理的未來依然存在很大的不確定性,這種不確定性的影響因素很多,但國際社會在沒有美國的背景下依然堅定地推動全球氣候治理向前發展,為落實《巴黎協定》的細則談判也取得了積極進展,這又給當前的全球氣候治理帶來了些許積極的確定性。當前,無論是宏觀意義上的國際政治經濟格局,還是微觀意義上的國際氣候政治格局,都在經歷前所未有的調整與變化。在這樣的背景下,無疑需要像中國這樣的大國審慎評估當前全球氣候治理的發展態勢,順應全球氣候治理的發展趨勢,合理標定自身的角色和身份,從構建人類命運共同體的戰略目標出發以更加主動、更加有為的姿態積極參與全球氣候治理體系改革和建設,推動后巴黎時代全球氣候治理向著既定目標邁進,為維護我們共同的家園承擔起大國應然的責任,做出應有的貢獻。