論孫梅《四六叢話》的駢文理論

——兼論其文體分目標準

□王亞萍

(華中師范大學 文學院,湖北 武漢 430079)

孫梅的《四六叢話》大致成書于清乾隆五十三年,是乾嘉時期重要的駢體文論,該書不僅保存了大量的文獻資料,構建了四六文體發展史,而且對各體駢文考鏡源流、條分縷析,論其意義、流變及審美價值,推崇駢散兼工的作家,更開晚清駢散合一理論的風氣之先,在清代聚訟紛紜的駢文理論中自立一格。錢基博先生對其評價很高:“談駢文者,莫備于烏程孫梅松友《四六叢話》”[1](p125)。劉麟生先生也盛譽該書:“關于駢文批評之書籍,至孫梅《四六叢話》而始告美備”[2](p141)。

一、孫梅的“四六”之義

從清初至乾隆年間,“四六”之義有一個逐漸轉變的過程:駢文選本在清初延續宋明傳統,幾乎都以“四六”為稱,乾嘉時期則多稱“駢文”,二者的并存與消長體現了駢文的創作實態與文體觀念的階段性特征。

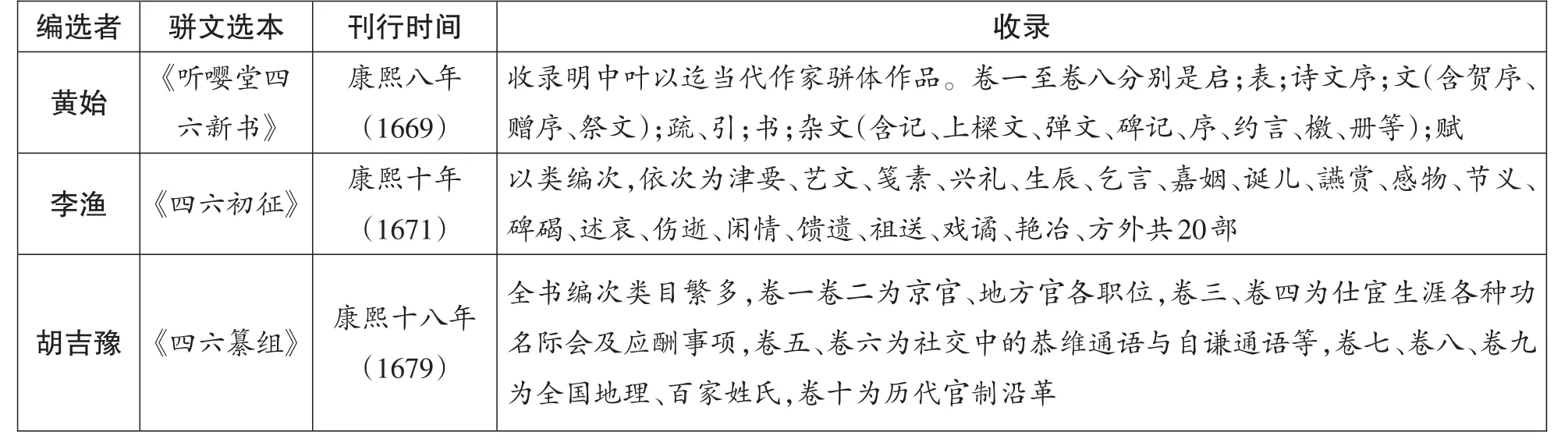

首先,康雍年間駢文多稱“四六”,選家重視駢體文的日常應用性。此時駢文選本有12種,以“四六”命名的占11種,較有代表性的四六選本如下:

從上表中駢文選本的命名及收錄情況來看,清初駢文風尚趨于日常應用化,選家也多以“四六”名之。李漁《四六初征·凡例》:“四六有二種,一曰垂世之文,一曰應世之文。垂世者,字字尖新,言言刻畫,如與甲者,一字不可移易于乙是也。若應世者,則流利可以通融,英華似乎肆射,其中扼要數聯,情深一往,其余始末,得之者信手拈來,頭頭是道,觸類以至,盡可旁通是也。……是集內制誥表賦不復匯入者,亦欲另刻成集,孤行于世,即宦牘不附四六之意也”[3](p622-623)。清初“四六”多指以表啟為主的“應世之文”,而凡涉宦牘的“垂世之文”則另以孤本行世。四六選本多成為世人的應酬錦囊,吳國縉為李漁《四六初征》作《撮要》時指出:“藉他粉黛,丑臉堪描;助我精靈,枯腸免斷”[3](p621)。內容以友人應酬、仕宦社交的各類文體為主,諸如書啟、賀啟、壽序、詩文序、碑祭、上樑文等;藝術偏尚新奇華巧,講究“選聲諧律,句櫛字比”[4](p517)的聲律技巧,重視“新”與“奇”的駢文技法,追求雕飾的華艷趣味,導致此期四六文整體格調不高。

注:以上二表據洪偉、曹虹《清代駢文總集編纂述要》[5](p224-256)所錄駢文選本整理而成

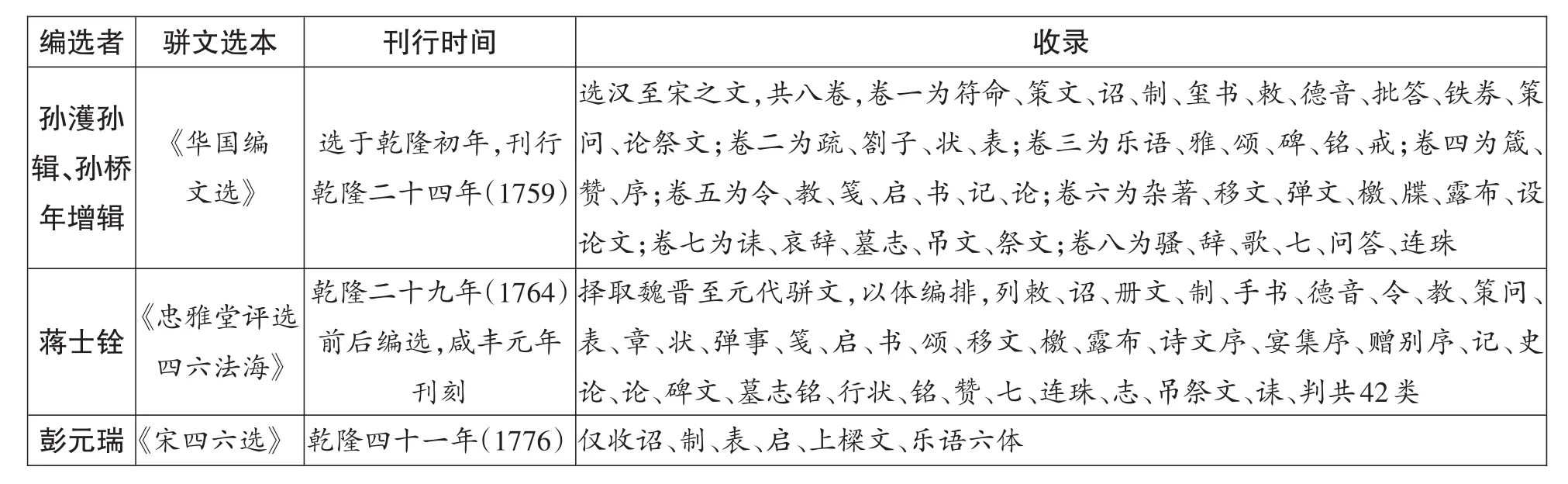

其次,乾嘉年間“駢文”之名勃然興起,與“四六”分庭抗禮,且已出現較強的辨體意識。此時駢文選本有15種,在孫梅《四六叢話》成書之前較有代表性的選本有:

由下表可知,此期駢文觀念的變化呈現為兩個方面:一是駢文雅正化。雍正倡文“清真雅正”[6](p3153),并改革科舉,“國朝雍正元年廷試新科進士,四六與詩文題并出,用覘所長”(清馬先登《四六雕蟲重刻序》)[7](p3),至乾隆二十二年“詔剔舊習、求實效,移經文于二場,罷論、表、判”[6](p3151),可知雍正至乾隆前期科舉重表、判、論等駢體文,這也導致四六不再僅僅指“應世之文”的日常俗調,而是向清初另行刊刻的“垂世之文”——朝廷雅音傾斜,其封域擴大,編者將清初較少關注的敕、詔、冊、制、章、表等朝廷公文大量輯入選本。孫濩孫的應試選本《華國編文選》較早顯示出這種變化,他正面肯定應制駢文的合理性,代表朝廷公文的表、策文、詔、制等在選本中明顯增多。二是文論家尊崇六朝駢文,以抬升駢文地位。蔣士銓《評選四六法海》開啟乾嘉以來駢文尊尚六朝的風氣,他不僅刪去《四六法海》中所錄的元人之作,而且自立標準,從甲至癸,次為十等,將宋人所作全部列入癸等,其中庾信駢文占甲等所取篇目大半,充分體現了他崇尚六朝的駢文觀念。

綜上可看出清初至乾隆年間“四六”封域與崇尚的變化:清初“四六”主要指以交際日用為主的在野“應世之文”,乾隆年間“四六”之義更傾向于以宦牘為主的在朝“垂世之文”,且駢文觀念始尚六朝。孫梅以《四六叢話》一書參與至乾嘉駢文觀念的轉型中,并非亦步亦趨,而是“妄欲仿本事之體,成一家之言”[8](p9)。他在《凡例》中首先論及“四六”封域及演變過程:

四六之名,何自昉乎?古人有韻謂之文,無韻謂之筆。梁時“沈詩任筆”,劉氏“三筆六詩”是也。駢儷肇自魏、晉,厥后有齊梁體、宮體、徐庾體。工綺遞增,猶未以四六名也。唐重《文選》學,宋目為詞學。而章奏之學,則令狐楚以授義山,別為專門。今考《樊南甲乙》,始以四六名集,而柳州《乞巧文》云:“駢四儷六,錦心繡口。”又在其前。《辭學指南》云:“制用四六,以便宣讀。”大約始于制誥,沿及表啟也。

《續修四庫全書總目提要(稿本)》評價孫梅:“雖松友文士,考證非其所長,故其于四六諸體源流得失之辨,往往不能窺其要領”[9](p252)。乾嘉漢學興盛之際,孫梅不以考據名家,但是此條既重“四六”緣起,又重“四六”流變,簡明扼要,不失為考據名例。考察這段話包含兩個重要信息:一是明四六之始。孫梅認為先秦文章不分駢散,駢文諸要素始于西漢,至東漢方臻形成:“西漢之初,追蹤三古,而終軍有‘奇木白麟’之對,兒寬攄‘奉觴上壽’之詞。胎息微萌,儷形已具。迨乎東漢,更為整贍,豈識其為四六而造端歟?踵事而增,自然之勢耳”(《叢話·總論》)。魏晉六朝的文章開始講究聲韻、辭藻,但四六之名尚未興起,“四六”一名肇自李商隱的《樊南甲乙》;二是提高朝廷公文所占比重。李商隱編錄《樊南甲乙》時多收錄自己為判官、幕僚時所寫的章表奏記等應用文章,名為四六,確定了該文體章奏之學的主要內涵,孫梅贊其為“今體之金繩,章奏之玉律也”(《叢話》卷32)。延及宋朝,歐陽修“以文體為四六”[10](p304),其駢文融入古文體制,駢文遂變其格,以古雅爭勝。明末清初選家只重四六應酬社交的啟序體,因其為“應世之文”而予以重視。乾隆年間孫梅首次將章奏之學與唐《文選》學、宋詞學相提并論,以理論形式將“四六”封域確定下來。

《四六叢話》共三十三卷,其中二十八卷為駢文分體論,他將駢文分為十八類:騷、賦、制敕詔冊、表、章疏、啟、頌、書、碑志、判、序、記、論、銘箴贊、檄露布、祭誄、雜文(答問、七發、連珠、上樑文、樂語、致語、口號、青詞、疏語、祝壽文)、談諧。其中與朝廷公文有直接關系的文體——制敕詔冊、表、章疏、啟、判、銘箴贊、檄露布以十三卷敘議,占分體論的近1/2,足見其對章奏之學的重視。他特別看重唐代駢體章奏的革新,首標尊唐:“駢儷之文,以唐為極盛”(《叢話》卷33),對前人忽視唐駢價值深感不公:“唐人擅四六者,多湮沒,何可勝道?可嘅也”(《叢話》卷14)。贊譽陸贄駢體公文改革之功:“古以四六入章奏者有矣,……若敷陳論列,無往不可,而又纂組輝華,宮商諧協,則前無古,后無今,宣公一人而已”(《叢話》卷32)。又盛贊唐駢文名家:張說、柳宗元、令狐楚,他進一步將蔣士銓崇六朝駢文的風尚擴大至三唐,成一家之言,開啟了嘉慶年間文論家關注唐駢的序幕。

明確了孫梅“四六”之義的主要內涵,再看其對駢體風格承續問題的闡述,以明其對駢文分體的探本溯源。從孫梅所分駢文十八類來看,《選》《騷》實非四六,他卻將二者列于卷首,何意?《凡例》道出原委:“一、《選》實駢儷之淵府,《騷》乃詞賦之羽翼。杜少陵云:‘熟精《文選》理。’王孝伯云:‘熟讀《離騷》,便成名士。’是知六朝、唐人詞筆迥絕者,無不以《選》《騷》為命脈也。是編以二者建為篇首,欲志今體者探本窮源、旁搜遠紹之意。”可見《選》《騷》為文人詞筆之源。《叢話》中多處體現了他對《選》學的服膺:“《文選》者,駢儷之統紀。《選》學不亡,則詞宗輩出”(《叢話》卷1)。又贊同《離騷》對駢文的浸潤:“其列于賦之前者,將以《騷》啟儷也”(《叢話》卷3)。可見孫梅對《選》《騷》的重視,將二者視為駢文命脈。他贊美南宋王子俊《淳熙內禪頌》:“非深于《選》學者不能”(《叢話》卷16)。評陸贄“文詞則《文選》爛熟也”(《叢話》卷32)。他將《選》《騷》歸為駢體風格形成的源泉,確立了駢體的形貌與內質,誠如劉麟生所言:“卷首專論《詩》《騷》,以明系統(筆者案,疑為《選》《騷》之誤)”[2](p141)。即便是少有人論述的律賦,孫梅也能發現其閃光點:“若柳河東《披沙揀金》《記里鼓車》等作,質有其文,巧而兼力,誠鴻博之新裁,場屋之定式矣”(《叢話》卷4)。

孫梅《四六叢話》首次以文論形式將“四六”封域界定為《選》《騷》系統流變中的章奏之學,回應了乾嘉駢文觀念轉型初期的文學思潮,適應了朝廷臺閣華章的需要和應制文體的發展,反映了駢文選家從重啟序等日常文類轉為重朝廷四六章奏的興趣轉變,迎來了疏表等奏進之文的繁盛。

二、推闡精微的駢文分體論

《四六叢話》是孫梅三十余年的研究心得,不僅為后世學者提供豐富的駢文研究史料,而且其自成一家的駢文理論也頗能啟引后人。《續修四庫全書總目提要(稿本)》贊孫梅:“核其所論,于歷代文章體式,頗能該括諸家,推闡精微”[9](p252)。他在前人研究基礎上將駢文分為十八類,且對每一類文體“鉤玄摘要,抉作者之心思,匯詞章之淵藪”(《叢話》陳廣寧《跋》),其凡例、自序、敘論、案語均體現出孫梅獨出的駢文分體論。

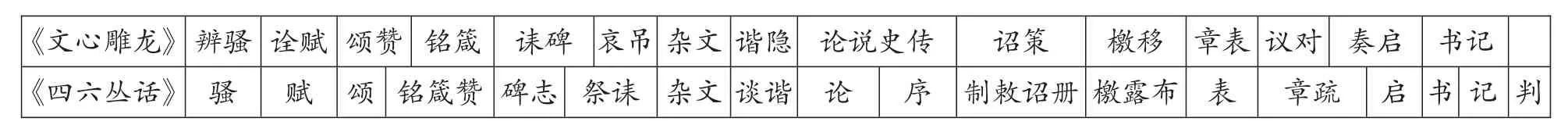

孫梅駢文分體論第一個層面是強調文各有體及體自有變,詳細地論述駢文各體的特征及之間的聯系,強調文體的分合增減合乎其自身演變規律。孫梅對劉勰推崇備至:“彥和則探幽索隱,窮形盡狀。五十篇之內,百代精華備矣”(《叢話》卷31)。其《叢話》體例亦模仿《文心雕龍》:“其余悉入雜文,又列談諧,皆《雕龍》例也”(《叢話·凡例》)。然而其分目標準卻較《文心雕龍》的章奏分目更為精細合理,二者具體分目見下表:

孫梅“四六”之義偏重于章奏,故其體例于賦之后先述公牘文。他把詔令類的四種文體“制敕詔冊”歸為一類,較劉勰更為細致,較劉知幾更為高明:“昔史通子欲以制冊表啟為一書,列于記傳,以應《尚書》記言之遺,正舊史載文之失。見亦卓矣。第嘗論之,制敕表啟,體例不同。貢章上表,臣工以效飏言;奏記移書,僚寀以通情愫”(《叢話》卷6)。孫梅指出劉知幾欲以“制冊表啟”歸為一類,忽略了四種文體本屬不同的體例,“制冊”屬詔令類,是用于天子或朝廷的下行文,“表啟”屬奏議類,是用于臣子的上行文。孫梅更進一步指出這兩種文體因體制不同而導致風格不同:“表啟之類,宜尚才華;制冊之文,先覘器識。為此者必深明乎帝王運世之原,默契乎日昃勤民之旨。寧樸而無華,寧簡而無浮”(《叢話》卷6)。對于上行文“章表奏疏”,孫梅指出:“章疏與表,分而為二”(《叢話·凡例》),因而他分為表、章疏、啟三類,劉勰《章表》偏重“表”,孫梅顯然是領悟了《文心雕龍》的精義,指出表以“明君臣之誼”(《叢話》卷14),包含了自宋以來表以論政、謝恩、陳情的創作實際,明人徐師曾又指出章體“自唐以后,此制遂亡”[11](p121),于是《叢話》只稱《表》,緊隨《制敕詔冊》之后。孫梅又將奏啟分為二體:章疏與啟。章疏實指奏疏,合并劉勰所列議對,二者均以臣下的國事議論為主。

除此之外,《四六叢話》還有數處體現出文各有體、體自有變的駢文分體論。《文心雕龍》判附于契券,孫梅則認為“《周禮·媒氏》之判,實男女之婚籍。后世之判,乃州郡之爰書,亦名同而實異耳”(《叢話》卷19);《文心雕龍》有論說,孫梅《四六叢話》只有論而無說,因說體“魏晉以來,作者絕少”[11](p132);《文心雕龍》將序入論說,孫梅認為序非論說文,二者所屬懸殊:“序譬之衣裳之有冠冕,而論則繪象之九章也”(《叢話》卷20),并詳明序可分為詩文序、贈別序、宴集序等。后來姚鼐《古文辭類纂》將贈序類單獨列出,大約是受到孫梅影響。劉勰之時檄與露布不分,自唐宋后二者相別,故而孫梅補充:“夫檄與露布,六朝不甚區別,故《文心》合而為一。唐、宋以后,則檄文在啟行之先,露布當克故之后,名實分矣”(《叢話》卷24);《文心雕龍》有諧隱,《叢話》分談諧,刪去隱語,增加談語,且指出“談有虛實之分,諧有雅鄭之異”(《叢話》卷27)。這些均表明了孫梅的文體之分更為精細。

孫梅駢文分體論的第二個層面是重視駢體文的文學價值。四六發展至明末清初已“多門面習套,無復作家風韻”(《叢話·凡例》),遭到古文家的反對。孫梅力倡駢體,志在重振駢體尤其是駢體公文的文學價值,推進駢文雅化。

劉勰《文心雕龍》合頌贊為一,孫梅則將頌體獨立為目,以《詩經》三頌為頌體范本。劉勰僅從功用上釋頌:“頌者,容也。所以美盛德而述形容”[12](p156)。借舞蹈來表達心中的贊美。孫梅則從文體風格上予以區別:“頌者,四始之一,詩教之隆。昔元音暢而雅樂正,民氣樂而頌聲作。宣其純懿,既異于風;紀彼鏗鏘,復殊于雅”(《叢話》卷16)。意指頌樂宣揚政教,音韻鏗鏘,高于風雅,《詩經》頌篇靜穆雅正,符合頌體的審美理想:“穆如風之既作,靜正之人宜歌”(《叢話》卷16)。孫梅評論自漢而下的頌文,駁論允當。他不滿于詩文入頌:“王褒《得賢》,論也,而以頌名,義雖協而音未諧,出詩入文,濫觴于此矣。”批評以賦入頌:“馬融《廣成》,賦也,而以頌名,既不歌,而多敷布,化頌為賦,名義滋紊矣”。孫梅認為詩文賦入頌均導致頌體不純。他批評劉伶《酒德頌》“同乎放言”,又認為王子安《乾元》《九成》二頌“淺夫怖其汪洋,深識譏其泛鶩”,只有司馬相如的《封禪》篇文體純正:“筆既高華,頌復淵妙”。在案語中又贊揚《淳熙內禪頌》“藻麗古雅”。由此可見,孫梅認為純正的頌體應復歸于《詩經》,不以其他文體雜入其間,保持其文體純正,提升頌體的文學地位。

劉勰論啟很少,主要原因在于魏晉啟體應用不如后世廣泛。明清時文人應酬、上書言事、友朋交往多用啟體。為“進文心而奏續”(《叢話》卷14),孫梅將啟體獨立成篇。他指出啟可補表、書不足:“緹幕芙蓉,殷勤而報聘;春蹊桃李,繾綣而酬知。競貢長箋,爭懷采筆。效顰滋眾,繼踵尤多。上壽多男,請徵雜遝;登庸及第,賀答紛紜。舊館脫驂,載筆致朋游之雅;相見執難,揮毫志耿介之思”(《叢話》卷14)。報聘、酬知、書信、祝壽、賀答、抒朋游雅志、揮耿介之思等均可用啟體,應用廣泛。孫梅又論述了歷代名人啟文的特征:謝玄暉“玉塵金屑”,梁簡文帝“見彩珠光”,庾氏父子“籍甚庭芬”,陳伯玉“雅有清聲”,駱義烏“時騫逸氣”,柳子厚“清純而俶儻”,李義山“密致以清圓”,蘇長公“不合時宜,味含姜桂”,陸務觀“素稱作達,語帶煙霞”,他于此贊美歷代名啟,提高了啟體的文學地位,且盡顯駢文的辭藻之美。

《文心雕龍》列書牘類為書記,兼及其他文體,論述稍顯繁雜。《四六叢話》則將書、記獨立成篇,突出二體的文學功能。孫梅明言:“書以見朋友之悰”(《叢話》卷14),強調友情之融洽,突出書體的抒情特征:“敘山川之妙麗,則刻畫兼圖繪之長;溯歡宴之流連,則管穎挾歌吟之致。述絕域之悲,颯然如風沙之滿目;談行旅之困,凄兮嘆霜雪之交侵。感物何工,乃賢于荊州之十部;綴詞何巧,乃貴于安石之碎金”(《叢話》卷17)。千里相隔之憾、尺素關懷之情、仕宦風波之憂、風云際會之嘆均可言于紙間,“故知明衷曲,披欵誠,釋幽憂,慰思憶,莫切于書。”孫梅對于書體抒情功能的贊美與鐘嶸在《詩品序》中對詩歌功用的評價相似,書與詩歌無異,可自由表達文人的各種情感,提升了書的文學地位。孫梅述記側重其與經、史、子的聯系,符合自唐以來記體的創作實際。

孫梅對各種駢體進行沿波討源的分析,其尊體正名的理論實踐既符合駢體自身的發展規律與元明以來的創作實態,又與乾嘉時期駢文創作的鼎盛態勢相呼應,以其推闡精微的駢文理論推進了駢文尊體、雅化的進程。

三、“文以意為之統宗”的創作觀念

駢文以對偶、聲律、用典與藻采這四個基本要素構成了自己獨具特色的藝術美,它對形式美的關注為其他文體所不及,從而產生了純正的思想內容為華美的藝術形式所遮掩的流弊,頗為論者詬病。在駢散之爭激烈的清中葉,反駢論者大有人在,袁枚一位朋友即說“散文多適用,駢體多無用,《文選》不足學”[13](p463),因而孫梅提倡“文以意為之統宗”的創作觀念在清中葉就有特殊的意義:一方面抬升了駢文的地位,另一方面促使駢文融入新的創作方法,為駢散合一尋求新的出路。《續修四庫全書總目提要(稿本)》評價孫梅的駢文理論:“品題藻鑒,格取渾成,不斤斤以聲律章句分工拙,持論尚稱近正”[9](p252)。他在《總論》中強調駢文的表達功能絲毫不遜于古文:

文以意為之統宗,則是宜僚弄丸,而兩家之難解也。山谷之論曰:“織回文而成七襄,必得錦機以就之。”故文以機為之驅駕,則是秋御執綏,而交衢之舞作也。極而論之:行文之法,用辭不如用筆,用筆不如用意。虎頭傳神,添毫欲活;徐熙沒骨,著手成春:此用筆之妙也。言對為易,事對為難;反對為優,正對為劣:此用意之長也(《叢話·總論》)。

此語批判了長期以來人們認為駢文只重形式不重內容的認識,他指出辭(語詞)、筆(筆法)、意(內容)三個概念的主次地位,強調以意為統,以意驅筆、以筆驅辭,標舉“意”在駢文中的主體地位。“文以意為之統宗”包括重氣、重情、重活潑意趣,這三者統宗于“意”,“意”成為駢文支撐、氣骨,《叢話》中多處案語體現了“文以意為之統宗”:

詳觀文公所作,以意為骨,以氣為用,以筆為馳騁出入,殆脫盡裁對隸事之跡,文之深于情者也(《叢話》卷32“令狐楚”條)。

自有四六以來,辭致縱橫,風調高騫,至徐、庾極矣;筆力古勁,氣韻沉雄,至燕公極矣;驅使卷軸,詞筆絢爛,至四杰極矣;意思精密,情文宛轉,至義山極矣(《叢話》卷32“柳宗元”條)。

駢文重氣骨非始自孫梅,宋人王铚《四六話》多次提及四六要有氣骨,“表章有宰相氣骨。如范堯夫《謝自臺官言濮王事》,《謫安州通判表》”[14](p9)“四六貴出新意,然用景太多,而氣格低弱,則類俳矣。”[14](p18)強調駢文講究氣盛是韓愈“氣盛言宜”散文理論在駢文創作中的運用,是孫梅有意在調和駢散軒輊,他評價徐陵駢文便著意于其文氣骨:“徐孝穆《與楊仆射書》,議論曲折,情詞相赴,氣盛而物之浮者大小畢浮,不意駢儷有此奇觀。至末段聲情激越,頓挫低徊,尤神來之筆”(《叢話》卷17)。氣盛則駢文情詞激越,音聲頓挫,形成“神來之筆”。

孫梅講究駢文旨意符合經學之道,他贊揚陸贄駢文的原因在于陸文能涵詠六經,但是他反對以經句入駢,因其有類于賦的滯塞。葉夢得在《避暑錄話》中批評宋徽宗大觀以后因經句入駢而導致文氣掃地的現象:“自大觀后時流爭以用經句為工,于是相與裒次排比,預蓄以待,間不問其如何。粗可牽合,則必用之。雖有甚工者,而文氣掃地矣”[15](p32)。孫梅對葉夢得的論斷加案語表示“此條論駢體之弊甚當”(《叢話·總論》),同時補充了其他材料加以佐證:“又案《谷山筆麈》云:‘漢、唐贈答詩,不必知其為誰,而一段精神意氣,非其所與者,不足以當之。近代之詩,必點出姓名官爵地名,以為工妙,而不知其反拙矣!’”行文講究“精神意氣”是駢文創作“文以意為之統宗”的重要標準,“精神意氣”與生氣灌注、活潑自然緊密相連,也包含渾化無跡的用典筆法,并非堆垛地名、人名、經句,如他評價蘇軾《黃門謝復官表》:

蓋粗才貪使卷軸,往往堆砌地名人名,以為典博。成語長聯,堆排割裂以為能事,轉入拙陋。至于活字,謂不妨杜園傖氣,殊不知大為識者所嗤。惟作家主于用意,不主于用事。當其下筆,若自抒胸臆。諦加玩味,則字字有成處,渾然天成。此杜詩韓筆所以妙絕古今也。不知此者,不可與言四六(《叢話》卷14)。

他反對杜園傖氣式的用典,提倡行文字字有來歷,但要靈活運用,如同己出,渾然天成。在他看來,駢文用典隸事如果“有意”,那么文章就會活潑有生氣,翻新出奇,是謂“丹成九轉,點鐵成金手也”(《叢話》卷14)。

“文以意為之統宗”,情由意出,孫梅強調真性情的流露,在他的許多案語中都有體現。如他對周必大駢文的評價:“晚歲筆意人事至而天真全,歐、蘇殆無以過”(《叢話》卷33)。“天真全”即指與文體相契合、渾然天成的情感。孫梅批評南宋某些駢文創作“雕琢過甚,近于纖冗。排偶雖工,神味全失。駢體至此,發泄太盡,難以復古矣”(《叢話》卷33)。在他看來,雖然駢體文歷來以辭藻華美稱名,卻只有“情深”才能作出至美、有用之文:

令狐文公于白刃之下,立草遺表,讀示三軍,無不感泣,遂安一軍。與宣公草《興元赦書》,山東將士讀之流涕,同一手筆。必如此,始為有用之文。四六所由與古文并垂天壤也。若以堆垛為之,固屬輪轅虛飾;純以清空取勝,亦無非臭腐陳言。一言以斷之曰:惟情深而文明,沛然從肺腑流出,到至極處,自能動人。作之者非關文與不文,感之者亦不論解與不解。手舞足蹈,有不知其然而然者(《叢話》卷10)。

孫梅舉令狐楚于嘩然軍變中創作的《興元赦書》為例,指出“情深”之四六可與古文并垂天地之間,只要能做到“情深”,那么“文與不文”“解與不解”都居于次要地位。又評武肅《謝表稿》:“此表絕無一語自矜。言言忠懇,可謂得體。秉筆有人,其江東乎!”(《叢話》卷11)忠誠懇切之情流于言語之間,表文必能聲情畢至,骨氣灌注。

《四六叢話》的分目也體現孫梅對駢文“情”的重視。孫梅合碑與墓志銘為碑志,誄文則另立祭誄,以統攝所有哀祭文、合祭文、誄文。誄與碑志情感特征上的不同是分目的基礎:“后人飾終,其大者讬之行狀碑志,其細者見于哀輓、祭文,厥風邈矣”(《叢話》卷25)。他進一步指出這兩種文體在情、文上的差別,碑文“辭尚體要,文本性情。……夫碑通于史,而儷別于古。原其所以同,復推其所以異,是在大雅宏達之才矣”(《叢話》卷18)。指出碑文與紀傳體文有相通之處,注重文辭典雅,因而碑文兼具史才與文才之美。與誄文相比,碑志因具有“大雅宏達之才”的特征而長于抒寫“大者”,如“朝廷懿美,錄在史官。家世音徽,式之神道,碑版之用遠矣”(《叢話》卷18)。他最推崇魏徵《李密墓志》一文,在敘論中大加贊賞:“神鋒百煉,卓絕古今”(《叢話》卷18)。較之碑志,孫梅認為誄文更加細膩:“夫工拙異方,淺深殊致,至于入妙,往往動人。嘗深論之,雍門之琴,鄰家之笛,非情之至,曷興共感?”(《叢話》卷25)文章的工拙深淺、能否入妙往往在于情感是否深沉動人,如同雍門子周所操之琴與向秀所聞山陽之笛那樣,真摯感人,因而古人尤重誄文。孫梅于歷代祭誄文中最推賞潘岳和李商隱:“魏、晉哀章,尤尊潘令。晚唐奠醊,最重樊南。潘情深而文之綺密尤工,李文麗而情之惻愴自見”(《叢話》卷25)。在孫梅眼中,潘、李二人符合他的創作原則,就是文、情兼美,相反他對韓愈祭文則頗有微詞:“昌黎《祭十二郎文》,思緒繁亂,真摯之情,不事文采矣。設文不及潘,情不如李,體遜劉媛,真愧韓公”(《叢話》卷25)。歷來文論家多稱賞韓愈的《祭十二郎文》,可孫梅認為該祭文不論從辭章構寫,還是從情感抒發上均不及潘、李二人的作品。同時,孫梅還講究抒情方法,以情深文厚為妙:“情不欲極,斂之而愈深;文不欲肆,蓄之而彌厚,有體存焉耳!”(《叢話》卷25)。由此可見,孫梅分立《碑志》與《祭誄》兩目,彰顯了“文以意為之統宗”的創作觀念,凸顯了文體不同而情感稍異、筆法有差的觀點。

因此,孫梅在《四六叢話》中提出“文以意為之統宗”的駢文創作觀念,在清中葉駢散之爭的文化背景下起到為駢文張目的作用,正如李金松先生所言:“(孫梅)用‘以意為主’改造駢文原有的唯形式美是務的本體內容,革新駢文的本體觀念,為駢文的發展爭取生存空間,這無疑是一種理論創新”[16](p69-74)。孫梅更是豐富了“文以意為之統宗”的理論,借鑒了古文“氣盛言宜”說,融散入駢,又將“情深”“自然”放在駢文創作和分目的重要地位,不僅有助于解決駢文創作中辭、意之間的矛盾,而且對乾嘉后期駢散合一理論與創作實踐有指導意義。

四、與經、史、子融合的駢散合一論

丹納在《藝術哲學》中提到:“要了解一件藝術品,一個藝術家,一群藝術家,必須正確地設想他們所屬的時代的精神和風俗概況”[17](p7)。孫梅承劉勰宗經衣缽,又恰逢乾嘉經學復盛的思潮,因而注重經學對駢文內質構成的影響,更將史、子作為駢文創作的淵源:“必且數精經子,導禮教之深源;流覽史書,究古今之大體”(《叢話》卷10)。孫梅認為駢文與散文一樣重視經、史、子對文體建構的作用,他在乾嘉年間較早地提出了駢散合一理論,因而劉麟生評價《四六叢話》總體思想道:“推闡駢文思潮,具有特識。卷首專論《詩》《騷》,以明系統;總論調和駢散,以示指歸”[2](p141)。

首先,孫梅強調駢文創作需融合經、史、子,必要時采用古文筆法,這是他駢散合一理論的重要構成。與乾嘉駢文論者尚六朝不同,孫梅推崇三唐駢文。古文運動作為唐朝文體改革的一個方面昭示出駢文變革地潛滋暗長,二者的聯結點就是宗經。在宗經的視域下,孫梅將駢文形貌與內質置換成才與道,他倡言重道:

大凡辯博之才,記誦之學,矜才則多去道甚遠。矜才則遭忌,昧道則寡識。此王、楊、盧、駱所以為裴行儉所料也。楊億之文,雅近四子,而器識稍高,然卒以疏放。始罹讒口,終泄機事。位即黜辱,年亦不長。忠定勤勤規切,有以也夫。故曰“文以載道”。億于道未之見,雖妃青儷白,談天雕龍,一藝之長耳。若柳子厚、蘇文忠對偶之文,無不根極于道。雖處困厄,其精神自超然物外。豈可同年語哉!(《叢話》卷17)

楊億作為《冊府元龜》的主要撰修者,為文落筆即成,文辭侈博,然于道未見,宋人田況對楊億之文評價不高,認為其文“皆聲韻偶麗、編組事物,鮮有及理之文”[18](p14)。孫梅進一步指出作家在作文時若盡顯辯博之才和記誦之學將會造成“去道甚遠”的結果。在他看來,“妃青儷白,談天雕龍”的辭藻僅是駢文的一種創作技巧,毫無“精神”可言,只有“道”方能凝聚駢文的精神意氣,這也是柳宗元、蘇軾身處困厄卻仍能創作出超然高妙之文的原因所在。需要指出的是,孫梅所重之“道”與韓愈“文以明道”類似,是漢學之“道”,與古文依托宋學不同。馬積高先生在總結清代學術對駢文的影響時指出:“駢文本與理學無緣,清代考據學興起后形成的漢、宋學術之爭和漢學家的高張其幟,更促使駢文家與理學分離,故清代駢文較少的道學的酸腐氣”[19](p110)。古文家常以宋明理學之“道”鄙視駢文:“古文中不可入語錄中語,魏、晉、六朝人藻麗俳語,漢賦中板重字法,詩歌中雋語,《南》《北史》佻巧語”[20](p282)。由此亦可看出駢文、古文所代表的學術體系疆域分明,一為漢學,一為宋學,此時駢散之爭“實際上是乾嘉間漢、宋學術之延伸到文學領域的一種表現形態”[21](p33-40)。

在宗經重道的文學觀念影響下,駢文創作借鑒古文筆法就順理成章。孫梅將歷代四六文論話語中缺席的古文大家——柳宗元抬升至唐代駢文三大家之一的位置充分說明了這一點:“吾于有唐作家集大成者,得三大家焉:于燕公極其厚,于柳州致其精,于文公仰其高”(《叢話》卷32)。論其淵源流變,孫梅更是飽含熱情地贊嘆不已:

惟子厚晚而肆力古文,與昌黎角立起衰,垂法萬世。推其少時,實以詞章知名,詞科起家。其镕鑄烹煉,色色當行。蓋其筆力已具,非復雕蟲篆刻家數。然則有歐、蘇之筆者,必無四杰之才;有義山之工者,必無燕公之健。沿及兩宋,又與徐、庾風格去之遠矣!獨子厚以古文之筆,而爐鞴于對仗、聲偶間。天生斯人,使駢體、古文合為一家,明源流之無二致。嗚呼,其可及也哉!(《叢話》卷32)

柳宗元宗經重道,雖以駢文起家,然古文“筆力已具”。他以古文筆法創作駢文,駢散交錯的句法形成疏宕之氣,擴大陸贄公文改革的范疇,使之適用于各體駢文,其《永州八記》即為融散入駢的代表作:“融古文之跡,掞今體之詞,平泉標花木之奇,甫里志泉石之美”(《叢話》卷21)。宋時歐、蘇繼之而起,以古文之氣運乎駢文,使駢文在氣格、筆法上非復六朝風調,更為新逸。

孫梅提倡駢散結合的創作手法,對比汪藻與李商隱駢文:“古之四六,句自為對,語簡而筆勁,故與古文未遠。其合兩句為一聯者,謂之隔句對,古人慎用之,非以此見長也。故義山之文,隔句不過通篇一二見;若浮溪,非隔句不能警矣。甚至長聯至數句、長句至十數字者以裁對之巧。不知古意寖失,遂成習氣。四六至此,弊極矣”(《叢話》卷33)。《詩經》中已有隔句對,魏晉時成為駢文創作手法之一,初唐四杰駢文開始出現長達十數字的隔句對,絢麗多姿,至南宋汪藻駢文中十數字的隔句對占大量篇幅,遂使文氣滯頓,古意寖失。李商隱少能古文,后師從令狐楚為章奏,變為今體,其駢文集《樊南甲乙》融合駢散,自然高妙:“循諷終篇,其聲切無一字之聱屈,其抽對無一語之偏枯。才斂而不肆,體超而不空”(《叢話》卷32)。孫梅提倡以古文筆法入駢文,拓寬了此前囿于屬對精切的駢文理論,為清中葉以后的駢散融合尋找了新路。

孫梅認為經、史、子對駢文作家涵養的提高不容忽視,陸贄為唐代駢文大家,根本原因在于“義蘊得自六經”(《叢話》卷32);他評價范仲淹:“讀書長白,斷齏畫粥,研窮六經,而成王佐之學,曷嘗沾沾于詞章哉!譬之本根日加培溉,而蒸菌吐華,不期自致焉爾”(《叢話》卷33)。精研六經可灌溉四六根本,提升駢文雅正內涵,只要涵養深厚就會有如韓愈所言的“氣盛則言之短長與聲之高下皆宜”的文風。在對駢文用史與用子的優劣評價中,他強調“隸事之方,用史不如用子”(《叢話·總論》),因為諸子之言有辨博之氣,可提升駢文氣勢。孫梅贊譽唐代駢文,但也批評唐駢不重子學:“諸子束之高閣,而挦撦稍廣,理趣不深,此史不如子之辨也”(《叢話·總論》)。即便是對諧謔言辭,孫梅也認為應以出自經史語者為高雅:“間征雅令,蒐經史之英詞;偶寄春聯,得沂雩之佳趣”(《叢話》卷27)。

其次,孫梅根據駢文各體與經、史、子的關系對其分目進行分合增減。《四六叢話》特立記為目,相較《文選》與《文心雕龍》分目更為細致,分類也更為合理:“嘗考蕭氏《文選》,有奏記而無記;劉氏《文心》,有書記而無記”(《叢話》卷21)。《文心雕龍·書記》論書范圍廣泛:“書記廣大,衣被事體,筆劄雜名,古今多品”[12](p457)。結果他把所有形諸文字而難以歸屬的文字都置于書記篇。明人徐師曾則將書另立目,稱書牘,包含書、奏記、啟、簡、狀、疏等文體,其他的則歸屬他類,只留下以記名篇的文字,稱記文。孫梅受到徐師曾的影響,更進一步指出記與經、史、子的密切關系:“記者,文筆之統宗,經子之徑術。夫渾噩煥郁,史包四代之文;征范貢歌,書標七觀之美。體制角立,記乃無聞。說者謂《禹貢》《武成》《金滕》《顧命》,記之屬似之”(《叢話》卷21)。經、史、子書中不少文章含有記事、記人的成分,這是記文的起源,《書經》雖無以記名篇之文,但《禹貢》《武成》《金滕》《顧命》篇便有“記”的性質,經學內容也就成為“文筆”的淵源。除此之外,《東觀漢記》《禮記》《周禮》均可成為記文發展中的重要著作:“《東觀》紀事,學洽于見聞;孔子三朝,理苞夫讖緯。《曲臺》肄禮,襲經典而尤尊;《冬官》補亡,詳軌文而更奧”(《叢話》卷21)。繼承經典使之更為尊貴,闡發經典使之愈加奧妙,記文的作用日益顯著。孫梅又指出記體的發展流變:“蓋自漢以上,抽圣人之緒而半入于經;自漢以下,成一家之言而兼通夫史。……自唐以后,記始大鳴。……有宋諸子,厥體尤繁。格律不無旁侵,波瀾更為壯闊”(《叢話》卷21)。從經到史、從以議論為主到以敘事為主,再兼以聲情格律,記體文學至宋發展愈加成熟。孫梅論記既闡釋其內質變化,又詳明其演變時間,而徐師曾對記的論述則簡略模糊:“其文以敘事為主,后人不知其體,顧以議論雜之”[11](p145)。相較之下孫梅對文體辨析更為深入細致。

他還將序特立一目,除了重視序的文學價值以外,還因為序起源于孔子《文言》:“先師韋編三絕,翼贊前經。《文言》檃括乎《乾》《坤》,《序卦》發揮乎爻象。此則序所由昉,序作者之意者也”(《叢話》卷20)。開篇將序與儒經大義聯系在一起,序也就成為“經”的載體,適應了乾嘉經學復盛的學術背景。《文心雕龍》合論說為目,《四六叢話》只立論目,無說目,因論體與子書密切關聯,可以做到“命微言以藻思,責奧義于腴詞,以妃青媲白之文,求辨博縱橫之用”(《叢話》卷22)。

乾嘉年間倡導駢文變革非孫梅一人,王夢曾指出:“乾嘉之際,昭文邵齊燾作駢文,欲于綺藻豐縟之中存簡質清剛之制,一時風氣為之大變。如王太岳之簡潔蒼老,劉星煒之清轉華妙,吳錫麒之委婉澄潔,并遵正軌。曲阜孔廣森、陽湖孫星衍、洪亮吉、南城曾燠輩起,斯旨益暢”[22](p90)。邵齊燾、王太岳、劉星煒、吳錫麒等人的駢文創作引起了文風變革,但他們旨在宣揚駢散共尊,理論意識較為淡薄。孫梅《四六叢話》的理論意義則超越了同輩駢文理論家,他不僅將四六封域明確界定為《選》《騷》系統流變中的章奏之學,而且對駢文各體條分縷析,提倡“文以意為之統宗”的駢文創作觀念,借鑒了古文筆法,宗經、重史子對駢文內質的雅化,使駢散合一理論定型,在乾嘉駢文轉型中以溫和的態度緩和了反駢論者與駢文家之間的劍撥弩張。乾嘉后期孔廣森、孫星衍、洪亮吉、曾燠等人繼續推揚駢散合一,在嘉慶末年及以后駢散合一理論終成一股文學思潮,駢體“正宗”意識也隨之深入人心,與古文創作分庭抗禮。