論行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為的可訴性

摘??????要:行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為認定為“司法協(xié)助行為+行政行為”,可以在確保司法權(quán)威與提高執(zhí)行效率的同時促進法治政府的建設(shè),為當(dāng)事人合法權(quán)益救濟提供可能。《關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第一條第二款第七項但書前的規(guī)定,因為受司法權(quán)作用,是不具有可訴性的司法協(xié)助義務(wù);但書后的規(guī)定,因為有行政機關(guān)獨立自主的意思表示,是具有可訴性的行政行為。其中,但書中“擴大執(zhí)行范圍”包括執(zhí)行范圍內(nèi)容、種類、期限的擴大,“采取違法方式”包括濫用職權(quán)、超越職權(quán)以及程序違法。“縮小執(zhí)行范圍”“不作為”“擅自撤銷或變更”等協(xié)助執(zhí)行違法行為需要通過類推適用的方式對條款的法律漏洞予以填補。

關(guān)??鍵??詞:司法協(xié)助;行政行為;法治政府

中圖分類號:D925.3????????文獻標(biāo)識碼:A????????文章編號:1007-8207(2020)04-0092-09

收稿日期:2019-12-01

作者簡介:鄭琳(1993—),男,江蘇揚中人,清華大學(xué)法學(xué)院2017級博士生,研究方向為行政法學(xué)、行政訴訟法學(xué)、警察法學(xué)。

基金項目:本文系教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項目“法治中國建設(shè)背景下警察權(quán)研究”的階段性成果,項目編號:15JZD010;清華大學(xué)自主科研計劃文科專項項目“警察法學(xué)理論體系之重構(gòu)”的階段性成果,項目編號:2016THZWYX01。

行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為(以下簡稱“協(xié)助執(zhí)行行為”)是否可訴,是司法實踐中頗具爭議的話題。如規(guī)劃部門和房產(chǎn)登記部門根據(jù)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書的要求轉(zhuǎn)移登記,該行為是否可訴,就有不同的觀點。[1]2018年出臺的《關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《行訴解釋》)規(guī)定,行政機關(guān)根據(jù)人民法院的生效裁判、協(xié)助執(zhí)行通知書作出的執(zhí)行行為不屬于受案范圍,但行政機關(guān)擴大執(zhí)行范圍或者采取違法方式實施的除外。《行訴解釋》基本沿襲了2004年《最高人民法院關(guān)于行政機關(guān)根據(jù)法院的協(xié)助執(zhí)行通知書實施的行政行為是否屬于人民法院行政訴訟受案范圍的批復(fù)》(以下簡稱《批復(fù)》)的精神,對于行政機關(guān)協(xié)助法院執(zhí)行行為的裁判思路是“一般不可訴,例外可訴”。從法院的角度看,這樣的規(guī)定有其合理性。在當(dāng)前重點解決“執(zhí)行難”的情況下,為了確保法院的判決得到有效執(zhí)行,必須尋求行政機關(guān)的協(xié)助執(zhí)行。①從行政相對人以及利害關(guān)系人的角度看,如果行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為無法提起行政訴訟,顯然缺乏了最直接和便捷的司法救濟手段。筆者認為,只有理解行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為的性質(zhì)及其制度邏輯,正確適用《行訴解釋》第一條第二款第七項的規(guī)定,才能在確保法院判決得到有效執(zhí)行的同時,促進法治政府的建設(shè)。

一、協(xié)助執(zhí)行行為性質(zhì)的認定及其制度邏輯

協(xié)助執(zhí)行行為的性質(zhì)究竟如何認定,目前,具有代表性的是“司法協(xié)助行為”說、“行政行為”說和“司法協(xié)助行為+行政行為”說。

“司法協(xié)助行為”說將行政機關(guān)協(xié)助法院執(zhí)行的行為認定為一種司法協(xié)助行為,是目前較為主流的一種觀點,該觀點同時意味著對“行政行為”說的否定。如有學(xué)者認為,行政機關(guān)協(xié)助法院執(zhí)行行為屬于司法協(xié)助行為,是司法行為的延伸,而不是一個獨立的行政行為。[2]江必新認為,這種執(zhí)行行為的啟動程序在于人民法院和仲裁機關(guān)的法律文書,執(zhí)行事項和內(nèi)容基于人民法院和仲裁機關(guān)的法律文書,執(zhí)行機關(guān)并沒有獨立的意志。[3]法院發(fā)出的協(xié)助執(zhí)行通知書實際上就是法院發(fā)出的命令,協(xié)助執(zhí)行人必須聽從。[4]有學(xué)者亦認為,將協(xié)助執(zhí)行行為被排除在受案范圍外應(yīng)當(dāng)不存在爭議,其非行使行政職能作出的行為,本質(zhì)上不屬于行政行為。[5]

“行政行為”說將協(xié)助執(zhí)行行為認定為一種行政行為,多是從保障相對人合法權(quán)益的角度出發(fā)。因為只有認定為行政行為,相對人才能提起復(fù)議和訴訟救濟。如有學(xué)者認為,行政機關(guān)因協(xié)助執(zhí)行法院判決和裁定而作出的行政行為,是行使行政職權(quán)的具體行為,該行為如果侵犯了相對人的合法權(quán)益,當(dāng)事人可以提起行政訴訟。[6]有學(xué)者具體到公安協(xié)助法院執(zhí)行領(lǐng)域,認為公安機關(guān)協(xié)助控制被執(zhí)行人車輛的行為屬于強制措施,將該行為認定為具體行政行為,有助于當(dāng)事人提起行政訴訟尋求救濟。[7]

“司法協(xié)助行為+行政行為”說。持這一觀點主要是出于對2004年《批復(fù)》和2018年《行訴解釋》第一條第二款第七項規(guī)定的整體理解。最高人民法院的一則判例就生動詮釋了協(xié)助執(zhí)行行為包含司法協(xié)助行為與行政行為兩種行為性質(zhì):“行政機關(guān)根據(jù)人民法院的生效裁判、協(xié)助執(zhí)行通知書作出的執(zhí)行行為,屬于履行法律規(guī)定的協(xié)助義務(wù),不是行政機關(guān)的自主行政行為,”①“例外情況下,行政機關(guān)的執(zhí)行行為屬于行政訴訟受案范圍……在性質(zhì)上不再屬于實施司法協(xié)助的執(zhí)行行為,應(yīng)當(dāng)受到司法審查并獨立承擔(dān)法律責(zé)任。”②

就“司法協(xié)助行為”的觀點而言,協(xié)助執(zhí)行行為是司法權(quán)的延伸和繼續(xù),因為在這一過程中,行政機關(guān)缺乏獨立意志,受生效司法文書的羈束。該觀點以國家法律意志的執(zhí)行為出發(fā)點,強調(diào)了司法權(quán)對于行政權(quán)的優(yōu)先性,但沒有注意到行政權(quán)并非完全從屬于司法權(quán),當(dāng)行政權(quán)一旦逾越司法權(quán)的涵攝范圍,就可能淪為另外一種性質(zhì)的行為。“行政行為”的觀點認為協(xié)助執(zhí)行行為也是行政機關(guān)行使具體職權(quán)的行政行為,并非因為有司法因素的介入,就改變其行為性質(zhì)。問題在于,協(xié)助執(zhí)行行為畢竟是司法權(quán)作用于行政權(quán)的結(jié)果,與一般行政機關(guān)之間的協(xié)助、配合并不相同,不能簡單用行政行為的理論分析。“司法協(xié)助行為+行政行為”觀點則認為行政機關(guān)依法協(xié)助法院執(zhí)行的行為屬于司法協(xié)助行為,但執(zhí)行擴大范圍或違法采取措施的行為屬于行政行為。

筆者贊同“司法協(xié)助行為+行政行為”說。行政行為是行政主體基于行政職權(quán)作出的產(chǎn)生法律效果的行為。[8]作為可訴的行政行為的核心構(gòu)成要件,應(yīng)當(dāng)是行政機關(guān)有自主的意思表示,而完全遵照法院執(zhí)行意圖的行為就不符合,只是司法協(xié)助行為而非行政行為。觀察行政行為的形成,包括行政機關(guān)的意思形成、意思確定(蓋章)、表示(意思通知+意思內(nèi)容實施)三個過程。[9]行政機關(guān)在協(xié)助法院執(zhí)行過程中,顯然沒有自身意思形成的過程,即使最終有意思表示于外部而產(chǎn)生法律效果,[10]也是由法院承受。但行政機關(guān)執(zhí)行擴大范圍或違法采取措施,卻有自己的獨立意思表示在內(nèi),構(gòu)成行政行為成立的要件,最終則由行政機關(guān)承擔(dān)后果。①

從文義解釋角度分析,協(xié)助執(zhí)行行為包含“協(xié)助行為”與“執(zhí)行行為”雙重涵義,兼具行政與司法的屬性。從體系解釋的角度分析,《行訴解釋》對受案范圍采取否定式理解是否屬于行政行為是重要判斷標(biāo)準(zhǔn),《行訴解釋》第一條第二款第七項(協(xié)助執(zhí)行行為)但書前的規(guī)定無法被納入整條的受案范圍,不屬于行政行為。反之,但書后的規(guī)定可以被納入,證明其屬于行政行為。從歷史解釋角度分析,2004年的《批復(fù)》明確協(xié)助執(zhí)行行為是行政機關(guān)的法定協(xié)助義務(wù),不屬于受案范圍,但當(dāng)事人認為行政機關(guān)在協(xié)助執(zhí)行時擴大了范圍或違法采取措施造成其損害,提起行政訴訟的,法院應(yīng)當(dāng)受理。《批復(fù)》但書前的行為即屬于司法協(xié)助行為,但書后的規(guī)定屬于行政行為,這一規(guī)定基本被《行訴解釋》第一條第二款第七項規(guī)定吸收,因此,從司法解釋原意上看,也應(yīng)當(dāng)是“司法協(xié)助行為+行政行為”。

協(xié)助執(zhí)行行為“司法協(xié)助行為+行政行為”說,從法政策的角度考慮,也有其充分的合理性。司法權(quán)相對于行政權(quán)與立法權(quán)一直處于弱勢地位,其生效裁判的執(zhí)行往往需要行政部門的配合執(zhí)行。如果沒有法律的明文規(guī)定,行政機關(guān)很可能對于法院送達的協(xié)助執(zhí)行通知書置之不理。為了確保法院的判決得到有效執(zhí)行,必須要有剛性的法律約束和配合機制,給予行政機關(guān)一定的責(zé)任豁免權(quán),這也使得行政機關(guān)的協(xié)助法院執(zhí)行行為作為“司法協(xié)助行為”有其存在的必要性。但為了促進行政機關(guān)依法行政,限制行政機關(guān)濫用裁量權(quán),給予行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為的責(zé)任豁免并不是無限的,只要行政機關(guān)逾越了協(xié)助執(zhí)行行為的界限,就必然要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果,成為適格的行政訴訟的被告。因此,筆者認為,協(xié)助執(zhí)行行為“司法協(xié)助行為+行政行為”說是對協(xié)助執(zhí)行行為性質(zhì)整體、全面的理解,沒有割裂執(zhí)行國家法律意志與保障公民合法權(quán)益之間的關(guān)系。該觀點是行政權(quán)在司法權(quán)與公民權(quán)之間的一種平衡,本質(zhì)是利益衡量后的產(chǎn)物。如果片面強調(diào)協(xié)助執(zhí)行的“司法協(xié)助”屬性,可能導(dǎo)致對該項司法解釋但書后條款適用的弱化,不利于公民權(quán)的保護。反之,如果將協(xié)助執(zhí)行行為完全斷定為一種可訴的行政行為,不僅會引起行政機關(guān)的反感,影響其協(xié)助執(zhí)行的積極性,而且可能會引發(fā)大量的訟累,同樣不利于法院執(zhí)行的開展。協(xié)助執(zhí)行行為只有建立在“司法協(xié)助行為+行政行為”的理論基礎(chǔ)之上,才能為公民合法權(quán)益特別是訴訟救濟的保障提供可能,促進法治政府的建設(shè)。

二、協(xié)助執(zhí)行行為相關(guān)條款的理解與適用

(一)但書前的規(guī)定:不具有可訴性的司法協(xié)助義務(wù)

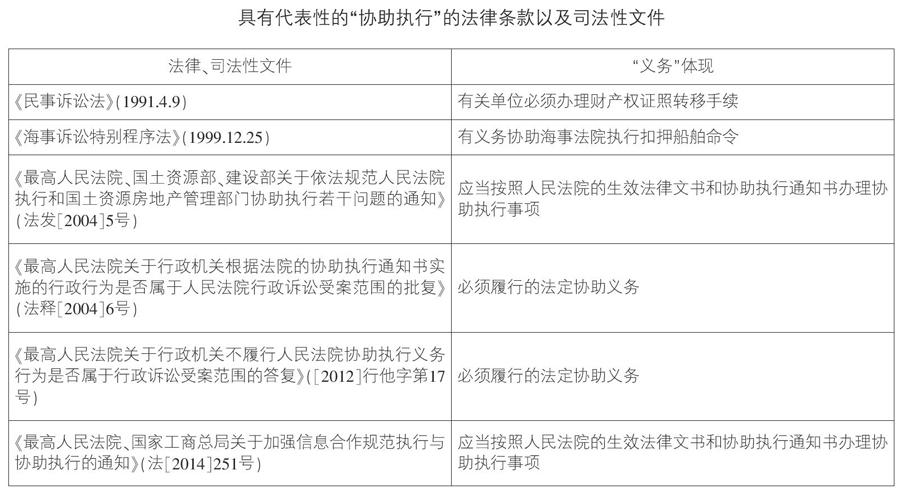

《行訴解釋》關(guān)于“協(xié)助執(zhí)行行為”的主要規(guī)定,除了直接繼受2004年最高人民法院的《批復(fù)》精神外,其與之前的規(guī)定也存在密切聯(lián)系(見下表)。

具有代表性的“協(xié)助執(zhí)行”的法律條款以及司法性文件

[法律、司法性文件 “義務(wù)”體現(xiàn) 《民事訴訟法》(1991.4.9) 有關(guān)單位必須辦理財產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移手續(xù) 《海事訴訟特別程序法》(1999.12.25) 有義務(wù)協(xié)助海事法院執(zhí)行扣押船舶命令 《最高人民法院、國土資源部、建設(shè)部關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和國土資源房地產(chǎn)管理部門協(xié)助執(zhí)行若干問題的通知》(法發(fā)[2004]5號) 應(yīng)當(dāng)按照人民法院的生效法律文書和協(xié)助執(zhí)行通知書辦理協(xié)助執(zhí)行事項 《最高人民法院關(guān)于行政機關(guān)根據(jù)法院的協(xié)助執(zhí)行通知書實施的行政行為是否屬于人民法院行政訴訟受案范圍的批復(fù)》(法釋[2004]6號) 必須履行的法定協(xié)助義務(wù) 《最高人民法院關(guān)于行政機關(guān)不履行人民法院協(xié)助執(zhí)行義務(wù)行為是否屬于行政訴訟受案范圍的答復(fù)》([2012]行他字第17號) 必須履行的法定協(xié)助義務(wù) 《最高人民法院、國家工商總局關(guān)于加強信息合作規(guī)范執(zhí)行與協(xié)助執(zhí)行的通知》(法[2014]251號) 應(yīng)當(dāng)按照人民法院的生效法律文書和協(xié)助執(zhí)行通知書辦理協(xié)助執(zhí)行事項 ]

通過梳理發(fā)現(xiàn),協(xié)助執(zhí)行行為具有以下三個特征:

⒈具有強烈的義務(wù)色彩。盡管《行訴解釋》第一條第二款第七項但書前的規(guī)定,沒有直接說明協(xié)助執(zhí)行是一項義務(wù),但通過梳理相關(guān)的法律、司法性文件發(fā)現(xiàn),“必須履行的法定協(xié)助義務(wù)”“有義務(wù)協(xié)助執(zhí)行”等措辭,表明協(xié)助執(zhí)行具有強烈的義務(wù)色彩。此外,法律義務(wù)往往是與“應(yīng)當(dāng)”“必須”相關(guān)聯(lián)的,雖然“應(yīng)當(dāng)”并不完全等同于“法律義務(wù)”,[11]但在司法文件中“應(yīng)當(dāng)參照”的規(guī)范表述,對于行政機關(guān)來說常常意味著必須要去做,自由裁量的空間則很小。對于不予協(xié)助執(zhí)行的,有關(guān)人員甚至?xí)媾R著追究法律責(zé)任的可能。①奧地利學(xué)者凱爾森認為,法律義務(wù)不過是法律規(guī)范對某行為在規(guī)范中賦予制裁的那個人的關(guān)系而已,[12]“追究責(zé)任”這一制裁規(guī)范,更是佐證協(xié)助執(zhí)行強烈的義務(wù)性。同時,稅務(wù)、工商等行政機關(guān)內(nèi)部批復(fù)文件,也明確表明協(xié)助法院執(zhí)行是一項法定的協(xié)助義務(wù)。②除了法律法規(guī)、規(guī)范性文件明確外,法官裁判亦將協(xié)助執(zhí)行行為認定為法定的協(xié)助義務(wù)。如在“海南博今文化投資股份有限公司不服海口市房產(chǎn)管理局撤銷房屋產(chǎn)權(quán)證案”中,法院就認為,行政機關(guān)根據(jù)人民法院的協(xié)助執(zhí)行通知書實施的行為,是行政機關(guān)必須履行的法定協(xié)助義務(wù),當(dāng)事人請求撤銷行政機關(guān)的協(xié)助執(zhí)行行為不屬于人民法院行政訴訟受案范圍。①

⒉受司法權(quán)作用。《行訴解釋》第一條第二款第七項但書前的規(guī)定表明“協(xié)助執(zhí)行”是一項義務(wù),而且是“法定的協(xié)助義務(wù)”,根本原因還是司法權(quán)作用于行政權(quán)的結(jié)果,并不符合行政權(quán)運用的要件,[13]這就使得協(xié)助執(zhí)行具有較強的司法性,是“司法協(xié)助”而非一般的“行政協(xié)助”,無法用行政行為的司法審查標(biāo)準(zhǔn)來判斷。司法權(quán)與行政權(quán)這兩種權(quán)力之間不存在絕對的一個權(quán)力優(yōu)于另一權(quán)力的一般性規(guī)定,只有在針對同一對象產(chǎn)生效力的時候才談得上相互位階的問題。[14]協(xié)助執(zhí)行行為,正因為受司法權(quán)作用,是司法權(quán)的繼續(xù)和延伸,司法權(quán)才相對優(yōu)先于行政權(quán)。在行政訴訟的視角下,行政權(quán)的獨立性也受到司法權(quán)威性的制約與監(jiān)督。[15]受司法權(quán)作用的另一個表現(xiàn)是行政權(quán)能動的空間比較狹窄,行政機關(guān)對法院生效的裁判文書以及協(xié)助執(zhí)行通知書只能作形式審查,提審查建議,還不能停止協(xié)助執(zhí)行。②在我國目前的民事執(zhí)行領(lǐng)域,法院是執(zhí)行主體,不同于一般西方國家執(zhí)行的市場化或行政化,[16]法院的執(zhí)行行為需要賦予其權(quán)威性。

⒊不具有可訴性。協(xié)助執(zhí)行是一項法定義務(wù),受司法權(quán)作用的結(jié)果,因此不具有可訴性。具體而言,法定義務(wù)意味著協(xié)助執(zhí)行的合法性、正當(dāng)性。這樣的條件預(yù)設(shè),使得當(dāng)事人一般不容易對協(xié)助執(zhí)行的行為性質(zhì)和效力產(chǎn)生質(zhì)疑。而從司法權(quán)作用的結(jié)果來看,行政機關(guān)作出的協(xié)助執(zhí)行行為在性質(zhì)上屬于人民法院司法行為的延伸和實現(xiàn),當(dāng)事人要求對行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行人民法院生效裁判的行為進行合法性審查,事實上就是要求人民法院對已被生效裁判羈束的爭議進行審查,因而不能得到準(zhǔn)許。③生效裁判具有羈束力,在訴訟上又可稱之為判決的既判力。在實體層面上,法院的判決對所涉爭議的權(quán)威判斷已經(jīng)被固定下來,拘束當(dāng)事人和后訴法院行為。在程序?qū)用嫔希瑒t禁止重復(fù)起訴以及既判事項拘束后訴。[17]當(dāng)事人對合法、正當(dāng)?shù)膮f(xié)助執(zhí)行行為提出司法審查,即是對判決的既判力的違背,協(xié)助執(zhí)行行為因此不具備可訴性。然而,協(xié)助執(zhí)行行為不具有可訴性,并不意味著當(dāng)事人的合法權(quán)益無法得到救濟,當(dāng)事人可以通過審判監(jiān)督程序提出救濟。

(二)但書后的規(guī)定:具有可訴性的行政行為

協(xié)助執(zhí)行行為,只有“擴大執(zhí)行范圍”或“采取違法方式”,侵害了行政相對人或利害關(guān)系人的合法權(quán)益,①才脫離司法的羈束,蛻變成具有行政機關(guān)獨立意志的行政行為,受到司法審查。②《行訴解釋》第一條第二款第七項但書后的規(guī)定較之2004年《批復(fù)》規(guī)定沒有強調(diào)“當(dāng)事人認為”的主觀判斷以及“造成其損害”的客觀后果,因此,如何理解“擴大執(zhí)行范圍”或“采取違法方式”,也是厘清協(xié)助執(zhí)行行為是否具有可訴性的邊界所在。

從“北大法寶”數(shù)據(jù)庫檢索的案例來看,法院從“擴大執(zhí)行范圍”和“采取違法方式”來判定行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為違法的并不多見。③這說明法院傾向于認定協(xié)助執(zhí)行行為屬于“司法協(xié)助行為”,對于但書后的條款并沒有激活使用,可能導(dǎo)致的結(jié)果就是對于當(dāng)事人的合法權(quán)益疏于保護。因此,從法教義學(xué)的角度,理解“擴大執(zhí)行范圍”和“采取違法方式”,可以為司法裁判提供指引,更好地激活但書后的條款,在執(zhí)行法律與保障人權(quán)之間取得相對平衡。

⒈對“擴大執(zhí)行范圍”的理解。執(zhí)行范圍的擴大,具體包括內(nèi)容、種類、期限等方面,一般經(jīng)過形式審查,可以直接判斷。一是執(zhí)行內(nèi)容范圍的擴大。生效裁判文書或協(xié)助執(zhí)行通知書上所載的協(xié)助執(zhí)行內(nèi)容是確定的,一旦行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行內(nèi)容的范圍擴大,就會成為具有可訴性的行政行為。在“王踐不服雙流縣房產(chǎn)管理局其他行政行為案”中,房管局作出的123號決定(撤銷488號房產(chǎn)證),明顯超越了協(xié)助執(zhí)行內(nèi)容的范圍(生效裁判并未對488號房產(chǎn)認定及裁判),二審法院就認定該行為系新的具體行政行為,屬于受案范圍。④如法院僅請求公安機關(guān)協(xié)助查扣被執(zhí)行人名下的特定車輛,如果公安機關(guān)查扣被執(zhí)行人名下的所有車輛,該行為就擴大了協(xié)助執(zhí)行內(nèi)容的范圍。[18]二是執(zhí)行種類范圍的擴大。擴大執(zhí)行種類范圍的,就是變更協(xié)助執(zhí)行的行為類型。如海事機關(guān)主要協(xié)助執(zhí)行“禁止辦理船舶進出港簽證”“限制船舶處分、抵押、光船租賃”等許可或確認類事項,但如果協(xié)助執(zhí)行船舶“不予離港”“禁止離港”等行政強制措施性的要求,就會導(dǎo)致執(zhí)行種類范圍的擴大。[19]如法院僅僅要求公安機關(guān)協(xié)助查詢被執(zhí)行人信息,公安機關(guān)不能主動作出禁止車輛變更的行為,否則亦屬于擴大執(zhí)行種類的范圍。[20]三是執(zhí)行期限的范圍擴大。如法院在執(zhí)行中查封財產(chǎn)的期限為兩年,兩年屆滿時法院未續(xù)封,則查封自動失效,[21]行政機關(guān)不能將期限任意擴大至三年甚至四年,否則就屬于擴大執(zhí)行期限的范圍。

⒉對“采取違法方式”的理解。“采取違法方式”主要包括濫用職權(quán)、超越職權(quán)、程序違法等行為方式,換言之,行政機關(guān)未依法履行協(xié)助執(zhí)行行為的都屬于采取違法方式。一是濫用職權(quán)。如行政機關(guān)工作人員根據(jù)法院的協(xié)助執(zhí)行通知書,將本應(yīng)當(dāng)是直接轉(zhuǎn)移登記房屋產(chǎn)權(quán)的事項,先進行了注銷登記,然后過戶給第三人,導(dǎo)致行政相對人的合法權(quán)益實際遭受到了侵害。由此行政機關(guān)工作人員在整個協(xié)助執(zhí)行過程中存在濫用職權(quán)之嫌,可認定為采取違法方式。二是超越職權(quán)。以公安機關(guān)為例,如公安機關(guān)工作人員在協(xié)助法院強制執(zhí)行過程中,對于暴力抗法的當(dāng)事人,沒有合法使用限制人身自由的行政強制措施,而是直接使用警用器械,暴力毆打拒絕、阻撓執(zhí)行的當(dāng)事人以達到制服、威懾的效果,該行為就明顯屬于超越職權(quán)的違法行為。同時,還有公安機關(guān)超越管轄權(quán)限的情形。如公安機關(guān)在異地協(xié)助法院執(zhí)行過程中,未尋求當(dāng)?shù)毓才浜希椭苯涌刂票粓?zhí)行人,亦屬于超越職權(quán)。三是程序違法。協(xié)助執(zhí)行行為違反法定程序?qū)儆诓扇∵`法方式之一,如行政機關(guān)作出協(xié)助執(zhí)行的行為,應(yīng)當(dāng)送達或告知當(dāng)事人,這是行政行為生效的最低程序要求,否則應(yīng)屬于程序違法。[22]此外,行政機關(guān)在協(xié)助執(zhí)行過程中,違反中立、公開、參與性原則,[23]應(yīng)當(dāng)回避的沒有回避,應(yīng)當(dāng)聽取當(dāng)事人陳訴、申辯的沒有聽取,應(yīng)當(dāng)說明理由的沒有說明,應(yīng)當(dāng)公開聽證的沒有聽證等,都屬于程序違法。

(三)整條適用的例外:獨立的行政行為而非協(xié)助執(zhí)行行為

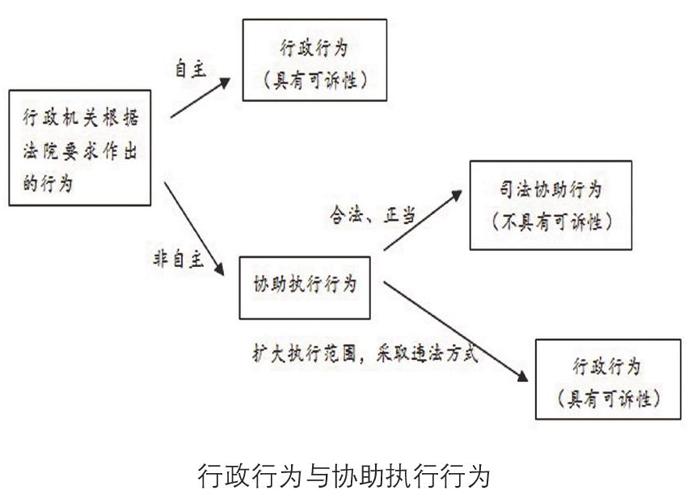

法院要求行政機關(guān)就屬于其職權(quán)范圍內(nèi)的特定事項作出一定行為,如果行政機關(guān)在作出該行為時依法能夠自主調(diào)查取證、自主適用法律、自主決定結(jié)果,則該行為反映了行政機關(guān)的自由意思,屬于可訴的具體行政行為,而不是協(xié)助執(zhí)行行為(見下圖)。在“宿州市防腐安裝有限公司訴淮北市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會產(chǎn)權(quán)界定案”中,法院認為,行政機關(guān)向受訴法院出具的《說明》,是其履行職權(quán)核查后自主判斷作出的,屬于體現(xiàn)其獨立意思的行政行為,并非協(xié)助執(zhí)行人民法院生效裁判的行為。①

在司法實踐中,很容易混淆行政機關(guān)根據(jù)法院要求所作的行為是協(xié)助執(zhí)行行為還是獨立行政行為,如果從調(diào)查取證、適用法律到最后作出決定,都是行政機關(guān)獨立意志的體現(xiàn),毫無疑問是獨立的行政行為而非協(xié)助執(zhí)行行為,也就無需適用《行訴解釋》第一條第二款第七項規(guī)定,直接具有可訴性。反之,如果行政機關(guān)沒有自主判斷的權(quán)力,只能按照人民法院要求的內(nèi)容履行,②則屬于協(xié)助執(zhí)行行為。此時,要再進一步判斷行政機關(guān)是否依法協(xié)助執(zhí)行,如果“擴大執(zhí)行范圍”或“采取違法方式”,則是具有可訴性的行政行為,反之則是不具有可訴性的司法協(xié)助行為。

行政行為與協(xié)助執(zhí)行行為

(四)條款漏洞的填補

有學(xué)者認為,現(xiàn)行《行訴解釋》第一條第二款第七項規(guī)定是存在法律漏洞的。該條款并沒有囊括協(xié)助執(zhí)行行為(特別是違法)的各種情形,這是需要通過法律內(nèi)法的續(xù)造完成的。[24]具體而言,《行訴解釋》主要是對2004年《批復(fù)》規(guī)定的吸收,對于2013年《批復(fù)》所規(guī)定的不履行協(xié)助執(zhí)行行為①,2014年《批復(fù)》所規(guī)定的撤銷或變更協(xié)助執(zhí)行行為②,以及司法實踐可能出現(xiàn)的“縮小協(xié)助執(zhí)行范圍”等違法情形并未涉及。[25]

對于《行訴解釋》第一條第二款第七項所存在的法律漏洞,類推適用是主要的填補方式。以“縮小協(xié)助執(zhí)行范圍”為例,其與“擴大協(xié)助執(zhí)行范圍”本質(zhì)上都是變更法定的協(xié)助執(zhí)行范圍,對當(dāng)事人或第三人的合法權(quán)益造成侵害的行為。“擴大協(xié)助執(zhí)行范圍”屬于可訴的行政行為,“縮小協(xié)助執(zhí)行范圍”亦是。類似的是,“擅自撤銷或變更協(xié)助執(zhí)行行為”可類推為行政機關(guān)“采取違法方式”,“不作為”在本質(zhì)上也是一種違法行為,[26]同樣屬于“采取違法方式”。對于《行訴解釋》第一條第二款第七項所存在的法律漏洞,通過類推適用的漏洞填補方式,可以將行政機關(guān)協(xié)助法院執(zhí)行行為中各種違法情形囊括其中,這些協(xié)助執(zhí)行行為無疑具備獨立行政行為的特征,因而具有可訴性。

結(jié)??語

在當(dāng)前的立案登記制背景之下,為防止大量的訴訟涌上法庭,對于《行訴解釋》第一條第二款第七項的理解與適用就顯得尤為重要。因為如果都將協(xié)助執(zhí)行行為認定為行政行為并使其具備可訴性,當(dāng)事人無疑會糾纏于行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行行為,意圖通過行政訴訟謀取自身的權(quán)益,給法院帶來大量的訟累。同時,行政機關(guān)也會擔(dān)憂陷入訴訟風(fēng)險,從而怠于履行協(xié)助執(zhí)行義務(wù)。反之,如果協(xié)助執(zhí)行行為一律不可訴,則會為行政機關(guān)的違法作為提供“溫床”,不利于當(dāng)事人自身權(quán)益的維護。因此,對于該條款的理解與適用,必須要充分理解協(xié)助執(zhí)行行為的雙重屬性。換言之,協(xié)助執(zhí)行行為具備“司法協(xié)助行為+行政行為”的雙重屬性,是法院為了防止累訟,確保判決得到有效執(zhí)行,在給予行政機關(guān)一定責(zé)任豁免和維護當(dāng)事人合法權(quán)益之間,利益衡量后的產(chǎn)物。

綜上所述,行政機關(guān)根據(jù)法院要求作出的行為,如果是自主作出的,則不適用于《行訴解釋》第一條第二款第七項,該行政行為具備可訴性。如果行政機關(guān)是非自主作出的,則要區(qū)分情形對待。行政機關(guān)合法、正當(dāng)?shù)膮f(xié)助執(zhí)行行為,作為法定的司法協(xié)助義務(wù),由于司法權(quán)的作用而不具備可訴性,但為了促進法治政府的建設(shè),行政機關(guān)的協(xié)助執(zhí)行行為一旦擴大執(zhí)行范圍(內(nèi)容、種類、期限的擴大)以及采取違法方式(濫用職權(quán)、超越職權(quán)、程序違法),就創(chuàng)設(shè)、變更了新的法律關(guān)系,而成為具備獨立意志的行政行為,具有可訴性。此外,行政機關(guān)“縮小執(zhí)行范圍”“不作為”“擅自撤銷或變更”等協(xié)助執(zhí)行違法行為通過類推適用的方式,也應(yīng)當(dāng)屬于可訴的行政行為。

【參考文獻】

[1]江必新主編.《中華人民共和國行政強制法》條文理解與適用[M].北京:人民法院出版社,2011:59.

[2][21]姜光忠.關(guān)于海事行政機關(guān)協(xié)助法院執(zhí)行行為的解讀[J].中國海事,2012,(11):24-27.

[3]江必新,馬永欣.協(xié)助法院執(zhí)行的土地登記行為是否可訴[N].中國國土資源報,2013-12-18.

[4]江必新,賀榮.最高人民法院執(zhí)行案例精選[M].北京:中國法制出版社,2014:189.

[5]楊偉東.新司法解釋受案范圍規(guī)定的思路、邏輯及未來發(fā)展[J].行政法學(xué)研究,2018,(5):122.

[6]行政機關(guān)協(xié)助執(zhí)行法院判決或裁定的行政行為之不可訴質(zhì)疑[EB/OL].法律快車網(wǎng),http://www.lawtime.cn/info/zhixing/zxyj/20120117232166.html.

[7][18][20]楊亞紅.公安機關(guān)協(xié)助法院查控車輛行為的行政法思考[D].西南政法大學(xué)碩士學(xué)位論文,2017:15-18.

[8]馬生安.行政行為研究——憲政下的行政行為基本理論[M].山東:山東人民出版社,2008:90.

[9]田勇軍.論行政法上的意思表示——兼論行政行為構(gòu)成中的意識要件[M].北京:法律出版社,2017:239.

[10][13]葉必豐.行政行為原理[M].北京:商務(wù)印書館,2014:143-156.

[11]錢大軍.法律義務(wù)的邏輯分析[J].法制與社會發(fā)展,2003,(2):89.

[12](奧)凱爾森.法與國家的一般理論[M].沈宗靈譯.北京:商務(wù)印書館,2013:15.

[14]彭濤.司法權(quán)與行政權(quán)的沖突處理規(guī)則[J].法律科學(xué),2016,(6):39.

[15]趙永行.論行政權(quán)與司法權(quán)的關(guān)系[J].現(xiàn)代法學(xué),1997,(5):55.

[16]陳杭平.比較法視野下的執(zhí)行權(quán)配置模式研究——以解決“執(zhí)行難”問題為中心[J].法學(xué)家,2018,(2):80.

[17]王亞新,陳杭平,劉君.中國民事訴訟法重點建議[M].北京:高等教育出版社,2017:253.

[19]楊文杰.海事管理機構(gòu)司法協(xié)助若干法律問題探討[J].中國海事[J].2016,(6).

[22]孫永生.根據(jù)法院協(xié)助執(zhí)行通知書實施的行為是否屬于行政訴訟受案范圍[J].人民檢察,2007,(19):32.

[23]周佑勇.行政法的正當(dāng)程序原則[J].中國社會科學(xué),2004(4):121-123.

[24][德]卡爾·拉倫茨.法學(xué)方法論[M].陳愛娥譯.北京:商務(wù)印書館,2003:246.

[25]王達.司法權(quán)在協(xié)助執(zhí)行中的限制及其責(zé)任承擔(dān)——房地產(chǎn)登記機關(guān)協(xié)助人民法院執(zhí)行中的問題探析[J].房地產(chǎn)法律,2007(4):38.

[26]朱新力.論行政不作為違法[J].法學(xué)研究,1998(2):121.

(責(zé)任編輯:苗政軍)

On?the?Litigability?of?Administrative?Organ's?Assistance?in?Execution

Zheng?Lin

Abstract:The?administrative?organ's?assistance?in?execution?is?identified?as?“Judicial?Assistance?Act+administrative?act”,?which?can?not?only?ensure?the?judicial?authority?and?improve?the?efficiency?of?execution,but?also?promote?the?construction?of?the?government?under?the?rule?of?law,so?as?to?provide?the?possibility?for?the?legal?rights?and?interests?of?the?parties.To?be?specific,the?provisions?before?the?proviso?of?paragraph?7,paragraph?2,Article?1?of?the?interpretation?on?the?application?of?the?administrative?procedure?law?of?the?people's?Republic?of?China?are?not?actionable?obligations?of?judicial?assistance?due?to?the?role?of?judicial?power;the?provisions?after?the?proviso?are?actionable?administrative?acts?due?to?the?expression?of?the?will?of?the?administrative?organ?to?be?independent?and?independent.Among?them,the?“expansion?of?the?scope?of?implementation”?in?the?proviso?includes?the?expansion?of?the?content,type?and?time?limit?of?the?scope?of?implementation,and?the?“adoption?of?illegal?means”?includes?abuse?of?power,overstepping?power?and?illegal?procedures.“Narrow?the?scope?of?enforcement”,“omission”,“revocation?or?change?without?authorization”?and?other?illegal?acts?to?assist?in?the?enforcement?need?to?be?filled?by?analogy.

Key?words:judicial?assistance;administrative?act;government?by?law