駱越古歌繞荷城

一

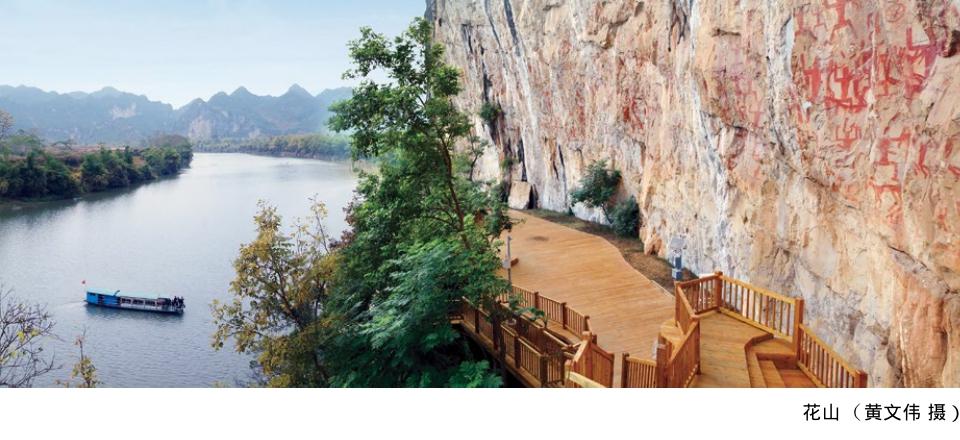

山雨迷蒙中,那個形象一直在那兒——巨大的赤色人形,半屈著雙臂,五指向上,壯碩的身軀,一柄圓弧形把手的長刀橫腰別著,半屈著的雙腿橫跨在一只巨犬的正前方——這,就是駱越王。山風伴雨瀟瀟而來,撲打在刀削斧砍般的崖壁上,赤焰的鮮紅在雨霧中浮動,駱越王身邊大大小小的赤色人形逐一顯現,他們無一例外地半屈著雙臂雙腿,仿佛在舉行某種神秘的儀式。

我們的船沿著明江漂流,在一個馬蹄形的大河灣處停泊。正是春雨迷蒙的三月,遠山云霧繚繞,明江兩岸蒼山碧水,竹林瀟瀟,幾株高大的木棉樹如火如劍,直指蒼穹,樹上鮮紅碩大的木棉花在雨中傲然挺立,像一團團澆不熄的火焰烈烈燃燒。開闊的江面上,幾個頭戴蓑笠的漁夫旁若無人地用壯話高聲唱著山歌,粗啞的嗓音在曠古的天地間回旋蕩漾,千百年來如出一轍,沒有任何人和事能夠改變它的野性。

寧明縣古稱“荷城”,生活在這里的壯族人民是駱越先民的后代,流傳下來的駱越山歌曲調古樸激越,歌詞以七字為句,句數也以雙數為佳。我不懂壯話,但聽這幾個漁夫自由歡快的輪唱,總是想起奶奶曾經用漢語譯給我聽的山歌歌詞:“與妹交情重如山,老是疑心為哪般。妹若心疑不相信,哥愿服毒給妹看。服毒死后情不斷,變只燕子把妹伴……”駱越古歌情濃似火,又異常決絕,和神秘的花山崖壁畫遙遙相望,似乎有一種奇異的感應。

船至河灣處,山雨奇跡般地停了。一路上歡聲笑語、嘰嘰喳喳的我們,此時卻不約而同地選擇了靜默。

據《寧明縣志》記載:花山崖壁畫指的是分布在明江兩岸珠山、龍峽、達佞山、高山、花山的各個畫點。而花山則是這些畫點中畫面最大、圖像最復雜、內容最豐富、經歷年代最長久的一個畫面,堪稱代表作。

我們面前的高崖壁畫,就是其中的一幅。整個崖壁臨江而立,內斜成一處巨大的巖廈,紅褐色的人形壁畫錯落有致地分布在泥黃色的崖壁上。聽導游說,古人選擇在內斜的巖廈崖壁上作畫,為的是只要雨水不大,就不會潑灑到壁畫上。而事實也證明了古人的智慧,雖然崖壁上有不少粗細不同的灰黑色雨水滲流痕跡,但壁畫的主體千百年來仍鮮艷如昔。

由于花山壁畫正在修繕,崖邊棧道不允許游人攀登游覽,我們只能在游船上遠遠仰望。這一片赭紅色的壁畫,最引人好奇的是它是如何描畫上去的?又是用了什么顏料使其保持千百年來不褪色?眾說紛紜中,我想起老人們常常在茶余飯后講的傳說故事:從前,古駱越分為納利和夏州兩派,納利有神像,夏州有神皇,他們常常率領部族在花山下展開激烈的戰斗。后來,納利請來一位名叫孟卡的異人,不僅力大無窮,還能在紙上畫兵馬。孟卡畫的兵馬栩栩如生,畫好后只要鎖在寶箱里一百天就能全部變活,為納利一派奪取勝利。無奈天不遂人愿,到了九九八十一天時,不知道是哪個歹人走漏了風聲,把這個消息告訴了孟卡的母親。母親擔憂兒子的安危,趁孟卡不在時,偷偷打開了寶箱查看。誰知一打開,大批的紙兵紙馬飛旋而出,但因為還不夠一百天,還不能變成真人活馬,結果只能飛到花山崖壁上,變成了鮮紅的壁畫。

歷史塵埃,漫漶無考。孟卡兵馬已隨泛黃的故事沉入時光深處,但獵獵山風中的花山崖壁畫為什么一路上散漫不羈,卻在馬蹄形的河灣拐角處密集聚攏?這確實是一個值得深思的問題。《續博物志》有這樣一段記載:“二廣深溪石壁上有鬼影,如澹墨畫。船人行,以為其祖考,祭之不敢慢。”作者李石是宋朝漢人,對花山壁畫的了解僅限于古籍或傳說,并不曾親臨花山進行考察。但他對花山壁畫的描述卻很有代表性:深溪石壁的鬼影幢幢,朦朧月色下的幽幽鬼跡,船家在風高浪急之時途經河灣拐角的心驚膽戰、祝禱祭拜……這確實符合外鄉人對神秘的古駱越文化的想象。作為一個從小生活在花山邊上的寧明人,我從小聽慣了老人們的古老傳說,無論是讓孩子們聞風喪膽的《雞鬼傳說》,還是經過壯族文化浸潤改編后的《梁祝山歌》,甚至最著名的《駱越王歌》……它們無一不指向一種極具野性的原始崇拜。李石所認為的“花山鬼影”在古駱越先人眼中也許并非只起到恐嚇作用。從古至今,河灣拐角處風高浪急,一直是行船的危險處。古時候行船條件較差,不少人喪命于花山河灣處。也許正是因為這個原因,駱越先民才懷著對駱越王的敬畏之情,以鮮紅的顏料將駱越王及其臣民的形象涂畫于明江沿岸的崖壁之上,特別是河灣拐角處,更是集中描畫了駱越先民們圍聚在駱越王身邊舉行的巨大祭祀盛典。也許駱越先民們認為,只有駱越王才能鎮壓得住喪命于河灣處的眾多冤魂,也只有將駱越子民以“人形青蛙”的繪畫形式獻祭給駱越王,駱越王才不會找生人替代,轉而保佑過往的船家和行人平安過渡——這與秦始皇兵馬俑代替活人殉葬,也許是同一個道理。當然,這只是我的猜想,花山崖壁畫的眾多謎團,仍然沉睡在歷史的迷霧中,它們以眾多神秘莫測的可能性,吸引了一批又一批學者文人前往探索。而駱越古歌依然如澄明的明江水,悠悠圍繞著古老的荷城,等待著有一天,有志之士能真正揭開她神秘的面紗。

二

真正的歌海是從“三月三”開始的。

廣西的歌圩源遠流長,而寧明的歌圩多以花山為中心,在明江沿岸舉行。據寧明縣文化旅游和體育廣電局副局長黃文偉介紹:“寧明縣的歌圩每年春夏秋三季皆有,多在農歷二三月間,定期定點舉行,每次圩期一至兩天。屆時,青年男女盛裝艷服,帶著傘聚集圩場。圩日人山人海,白天多有唱彩調、斗雞、放花炮、賽球、商賈屠販沽酒買賣等活動,傍晚開始即進入對歌高潮,有些地方甚至通宵達旦對歌。青年男女唱到情投意合時,女子會突然奪走男子雨傘,男子會意,便追隨女子到僻靜處繼續唱和、談情說愛,待到黎明,互換定情物,唱分別歌。一場歌圩就此結束。”由此遙想當年漫山遍野的歌圩盛況,實在是令人向往。

2019年恰逢中華人民共和國七十華誕,也為了慶祝左江花山巖畫文化景觀申遺成功三周年,4月7日,寧明縣“三月三?駱越王節”駱越根祖祭祀大典在新落成的駱越王宮隆重舉行。祭祀儀式分為“同根共土”“駱越圣火”“凈手上香”“頌祖昭恩”“行祭拜禮”“樂舞告祭”“源遠流長(放生魚苗)”“自由祭拜”八個部分,其中,最讓我動容的是“樂舞告祭”的環節。

烈日炎炎,松濤陣陣,矗立在蒼茫群山中的駱越王宮像一位莊嚴肅穆的駱越長老,靜靜地呼吸吐納著曠野的氣息。經過了前面嚴肅鄭重的祭祀環節,此時忽然平地里炸起一聲擂鼓巨響,還沒等人們反應過來,無數鼓聲像由號角召集而來的士兵,遠遠近近、高高低低而來,綿綿密密的鼓聲漸漸地匯成一片銅鼓的海洋。站在駱越王宮大殿正門的一列鼓手身著民族盛裝,奮力揮舞的雙臂肌肉鼓起,鑲著彩色花邊的鼓槌彩帶隨著鼓手舞動的雙臂上下紛飛。有幾位鼓手甚至已是兩鬢斑白的老人,但是他們面容肅穆,緊握鼓槌的雙手一聲聲地按著鼓點的節奏,有條不紊地應和著鼓聲,絲毫不因為年齡而影響擂鼓的激情,似乎已經和鼓點融為一體了。

在這響徹曠野的戰鼓聲中,幾位面容姣好的女子和幾位年輕力壯的男子依照古駱越部族的裝扮,雙臂高舉半屈,與花山崖壁上千百年前的“人形青蛙”圖騰一樣,跳著“花山舞”。他們目光清澈,興奮的臉上洋溢著青春的力量與激情,在隆隆鼓聲中起舞,在茫茫群山中歌唱,激越的靈魂似乎感應著駱越先祖的精神,在花山的青山綠水中自由釋放著生命的力量。我似乎又看到了赤焰般鮮紅的花山壁畫在祭祀的曠野中烈烈燃燒,駱越先人的蓬勃野性在后人的骨血中洶涌澎湃。那種發自內心的歡樂與崇敬,是真實的生命戰勝了嚴酷的自然環境而產生的,是不屈的精神戰勝了鬼魅的幻想而產生的,是駱越先民精神與中華文化大融合之后的共生共榮而產生的!

而晚上在花山時空劇場上演的大型壯族神話實景劇《花山》,更印證了我的想法。花山時空劇場坐落在離明江不遠的一座峭拔崖壁前,它依山度勢,以花山巖畫及其山體、河流、豐富的植被組成的壯麗神奇的自然景觀為舞臺背景,利用現代化的燈光效果,打造了一個五彩斑斕的“花山”神話。在這個與曠野無限親近的夢幻世界,你會身臨其境地感受到一代代的駱越先民在生產力極其低下、生存環境極其惡劣的條件下,不屈不撓、團結奮進,不斷地和自然災害作斗爭的卓越精神,那一個個動人的故事傳說繪成了一幅幅絢麗多姿的歷史畫卷;而貫穿于歷史長河中的駱越古歌,就像舞臺中央那尊在冰與火的錘煉中浴火成鳳的巨型銅鼓一樣,成了駱越民族頑強不屈、奮勇向前的精神象征。

花山兒女緊跟時代步伐,用高科技手段打造了一場五彩斑斕的歌海盛宴,流傳千年的駱越古歌在新時代煥發出新的魅力,它的古今交融,它的曠野精神,必將給古老的荷城帶來更多的新意!

作者簡介:劉景婧,女,廣西寧明縣人。廣西作家協會會員,廣西文藝理論家協會會員,第七屆全國中青年文藝評論家高級研修班學員,魯迅文學院第四屆西南六省區市青年作家培訓班學員。有多篇散文、書評、影評作品發表于《文藝報》《新青年周刊》《芳草》《廣西文學》《廣西文藝界》等報刊。