織千年壯錦 傳萬代匠心

雷雨晴

美麗的壯錦獻給毛主席/獻上我們壯族人民的一片心意/織上那壯山好風光/獻給領袖毛主席/織上那壯家心里話/獻給領袖毛主席哎……曾經,一首《壯錦獻給毛主席》唱響大江南北,壯錦隨著嘹亮的歌聲傳遍千家萬戶。

壯錦,是心靈手巧的壯族人民用心織造的藝術瑰寶,歷史悠久,源遠流長。宋代周去非《嶺外代答》記載:“邕州左右江峒蠻,有織白緂,白質方紋,廣幅大縷,似中都之紋羅,而佳麗厚重,誠南方之上服也。”其中的“白緂”即壯錦。

壯錦與蜀錦、云錦、宋錦并稱“中國四大名錦”,是四大名錦中唯一的少數民族織錦。壯錦一般是用麻線或棉線染上各種色彩,以原色麻線(棉線)為經,以染色麻線(棉線)為緯,用本地木制的“土織機”手工精編而成。質地結實,結構嚴謹,圖案別致,色彩斑斕,充滿熱烈開朗的民族格調。

壯族婦女的“女紅”

壯錦的發展經歷了從單色到五彩斑斕,圖案花紋從簡單到繁復的發展變化。貴港羅泊灣漢墓出土的黑地橘紅回紋錦殘片,可看作是壯錦的濫觴。唐代,壯族的蕉布、竹子布、吉貝布、斑布、絲布等已成為宮廷貢品。但真正能夠稱為“錦”的紡織品則出現于宋代。

據南宋范成大的《桂海虞衡志》記載,壯錦當時出產于廣西左右江,稱為“羰布”。當時左右“兩江州峒”出產的“緂布”,“如中國線羅,上有遍地小方勝紋”。所謂“白質方紋”就是指當時生產的壯錦,其裝飾花紋為方格幾何紋,其色調為單色,這是早期的壯錦,具備了“厚重”和織有方格紋圖案的基本特征。

到了明代,壯錦越來越流行,工藝也越來越精湛。明代萬歷年間,織有龍、鳳等花紋圖案的壯錦已成為朝廷的貢品。明清時期,壯錦已發展到用多種色彩的絨線編織,使壯錦呈現出絢麗的色彩,雖仍為皇室貢品,但平民百姓亦可享用。壯錦成了壯族人民生活中的日用品和裝飾品,編織壯錦更是壯族婦女必不可少的“女紅”,是嫁妝中不可或缺之物。生活日用品類有壯錦被面、壯錦床單、壯錦臺布、壯錦坐墊、壯錦頭巾、壯錦披巾、壯錦背帶、壯錦枕巾等。

“通經斷緯”織壯錦

在一間不大的屋子里,幾臺手工木質織機一字排開,“咔嚓咔嚓”的織錦聲在這個不平凡的空間里輕輕回蕩,充滿了韻律感。

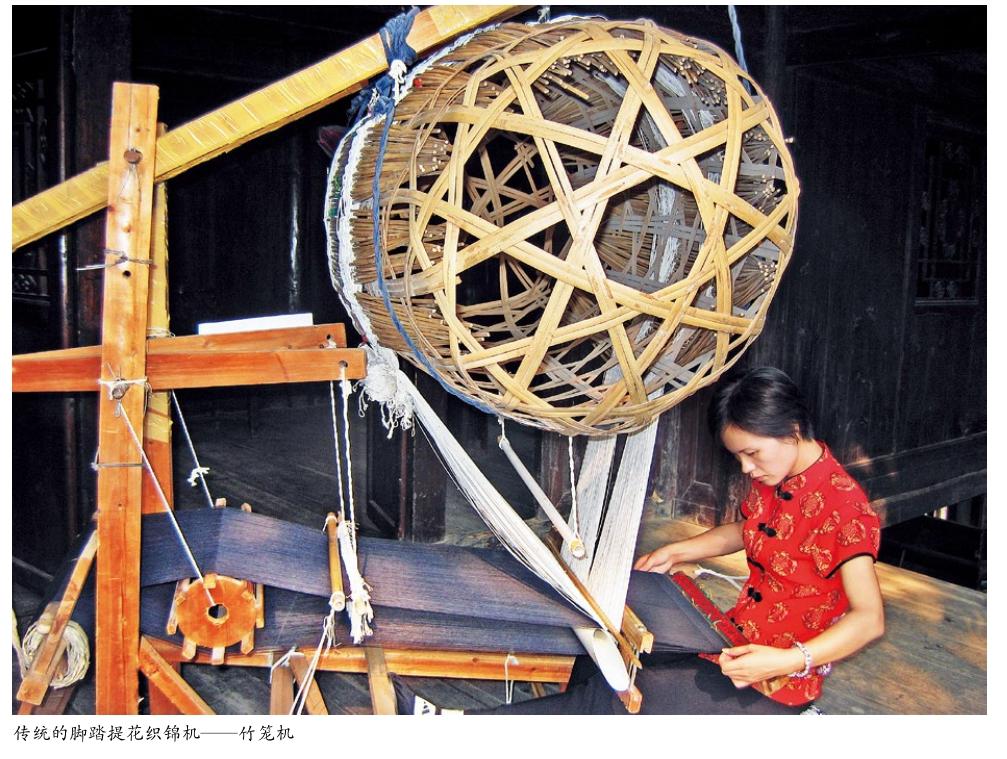

最原始的木質腳踏提花織錦機,俗稱“竹籠機”,機上裝有一個大大的竹制“花籠”用以提織花紋圖案,用花籠起花為壯錦織機的最大特點,現已改進。在每一臺古樸的木織機前都坐著一位“織女”,手起手落,穿梭引線,動作嫻熟,手腳麻利。一根根五彩的紗線編織在歷史的經緯之中,也在這華麗的方寸之間展開了壯鄉因錦而生的歷史長卷。撫摸著璀璨奪目的壯錦,就仿佛是觸摸到壯族祖先生命的律動和靈光。以白色紗線為經,以各種彩色紗線為緯,采用通經斷緯的方法巧妙交織,一經一緯循環往復,一幅美麗的壯錦就這樣漸漸出現在織機上。

壯錦的編織工序十分煩瑣,要經過紡線、染線、漿線、卷紗、拉紗、梳紗、穿棕、穿扣、結花版、編花等工藝流程。

壯錦圖案精巧,色彩絢麗,既是精美的工藝品,又具有很高的實用價值。壯錦以其花紋圖案別致,色澤鮮麗,堅固耐用,有濃厚的民族特色而馳名中外。

傳統圖案有數十種之多,大都選取生活中的可見之物和象征吉祥幸福的花紋,尤以幾何紋為多。傳統圖案有框邊回字形飾紋、蓮花、牡丹、蝴蝶紋、云紋、葫蘆紋、水紋、“卍”字形、雙喜以及各種花草,動物圖像有蝶戀花、鳳穿牡丹、雙龍戲珠、獅子滾球、鯉魚跳龍門等。鳳的圖案在壯錦中獨占鰲頭,“十件壯錦九件鳳,活似鳳從錦中出”,這是由于壯族人民喜愛鳳凰,視之為吉祥的象征。

壯錦色彩既要艷麗奪目,還要經久耐看。壯族多喜重彩,以紅、黃、藍、綠為基本色,其余是補色,對比鮮明強烈,以紅為背景,充滿熱烈、活躍、歡騰的氣氛;用綠作烘托,有開朗的情調;以黃綠配置,則艷麗動人。一幅壯錦,常常用幾種顏色甚至是十幾種顏色搭配組成,由于配置得當,顯得斑斕絢麗。

堅守,這條路任重道遠

壯家“織女”李村靈從1989年開始在廣西靖西縣壯錦廠學習壯族織錦技藝,至今從事編織壯錦工作已有30個年頭,她和壯錦廠的姐妹們一起,一梭一線,認認真真織好每一幅壯錦。

剛開始的時候,織好一幅壯錦需要一個月甚至更多時間,現在只需四五天,不僅工作效率提高了,壯錦的編織工藝和色彩編配都上了一個新的臺階。

織壯錦要靜得下心、沉得住氣、吃得了苦、忍得住寂寞。每天都重復著同樣的工作,同樣的動作,極其枯燥、乏味,如果稍不留神織錯幾道工序,一幅即將織好的壯錦很可能就前功盡棄了。

剛開始李村靈只是把編織壯錦作為維持生計的一門手藝,經過近30年的磨礪,現在織錦已經成為她生活中不可缺少的一部分。隔幾天不坐在織機前,心里總有些許不安。憑著對織錦這門傳統手藝的熱愛,她不斷創新產品,并不辭辛勞培養年輕人,希望織錦這門壯族傳統的手工藝代代傳承下去,不斷創新發展。

苦去甘來,每當看到自己和團隊的作品展示在世人的面前,李村靈的心里便充滿壯鄉人的自豪和驕傲。

在無數個像李村靈這樣不辭辛勞、擔當重任的壯族民間技藝傳承人的不懈努力下,壯族織錦技藝的榮耀接踵而來。

2007年,壯族織錦制作技藝被列入國家級非物質文化遺產保護名錄。

2010年8月,一幅長6.6米,寬3.68米的巨幅壯錦獻給上海世博會。這是目前為止用傳統壯錦編織技藝織就的世界上最大的壯錦。據悉,這幅壯錦是中國工藝織錦大師譚湘光和她領銜織錦的8名“織女”,用了96天的辛勤勞動才創作完成的。

2011年,廣西靖西縣壯錦廠被列為國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地。

2017年12月28日,李村靈入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目壯族織錦技藝代表性傳承人。

2019年,李村靈榮獲“全國民族團結進步模范個人”稱號。

壯錦,這種流傳千年的手工織錦技藝,如今在飛速發展的現代文明中砥礪前行。閑暇之余,請您放慢匆匆的腳步,走到木織機前,細細品味壯鄉大地上的民族文化瑰寶!