桂林漁鼓——敲響三百年時光

天上星星盼月亮,林中鸞鳥盼鳳凰,盼到那條狀元路,講得故事十里長,一段姻緣傳佳話,從古到今美名揚。

——桂林漁鼓《狀元路》

“敲起漁鼓拉起了弦,唱一個小段名叫‘五分錢……”那輕松樸實而悠揚的旋律,回蕩在桂林的大街小巷、林間湖畔。

桂林漁鼓是廣西代表性的傳統曲藝形式之一,因伴奏樂器“漁鼓”而得名。流傳至今已有300余年的歷史。它以濃郁的鄉土氣息,厚重、質樸的唱腔,給聽眾留下深刻的印象,在中國民間藝術史上頗負盛名。

2014年,桂林漁鼓入選第四批國家級非物質文化遺產名錄。

打漁鼓 唱道情

桂林漁鼓俗稱“道情”,是結合桂林方言特點而形成的地方說唱藝術。唱詞短小精悍、方言敘事、通俗易懂,曲調樸實而不失優雅,深受群眾喜愛并廣為傳唱。

兩千多年前,秦始皇開鑿靈渠,溝通了長江水系與珠江水系,中原文化源源不斷地傳入嶺南地區,逐漸形成了獨具地方特色的民間文化。桂林漁鼓就是其中的代表之一。

宋代周去非在《嶺外代答·平南樂》中記載了當地人能歌愛樂的情景:“廣西諸郡人多能合樂,城郊村落,祭祀、婚嫁、喪葬,無一不用樂,雖耕田亦必口樂相之,蓋日聞鼓笛聲也。”描寫的仿佛就是桂林人唱漁鼓的場景。

桂林漁鼓的敘事說唱、道情表演形式受湖南漁鼓影響頗深。早在明末清初,來自湖南的漁鼓藝人就在桂林傳唱漁鼓謀生,并落戶桂林。從此,桂林的市井坊間、鄉村山寨便有了漁鼓聲聲。據說在清末民初,一些堂館請民間藝人開本唱書,一個故事連唱幾天,聽眾不但未減,反而越來越多。有的人聽后回家自制漁鼓,在家中自打自唱,自娛自樂。

“真正讓桂林漁鼓變得家喻戶曉,是在王仁和老師出現以后。”桂林漁鼓國家級非遺傳承人李蔚琛說。20世紀30年代,負有盛名的桂林盲藝人王仁和向已落戶桂林的湖南祁陽藝人學習漁鼓,在掌握了漁鼓的基本曲式、唱腔的基礎上,發揮自身的藝術素養,把這門藝術的潛質進行充分的挖掘,形成了具有濃郁桂林特色的說唱藝術風格。

桂林漁鼓經過本土改造后,吸收了本地曲藝“零零落”的表演形式,除了保留樂器漁鼓,還加入了碟子、酒杯等敲擊樂器,并融合了一些伴舞造型,形式逐漸豐富。1953年初,王仁和創作和演唱了桂林漁鼓曲目《王老頭子學文化》,并成為代表作。后來他又創作、演唱了榮獲原廣州軍區文藝匯演五項大獎的《水上抓匪》等曲目,使桂林漁鼓名揚四方,逐漸在八桂大地流傳開來。

20世紀六七十年代,在桂北地區桂林漁鼓深受老百姓喜愛,年輕人結婚、老人做壽或者老人過世辦喪等場合,都會請漁鼓藝人來唱漁鼓。桂北的許多村落都有廟會,在傳統廟會上也會請漁鼓藝人來表演助興。80年代,有人在全州縣東山瑤族鄉錦榮村吊水井屯收集到李邱田于清光緒三十三年(1907年)保存的漁鼓唱詞木刻本《三姑記》,這篇長達六百多句的漁鼓道情,在桂北興安、全州、灌陽、資源等地幾乎家喻戶曉,老幼皆知。

南北兩路 風格迥異

20世紀三四十年代,民間藝人王仁和在繼承漁鼓音樂的基礎上創造了南路、北路板式變化體。北路板式表現為明朗、歡快、高亢、激昂的情緒;南路板式則表現為憂郁、低沉、思索、悲憤之情。

李蔚琛老師曾用桂林漁鼓南路、北路兩種板式演唱王仁和創作的曲子《王老頭子學文化》。她先用北路板式唱:“王老頭子五十八,兩撇撇胡子花頭發,一支鋼筆在胸前掛,識字課本在手內拿……”給人感覺就是一個身體硬朗的老頭子,昂首闊步,到學校去學文化,要為國家做貢獻的人物形象。接著,又轉用南路唱腔演唱上面的唱詞,讓人感覺到好像在唱另外一個人物:老頭子病懨懨的,對學文化好像毫無興趣,一點精神也沒有。

李蔚琛老師又用南路板式唱了《二姐做夢》的開頭:“夕陽西下鳥歸窩,成雙成對多快活。二姐我獨自門前坐,思想情哥心事多(哇),掐指一算今年有了二十一歲,(嗯!)怨爹娘為什么還不替我找婆婆。你看我姐姐十九出了嫁,你看我嫂嫂十七嫁我哥哥,你看我妹妹比我還小三歲,胖胖的娃娃在懷里抱著。(唉!)真是氣死我。”低沉、婉轉的唱腔把一個青春少女對愛情亦憂亦慮的心情表現得淋漓盡致。

“漁鼓”是桂林漁鼓伴奏的主要樂器,由直徑約十公分,長約二尺的楠竹制成,鼓面可用蛇皮、蛙皮或豬板油皮。在桂林漁鼓中,另配以簡板、二胡、中胡、月琴、中阮、三弦、笛子、碟子、酒杯等輔助樂器。

漁鼓的使用形式有兩種。一種是“打單筒”,即一人左手抱漁鼓,右手擊鼓,自打自唱;另一種是帶伴奏、伴唱形式,有二人組、三人組,也有七八人甚至十余人不等的組合。二人組的演唱者兼奏主胡,另一人司鼓。三人組的演唱者兼奏主胡,另有司鼓和配胡。

桂林漁鼓如今已入選《中國曲藝音樂集成》《中國曲藝志》等文獻。其傳統曲目多為中、長篇,目前挖掘到的傳統曲目有《玉帶記》《藍絲帶》等50多個,另有《二姐做夢》《水上抓匪》等數十個新創作的曲目。

桂林漁鼓因風格獨特、旋律簡約、故事性強、易學易唱等特點,在老百姓當中廣泛傳唱,經久不衰。

堅守,只為傳承

李蔚琛,1941年生于桂林,是著名曲藝大師王仁和的嫡傳弟子。熟悉掌握桂林漁鼓的演唱技巧,在長期工作中,她搜集、整理桂林漁鼓曲目數百萬字,創作的曲藝作品多次榮獲大獎。

20世紀60年代,朱德總司令來到桂林,聽了李蔚琛的演唱后,高興地鼓勵她“好好干”。那段時間,李蔚琛還參加了全國曲藝優秀曲目(南方片)調演、中南六省戲曲觀摩會演。她還參加了轟動全國的電影《劉三姐》的拍攝,她清脆、甜潤的唱腔風靡一時。

李蔚琛口齒清晰、行腔溫婉、臺風大氣,具有鮮明的表演特點,并長期堅持輔導曲藝愛好者演唱漁鼓。2018年5月,被評定為第五批國家級非物質文化遺產代表性項目桂林漁鼓代表性傳承人。

李蔚琛從青絲到白發,堅守一輩子,她與越來越多的曲藝家共同將桂林漁鼓傳承和發展。

為了保護傳承桂林漁鼓,20世紀80年代初期,桂林市群眾藝術館、桂林民間文藝家協會就著手搜集、整理、研究桂林的地方傳統藝術。2013年在廣西文化廳的資助下出版了《桂林漁鼓傳統曲目·優秀作品集》,書中精選了桂林漁鼓傳統經典曲目長篇3部,中篇4部,原創優秀作品12部。

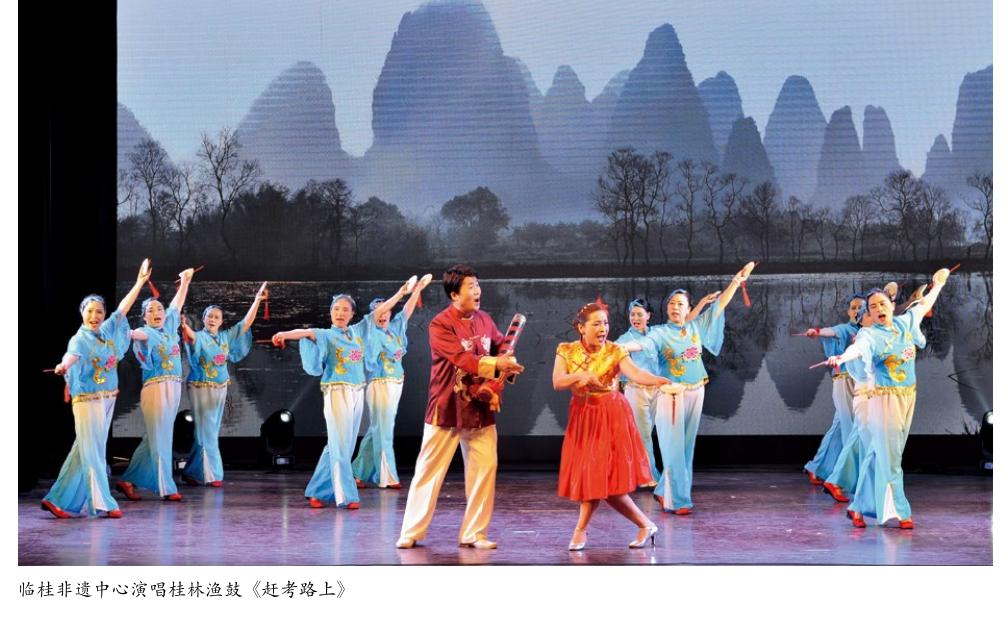

然而,桂林漁鼓的傳承不能僅停留在文字上,只有展示在舞臺上,才能將其鮮活呈現。2015年,桂林市群眾藝術館桂林漁鼓山歌傳承基地成立。李蔚琛經常到基地指導排練,其嫡傳弟子、桂林漁鼓自治區級非遺傳承人彭承紅組織成立了“天天唱桂林漁鼓藝術團”并擔任團長。她先后組織排練新編漁鼓劇目300多場次,深受群眾廣泛好評。

“漁鼓聲聲響四方,鄉情難解又難忘。手捧漁鼓天天唱,中華文化永傳揚!”從那時候起,每周二到周六的晚上,不管刮風下雨,無論春夏秋冬,每當夜幕降臨,“天天唱桂林漁鼓藝術團”就在桂湖邊唱開了。曲調悠揚的旋律伴隨著瀲滟的波光,吸引了一批批游船上的賓客、一群群過往的游人駐足觀看,有的游客紛紛向他們學習打漁鼓、唱漁鼓,成為桂湖邊一道亮麗的風景。

2018年,經廣西曲藝家協會批準,在桂林成立“廣西漁鼓專業藝術委員會”。2019年在正陽步行街建立“桂林漁鼓傳承展示中心”,為桂林漁鼓的傳承、發展和創新插上了騰飛的翅膀。

幾十年來,李蔚琛在表演、編導、傳承桂林漁鼓的同時,也堅持不懈地創作。她創作的主要作品有《中華文化永傳揚》、《百孝美少年》、《江上接親船》(蘇韶芬詞)、《象山傳說》(李侃詞)、《好山水 好銀行》(唐建華詞)、《火鳳凰》(王志梧詞)、《蘆笛巖好風光》(蘇韶芬詞)等。諸多作品在各級比賽中獲獎。其中《中華文化永傳揚》是桂林市“戲曲進校園”活動中全市小學生傳唱的曲目,至今已演唱300多場。

近年來,隨著娛樂方式不斷增多,傳統的曲藝日益式微,如何讓更多的青年人喜歡桂林漁鼓?李蔚琛和一批曲藝傳承人走進各大高校、社區進行曲藝知識普及,讓更多的年輕人了解、接觸、喜歡這些曲藝形式。

他們還走進城鄉小學,將漁鼓的填詞編成各種短小的兒歌,寓教于樂,讓小朋友們在娛樂中傳唱,從小接受熏陶,也讓桂林漁鼓有更好的傳承。

2019年12月26日,由桂林電子科技大學與柬埔寨國立馬德望大學共建的柬埔寨國立馬德望大學孔子學院在柬埔寨舉行揭牌儀式。揭牌儀式上,桂林電子科技大學演出團演唱的桂林漁鼓《中華文化永傳揚》深受與會嘉賓和學子們喜愛,桂林漁鼓優美的旋律在異國他鄉回蕩,經久不息。

李蔚琛半個多世紀一直在為桂林漁鼓的傳承而努力。79歲的她面色紅潤,精神矍鑠,仍然堅持創作,搜集、整理資料,保存文獻,到基地指導排練,進校園普及曲藝……馬不停蹄,不辭辛勞,無怨無悔。

桂林漁鼓優美的旋律,如清澈的漓江水,在甲天下的山水間靜靜流淌……

作者簡介:雷金息,廣西桂林市人。中國攝影家協會、中國音樂文學學會、廣西民間文藝家協會、廣東省民俗文化研究會、桂林市作家協會會員,多家雜志特約專欄作家。