利伐沙班對合并心功能不全的高齡非瓣膜性心房顫動療效及安全性

馬進才,馬溶智,馬珍珍

(臨夏回族自治州人民醫院 心內科,甘肅 臨夏 731100)

心房顫動(AF)是老年患者常見心律失常之一,具備較高致死率和致殘率,目前已知年齡是AF的獨立危險因素,隨著年齡的增加,AF發病率顯著提高[1-2]。AF引起左心耳附壁血栓形成脫落導致血栓事件是其高致死率及致殘率的主要原因,而有效的抗凝治療能降低64%卒中風險,降低26%全因死亡風險[3-4],由此可知抗凝治療是AF治療中的基石和重要任務。華法林作為AF抗凝中的經典藥物,可顯著降低AF的血栓風險,但由于其受食物藥物影響大,治療窗窄,需頻繁監測凝血機制等指標,最重要的是其在抗凝同時帶來相對高的嚴重出血風險如顱內出血等,應用受到一定限制[5-6],針對上述缺點,新型口服抗凝藥(new oral anticoagulants, NOAC)如利伐沙班等應運而生,為抗凝尤其是特殊人群的抗凝治療打開了新局面[7]。但由于臨床應用時間尚短,目前對于利伐沙班應用于合并心功能不全的高齡非瓣膜性心房顫動(non-valvular atrial fibrillation, NVAF)患者的臨床療效及安全性方面研究尚少。本研究擬通過分析利伐沙班在上述人群中的療效、安全性及對心功能的影響明晰上述問題,從而為臨床醫師制定此類病人抗凝方案提供思路。

1 資料與方法

1.1 研究對象 隨機連續納入2016年1月至2020年1月間就診于我院心血管內科合并心功能不全的高齡NVAF患者共182例,其中男性105例,女性87例,年齡75~85歲,平均年齡(83.14±12.64)歲。采用隨機盲法平均分為兩組,其中91例患者治療過程中選用利伐沙班抗凝歸為觀察組,余91例治療過程中則選用華法林抗凝歸為對照組, NVAF診斷標準依據2016年《老年人非瓣膜性心房顫動診治中國專家建議》制定[8],同時入組前均由心內科專科高年資醫師結合患者臨床表現、心電圖、24小時動態心電圖及心臟彩色超聲等相關檢查明確診斷為NVAF。入選標準:①年齡75~85歲;②男性CHA2DS2-VASc 評分≥2分、女性 CHA2DS2-VASc 評分≥3分[9]且具備規范抗凝意愿;③HAS-BLED評分<3分[8];排除標準:①存在抗凝禁忌;②依從性差,無法規范監測凝血機制及遵從醫生要求密切隨訪者;③合并嚴重肝腎功能不全(其中肌酐清除率<30 ml/min及Child Pugh B級和C級的肝硬化患者);④對上述藥物過敏者;⑤合并惡性腫瘤及血液系統疾病者;⑥因植入心臟支架目前嚴格雙聯抗血小板患者;⑦出現嚴重不良事件,研究者認為不適宜繼續進行本研究;⑧因自身原因失訪。治療過程中,密切隨訪患者病情,所有患者節律控制藥物方面差異無統計學意義,具有可比性;兩組性別構成比及平均年齡方面差異無統計學意義,具有可比性;兩組在合并基礎疾病(如高血壓、糖尿病等)方面差異無統計學意義,具有可比性,同時根據病情制定合適治療方案,并且得到有效控制。

1.2 藥物及研究方案

1.2.1 華法林 對照組華法林起始劑量為2.50 mg/片(上海信誼藥廠有限公司),每晚1次,每次1片,服藥后監測凝血酶原時間國際標準化比值(INR)時間為第3、6、9天,依據INR進行華法林劑量調整,同時根據INR波動幅度由心內科專科醫師制定下次測量INR時間,INR目標值為2.0~2.5,連續測量3次達標后將藥物劑量作為長期維持劑量,同時將INR監測周期制定為1個月,此后根據INR數值變化動態調整華法林藥物用量;服藥周期為6個月。

1.2.2 利伐沙班 利伐沙班劑量為15 mg/片,每天1次,每次1片(德國拜耳醫藥保健股份有限公司),連續服藥周期為6個月。

1.3 觀察指標

1.3.1 血栓事件 ①缺血性腦卒中(腦梗死、TIA):起病突然,同時經影像學檢查證實存在新發局灶性梗死灶;②非神經系統栓塞:排除其他原因(如動脈粥樣硬化等)所致突發性血管供血不足,同時經相關影像學檢查證實,包括下肢動脈栓塞、肺栓塞[9]。

1.3.2 出血事件 ①出血性腦卒中(顱內出血):起病突然,同時經影像學檢查證實存在新發出血灶[9];②輕微出血:如可自行停止的牙齦出血,無擴大傾向的皮膚瘀點瘀斑,無需特殊處理;③嚴重出血(消化道大出血及其他嚴重出血事件):臨床有出血表現,同時存在以下任意一條特點:a:血紅蛋白下降≥20 g/L或因失血需輸注≥2 U紅細胞或全血;b:出血部位為重要臟器,同時臨床醫師判斷出血有較高乃致死性風險[10]。

1.3.3 心功能相關指標 ①N末端B型利鈉肽前體(NT-proBNP):治療前后均抽取受試者至少空腹約8小時靜脈血3~5 ml用于測定NT-proBNP,是反應心臟功能及遠期預后的重要臨床指標,采用酶聯免疫吸附試驗(ELISA)測定;②LVEF:所有受試者入組后即刻完善心臟彩色超聲,記錄左心室射血分數(LVEF),其是心室每搏量與心室舒張末期容積的比值,是目前臨床上常用的反應心臟功能指標,其中,靜態LVEF<50%時定義左心室功能不全;同時服藥6個月后再次接受心臟彩色超聲檢查,記錄LVEF。

2 結 果

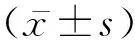

2.1 兩組基線資料 兩組各臨床指標包括年齡等差異均無統計學意義,具有可比性,見表1。

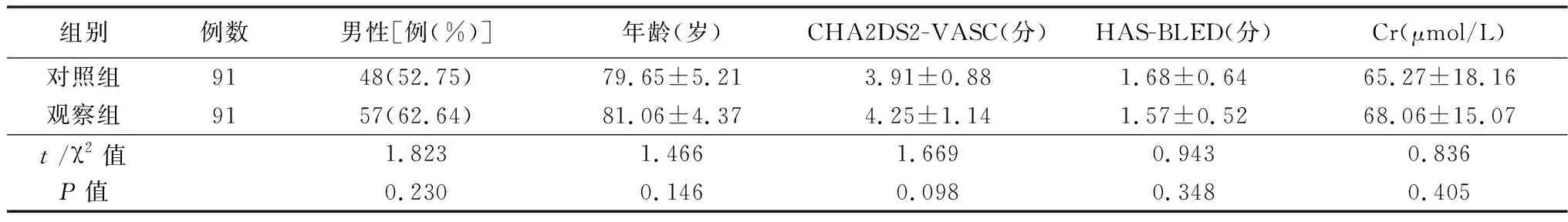

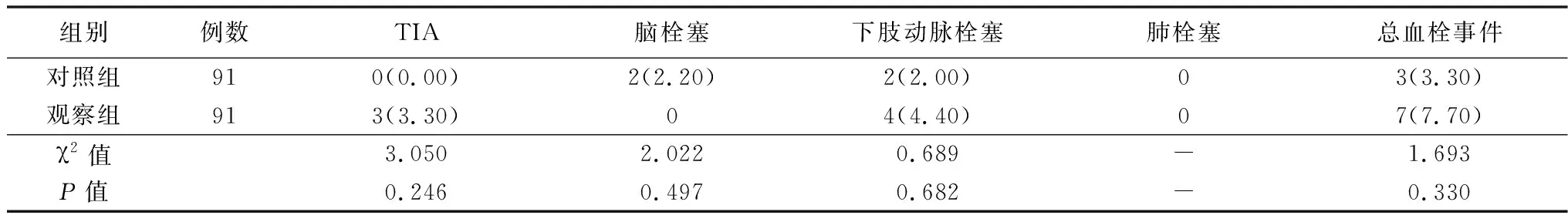

2.2 兩組血栓及出血事件 兩組各血栓事件及總血栓事件發生率相似,具有可比性(3.30% vs 7.70%);觀察組總出血事件顯著低于對照組,見表2~3。

表1 兩組基線資料比較

表2 兩組血栓事件比較[例(%)]

表3 兩組出血事件比較[例(%)]

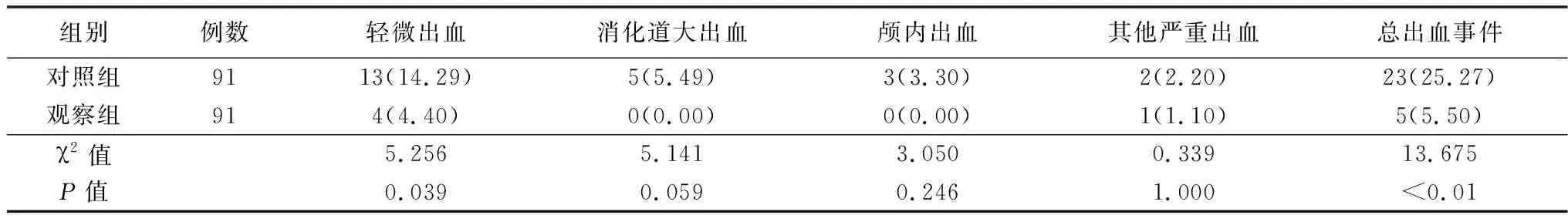

2.3 兩組治療前后心功能情況 因出現嚴重出血及血栓事件而退出本研究的患者共11例,抗凝結束后再次復查余下171例NT-proBNP及心臟超聲,兩組基線LVEF及NT-proBNP差異無統計學意義,同組對比,兩組治療前后LVEF均無顯著變化,但治療后兩組NT-proBNP水平均顯著下降,同時治療后觀察組NT-proBNP水平顯著低于對照組,見表4。

表4 兩組心功能情況比較

注:與治療前比較,*P<0.05

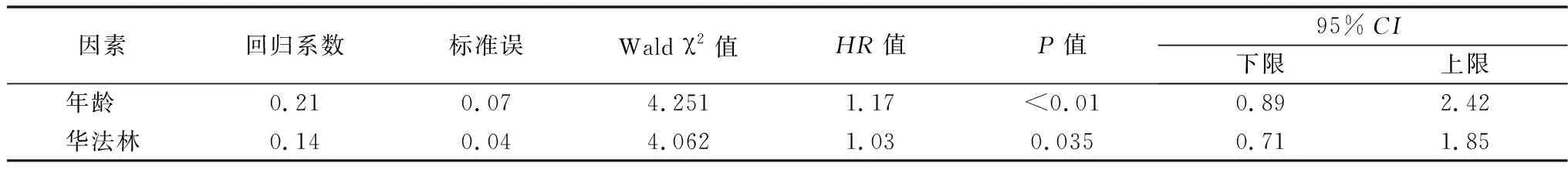

2.4 影響出血及血栓事件的單因素COX比例風險模型分析 通過單因素COX比例風險模型分析發現華法林及年齡是影響治療過程中出血及血栓事件的的危險因素,見表5。

表5 出血與血栓事件的單因素COX比例風險模型分析

3 討 論

臨床上未合并風濕性心臟病、人工瓣膜置換以及瓣膜修補的AF定義為NVAF,隨著人口老齡化加劇,NVAF發病率逐年攀升,是患者、家庭及社會的重大衛生問題,其中NVAF所致血栓事件如腦梗死等是其高致死率及致殘率的主要原因[3, 11],給患者本人及其家庭帶來巨大危害及沉重經濟負擔。目前準確有效的預防血栓形成的藥物治療主要包括華法林及NOAC,能夠顯著降低此類患者血栓風險,但由于華法林出血風險高,監測頻繁、治療窗窄、出血風險高且半衰期長等特點,限制了其在臨床上的應用,部分病人依從性較差[11-12]。NOAC主要通過抑制凝血瀑布中Ⅱa因子和Ⅹa因子發揮抗凝作用,其中利伐沙班可同時結合性抑制游離及與纖維蛋白結合的Ⅹa因子活性減少凝血酶形成發揮抗栓作用,但對已生成凝血酶活性無影響,對生理性止血功能抑制作用較小,故而用藥過程中出現嚴重出血事件風險較傳統維生素K拮抗劑(華法林)低[13]。國內外多項多臨床研究證實利伐沙班可作為預防NVAF患者卒中或血栓栓塞事件的一線用藥[8, 14]。隨著各項研究的開展,指南對NOAC用于NVAF的推薦等級越來越高,由2012年歐洲臟病學會(ECS)指南提出無禁忌證(NVAF)患者可考慮應用NOAC替代華法林,2016年ESC指南推薦此類患者首選NOAC[15-16]。

本研究發現,對于此類患者NOAC預后血栓事件的療效并不劣于華法林,但出血尤其是嚴重出血事件概率顯著下降,這說明,利伐沙班對于此類患者安全性更佳,ROCKET AF試驗共納入了全球45個國家共1178個心臟中心病例,對比利伐沙班和華法林對NVAF抗凝效果及安全性發現,在預防血栓事件方面利伐沙班并不劣于華法林,但大大減少了重要臟器的出血尤其是顱內出血以及致死性出血事件,更重要的是,利伐沙班作為Ⅹa因子抑制劑,對于高齡NVAF患者預防血栓效果非劣于華法林,但出血風險明顯降低[15, 17]。

眾所周知,AF會引發心室容量改變、增加心房壓力,影響心臟結構及功能,故NVAF患者更易出現心功能不全;同時,左心房內徑>40.0 mm增加NVAF患者左心房血栓風險,是其獨立危險因素[4]。哈斯高娃等[9]指出,NT-proBNP是AF刺激下出現變性纖維化的心房肌細胞釋放,可以作為心臟內皮功能損傷、血液黏稠度增加及血栓形成前指標;本研究也從側面證實了利伐沙班降低血栓風險效果可能優于華法林。本研究發現,與治療前相比,治療后兩組NT-proBNP水平均顯著下降,更重要的是利伐沙班組NT-proBNP下降幅度更高,與既往研究結論存在一致性[16]。既往研究發現,利伐沙班下調ROS表達,阻斷NF-κB信號通路的活化,抑制心肌細胞纖維化,此外,利伐沙班下調了心肌纖維化的表達產物4-羥基-2-壬烯醛(4-HNE)蛋白加合物水平[12, 18]。

由于本研究作為單中心、小樣本及短時間隨訪的臨床試驗,所得結論尚需進一步通過多中心大樣本的臨床試驗驗證,但本研究結論對于合并心功能不全的高齡NVAF患者抗凝方案制定方面仍具備重要臨床意義。