依憑介詞“矜”的形成與發展

肖莽

摘? 要:在語義演變上,“矜”的本義是表示“矛柄”,后轉喻為“握持”義動詞。在“矜·NP”句法格式中,由于NP語義范域擴大,“矜”由“握持”義虛化為“倚仗”義;再在“矜·NP·V2”中,經“背景—焦點”認知機制進一步虛化出句法層面的“依憑”義,實現“去語義化”。在句法演變上,“矜·NP”擴展為“矜·NP·V2”,經重新分析發展為依憑介詞。“矜”語義過于復雜,而且語法化源義與本義距離較遠,加之依憑介詞系統其他成員過于強大,故其終止介詞化。

關鍵詞:“矜”;依憑介詞;語法化;終止原因

依憑介詞,即介引動作行為的方式、材料、工具等語義角色的介詞。從來源來看,依憑介詞一般由“握持”義動詞發展而來[1]。目前關于依憑介詞的研究,主要集中于以下方面:第一,個例的形成研究。如介詞“論”“依”“據”的產生與發展研究[2]、[3]。第二,方言個例研究。如河南上蔡方言、山東臨沂話中依憑介詞“掌”的形成過程探究[4]、[5],孝感方言中的依憑介詞“過”的形成過程探究及其分布考察[6]。第三,句法語義研究。如依憑介詞的句法高層義與詞匯低層語義及其相關來源的探討[1]。第四,系統演變更新研究。如近代漢語中依憑介詞系統的更新考察及其語法化特點探究[7],“以”“用”“持”“取”等十個工具義介詞的歷時演變探討[8],中古工具義介詞的歷時演變及其內部成員競爭[9]。第五,類型學考察。如工具義介詞語序的類型學意義考察[10]。

本文所探討的“矜”屬于依憑介詞的個例形成探究。首先,我們對“矜”依憑用法加以描寫;其次,從語義和句法角度梳理“矜”的語法化過程;再次,分析其存在的短時性的主要原因。

一、“矜”的依憑用法

“矜”作為依憑介詞,在句法上,“矜”位于介詞化的句法環境“矜·NP·V2”中;在語義關系上,“矜·NP”表示V2的依憑。例如:

(1)或矜功負氣,或恃勢驕陵。(《晉書·王渾王濬唐彬傳論》)

(2)帝召嵩入,面責之曰:“卿矜豪傲慢,敢輕忽朝廷,由吾不德故耳。”(《晉書·周嵩傳》)

(3)莫使身侵貴,無矜貴逼身。(唐代貫休《送姚洎拾遺自江陵幕赴京》)

(4)家代于陵水羅水龍為婚,遠祖矜能化惡龍。(宋代李昉《太平廣記》卷四百一十八)

例(1)“矜功”意為“憑借功勞”,例(2)“矜豪”表“憑借豪氣”,例(3)“矜貴”表“憑借身份高貴”,例(4)“矜能”表“憑借能力”,均為后項V2的依憑方式。由此可知,“矜·NP·V2”可分析為狀中結構。

就上述諸例而言,“矜”似乎也可理解為“倚仗”“依靠”類動詞義,為什么我們不將它看作動詞呢?重新分析涉及句法形式內部的句法關系變化,該變化是由詞義虛化引起的,在“V1·NP·V2”中,下述三個維度可以揭示動詞經重新分析而介詞化的過程[11]:

一是V1與NP之間語義支配關系變化。從V1來看,V1具有某種特征,要求其賓語有某種相應的特征與之匹配。從NP來看,NP可分為相同域、相關域、不同域。相同域,即NP的語義特征與V1語義特征匹配;相關域,即NP自身語義特征與V1語義特征不匹配,而在句法結構中蘊含的語義特征與V1匹配;不同域,即NP語義特征是V1語義特征向別的語義域投射。V1的支配域與NP語義域距離越大,V1就越虛化,介詞性越強。二是NP與V2的語義關系。NP與V2若語義無關,則V2為動詞;若有關,則為介詞。三是“V1·NP”與V2的句法關系變化。“V1·NP”與V2存在三種句法關系:連動、連動或狀中、狀中。此時,與之相對應的V1為動詞、動詞或介詞、介詞。

從“矜”與NP之間語義支配關系來看,上引例句中的NP語義域已經由相同域泛化到相關域,“矜”與NP的語義搭配關系已經出現齟齬。“矜”本表“握持”義,但是例(1)~例(4)中的“功”“豪”“貴”“能”已經由具體事物域泛化為抽象事物域。這時,“矜”無法理解為“握持”,只能理解為“倚仗”“憑借”義。只從這一角度看,“矜”仍可分析為虛義動詞。

從NP與V2的語義關系來看,NP與V2語義有關聯,則“矜”為介詞。例(1)中的“功”表功勞,是“負氣”的依賴條件;例(2)中的“豪”表豪貴,是“傲慢”的倚仗條件;例(3)中的“貴”即身份高貴,是用來“逼身”所憑借的身份;例(4)中的“能”表示非同尋常的能力,是“化惡龍”所依憑的能力。從這一角度分析,“矜”為依憑介詞。

從“矜·NP”與V2的句法關系來看,“矜·NP”為V2邏輯上的先決條件,兩者位置不可顛倒,只能分析為狀中結構,此時“矜”重新分析為介詞。一般而言,連動結構前后項不可刪去其一,否則會改變基本意義;前后項位置可以交換。而在“矜·NP”與V2中,前項可以刪去而不影響基本句意的理解;前后項地位不平等,不可換位。如例(1)中,“矜功”可以刪掉而不影響句意的基本理解,該例不可換位為“負氣矜功”。其他三例也是如此。因此,矜·NP為V2的方式狀語,此時“矜”為依憑介詞。

從語義重心角度亦可考察動、介詞的區別,即在“V1·NP·V2”格式中,若V2為全句的語義重心,則V1為介詞[12]。在上述諸例中,語義重心為V2,“矜·NP”修飾V2。如例(1)的語義重心在“負氣”,“矜功”說明“負氣”的憑借,屬于次要成分。其他三例亦可如此分析,這種情況下,“矜”顯然是介詞。

從連動結構內部的各項之間的句法語義關系和語義重心角度來判斷,把“矜·NP·V2”中的“矜”看作依憑介詞,顯然更為合理。

二、“矜”的去語義化過程

漢語動詞的介詞化機制之一為“去語義化”,“去語義化”即“語義漂白”,動詞喪失動詞義,虛化為介引義[11]。

“矜”的本義為“矛柄”,經常用作述語的賓語。例如:

(5)伐棘棗而為矜,周錐鑿而為刃。(《淮南子·兵略訓》)

轉喻可以發生在一個整體ICM內部的要素之間,如行為模式內部的參與者、實體、動作、工具之間可以互相轉喻[13]。既然“矜”為“矛柄”義,那么,必然會存在“持矜”的行為模式。在該模式中,其內部工具要素“矜”轉喻為“握持”義的動作要素①。因此,“矜·NP”中的“矜”逐漸由名詞發展為動詞,表“握持”義,NP具有[+握持]性。例如:

(6)矜戟砥劍,登丘東向而嘆,是以愚臣知之。(《戰國策·燕策一》)

“矜·NP”中的NP語義范域擴大,由[+握持]特征擴展到[-握持]特征時,NP語義虛化,“矜”由“握持”義發展為“倚仗”義。例如:

(7)天道盈而不溢,盛而不驕,勞而不矜其功。(《國語·越語下》)

(8)有其善,喪厥善;矜其能,喪厥功。(《尚書·說命中》)

例(7)“功”表功勞,具有[-握持]性,語義較為抽象,“矜其功”表“倚仗其功勞”。例(8)“有其善”與“矜其能”對舉,“能”表能力,與“善”相對,“矜”與“有”語義相近,表“倚仗”義。

從認知視角看,當句中包含復合事件時,先發生的事件作為背景,后發生的事件作為焦點,即“背景—焦點”的“順序原則(sequence principle)”。如果事件一對事件二是必須的、決定性的,則事件一為背景;事件二依賴于事件一,事件二為焦點,即“背景—焦點”的“依存原則(contingency principle)”[14] (P288-290)。

在一定語境中,“矜”受到認知主觀視角影響而進一步虛化。“矜·NP”與V2兩個事件,時間上存在先后順序,且共存于同一句中;在依賴關系上,“矜·NP”

為V2的先決條件。故“矜·NP”為背景,V2為焦點。V2受關注度高,“矜”受關注度低,“矜”的動詞性弱化,由“倚仗”義虛化為“依憑”義,表示V2實現的句法方式義。例如:

(9)未達之前,徇名求譽;得志之后,矜能傲物。(唐代趙蕤《長短經·君德》)

(10)意氣雄豪非分理,驕矜勢力橫相干。(唐代喬知之《綠珠篇》)

例(9)、例(10)中,“矜能”“矜勢力”先于“傲物”“橫相干”發生。在依賴關系上,“矜能”“矜勢力”為“傲物”“橫相干”的先決條件。“矜能”“矜勢力”為語義背景,“傲物”“橫相干”為語義焦點。前者是后者得以實現的憑借或方式。

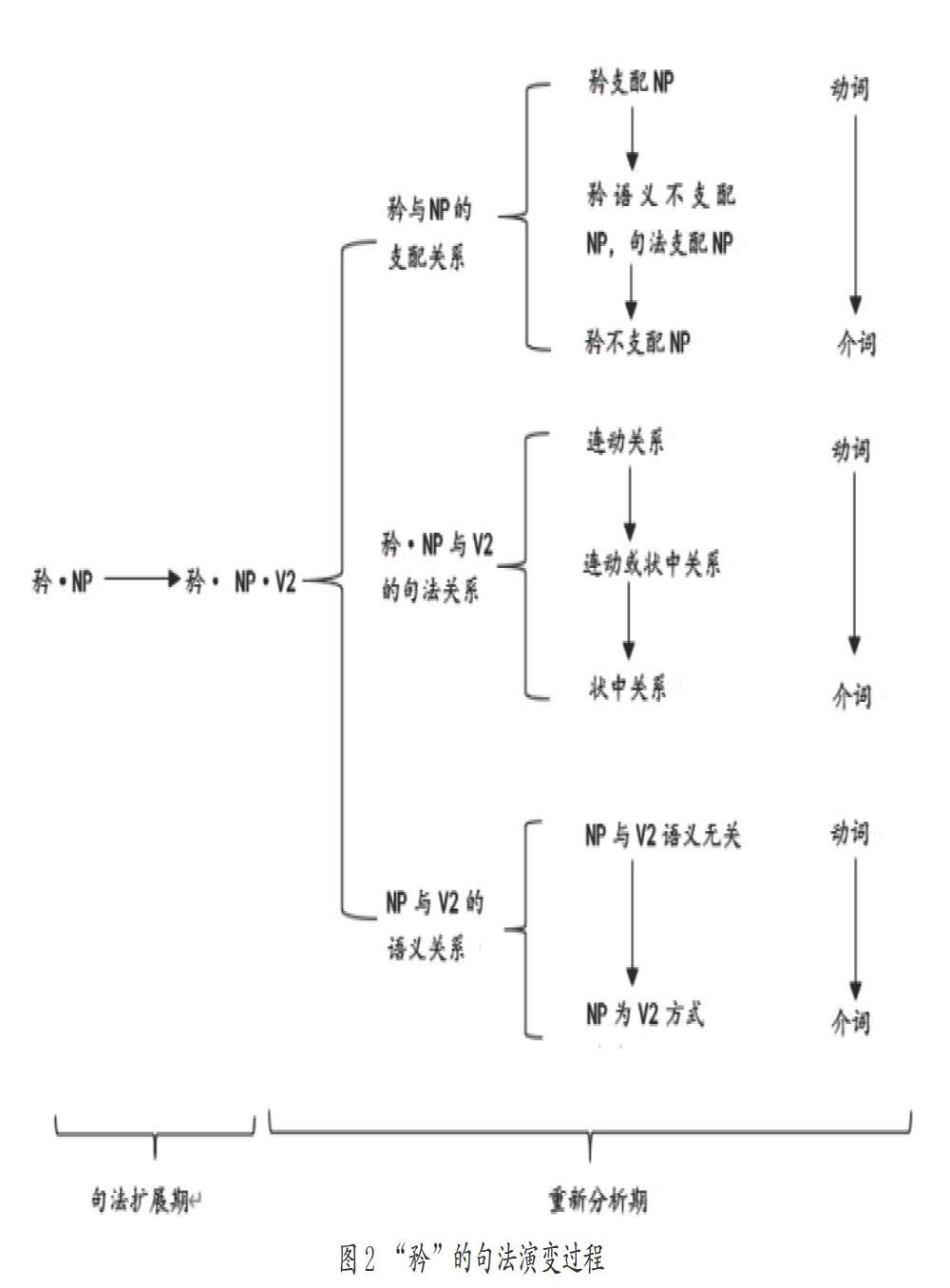

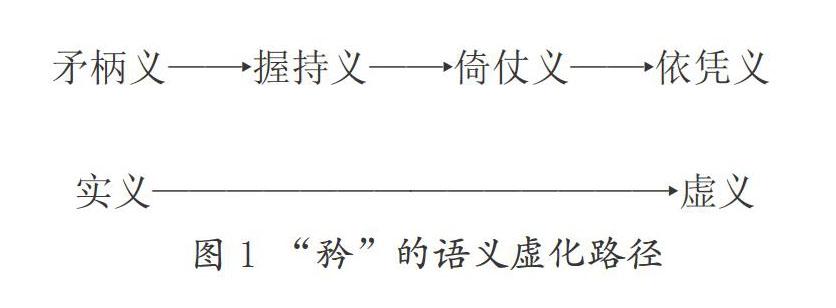

“矜”由名詞“矛柄”義經轉喻發展出動詞“握持”義;并隨著NP語義泛化,引申出“倚仗”義,動詞性減弱。因“背景—焦點”認知因素影響,“倚仗”義弱化為“依憑”義,帶有句法方式義。其語義虛化路徑可圖示如下:

三、“矜”的句法結構演變

語法演變的內部機制為句法擴展與重新分析,且兩者互為補充、交替。句法擴展,即“一個句法模式的表層形式發生改變但不涉及底層結構直接或內在的改變”;重新分析,即“改變一個句法模式的底層結構但不涉及其表層形式的任何直接或內在的改變”[15]。“矜”字的語法化也經歷了句法擴展與重新分析的演變過程。

(一)句法擴展

上古漢語時期,“矜”由述賓結構擴展為“矜·NP·VP”。“矜·NP”與VP之間是并列關系。例如:

(11)矜勢好智,胸中欺詐。(《呂氏春秋·情欲》)

(12)尊號稱帝,矜武任力;二世受運,子嬰降虜。(《史記·太史公自序》)

例(11)中,“矜勢”意為“倚仗權勢”,“好智”意為“喜好智謀”;例(12)中,“矜武”表示“倚仗武力”,“任力”表示“任用武力”。兩例中的“矜·NP”與VP都是并列關系。

(二)重新分析

依據動詞介詞化考察維度[11],“矜·NP·V2”有以下句法語義變化:

1.“矜”與NP的語義支配關系

“矜”與NP的語義關系由可支配關系發展為不可支配關系。受“矜”的“握持”義制約,NP具有[+握持]性,“矜”可支配NP。隨著NP語義范域擴大,失去[+握持]性,由實體范疇擴展為抽象范疇。此時,“矜”逐漸不能支配NP,“矜”的語義虛化,產生出介詞的句法功能。例如:

(13)矜戟砥劍,登丘東向而嘆,是以愚臣知之。(《戰國策·燕策一》)

(14)矜紅掩素似多才,不待櫻桃不逐梅。(唐代杜牧《見穆三十宅中庭海榴花謝》)

(15)四海五山長獨游,矜貧傲富欺王侯。(唐代張仲方《贈毛仙翁》)

例(13)中的“戟”具有[+握持]特征,“矜”可支配“戟”,動詞性很強。例(14)中的“紅”表顏色,不具有[+握持]特征。矜”本不可支配“紅”,但“紅”在結構中有[+工具]義,表“掩素”的工具,故看作相關域。此時,“矜”動詞性較“握持”義弱。例(15)中的“貧”是抽象的生活狀態范疇,不具有[+握持]特征,“矜”不可以支配“貧”。

NP由具體域投射到抽象域,與“矜”語義支配范域的距離逐漸拉大。當“矜”不能支配NP時,其虛化程度較高,應分析為介詞。

2.“矜·NP”與V2的句法關系

隨著“矜”的意義虛化,“矜·NP”與V2的句法關系也由連動關系轉變為狀中關系,這是一個重新分析的過程。例如:

(16)尊號稱帝,矜武任力;二世受運,子嬰降虜。(《史記·太史公自序》)

(17)及湣王……矜功不休,百姓不堪,諸儒諫不從,各分散。(漢代桓寬《鹽鐵論·論儒》)

(18)伯嚭為人矜功自傲,久后必喪吳國。(明代余邵魚《春秋列國志傳》第七十八回)

例(16)中的“矜武”,意為“倚仗武力”;“任力”,意為“使用武力”。兩者為并列關系,“矜”為動詞。例(17)中的“矜功”和“不休”都表示湣王的行為。二者既可以分析為連動結構,拆分為“湣王矜功”且“湣王不休”;也可以分析為狀中結構,“矜功”為“不休”的依賴方式。此時,“矜”介于動詞和介詞之間。例(18)表示伯嚭的品性,“伯嚭為人自傲”成立,“伯嚭為人矜功”則語義不完整。此時,“矜功”為“自傲”的依憑,“矜功自傲”只能分析為狀中結構,“矜”是介詞。

3.NP與V2的方式義

NP與V2如果無語義關系,則“矜·NP”與V2之間為典型的連動關系;如果語義上存在關聯,NP為V2的工具或方式,則“矜·NP”與V2之間為狀中關系。例如:

(19)而休仁矜勛怙貴,自謂應總朝權,遂妄生疑難,深自猜外。(《宋書·文九王傳》)

(20)則遂相與矜心作意,相與企慕仿效,濫觴流為江河,不復可堙閼矣。(清代章學誠《文史通義·砭俗》)

例(19)中的“勛”與“怙貴”無語義關聯,該結構分析為連動關系。例(20)中的“矜心”是“作意”的工具或方式,該結構分析為狀中關系。由例(19)到例(20),NP與V2的語義關系由無關到“工具、方式”關系,“矜”亦由動詞發展為介詞。

綜上所述,“矜”的句法演變可圖示如下:

四、介詞“矜”的存活短時性特點及其原因

“矜”屬于“流星”介詞[16],在近代漢語介詞系統中短暫停留后隨即消失。“矜”字在唐代即出現了介詞的用法,如例(1)~例(4);不過,“矜”的依憑義,并沒有在近代漢語中延續下來。現代漢語中,“矜”主要有“憐憫”“自尊自大”“慎重拘謹”的語義,可構成形容詞“矜持”、動詞“矜夸”等[17](P677)。可見,“矜”在現代漢語中已經失去動詞“握持”“倚仗”義,也失去了依憑介詞用法。究其原因,我們認為以下兩點值得注意。

(一)“矜”的語義制約

首先,是語義復雜性的制約。“矜”字語義較為豐富,除了語境中的“握持”義,還有動詞“同情”“苦痛”“尊重”“竦”義;名詞“危險”義,通“鰥”用法,疾病[18](P801)。動詞的介詞化,有其自身語義的限制,一般而言,“使用”“運行”“憑據”“伴隨”“握持”“言說”義動詞,具有介詞化為依憑介詞的可能性[1]、[19]。就此而言,“矜”字在現代漢語中的詞義并不具備向依憑介詞發展的可能性。過多的義項,尤其是過多的不具備介詞化可能性的動詞義項,在一定程度上阻礙了“矜”之“握持”義的專一化發展。

其次,是由于介詞化源義與本義的距離制約。動詞的語義會制約介詞的語法化層次性:介詞化源義出自本義,則其介詞化程度較高;介詞化源義出自引申義,則其介詞化程度較低[19]。“矜”的本義為名詞義“矛柄”,引申出介詞化源義“握持”義,進而發展出“倚仗”“依憑”義。由于“矜”的介詞化源義為轉喻義而非本義,所以其語法化程度較低。

(二)系統成員競爭落敗

就語料檢索用例來看,“矜”在唐代開始表現出較為典型的介詞化特征,但其介詞用法在近代漢語中逐漸消失。“矜”在不同時代與其他依憑義介詞系統成員的競爭中,一直處于劣勢。

隋唐至宋,傳統強勢依憑介詞仍然很多,如“依”“以”“憑”“仗”“將”“循”“用”“從”“按”“仗” “持”“因”等[20]。這一時期,還有一些新興介詞,如“把”“捉”“據”“著”[21]、[3]、[22](P224-240)、[23](P117)。

元明時期,漢語依憑介詞系統發展成熟,除了單音依憑介詞系統外,還出現了大量雙音化介詞。如“靠著”“依著”“照著”“據著”“趁著”“依了”“遵依”“遵照”“照依”“據憑”等[24]、[25]。清代還出現了少數三音節介詞,如“依仗著”[26]。

通過對不同歷史時期介詞系統的觀察,我們可大致歸納如下:第一,傳承介詞地位的強勢。部分介詞在從上古到中古時期的介詞系統競爭中幸存下來,均已成熟,功能強大,是依憑介詞范疇中的典型成員,如“依”“以”“憑”“仗”等。第二,新生的單音介詞,如“把”“捉”“據”,均為動源介詞,而且語義較為單一,有利于向介詞發展。第三,新生多音節介詞,包括介詞化比較成熟的“介+介”式[27],以及由成熟的介詞類推而來的“介+著/了”式[28](P91-92)。多音節介詞也都是介詞化程度高的介詞。從傳承的老牌介詞、新生介詞情況來看,它們的語法化程度均高于“矜”,“矜”在競爭中處于劣勢,最終被淘汰。

綜上所述,“矜”的本義為“矛柄”,經由轉喻機制產生動詞“握持”義,并走上語法化道路。“矜”字語法化較早,在上古漢語時期已有賓語虛化現象,但由于自身語義過于復雜,其他諸多義項的使用在一定程度上消解了“矜”的“握持”義進一步介詞化的可能性。同時,很多上古時期還沒有發生賓語虛化但語義單純的動詞后來居上,演變成主要的依憑介詞。可見,語義對于介詞的產生有很大影響。從依憑介詞系統來看,強勢介詞基本上均直接由動詞介詞化而來,而像“矜”這樣的“二手”動詞再語法化的介詞,競爭優勢不大。

參考文獻:

[1]何洪峰,張文穎.漢語依憑介詞的語義范疇[J].長江學術,2015,(1).

[2]石微,王浩壘.現代漢語介詞“論”的形成歷史及其語法分析[J].中南大學學報(社會科學版),2014,(2).

[3]石微.漢語依據類介詞的語法化研究[D].長春:吉林大學博士學位論文,2013.

[4]程亞恒.河南上蔡方言的介詞“掌”及其語法化[J].華中學術,2020,(2).

[5]崔云忠,何洪峰.臨沂話中的介詞“掌”及其類型學考察[J].臨沂大學學報,2012,(6).

[6]郭麗.孝感方言的介詞“過”[J].華中學術,2016,(1).

[7]何洪峰.近代漢語依憑介詞的發展[A].羅家祥主編.華中國學(第一卷)[C].武漢:華中科技大學出版社, 2013.

[8]王軍.工具義介詞的歷時演變研究[J].江西師范大學學報(哲學社會科學版),2014,(6).

[9]邵琛欣.中古漢語工具范疇的句法實現及其歷時演變[J].勵耘語言學刊,2018,(1).

[10]王軍.工具義介詞詞序的類型學考察[J].華夏文化論壇,2014,(2).

[11]何洪峰.動詞介詞化的句法語義機制[J].語文研究, 2014,(1).

[12]郭家翔.再論介詞的判定[J].語文建設,2014,(21).

[13]文旭,葉狂.轉喻的類型及其認知理據[J].解放軍外國語學院學報,2006,(6).

[14][美]倫納德·泰爾米.認知語義學(卷Ⅰ):概念構建系統[M].李福印等譯.北京:北京大學出版社,2017.

[15]吳福祥.關于語法演變的機制[J].古漢語研究, 2013,(3).

[16]何洪峰.近代漢語“流星”介詞 [J].語言研究, 2013,(4).

[17]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典(第7版)[Z].北京:商務印書館,2016.

[18]王力.古漢語字典[Z].北京:中華書局,2000.

[19]何洪峰,崔云忠.“沿順”義介詞的內部層次性[J].江漢學術,2015,(6).

[20]田春來.《祖堂集》介詞研究[D].上海:上海師范大學博士學位論文,2007.

[21]石微.現代漢語介詞“據”的形成及發展[J].北華大學學報(社會科學版),2014,(6).

[22]吳福祥.敦煌變文語法研究[M].長沙:岳麓書社, 1996.

[23]吳福祥.敦煌變文12種語法研究[M].開封:河南大學出版社,2004.

[24]劉婷.元明時期新興介詞研究[D].武漢:華中科技大學碩士學位論文,2014.

[25]周四貴.元明漢語介詞研究[D].蘇州:蘇州大學博士學位論文,2010.

[26]李金鳳.晚清以來漢語介詞研究[D].武漢:華中科技大學博士學位論文,2018.

[27]張誼生.介詞疊加的方式與類別、作用與后果[J].語文研究,2013,(1).

[28]陳昌來.介詞與介引功能[M].合肥:安徽教育出版社, 2002.