我國甘蔗殺菌劑登記現狀、研究進展及發展建議

劉 剛,李 超,楊傳新,劉子昂,紀復勤,宋曉輝

(1山東省寧陽縣農業農村局,山東寧陽271400;2山東省寧陽縣蔣集鎮農技站,山東寧陽271409;3香港中文大學(深圳)理工學院,廣東深圳518172;4山東寧陽萬豐種業有限公司,山東寧陽271400)

0 引言

甘蔗是世界上最重要的糖料作物,也是食糖的重要來源之一[1]。我國是甘蔗種植和食糖產銷大國,2018年甘蔗種植面積超過140萬hm2[2]。病害是影響甘蔗生產的重要因素,我國發現的甘蔗病害有60多種[3]。長期以來,由于甘蔗病害問題一直被忽視,導致我國甘蔗病害的研究及防治水平普遍較低。隨著甘蔗產業的發展,甘蔗病害問題已日顯突出[4]。目前化學防治仍是治理甘蔗病害的主要措施[2-4]。但是,我國甘蔗用農藥登記結構不夠合理,特別缺乏有效殺菌劑登記[5]。我國從20世紀80年代起,特別是自2017年新修訂的《農藥管理條例》實施以來,實行嚴格的農藥登記制度,未經登記的農藥不得生產、經營、使用,已經登記的農藥不得超出登記作物范圍/場所使用[6]。為此,本文分析了我國目前甘蔗用殺菌劑登記情況、最大殘留限量標準制定情況,簡要綜述了近年來殺菌劑在防治甘蔗病害方面的研究進展,并提出幾點發展建議,供有關方面參考。

1 我國甘蔗殺菌劑登記現狀及最大殘留限量標準制定情況

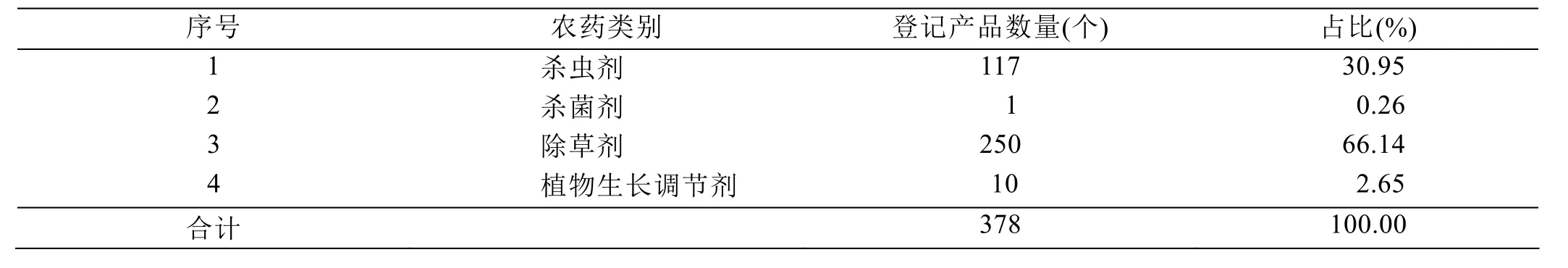

從中國農藥信息網[7]的數據中心欄目的農藥登記數據庫中檢索獲得相應的甘蔗上登記使用的農藥登記情況數據,見表1,可以看出,截至2020年2月底,我國批準在甘蔗上登記的農藥共有4大類378個產品,其中除草劑(250個)最多,殺蟲劑(115個)次之,植物生長調節劑(10個)位居第 3,殺菌劑最少(只有 1個)。

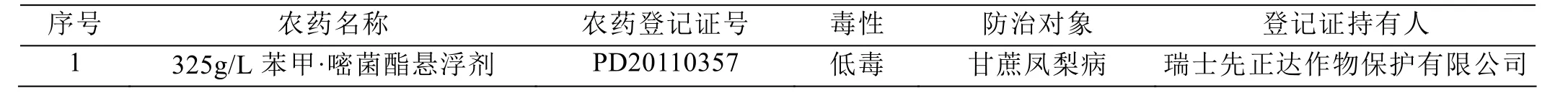

同樣,從中國農藥信息網[7]的農藥登記數據數據庫中檢索獲得相應的甘蔗上登記使用的殺菌劑登記的數據,見表 2。我國目前批準在甘蔗上登記的唯一殺菌劑產品是325 g/L苯甲·嘧菌酯SC,防治對象只有甘蔗鳳梨病一種。

表1 我國甘蔗上登記使用的農藥登記情況

表2 我國甘蔗上登記使用的殺菌劑登記情況

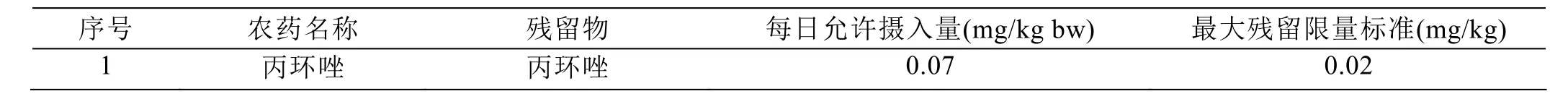

從表3可以看出,我國現行強制性食品安全國家標準《食品中農藥最大殘留限量標準》(GB 2763-2019)[8]只規定了丙環唑 1種殺菌劑在甘蔗中的最大殘留限量標準。

表3 我國GB 2763-2019規定甘蔗中殺菌劑最大殘留限量標準情況

2 我國近年來在殺菌劑防治甘蔗病害方面的研究進展

近年來,我國各地植保農技科研推廣單位針對多種重要甘蔗病害,開展了多種殺菌劑的室內毒力測定和田間藥效試驗,取得了一大批有價值的科研成果。

2.1 甘蔗梢腐病

李文鳳等[9]為篩選防控甘蔗梢腐病的復合多功能配方藥劑及精準施藥技術,選用5種殺菌劑進行人工葉面噴施田間藥效試驗和生產示范驗證。試驗結果及綜合評價分析顯示,(50%多菌靈 WP 1500 g+75%百菌清 WP 1500g+磷酸二氫鉀 2400 g+農用增效助劑 300 mL)/hm2、(25%吡唑醚菌脂 SC 600 mL+磷酸二氫鉀2400 g+農用增效助劑300 mL)/hm2等2個藥劑配方處理對甘蔗梢腐病均具有良好的防治效果,2個藥劑配方處理的病株率均在 8.96%以下,其防效均達90.59%以上,顯著高于對照藥劑配方處理(75%百菌清WP 1500g+磷酸二氫鉀2400 g+農用增效助劑 300 mL)/hm2和(50%多菌靈 WP 1500g+磷酸二氫鉀 2400 g+農用增效助劑 300 mL)/hm2的防效57.4%和67.37%。

黃海娟等[10]測定了9種殺菌劑對甘蔗梢腐病主要病原菌輪枝鐮孢菌(F.verticillioides)的毒力及其田間防治效果。結果顯示,咪鮮胺錳鹽、咪鮮胺、氰烯菌酯和多菌靈對甘蔗梢腐病菌具有強的毒力,其EC50值分別為 0.0828、0.0875、0.2706和 0.3798 mg/L,四霉素、三唑酮和中生菌素也有較強的毒力,其EC50值依次為1.7998、2.672和4.1824 mg/L;喹啉銅 SC和惡霉靈的毒力最弱,EC50值分別為18.7344和155.1558 mg/L。田間藥效試驗顯示,25%氰烯菌酯1200倍液和80%多菌靈、70%噁霉靈、12%中生菌素及20%三唑酮等藥劑的800倍液均能較好控制病害的發展,防治效果均高于96.00%。

李宇峰等[11]采用菌絲生長速率法測定了6種殺菌劑對甘蔗梢腐病菌的室內毒力。結果表明,22.5%啶氧菌酯 SC對甘蔗梢腐病菌菌絲生長有很好的抑制作用,EC50值為0.4699 mg/L,在試驗設計的最大劑量下,對菌絲生長的抑制率達 90.30%。建議對22.5%啶氧菌酯SC進一步開展防治甘蔗梢腐病的田間藥效試驗。

2.2 甘蔗卷葉病

李宇峰等[11]采用菌絲生長速率法測定了6種殺菌劑對甘蔗卷葉病菌的室內毒力。結果表明,50%啶酰菌胺水分散粒劑、50%嘧菌環胺水分散粒劑、240 g/L噻呋酰胺SC和22.5%啶氧菌酯SC對甘蔗卷葉病菌菌絲生長有很好的抑制作用,EC50值分別為0.2474、0.7840、2.6574和4.1897 mg/L,在試驗設計的最大劑量下,對菌絲生長的抑制率分別為93.45%、73.88%、79.21%和83.11%。建議分別對上述藥劑進一步開展防治甘蔗卷葉病的田間藥效試驗。

2.3 甘蔗黑穗病

朱桂寧等[12]采用藥劑或藥泥浸泡甘蔗種莖處理、甘蔗收砍后藥液噴淋蔗樁處理等方法進行5種殺菌劑對新植蔗、宿根蔗黑穗病的防治試驗。結果表明,在新植蔗試驗中,播種后240天調查,250 g/L丙環唑EC 250 mg/kg、250 g/L苯醚甲環唑EC 125 mg/kg、250 g/L嘧菌酯SC 166.7 mg/kg、300 g/L苯醚甲環唑·丙環唑EC200 mg/kg和325 g/L苯醚甲環唑·嘧菌酯SC 216.7 mg/kg處理在網室無病試驗地對黑穗病的防效均達90.00%以上,在有病試驗地的防效分別為 73.37%、80.63%、83.43%、84.06%和87.61%,250 g/L苯醚甲環唑EC 125 mg/kg藥泥浸泡甘蔗種莖處理的防效為89.57%,顯著好于單純藥液處理。在宿根蔗黑穗病防治試驗中,用上述藥劑在甘蔗砍收后次日噴淋蔗樁,于甘蔗分蘗期調查的防效分別為 75.51%、81.90%、81.53%、83.61%和85.83%。5種殺菌劑對甘蔗生長均安全。

2.4 甘蔗褐銹病

李文鳳等[13]為篩選防控甘蔗褐銹病的復合多功能配方藥劑及精準施藥技術,選用6種殺菌劑進行人工葉面噴施田間藥效試驗和生產示范驗證。試驗結果及綜合評價分析顯示,(80%代森錳鋅 WP 1500 g+75%百菌清WP 1500 g+磷酸二氫鉀2400 g+農用增效助劑 300 mL)/hm2、(30%苯甲嘧菌酯 SC 900mL+磷酸二氫鉀 2400 g+農用增效助劑 300 mL)/hm2等 2個藥劑配方處理對甘蔗褐銹病均具有良好的防治效果,2個藥劑配方處理的病情指數均在18.52%以下,其防效均達81.11%以上,顯著高于對照藥劑配方處理(75%百菌清WP 1500g+磷酸二氫鉀2400 g+農用增效助劑300 mL)/hm2和(50%多菌靈WP 1500 g+磷酸二氫鉀2400 g+農用增效助劑300 mL)/hm2的防效66.13%和49.75%。

2.5 甘蔗褐斑病

龍友華等[14]采用菌絲生長速率法,對甘蔗褐斑病進行了 5種殺菌劑室內毒力測定和田間防效試驗。結果表明,5種殺菌劑中,325 g/L苯甲·嘧菌酯SC對甘蔗褐斑病毒力最高,防效最好,EC50為0.0025 mg/L,第3次藥后10天防效達86.46%。其他 4種殺菌劑(80%甲基硫菌靈 WP、10%苯醚甲環唑WG、80%丙森鋅WP、80%戊唑醇WG)對褐斑病均有較好的防治效果,可應用于甘蔗生產防治褐斑病。

2.6 甘蔗鳳梨病

羅志明等[15]為篩選甘蔗鳳梨病防治藥劑,尋求最佳使用技術方法,結合新植蔗下種,采用蔗種單芽包衣、雙芽包衣、雙芽浸種等 3種方式對 28.7%精甲霜靈·咯菌腈·噻蟲嗪FS防治甘蔗鳳梨病效果進行田間評價。結果表明,28.7%精甲霜靈·咯菌腈·噻蟲嗪FS蔗種雙芽包衣和雙芽浸種2種處理都能有效防治甘蔗鳳梨病,942~1605 mL/hm2蔗種雙芽包衣防效為58.69%~61.20%,1000~1500倍液蔗種雙芽浸種處理防效為51.51%~54.70%,明顯優于對照農藥50%多菌靈WP,且對甘蔗安全。

2.7 甘蔗赤腐病

吳偉懷等[16]為了解甘蔗赤腐病原菌鐮孢炭疽菌(Colletotrichum falcatum Went.)對殺菌劑的敏感性,測定了11種殺菌劑對該病原菌的毒力。結果表明,11種殺菌劑對甘蔗赤腐病菌的毒力存在明顯差異。其中,戊唑醇、丙環唑、咪鮮胺、苯醚甲環唑、多菌靈等5種藥劑對甘蔗赤腐病菌菌絲體生長具有較好的抑制作用,EC50值介于0.227~0.818 μg/mL。其對應 EC95值也都小于 12 μg/mL,介于 1.416~11.339 μg/mL。就敏感性而言,4株赤腐病菌菌株對多菌靈的b值在11種殺菌劑中均為最大。由此表明,甘蔗赤腐病菌對多菌靈的劑量反應變化比其它幾種殺菌劑均要敏感,多菌靈可以作為該病害防治藥劑。

3 存在問題及發展建議

3.1 存在問題

總體來看,我國甘蔗用殺菌劑在登記、使用及最大殘留限量標準制定中主要存在 3個方面的問題。

3.1.1 登記產品太少,防治對象單一

農藥企業特別是國內農藥企業在甘蔗用農藥登記方面的積極性不高,登記產品數量太少,防治對象單一,導致絕大多數甘蔗病害沒有相對應的殺菌劑產品可選可用。這與我國長期以來對甘蔗病害防治用藥的實際需求極不適應,也說明很多情況下蔗農是在使用未經批準登記的殺菌劑,“違規用藥”行為比較普遍。

3.1.2 尚未開展病害抗藥性監測

經檢索,截至目前,國內鮮有機構開展甘蔗病害(病原菌)抗藥性監測的報道,甘蔗病害抗性發展情況不明,不利于殺菌劑的科學使用和防治效果的保障。

3.1.3 最大殘留限量標準制定工作嚴重滯后

目前甘蔗生產中實際使用的絕大多數殺菌劑品種包括已經正式批準在甘蔗上登記使用的苯醚甲環唑和嘧菌酯,均還沒有制定最大殘留限量標準,各級監管部門無法判定甘蔗樣品中的殺菌劑殘留量是否合格,由此對消費者健康安全構成威脅。

3.2 發展建議

為解決以上問題和不足,保障甘蔗病害防治工作實現綠色可持續開展,進一步提高我國甘蔗總體產量和品質,現提出以下3點發展建議。

3.2.1 加快新型高效化學殺菌劑品種和生物農藥登記

建議有關農藥企業加快前文中已經驗證適用于甘蔗病害防治的四霉素、中生菌素等新型生物農藥,咯菌腈、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、氰烯菌酯、咪鮮胺等新型高效低毒化學農藥,以及各地研究探索出的其他適用農藥的登記速度,盡快打破目前甘蔗病害防治幾乎“無藥可用”、盲目使用的尷尬局面,盡最大可能方便廣大蔗農購買使用,降低用藥成本。同時,鑒于部分助劑對部分農藥品種防治甘蔗病害具有增效作用,建議有關生產企業在產品標簽中予以標注。

3.2.2 加強抗性風險監測和應用指導

要組織有關科研機構、生產企業及農技推廣部門,未雨綢繆,持續做好甘蔗病害對殺菌劑的抗性監測工作,合理開發復配品種,制定輪換使用計劃,延緩病原菌抗性增長速度,提高防治效果,減少藥劑用量,最大限度減輕藥害隱患。

3.2.3 制定更多殺菌劑品種在甘蔗中的最大殘留限量標準

建議有關部門借鑒國外先進經驗做法,堅持“既要嚴字當頭,又要符合國情”的原則,盡快制定更多殺菌劑品種在我國甘蔗中的最大殘留限量標準,以利于甘蔗產品監管,更好地保障消費安全。