中國民間傳統學徒制研究

楊永兵 成英姿

摘要:在云南省大理州白族銀器鍛制技藝的傳統民間學徒制中,教育者是師傅,受教育者是學徒;師徒之間存在緊密的血緣和熟人關系;10~20歲是充當學徒的主要年齡段;成為學徒是本人意愿的選擇結果;學徒的文化程度為基礎教育中段;學習地點以藏區和云南為主;教育內容主要為銀器鍛制技藝的制作工藝;教育活動方式主要表現為真實銀器制作中的“做中學”。對中國民間傳統學徒制的研究可以豐富現代學徒制的理論研究,推動現代學徒制的改革與實踐,拓展我國邊疆民族地區的家庭教育、社會教育和職業教育,加快我國非物質文化遺產傳承人的培養。

關鍵詞:民間傳統學徒制;銀器鍛制技藝;學徒;教育過程;教學活動

現代學徒制是當前我國職業教育實踐中的熱點之一。當前,國內學者對現代學徒制的內涵認識不盡相同,但一般認同趙志群的界定:“所謂‘現代學徒制度是將傳統的學徒培訓方式與現代學校教育相結合的一種‘學校與企業合作式的職業教育制度,是對傳統學徒制的發展。[1]”可以看出,趙志群認為現代學徒制發展的前提是傳統學徒制,它的發展與傳統學徒制密不可分。據筆者觀察,長期以來限于一手材料的匱乏,現有的傳統學徒制研究中微觀的個案實證比較缺乏[2]。

云南省大理州鶴慶縣新華村一帶的白族銀器鍛制技藝于2014年被列入國家級非物質文化遺產目錄,其傳承人由國家級、省級、州級、縣級四級傳承人組成。與此同時,云南大理新華村的白族銀器鍛制技藝傳承自清末至今一直持續采用傳統民間學徒制,學徒人數初步估計至少上千人,是研究民間傳統學徒制非常好的樣本。筆者在2018、2019年春節期間,先后兩次通過民族學田野調查的方法,獲取了32份白族銀器鍛制技藝學徒的真實數據。調查樣本中,32人充當學徒的時間跨度為1969年至2012年,跨度43年,且目前都已出師,已經成為師傅級別的手工藝人。其中,在20世紀60年代的1人,在20世紀70年的1人,在20世紀80年代的5人,在20世紀90年代的11人,在本世紀的14人。我們試圖跨學科研究,嘗試從職業教育的視野解構云南大理新華村銀器鍛制技藝傳承中的教育過程、教育特點和價值,以期從微觀實證研究的層面推進傳統學徒制的研究。

一、云南省白族銀器鍛制技藝中的學徒

根據筆者的調查,云南省大理州鶴慶縣草海鎮新華村一帶的銀器鍛制技藝經過了世代傳承和長期的民族融合。改革開放后,尤其是近20年來,隨著我國經濟的發展、云南旅游業的勃興、貴金屬交易的寬松,鶴慶縣新華村一帶的白族銀器鍛制技藝取得了巨大的發展。當前,當地已經形成以新華村為核心的鶴慶縣白族銀器手工業生態鏈,是當地最重要的民族手工業,其產品遠銷藏區各地和云南、四川、北京、上海、廣州等地。新華村是一個典型的白族聚居村,全村400多戶中占80% 以上的家庭從事與銀飾鍛制技藝相關的產品制作。新華村白族銀器鍛制技藝傳承中長期存在著數量眾多的民間學徒,其基本情況如下。

(一)師徒關系具有封閉性,兩者之間主要為血緣或熟人關系

學徒在學習銀器鍛制技藝前師徒之間已經存在著非常密切的社會關系,且主要以血緣關系為主。在調查的32份樣本中,直系親屬關系9人,旁系親屬關系16人,共占總數的78.1%。其他的熟人關系主要是銀器產業中具有長期穩定的商業或手工業合作伙伴推薦而來。如果沒有這兩種關系,其他群體根本就不可能從事帶有封閉性的銀器鍛制技藝的學習。

(二)10~20歲是充當學徒的主要年齡段

白族的銀器鍛制技藝既是一種技術活,也是一種體力活。成為學徒時如果年齡太小,由于心智成熟度低,有的時候(20世紀70、80、90年代比較典型)師徒需要外出翻山越嶺進行生產和售賣的實踐活動,根本就難以勝任學徒制的學習和生活要求,因此,10歲以下就充當學徒的并未出現。按照當地白族男孩的教育慣例,要么順利經歷基礎教育、普通教育過程升學,要么在基礎教育的后半段(小學4年級至初中)輟學轉而學習某種生存技能。因此,10~20歲之間是成為學徒的黃金時間。但超過20歲后因為婚姻和生活經歷的制約,從事學徒的可能性也大大降低了。因此,當地當學徒的主要以未成年人為主。(見表1)

(三)成為學徒是本人意愿的選擇結果

白族銀器鍛制技藝中的學徒學藝時主要為未成年人,按照慣例,一般認為是父母決定子女的選擇意愿,而實際調查結果并不支持這種說法。可以看出,除了無法正常升學以外,學徒自身選擇的主要原因是自己喜歡和師傅的榜樣作用,其比率高達67.5%,而父母長輩要求只占12.5%。這說明當地白族男孩選擇當學徒是自己的生活經驗和認知的內在要求,也說明白族家庭關系中長輩對晚輩人生走向和職業選擇的民主意識。(見表2)

(四)學徒的文化程度為基礎教育中段

金屬手工業技藝的掌握對知識文化程度的要求比傳統的農牧業要高得多,因此,在白族學徒中沒有文盲,即使是在上世紀60、70年代就充當學徒的5人也能識字,小學低年級的很少,高中水平也很少見,主體集中在小學高年級和初中,兩者占據絕對優勢,共計超過總數的90%,見表3。這說明從事銀器鍛制技藝的學習一方面需要基本的文化水平,但高中畢業者因為有更多的職業選擇,一般也較少充當學徒。

(五)學徒的學習地點以藏區和云南為主

白族學徒的學習地點是由師傅授藝的地點決定的,而師傅授藝地點的選擇則決定于自己制作銀器售賣的地域范圍。學徒的學習地點主要為藏區和云南。白族銀器鍛制技藝主要淵源為代表著國內工藝水平最高的藏式銀器技藝,學徒掌握其高水平技藝的優先選擇是中國西部的藏區(以青海、四川、甘肅、西藏)為主,占據總數的46.5%。但云南畢竟是白族銀器鍛制藝的起源地和學徒聚集地。21世紀以來,新華民族旅游村的發展導致其銀器消費市場的擴大,因此也有大量的學徒是在新華村一帶完成技藝掌握的,其學徒比率為44.2%。其他地方主要為貴州和廣西兩省,是上世紀80年代前學徒的學習地域。可以看出,白族銀器鍛制中的學徒地點主要取決于銀器工藝品的售賣地域范圍,進而形成學徒跟著師傅走,師傅跟著市場需求走的地域格局。

二、云南省白族銀器鍛制技藝中學徒培養的教育過程

當地的學徒拜師后言行舉止完全按照師傅的安排。師傅一般先讓學徒干一段時期的雜活考驗其心性,然后再經歷一段時間觀察師傅制作銀器的流程后,讓其學習由簡單到復雜的銀器制作多道工藝。

(一)學徒期間所干的雜活

充當學徒必須與師傅共同生活,作息時間與師傅同步,因此學徒在某種程度上成為師傅的家人,其角色既是徒弟也是晚輩,因此還要協助完成銀器鍛制技藝之外的師傅家庭生活瑣事。這種瑣事主要分為三類:一是普通生活瑣事,諸如照顧兒童、師傅的日常起居、挑水、生火、洗衣服、喂豬等,如果外出還要負責挑行李、炊具、食物和工具等;二是售賣銀器成品,具體包括向顧客介紹、推銷師傅制作完畢的銀手鐲、銀吊墜、銀碗、銀勺、銀筷子等;三是銀器鍛制技藝中的輔助性技能,諸如上焊藥、栓鐵絲、倒鉛、剪扣子、拉銅絲、清洗半成品等,這類瑣事帶有技能性質,屬于學藝前的熟悉、觀察階段。

(二)學徒期間學習的主要工藝

五十多年來,白族銀器鍛制技藝隨著社會經濟的發展發生了巨大的變化。由表4來看,下料是銀器制作的第一道工序和技能,酸水浸泡清洗和清水清洗是銀器制作的最后一道工序技能,因此所占學習比率都很高,分別達到22.1%和30.9%。捶打、雕花、焊接是銀器制作的核心技能,直接決定著成品的工藝水平,所占比率之和也超過35.6%。拋光雖是銀器制作的必備工藝,但目前銀器工具水平提升很快,已經不需要精心學習;退鉛工藝是20世紀90年代前銀器工具水平低下所需完成的銀器鍛制的準備工藝,盡管比較復雜,但后來都不再需要掌握。因此,拋光和退鉛兩種工藝在學徒學習銀器制作技能的比率中占比都較小,兩者合計才達到11.8%。

(三)云南省白族銀器鍛制技藝中學徒學習的效果

學徒的學習效果主要表現在完全掌握銀器工藝的時間長短和最終能否出師成為銀器鍛制技藝的獨立經濟個體上。

1.掌握簡單工藝的學習時長一般為3個月

學徒對簡單工藝(包括下料、拋光、酸水清洗、清水清洗等)的學習時長因學徒的天然稟賦差異巨大,在32份樣本中,有接近10%的聰明學徒僅需師傅演示一遍就能瞬時掌握,同時也有相同比率比較愚鈍的學徒需要兩年的時間才能掌握。相應的,有超過80%的學徒能夠在三個月內完全掌握銀器制作中的簡單工藝。

2.掌握復雜工藝的時間一般在3~4年

白族銀器手工藝中的復雜工藝在20世紀90年代前包括制造模具、灌鉛、退鉛、拋光。隨著工具和工藝的改進,之后主要包括捶打、焊接和雕花三種工藝。與掌握簡單工藝相類似,學習復雜工藝還是與天然稟賦密切相關,半年內能熟練掌握的極為罕見。由表5可以看出,只有1人半年內掌握,一般需3~4年,占比為40.6%,最長的需五年才能夠掌握。如果五年仍然掌握不了,那就無法出師變成師傅了,最后要么變成師傅的工人,要么自謀出路轉向其他行業。

3.學徒生涯的時長

學徒能否順利出師,主要取決于掌握銀器制作中簡單工藝和復雜工藝的時間長短。學徒學藝的時間因天然稟賦差異巨大。當然了,即使是掌握了銀器制作的技藝,其商業技能仍然需要摸索和師傅指導,因此,學徒生涯的時長一般都較長。由表6可以看出,出師的最快時間為一年,占總數的15.6%,而三到五年的占主體,占總數的68.8%

4.學徒期間的待遇

這包括年純收入、假期情況等。需要注意的是學徒投奔到師傅家后,師傅負責學徒的全部日常所需。此次調查的新華村白族銀器鍛制技藝中的學徒就學跨度43年,獲取有效的樣本數為26人,學徒的待遇和我國的社會變遷相一致。20世紀90年代前的學徒因為外出工作的選擇不多,同時銀器技藝品的市場銷路也不是特別廣,因此這一時期的學徒年收入水平都比較低;20世紀60、70年代根本就沒有年收入的說法;至20世紀80、90年代,師傅一般在年底的時候給學徒點壓歲錢,大部分年收入轉交給學徒的父母。當學徒技藝掌握到一定程度后,師徒之間以合伙經營的方式分割售賣銀器的利潤,一般學徒能得到總利潤的20%~30%。至21世紀后,隨著我國經濟的發展和銀器工藝品銷路的拓展,學徒的年收入也逐漸提升,最高達到2萬元。

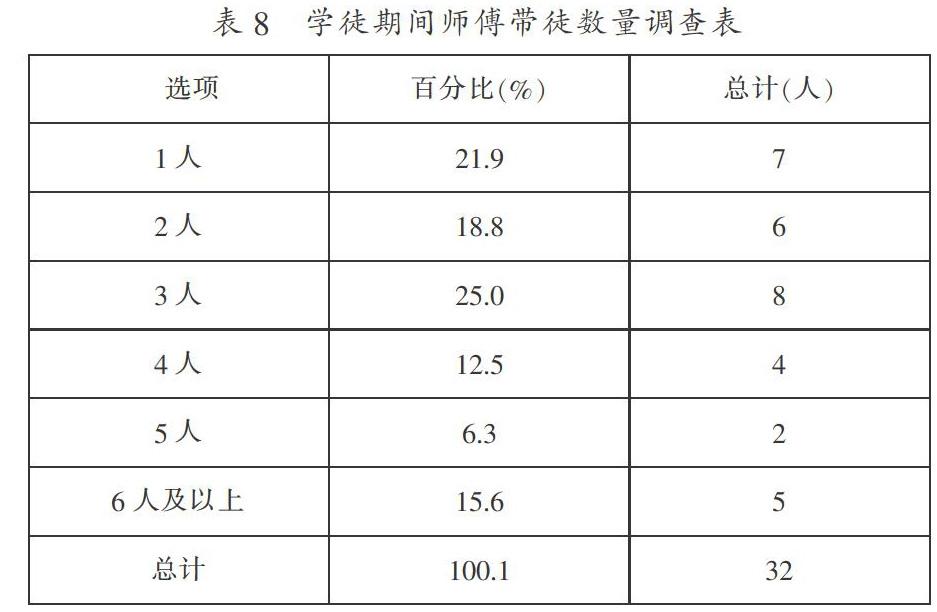

由前面的調查中可以看出,學徒學習期間處于青少年時期,盡管處于精力旺盛的黃金時期,但休息與娛樂也是人之所需。但學徒拜師后與師傅一起共同生活,師傅制作銀器時得在一旁觀察、學習,而當師傅休息的時候還得照顧師傅家庭成員的日常生活,充當著晚輩、學徒、傭人、工人等多種角色。總體而言,學徒的假期情況是分階段的。在20世紀60、70年代學徒根本就沒有假期,因為都是長期隨師傅外出學藝,師傅沒回家自然也無法回家放假。20世紀80、90年代后,隨著社會的變化學徒開始有長短不一的假期,其中最長的為正常節假日休息,這是在云南新華村學藝的學徒才能享受的待遇,其他到藏區學藝的學徒一般在出師前都不能回家。(見表7)

三、云南省白族銀器鍛制技藝中民間傳統學徒制的教學活動分析

顧明遠先生在《教育大辭典》中,則把學徒制定義為“一種從古代延續至今的職業訓練制度……在規定期限內,雇主以師傅身份向學徒傳授技藝,學徒整天為雇主勞動服務,一般報酬很少或只給生活費用。[3]”他們所說的學徒制其實就是傳統學徒制。云南省大理州鶴慶縣新華村一帶的學徒制一直未與當前的學校職業教育相聯系,因此是現代社會中的民間傳統學徒制教育形式。任何教育活動的核心在于育人,而“凡是教育活動都具有教育者、受教育者、教育內容和教育活動方式等基本要素”[4]。在白族銀器鍛制技藝中的民間傳統學徒制中,教育者是師傅,受教育者是學徒,教育內容主要為銀器鍛制技藝,教育活動方式主要表現為師傅授藝的方法。

(一)師傅

白族銀器鍛制中的師傅主要取決于他所制作的銀器工藝品是否被市場所接受,其他次要因素還要看是否有穩定的銀錠來源、從事生產的固定場所和穩定銷售的渠道等,其實也可以說是否融入到白族銀器鍛制技藝產業鏈中,能否獨立地完成從銀錠購買、制作成品、成品銷售的銀器產業的關鍵性環節。如果銀器工藝品銷路廣泛,供不應求,在遇到熟人或親戚推薦青少年拜師學藝情形之下,因為雙方已經建立穩定的社會關系以及自己人手緊缺,一般都會收徒。因為對師傅來說,他其實就是在一定期限內以比較小的成本雇傭了一個順從的技藝幫手,可以擴大自己的銀器工藝品的生產量,進而增加自己的經濟收入;不利的是可能培養了一個產業競爭對手。但就當前來看,國內白族銀器手工藝品的市場需求量是巨大的,遠未到飽和的程度。所以,有責任心、熱愛銀器產業、希望白族銀器手工藝長期傳承的師傅大都選擇收徒,并且數量一般都沒有限制。

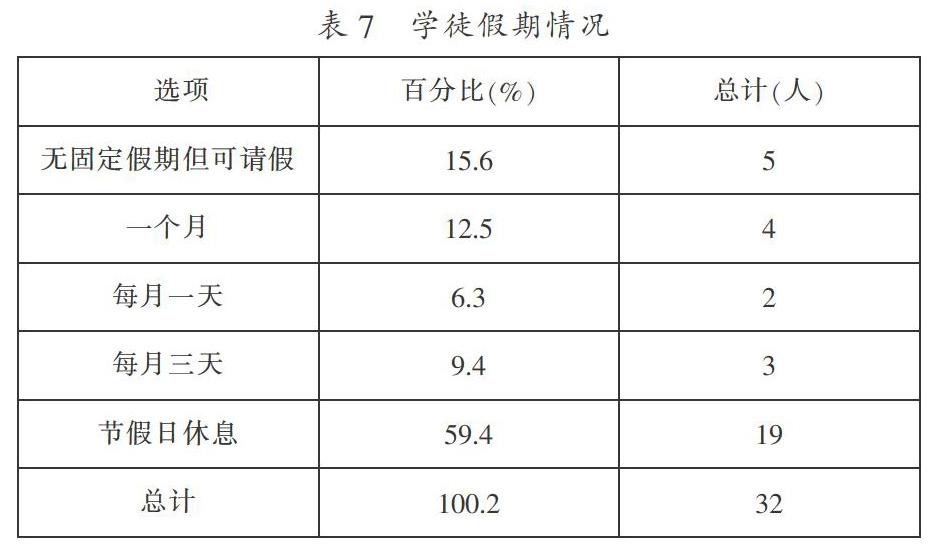

由表8可以看出,每個師傅在同一時段內所帶學徒的數量沒有規律,有21.9%的師傅只帶一個學徒,同時也有15.6%的師傅所帶學徒超過6人,這可能與師傅的人際關系網和自己的銀器工藝品市場需求量密切相關。

由表9可以看出,即使是已經具備師傅條件的手工藝人,有高達37.5%的人從未收過學徒,這可能是自身人際關系、處事態度和產品銷路較窄所導致的。另外,從調查結果來看,將白銀銀器工藝品能夠做得比較精致,甚至體現出自己的工藝、設計特色的銀器工藝品需要較長時間的從業經驗積淀,因此,年長的師傅收徒數量較多,其中收徒數量達到40個以上的師傅現在已經超過65歲,并且是從少年時期一直就從事銀器工藝品的制作,所帶學徒中甚至有韓國、日本等國外的學徒。

(二)學徒

學徒是白族銀器鍛制技藝學徒制教育中的受教育者,主要是處于基礎教育中段文化程度的當地白族青少年,心智還不成熟,正處于學習職業技能的關鍵時期,在父母、親友的推薦下自愿跟隨技藝精湛的師傅學藝。他們有自己的需要、習性、興趣、情感與訴求,但為掌握日后的生存技能,只好完全聽從師傅的示范、引導、促進、要求,積極發揮自己的主觀能動性,自覺和自律地掌握白族銀器產業的各項技能。一般經歷3~4年的學徒生涯順利出師,能夠獨立完成銀器工藝品的制作和銷售。

學徒認為自己當學徒期間最大的收獲就是掌握了技能和謀生能力,兩者共計達到總數的81.3%,這也是白族傳統學徒制存在的主要價值。當然,對到藏區遠離家人的青少年學徒來說,長期與藏族人民相處,掌握了藏語和獨立生活能力提高是其學藝過程的附帶產品,而審美觀念、判斷力則是與師傅生活與學藝過程中長期的耳濡目染訓練出來的。

當曾經的青澀少年變成技藝熟練的師傅,回顧自己的學徒經歷時,有37.5%的學徒對學徒制給自己帶來的影響都有非常正面的評價,認為學徒期間的付出是值得的,沒有任何遺憾。與此同時,有46.9%的學徒認為學徒太辛苦。這部分學徒分為兩種情況:一種是20世紀90年代前的學徒,限于白族銀器手工業的不發達和難以購買銀子,只能外出翻山越嶺、走村串寨般尋找原料,并協助師傅加工進行學藝,再加之交通條件的限制,其中的辛苦是顯而易見的。另一種是到藏區學藝的學徒,長期離開故土到人煙稀少高海拔的藏區生活,條件惡劣,特別是冬季冰天雪地、天寒地凍,每天師徒工作時間14~15小時是常態。若是遇到訂單旺季時,往往師徒通宵趕工。即使是21世紀在云南新華村一帶未離家的學徒,其學藝條件比較好,但他們的工作時間一般為12小時左右。因此,學徒期間的生活無疑是充實的,但也是忙碌辛苦的。

(三)教育內容

教育內容是白族銀器手工藝學徒制教育中的又一基本要素,是白族銀器手工業中所需的各項知識和技能,具體包括銀器手工藝技能、購買銀錠和售賣銀器品的商業技能以及日常生活經驗和個人品行修養等。核心是銀器手工藝技能的掌握,它屬于經驗知識的范疇。根據調查,大理州鶴慶縣的白族銀器手工藝產品主要包括裝飾類的手鐲、戒指、吊墜、耳環、藏式腰帶、藏式刀殼,生活類的碗、筷、勺、酒壺、水杯,宗教器物類的藏式轉經筒、藏式酥油燈等。因為接受調查的學徒學藝期間跨度達43年,白族銀器鍛制技藝隨時代的發展也出現明顯的變化,其工藝順次大致如下:火攻與熔銀、開片與下料、制作模具與壓模、灌鉛與退鉛、雕花、安裝組合與焊接、拋光與打磨、酸水浸泡清洗與清水清洗。

(四)教育活動特點

教育活動方式是指“教育者引導受教育者學習教育內容所選用的交互活動方式”[5]。因此,大理白族銀器鍛制技藝中學徒制的教育活動方式就是由師傅引導學徒學習制作銀器品時所選用的教育方法和手段。而在學徒對師傅言聽計從的學徒制學習過程中,師傅起著決定性的作用。從白族銀器鍛制技藝的長期傳承來看,師傅接受親戚或熟人推薦收徒弟以后,徒弟進入師傅家門,就正式建立師徒關系,一般沒有簽訂契約的現象。師傅收徒后主要采取身體力行的方法,把白族銀器鍛制技藝產業鏈(原料購買、產品制作、商品銷售)中的所有環節都通過帶領徒弟共同完成的方式進行以制作為中心的實踐性學習,師傅基本上不講解原理和理論,學徒長期與師傅一起生活,通過觀察、模仿,在邊做、邊干、邊學的自我反思中學習銀器產業相關技能,核心是銀器鍛制技藝流程,出師時的目標同時也是學習的最終目標,就是像師傅一樣成為白族銀器產業鏈中一個獨立的經濟個體。而在銀器鍛制技藝學習中,遵循著由易到難、由簡單到復雜的銀器工藝制作過程,如果能夠熟練掌握最難的雕花工藝,基本上就可以出師了。因此,白族銀器鍛制學徒的技能學習與工作體系為特征的職業教育相一致,主要采取“做中學”的方式,銀器產品的制作是基本載體和教育效果的終極檢驗標準。對此,近年來已有學者從職業教育課程論的視角對傳統學徒制的教育活動特點進行研究,并且把它歸納為教育過程有職業生涯發展目標明確、教育過程與工作過程統一、所學內容非常實用和按照任務的復雜程度展開教學等四個特點[6]。應該說,該結論是能夠成立的。

四、云南省白族銀器鍛制技藝中民間學徒制的價值

經歷百年的風雨,自發的民間傳統學徒制為云南省大理州鶴慶縣的白族銀器鍛制技藝培養了大批的工匠,有效地促進了新華村一帶的銀器手工業的發展,充當學徒已經成為當地白族青年的一條主要致富之路,同時也使白族銀器鍛制技藝這項國家級非物質文化遺產存留下來,成為當地白族民族文化的重要組成部分,推動了我國人民的文化自信。對它的研究和關注至少有下列三方面的價值。

(一)豐富現代學徒制理論研究,推動現代學徒制的改革與實踐

當前,現代學徒制是我國職業教育發展的重要方向,已經在全國開展廣泛的試點。理論來源于實踐,同時又推動著實踐。然而,當前現代學徒制的理論探討似乎已經進入瓶頸期,有學者指出最近國內的現代學徒制理論研究數量急劇下降[7]。在積極吸收傳統學徒制優勢推進現代學徒制的發展已經成為業內共識的情形下,我們認為有必要回到現代學徒制研究的歷史起點——傳統學徒制上,加強對其研究不失為推進現代學徒制研究的一種思路。如前所述,在云南白族銀器鍛制技藝中的民間學徒制中,嚴密的師徒關系,學習載體主要為銀器,學習內容主要是實踐性為特征的銀器鍛制技藝,學習的過程同時也是真實的生產過程,學習效果的終極考核是學徒制作的銀器能夠為市場所接受。對此,已經有學者指出傳統學徒制中穩固的師徒關系是現代學徒制的根本要素[8]。因此,在當前現代學徒制下培養小批量的高精尖人才、傳統技藝人才、企業內學徒,必須充分吸收民間傳統學徒制的營養。

(二)拓展我國邊疆民族地區的家庭教育、社會教育和職業教育

近現代以來,學校教育逐漸成為中國教育的主流。邊疆民族地區學校教育之外的家庭教育、社會教育和職業教育的理論研究一直非常匱乏。2019年2月,黨中央和國務院聯合下發的《中國教育現代化2035》中明確做出 “重視家庭教育和社會教育、提升民族教育發展水平”等論斷和要求。云南省大理州鶴慶縣新華村一帶的白族銀器鍛制技藝中的民間傳統學徒制,其地域空間主要集中于藏區和大理地區鄉村的師傅家中或是銀器鍛制企業的作坊中,游離于學校教育之外,師傅和學徒之間大多是存在密切血緣或親緣關系的白族居民,培養急需的白族銀器鍛制技藝技能型工匠,它是邊疆民族地區家庭教育和社會教育的結合體,同時又屬于職業教育,因此,繼續推進它在白族地區的進一步發展是有國家政策依據的。

(三)加快我國非物質文化遺產傳承人的培養

自2003年我國正式開展非遺的保護和傳承以來,社會各界做出種種努力,并取得了巨大的成就。但最近十多年來,還是不斷傳來我國某些種類的非遺保護面臨的種種困境,甚至是國家級非遺消失的令人心痛的信息。其實,非遺保護的核心在于非遺的活態留存,即非遺傳承人的培養,這從本質上來說屬于教育問題,尤其是職業教育的人才培養問題。因為非遺的特性,非遺傳承人只能采用民間傳統學徒制來培養,現實中存在著非遺傳承人培養緩慢與困難的情況。社會需求無疑呼喚民間傳統學徒制理論研究成果對此做出回應。筆者曾提出在少數民族技藝類非遺保護的傳統民間學徒制研究中,可以開發技藝類非遺中的工作訣竅知識作為教育內容,這一方面可以為非遺傳承人的培養提供知識來源和文本依據,加快其成才效率,推進非遺保護工作;另一方面,可以為職業教育課程與教學論的研究提供現實個案[9]。

注釋:

①文中圖表所有百分率的數據精確到小數點后一位,采取常用的四舍五入法,所以百分率數據總和可能會出現大于或小于100%情況,這是由計算方式所導致,總體而言不影響數據結論的科學性。

參考文獻:

[1]趙志群.職業教育的工學結合與現代學徒制[J].職教論壇,2009(12):1.

[2]楊永兵,王雨馨,楊勇.近30年來我國傳統學徒制研究綜述[J].當代職業教育,2019(3):60-65.

[3]顧明遠.教育大辭典[M].上海:上海教育出版社,1986.

[4-5]王道俊,郭文安.教育學[M].北京:人民教育出版社,2016:16-17.

[6]徐國慶.職業教育課程論(第二版)[M].上海:華東師范大學出版社,2015:24.

[7]吳晶.我國現代學徒制研究綜述[J].中國職業技術教育,2016(31):20-24.

[8]徐國慶.我國職業教育現代學徒制構建中的關鍵問題[J].華東師范大學學報(教育科學版),2017(1):30-38.

[9]楊永兵,龔自力.工作訣竅知識在我國少數民族技藝類非物質文化遺產保護和傳承中的價值[J].中國職業技術教育,2019(33):63-69.

(責任編輯:楊在良)