新時代城鄉融合發展下的廣東省鄉村地區空間管治探索

龔蔚霞 周劍云

摘要:黨的十九大報告提出實施鄉村振興戰略,并要求建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,這不僅為鄉村地區的復興和城鄉關系的重構帶來新的發展機遇,也提出了新要求。我國長期以來“重城輕鄉”的發展導向造成了城鄉二元的發展格局,空間資源及其管治過于集聚在城鎮空間,鄉村地區發展滯后,即使經濟發達的廣東省,其城鄉差距也仍然明顯。文章立足城鄉融合發展視角,提出新時代以鄉村地區功能多元化發展、與城市形成互補優勢為基本思路劃分鄉村空間,并通過在廣東探索強化空間規劃引領、優化鄉村三生空間、構建城鄉空間網絡等具體措施,以期建立城鄉新型關系并實現城鄉要素合理配置。

關鍵詞:鄉村振興;城鄉融合;空間管治;鄉村地區;廣東省

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.02.011 中圖分類號:TU982.29

文章編號:1009-1483(2020)02-0069-09 文獻標識碼:A

Exploring Spatial Governance of Rural Areas in Guangdong Province Based on the UrbanRural Integration Development in the New Era

GONG Weixia, ZHOU Jianyun

[Abstract] The report of the 19th CPC National Congress proposed the strategy of rural revitalization, and demanded the establishment and improvement of systems, mechanisms, and policies for promoting integrated urbanrural development, which not only brings new opportunities for the vitalization of rural areas and the reconstruction of urban-rural relations, but also puts forward new requirements. For a long time, the development orientation of"attaching importance to urban areas and neglecting rural areas" has led to a dual development pattern between urban and rural areas. Spatial resources and spatial governance are too concentrated in urban space, that lead to the lag in the development of rural areas. Even in the developed areas such as Guangdong Province, the urban-rural gap is still obvious. Based on the perspective of urban-rural integration development, this paper proposes the basic thinking of diversified function development and complementary advantages with cities in rural areas in the new era to divide rural space. Then it explores concrete measures in Guangdong Province such as strengthening the leading role of spatial planning, optimizing the ecological-production-living spaces of rural areas, as well as constructing network of urban and rural space, in order to realize the new relationship between urban and rural areas, and rational allocation of urban and rural elements.

[Keywords] rural revitalization; urban-rural integration; spatial governance; rural area; Guangdong Province

1 新時代城鄉融合

城市和鄉村是空間鑲嵌、結構互補、功能耦合、相互作用的復雜地域系統[1]。對于城市—鄉村關系的理論思考可追溯到田園城市,埃比尼澤·霍華德(Ebenezer Howard)用三塊磁鐵對鄉村生活和城市生活的優點和缺點進行描述,并據此得出融合城市與鄉村優點的田園城市具有無可比擬的優勢的結論[2]。21世紀以來,城鄉關系研究更加關注探討城鄉間聯系的“網絡”和“流”,“區域網絡發展模型”的提出者道格拉斯認為,鄉村的結構變化和發展通過人、生產、商品、資金和信息等一系列“流”與城市的功能和作用相聯系[3]。

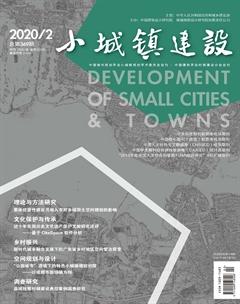

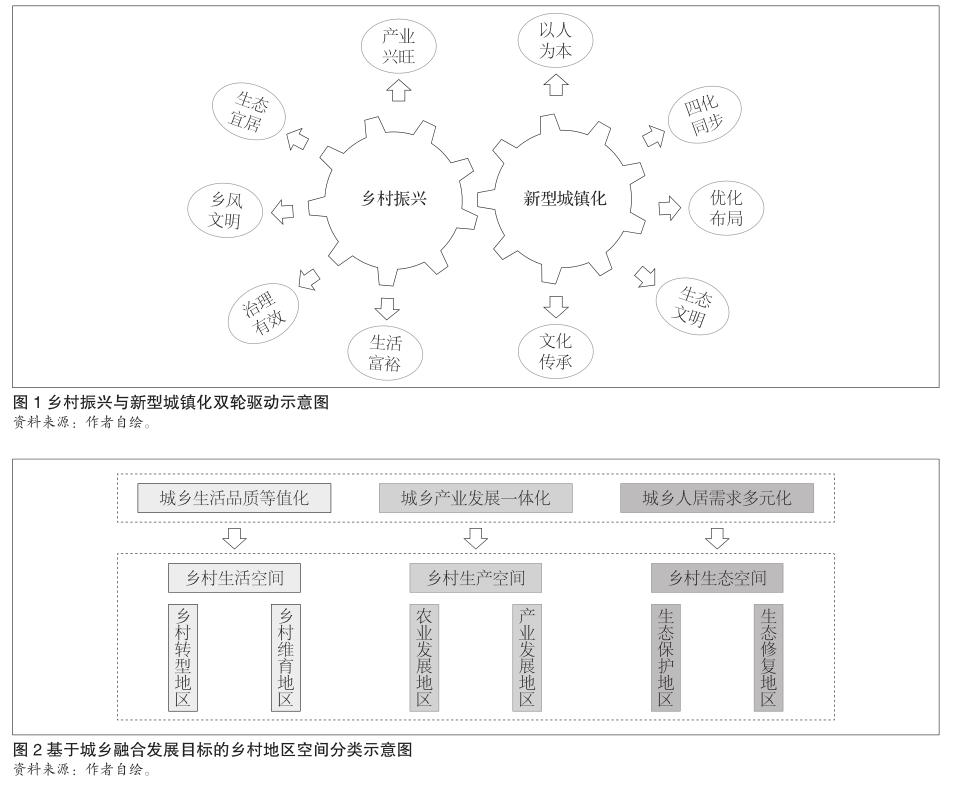

我國自黨的十六大以來,對構建城鄉關系的發展思路經歷了“統籌城鄉發展①”“統籌城鄉發展、城鄉發展一體化”“統籌城鄉發展、城鄉發展一體化、城鄉融合發展”的演變和完善,尤其是十九大報告首次提出“實施鄉村振興戰略”,要求“要堅持農業農村優先發展,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化”。隨著我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,鄉村發展不充分、城鄉差距明顯等主要問題亟待解決,在此背景下重塑新型城鄉關系、促進城鄉融合發展,成為鄉村振興戰略實施的基本邏輯和路徑[4]。新時代城鄉融合發展的要義在于將城市和鄉村視為城鄉命運共同體,堅持鄉村振興與新型城鎮化雙輪驅動,通過優化完善城鄉空間網絡結構,促進實現經濟、社會、環境全面融合發展[4-5](見圖1)。本研究基于城鄉融合發展視角探索新時期鄉村地區的空間管治策略、提出城鄉融合的發展路徑,以期構建鄉村與城市互聯互通、優勢互補的新型城鄉關系,并促進鄉村實現自身的振興發展。

2 城鄉融合發展下的鄉村地區空間分類

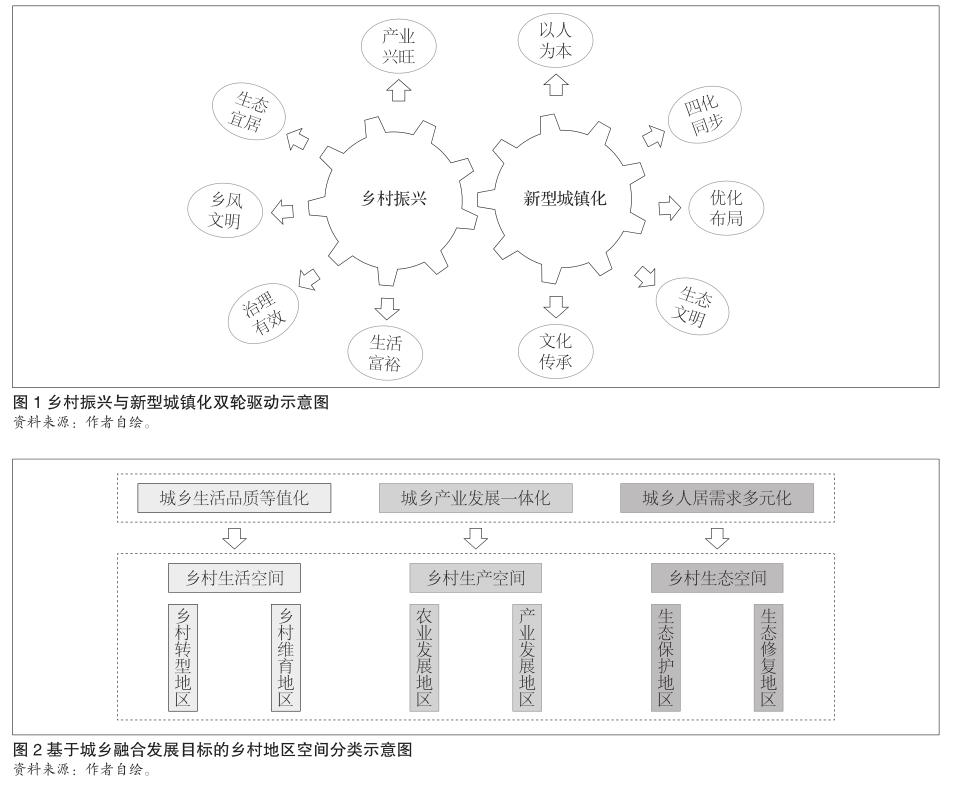

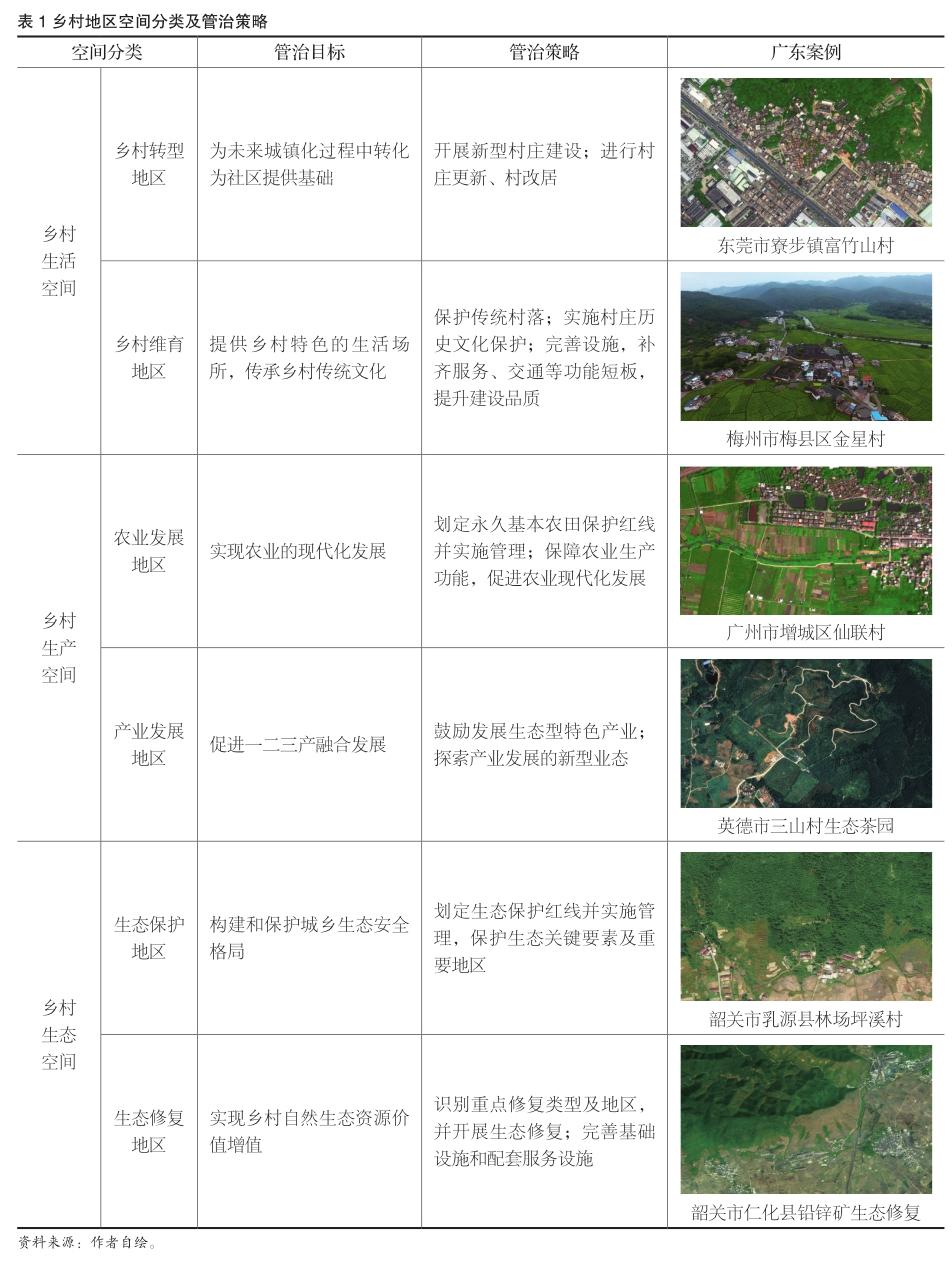

隨著經濟社會的發展,鄉村的地域功能日益呈現多樣化特征,成為生態保育、農業生產、工業發展及社會保障等多功能的重要空間載體[6]。城鎮與鄉村作為區域經濟系統的兩大組成部分,只有共同協調發展才能實現經濟最優化和社會福祉最大化。鄉村地區空間管治框架的構建應強化鄉村與城市的互動聯系,以生活上與城市品質等值、生產上與城市產業一體化發展、生態上提供與城市差異化的生態環境等城鄉融合發展目標為導向,充分發揮鄉村承載的生活、生產、生態等多功能效應(見圖2)。基于此,本研究將鄉村地區劃分鄉村生活、鄉村生產、鄉村生態三類空間,再結合各類空間承載的具體功能及差異化發展目標,進一步細分為鄉村轉型地區、鄉村維育地區、農業發展地區、產業發展地區、生態保護地區及生態修復地區等類型,提出分類管治要求,以實現鄉村地區的空間分類和功能整合,發揮與城市優勢互補的更大效益(見表1)。

2.1鄉村生活空間:實現城鄉生活品質等值化

德國巴伐利亞州二戰后通過制定《城鄉空間發展規劃》,將“城鄉等值化”明確為國土空間發展的戰略目標,即按照城鄉居民享有相同的公共服務、公用設施等條件的目標規范建設活動,并共同保護水、空氣、土地等自然資源[7]。鄉村生活空間主要為城鄉居民的人居環境、休閑旅游等需求提供特色的生活場所,將村莊建設與山水格局、自然環境融合協調,并傳承歷史文化和地域文化,塑造彰顯鄉村特色和文化魅力的空間形態。根據區位、發展基礎、資源稟賦等將鄉村生活空間細分為鄉村轉型地區和鄉村維育地區,其中鄉村轉型地區多數位于緊密的城市邊緣區,其交通設施、產業發展、資源分配和服務功能常常與城市地區和城市居民有關,是城鄉功能最為交錯互動的地區,對于發展條件好、具有一定規模和發展潛力的村莊,通過鼓勵并引導其他村莊遷入,促進人口和建設用地的集聚,為未來城鎮化過程中轉化為社區提供基礎;鄉村維育地區為遠離城市、自身發展條件較好但發展受限的村莊,現狀和未來都將作為鄉村,其重點是統籌和優化村莊建設用地與布局、提升鄉村生活品質,對歷史文化特色鮮明的傳統古村落,應以整體保護為主,延續并傳承鄉村傳統文化[8]。

2.2鄉村生產空間:促進城鄉產業發展一體化

通過農業剩余以支持城鎮化、工業化發展的比重也日益降低,新型農民工、鄉村土地整治與配置、鄉村融資等將成為促進城鄉協調發展的新動力[9]。這表明從城鄉整體空間謀劃產業布局,并推動城鄉生產要素雙向流動已成為發展趨勢,鄉村地區應打破僅僅從事農業生產、簡單加工的傳統思路,積極為區域內城鄉居民的就業創業、增效增收等需求提供高效、新型的生產空間。鄉村生產空間可劃分農業發展地區和其他產業發展地區,前者落足于促進現代化發展,提升農業機械化水平和農產品商品化率;后者立足鄉村自然環境、資源、人文特色等發展新業態,重點探索以田園綜合體、農村產業融合發展示范園、農業公園等新型空間載體促進農村一二三產業融合發展,并強調鄉村建設用地的復合利用,以提供更為充足的發展動力。

2.3鄉村生態空間:滿足城鄉人居需求多元化

自然環境保護是鄉村規劃的關鍵特征,也是提升鄉村地區價值的有效方式。鄉村生態空間為城鄉居民的生態安全保障、游憩休閑、健康養生、生態教育等多元化人居需求提供優質的載體,其劃定是實現國家推進生態保護和建設,提高土地節約集約利用的有效抓手。根據生態資源的價值和保護情況將鄉村生態空間細分為生態保護地區和生態修復地區。前者通過落實生態保護紅線的劃定與管理實施的剛性要求,構建和保護城鄉生態安全格局,保護水資源供給、水源涵養、生物棲息地、地質災害防治和水土保持等生態關鍵要素及地區;后者通過識別重點修復類型及地區,并開展相關生態修復,以及完善基礎設施和配套服務設施,增強鄉村綠色生態環境對城市居民的吸引力,進而促進鄉村地區、乃至整個城鄉區域的環境改善、經濟發展和農民增收,實現鄉村自然生態資源資本加快增值。

3 廣東促進城鄉融合發展的鄉村地區空間管治策略探索

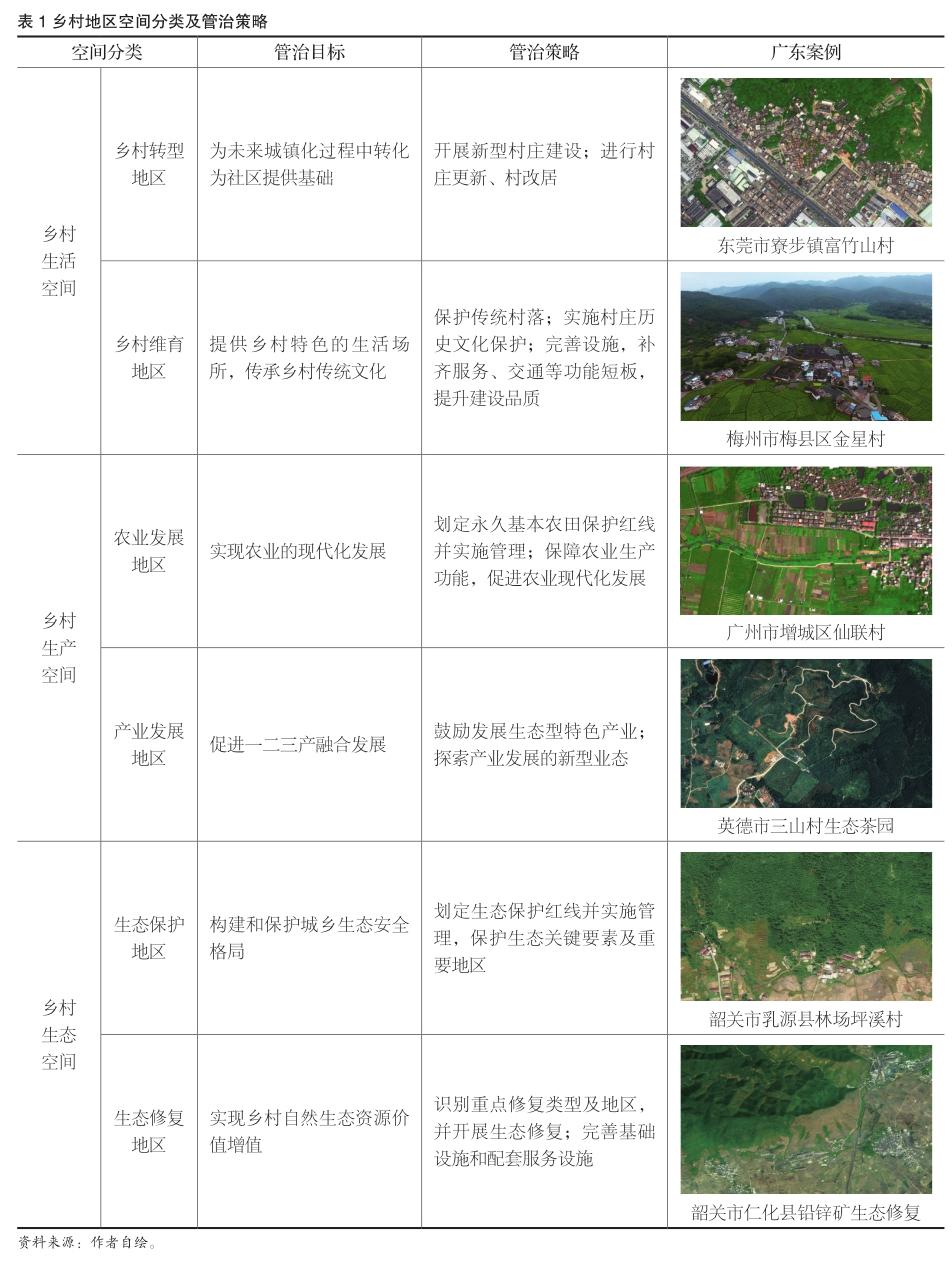

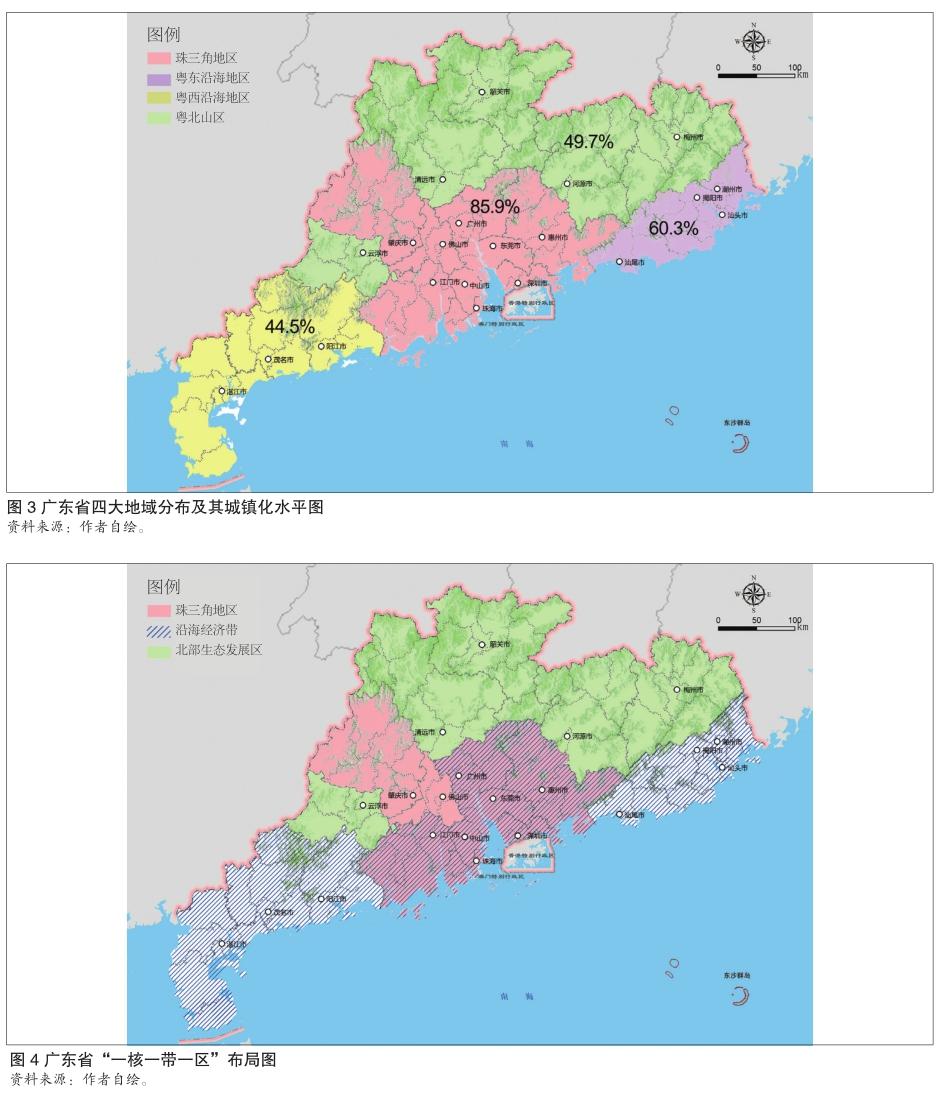

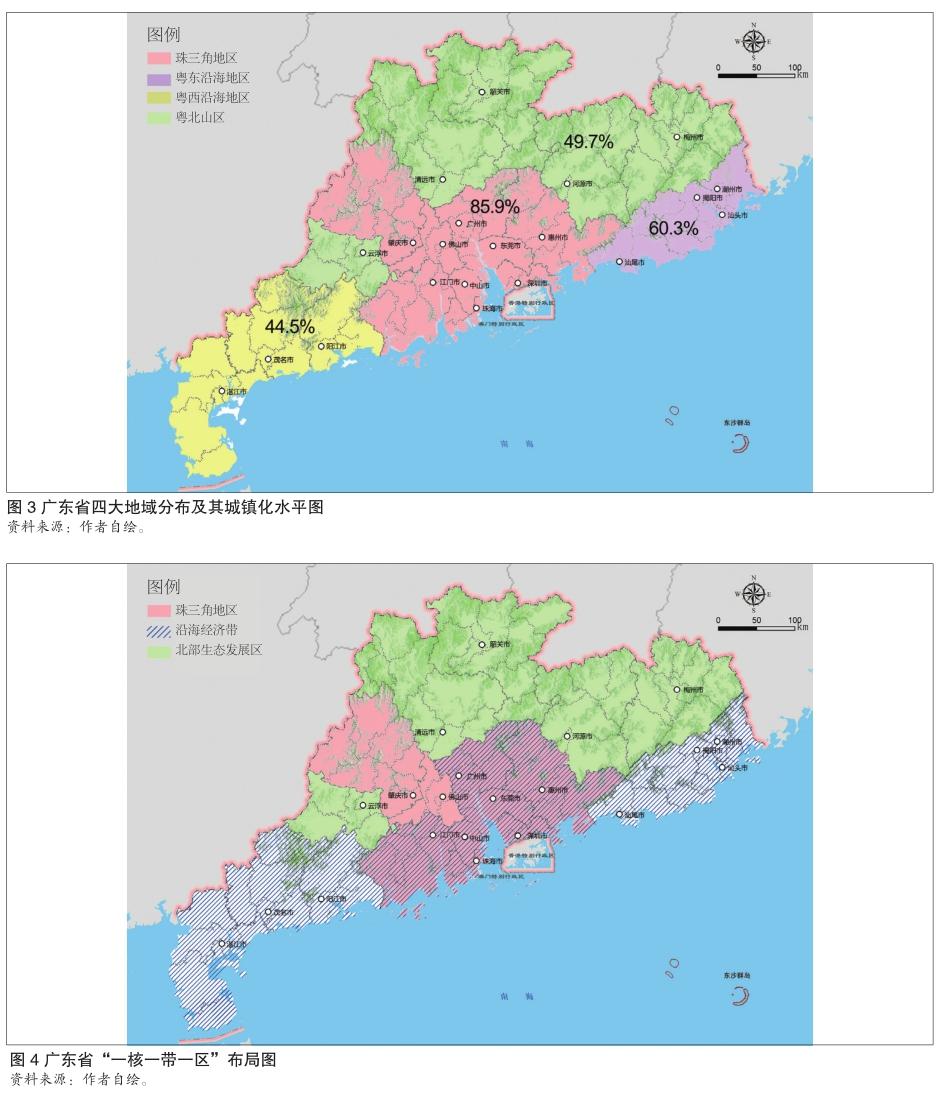

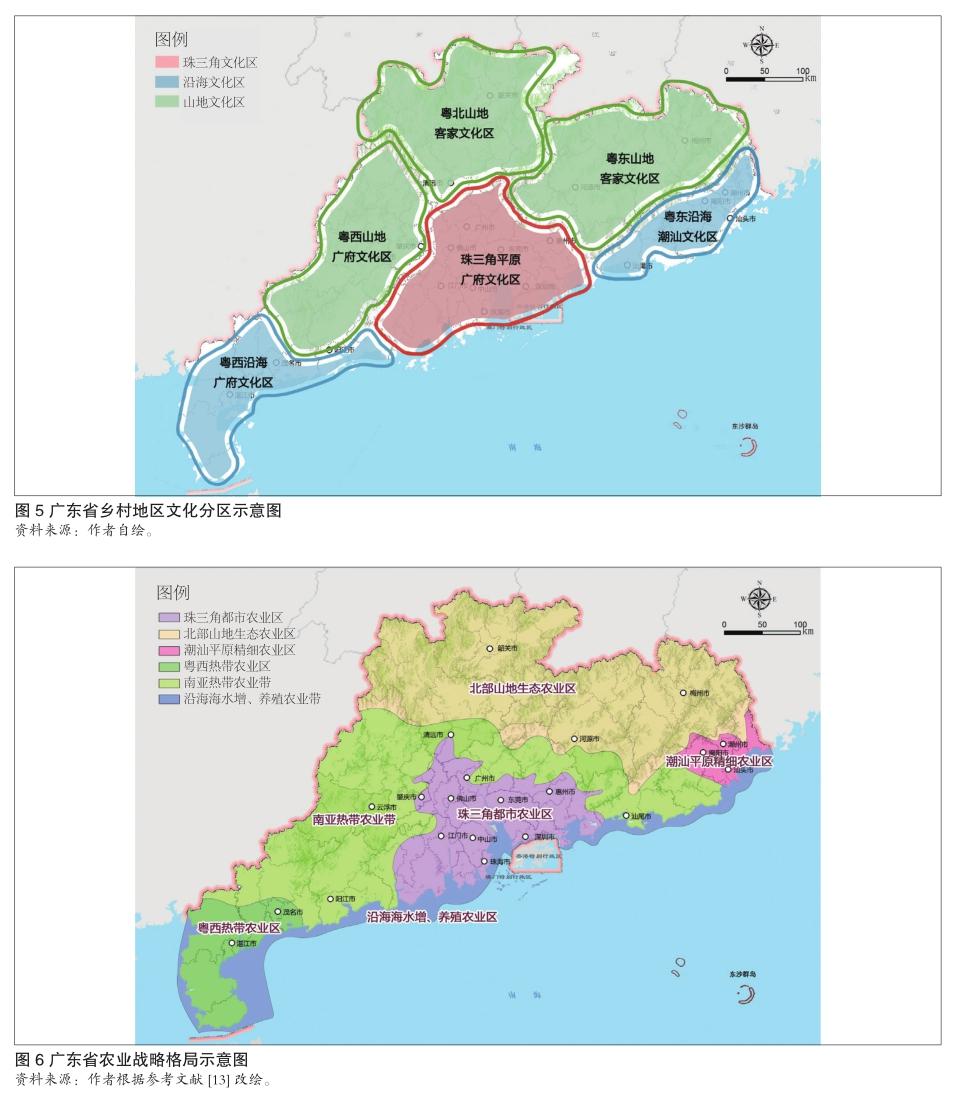

2018年,廣東省常住人口城鎮化率達到70.07%,比全國平均水平(59.58%)高 11.12 個百分點,是除上海、北京、天津三個直轄市外城鎮化水平最高的省份。從空間分布來看,珠三角核心區域的城鎮化水平較高,粵東、粵西、粵北的城鎮化水平滯后,城鎮化發展差異成為實施差異化鄉村空間管治策略的前提(見圖3)。與沿海地區其他發達省份相比,廣東省城鄉居民收入差距不僅遠大于浙江、江蘇,也大于山東和福建。實施鄉村振興戰略,加快縮小城鄉差距將是實現廣東省新一輪改革發展的重要基礎。從國內外空間管治的理論和實踐研究來看,空間管治被視為以空間資源分配為核心的一種管治[6],經歷了管治空間從聚焦于城鎮地區到延伸至鄉村地區的城鄉全域覆蓋,管治方式從行政手段到規劃、政策、市場、機制等各種正式或非正式力量的演變[10-11]。而我國現有以鄉村規劃為主體的大量規劃實踐及空間管治更多聚焦于鄉村建設空間這一局部范圍和村莊建設用地布局的微觀尺度上,相對忽視對鄉村地區整體層面和城鄉全域層面的研究和實踐探索[12],未來廣東鄉村地區空間管治要圍繞省委省政府提出的構建“一核一帶一區”區域發展新格局,強化管治空間的全域覆蓋和管治手段的綜合性、可操作性,探索實現鄉村振興發展的差別化、本土化管治策略及方式,推動實現廣東城鄉生態共享、經濟互動及生活融合發展(見圖4)。

3.1 強化空間規劃引領,構建特色化的鄉村振興格局

將國土空間規劃作為城鄉融合發展的空間引領性總體設計,在廣東省域規劃層面研究形成具有嶺南特色的廣府、客家、潮汕等文化特色,以及北部山地農業、潮汕平原精細農業、珠三角精細農業、粵西熱帶農業等現代農業差異化發展的鄉村振興格局(見圖5、圖6);在市縣域規劃層面強化城鄉融合理念,以城鄉全域空間進行總體空間格局的謀劃[11];在鎮村層面,積極探索新型的“多規合一”村莊規劃。近年來,廣東省開展了村莊環境整治規劃、省級新農村示范片規劃等新型鄉村規劃實踐,一定程度上適應了地方發展需求,但也存在著規劃內容重疊、深度不足、難以管理等問題。在空間規劃體系改革背景下,應推動村莊規劃由傳統的布局型向實施型規劃轉變,以人居環境整治(小流域水環境治理、垃圾處理)、公共服務設施完善(聚落鄰里中心、文化禮堂)、歷史文化遺產和鄉土特色保護、產業項目策劃及落地等為主要內容[14]。

3.2 優化鄉村三生空間,統籌一體化的城鄉全域空間

按照廣東省內各次區域經濟發展特點,充分考慮珠三角、粵東西北地區農民生活、農村生產、傳統村落風貌與生態環境保護等方面的區域特點,探索三生空間下的細分,合理安排生態屏障、耕地保護、傳統村落保護、村鎮集約建設、產業聚集等功能及其空間布局。

3.2.1保護修復鄉村生態空間

以促進人與自然和諧共生為理念,以滿足人民群眾對良好生態環境的需求為出發點,強化廣東鄉村地區生態服務能力提高和生態產品供給能力,保障快速城鎮化地區人與自然和諧共生的生態安全體系。基于廣東省地質地貌類型的多樣復雜性、熱帶亞熱帶生態系統的脆弱性及開發建設與生態保護沖突的激烈性,在鄉村地區的生態保護地區,重點保護提升南嶺山地的森林生態服務、生物多樣性及水源涵養功能,有序推進自然保護區核心區生態移民。在生態修復地區,以“山水林田湖草是一個生命共同體”理念為指導,重點修復治理粵北山區的石漠化和水土流失等土地退化,并針對珠三角桑基魚塘農田生態系統退化、農村土壤污染、河口地區灘涂萎縮、圍填海過度等生態問題及粵東粵西地區的自然岸線侵占、紅樹林面積銳減等海域海岸帶等生態問題開展修復。

3.2.2精準保障鄉村生產空間

當前,廣東省的市縣普遍存在對鄉村產業用地需求保障不足的問題,地方政府更傾向于把城鄉建設用地規模或新增建設用地計劃指標落在城鎮建設區,缺乏對鄉村產業用地的合理預留,同時鄉村產業用地傳統的成片供給方式也造成了建設用地資源的浪費和用地成本的增加。未來廣東需要在村莊規劃和土地年度利用計劃管理上積極創新,從成片的粗放供地轉向“點狀”的精準供地,有效解決鄉村產業項目規劃調整和選址難題,筑牢城鄉融合的產業用地基礎。對于農業發展地區,應在珠三角大力發展服務城市、優質高效的現代都市農業,提升粵港澳大灣區“菜籃子”質量安全水平;在粵東西北地區以省級現代農業產業園為主要載體,鼓勵發展綠色農業、設施農業、生態農業,積極培育觀光農業、休閑農業等新型業態。對于產業發展地區,立足農村一二三產業融合發展需要,優先安排農村基礎設施、新興鄉村產業和服務設施用地,鼓勵有條件的地方發展農村電子商務、生態休閑農業、創意農業、鄉村旅游等新業態,并適應廣東鄉村振興、生態旅游項目零碎分散布局的特點,加快推進點狀供地模式,明確各類用地的準入和建設標準,允許項目內永久性建設用地采用彈性方式供地。

3.2.3提升發展鄉村生活空間

新時代鄉村生活空間的供給應立足以人為本和高品質生活的需求。廣東鄉村轉型地區多集中分布于珠三角的廣州、深圳、佛山、東莞等高度城市化地區,其鄉村轉型應以疏解城市功能、提升品質為空間管治目標,村莊更新應倡導因地制宜循序漸進地修復、活化、培育微改造模式,并從改造項目本身轉向城市功能系統的提升,改變村鎮混雜地區“半城半鄉”的建設面貌和用地功能破碎化的現象,避免出現“只見小區、不見公服”問題;粵東西北地區城—鎮—村點狀聚落體系明顯,其城鎮仍處于有一定增量發展的時期,城郊村轉型以融入中心城區、培育完善城市功能為空間管治目標。廣東鄉村維育地區大量分布于珠三角的惠州、江門、肇慶等外圈層和粵東西北地區,應以村莊環境整治、交通組織優化、公共設施供給、景觀風貌提升、歷史文化保護及村規民約制定等工作為重點,引領鄉村生活空間提標提質。

3.3 構建城鄉空間網絡,實現暢通化的城鄉要素流動

廣東正處于建立后工業化時代新型城鄉關系的時期,城鄉之間應構建網絡化的城市群、都市圈等,以更好地發揮中小城鎮和廣大鄉村的作用,并積極謀劃鄉村地區空間管治抓手。

3.3.1以一體化的設施網絡為抓手搭建城鄉要素流動渠道

暢通的資源要素雙向流動渠道是城鄉融合發展的關鍵。傳統的城鄉要素配置中,人才、技術、資金、信息等主要集中于城市,鄉村主要擁有土地、勞動力等,通過構建相應的人流網、技術網、資金網、物流網和信息網等網絡空間結構,并整合形成一體化的城鄉空間網絡,有利于更好地引導城鄉要素雙向流動。其中,現代化的城鄉基礎設施是實現城鄉融合發展的基脈,一體化的城鄉公共服務設施網絡是實現城鄉生活品質等值化的前提,共同將城鄉地域系統內的大中小城市、城鎮、鄉村聯通起來,科學推進城鎮村發展的系統化。廣東要以市縣域空間為整體單元,統籌布局城鄉交通、供水、供電等基礎設施,實現城鄉基礎設施統一規劃、統一建設、統一管護;重點加大對北部貧困山區“四好農村路”建設補助,提高現有村道建設的省級專項補助標準,全面完成鄉村公路硬底化建設;進一步補齊普惠性村級幼兒園、鄉鎮醫院等農村公共服務設施短板,促進基本公共服務均等化,完善一體化的城鄉服務體系,健全城鄉公共資源均衡配置。

3.3.2以盤活鄉村存量空間為抓手優化城鄉空間資源配置

建立更高效、公平地配置農村土地資源、健全土地流轉市場,有利于鄉村地區吸引更多人才、資金和技術的流動與聚集。針對廣東省當前農村居民點用地比例過大、獨立工礦用地面積過多、遠郊村的土地使效率不高及空心村現象明顯等問題,探索建立與人口城鎮化進程相匹配的城鄉用地協調互動機制,包括逐步調整城鄉建設用地結構,使農村閑置土地資源依法有序退出,通過城鄉建設用地“增減掛鉤”等方式緩解城市建設用地緊張的矛盾,以及編制城鄉建設用地存量規劃,探索激活鄉村存量用地潛力等[15],以及通過引進和培育發展新業態的方式進一步盤活利用農村閑置建設用地。

3.3.3以南粵古驛道活化利用為抓手促進城鄉多功能融合

廣東省當前大力開展的南粵古驛道活化利用工作是促進城鄉空間要素交流的線性空間管治行動。南粵古驛道既是展示國家地域文化之路,在穿越時空轉換功能后又可以成為促進城鄉經濟互動發展的健康之路[16]。古驛道沿線集中了全省約60%的貧困鄉村,通過串聯特色村落、歷史文化資源、自然環境資源,采用“古驛道+文化”“古驛道+體育”“古驛道+旅游”等創新模式,將精準扶貧、歷史文化修復、農村人居環境改善、鄉村旅游、戶外運動等有機結合,為城市居民提供了更多的休閑旅游空間。以梅州市梅縣區古驛道為例,線路整合串聯了全區的各類生態資源、旅游資源及鄉村資源,有效拉動沿線區域文化、旅游、體育、生態農業等產業的發展,推動當地鄉村振興發展(見圖7)。

4 結語

長期以來,鄉村地區既是各級政府關注的焦點,也是空間發展與管控的薄弱環節。我國正通過空間規劃體系改革落實覆蓋城鄉全域的空間管治,提升現代化治理能力;空間管治從以往重視城市空間轉變為城鄉全域國土空間,新時代的城鄉關系更強調要素互聯互通、功能優勢互補、協同發展的城鄉融合發展關系。城鄉融合發展是實現鄉村振興的必經之路,通過從規劃編制、空間布局、用地結構、要素流動等多方面謀求鄉村空間管治內容、方式和特點的變革,繼續深化探索建立城鄉融合為導向的鄉村空間管治體系,將有利于落實國家鄉村振興發展戰略。

注:

① 黨的十六屆三中全會首次提出“統籌城鄉發展”,并將其置于“五個統籌”之首,即統籌城鄉發展、統籌區域發展、統籌經濟社會發展、統籌人與自然和諧發展、統籌國內發展和對外開放。

參考文獻:

[1] 張富剛,劉彥隨.中國區域農村發展動力機制及其發展模式[J].地理學報,2008,63(2):115-122.

[2] 埃比尼澤·霍華德.明日的田園城市[M].北京:商務印書館,2000.

[3] Fields, Gary S. A Welfare Economic Analysis of Labor Market Policies in the Harris-Todaro Model[J]. Journal of Development Economics, 2005,76(1):127-146 .

[4] 何仁偉.城鄉融合與鄉村振興:理論探討、機理闡釋與實現路徑[J].地理研究,2018,37(11):2127-2140.

[5] 劉彥隨.中國新時代城鄉融合與鄉村振興[J].地理學報,2018,73(4):637-650.

[6] 李平星,陳雯,孫偉.經濟發達地區鄉村地域多功能空間分異及影響因素——以江蘇省為例[J].地理學報,2014,69(6):797-807.

[7] 畢宇珠,茍天來,張騫之,等.戰后德國城鄉等值化發展模式及其啟示——以巴伐利亞州為例[J].生態經濟,2012(5):99-102,106.

[8] 劉彥隨,嚴鑌,王艷飛.新時期中國城鄉發展的主要問題與轉型對策[J].經濟地理,2016,36(7):1-8.

[9] 武力.1949-2006年城鄉關系演變的歷史分析[J].中國經濟史研究,2007(1):76.

[10] 張京祥,莊林德.管治及城市與區域管治——一種新制度性規劃理念[J].城市規劃,2000,24(6):36-39.

[11] 龔蔚霞,張虹鷗.基于全域規劃視角的市縣規劃變革思考——以廣東增城規劃實踐為例[J].南方建筑,2016(6):50-55.

[12] 汪毅,何淼.大城市鄉村地區的空間管控策略[J].規劃師, 2018,34(9):117-121.

[13]廣東省人民政府.廣東省主體功能區規劃[Z],2012.

[14] 龔蔚霞,鐘肖健.廣東欠發達地區小城鎮濱水空間“就地化”設計策略探索[J].小城鎮建設,2015,33(9):36-40.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2015.09.005.

[15] 羅小龍,許驍.“十三五”時期鄉村轉型發展與規劃應對[J].城市規劃,2015,39(3):15-23.

[16] 許瑞生.線性遺產空間的再利用——以中國大運河京津冀段和南粵古驛道為例[J].中國文化遺產,2016(5):76-87.