ICU住院病人身體約束實施的現況調查

張念娜,李黎明,宋葆云,景孟娟,閆 凡,倪偉偉,張海鑫,李 博,朱世超

目前最常用的身體約束定義是美國醫療財政管理局(Health Care Financing Administration)給出的:使用任何物理措施或機械裝置、材料或工具附加在或臨近于病人的身體,病人不能輕易將其移除,限制病人的自由活動或使病人不能正常接近自己的身體[1]。身體約束作為一種保護性措施以預防跌倒與非計劃性拔管的發生,保證病人安全[2]。ICU收治病人病情重,氣管插管等維持生命的管道多,但管道插入給病人帶來不適感,病人會因意識不清、管道不適、疾病等因素意外將管道拔出,為保證正常治療,ICU身體約束使用頻次多,國內ICU使用率為39.04%~77.2%[3-4],國外ICU 身體約束率為0~100%[5]。有研究表明,身體約束并不能高效降低非計劃拔管率與防止病人跌倒、墜床,還帶來生理與心理上的問題[6],使用不當甚至會造成病人死亡[7]。2014 年,美國護理質量指標國家數據庫將身體約束率界定為護理敏感質量指標之一[8]。國家衛生計生委醫院管理研究所護理中心護理質量指標研發小組編寫的《護理敏感質量指標實用手冊(2016版)》[9],將“住院患者身體約束率”定為護理敏感質量指標之一。這對臨床護理工作提出新挑戰。美國、英國、加拿大、澳大利亞等國都出臺了身體約束的相關指南[10],國內由于對身體約束負面影響認識尚不足,缺乏統一的實踐標準[11],因此,本研究旨在全面了解國內ICU病人身體約束實施現況,借鑒國外指南經驗,為制定國內ICU病人適用的約束實踐標準提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究采用便利抽樣法,以國內省、直轄市與身體約束相關的醫療機構的護士作為研究對象,被調查的醫療機構主要分為綜合醫院、專科醫院、養老機構等。納入標準:在國內正規醫療機構與約束相關科室從事臨床護理的護士,取得護士執業資格證書。排除標準:①調查期間未在所屬醫療機構工作的注冊護士;②非本院注冊護士(包括進修護士、實習護士)。國內12個省/直轄市的21 152名護士參與調查。本研究排除手術室、兒科、精神科、急診科、鄉鎮衛生院、社區醫院等醫療機構及無效問卷,共納入ICU護士3 055人的調查數據進行分析。

1.2 調查工具及方法

1.2.1 調查工具

①一般資料調查表,內容包括性別、年齡、文化程度、職稱、職務、工作年限,所在醫療機構類別、等級,所在科室類別等。②“臨床護士對住院患者身體約束現狀調查問卷”,該問卷由項目組在大量查閱國內外文獻及指南[12-15]的基礎上自行設計,內容包括病人約束評估、約束告知、約束器具的選擇、約束操作、約束相關并發癥及處理、約束護理記錄、約束培訓、約束管理體系共54個問題。正式調查前,對150名ICU護士進行預調查,得出該問卷的Cronbach′s α系數為0.964。

1.2.2 資料收集方法

將最終問卷通過問卷星進行編制并生成微信鏈接,研究者通過中華護理學會護理管理專業委員會微信群,將問卷發放給各委員及專家組成員,由各專家組在各自醫院身體約束相關科室及所在省、直轄市有約束相關的各級醫療機構進行推廣,每科室選擇5~6名護士填寫,委員及專家組成員發放問卷時,對納入對象嚴格控制,進行詳細的問卷填寫說明。被調查者可采用計算機或手機等智能終端填寫和提交問卷,如出現漏填,點擊“提交”時,會出現要求補齊相關信息的提示;同一IP地址、同一臺計算機、同一用戶名都只能填寫1次,數據整理階段,通過系統自動篩選和進一步的人工排查,刪除填寫問卷時間小于最低限制者,并由陷阱題規則排除隨意填寫者,從而確保了數據的完整性和有效性。開放電子問卷平臺從2019年1月6日—10日,共回收問卷21 152份,本研究排除手術室、兒科、精神科、急診科、鄉鎮衛生院、社區醫院等醫療機構護士及無效問卷,共納入3 055名ICU護士的數據進行分析。

1.3 統計學方法

全部研究數據通過問卷星網站后臺收集,由2名碩士研究生共同核對錄入數據的準確性,并將納入的3 055份ICU護士數據導入SPSS 22.0軟件,計數資料采用例數、百分比進行數據描述。

2 結果

2.1 研究對象的一般資料

納入研究3 055名ICU護士,其中男321名(10.5%),女2 734名(89.5%);年齡18~55歲;研究生及以上54名(1.8%),本科2 256名(73.8%),專科及以下745名(24.4%);護士882名(28.9%),護師1 459名(47.8%),主管護師618名(20.2%),副主任護師及以上96名(3.1%);10年工作經驗以內699名(22.9%),10年工作以上2 356名(77.1%);三級醫院2 563名(83.9%),二級及以下492名(16.1%)。

2.2 ICU病人身體約束評估現況(見表1)

表1 ICU病人身體約束評估現況 (n=3 055)

項目人數百分比(%)進行約束前評估2 98797.8約束前評估的實施者 醫生和護士1 60152.4 護士1 11636.5 多學科團隊 2448.0評估時未使用約束評估工具 74124.3常使用的約束評估工具 ICU意識模糊評估量表(CAM-ICU) 52917.3 肌力運動評分(MAAS) 36011.8 鎮靜評分(RASS)/鎮靜躁動評分(SAS) 2086.8 格拉斯哥昏迷指數(GCS) 1464.8 治療干預計劃(TIP) 692.3 國內ICU住院患者身體約束量表 662.2 約束決策輪 561.8對繼續實施約束進行評估2 91695.5

2.3 ICU病人身體約束告知現況(見表2)

表2 ICU病人身體約束告知現況 (n=3 055)

項目人數百分比(%)對約束方實施告知2 979 97.5告知時未使用書面知情同意書48816.0實施身體約束沒有醫囑96531.6身體約束醫囑的類型 長期醫囑1 620 53.0 緊急狀態先約束后補開醫囑1795.9解除約束是否有醫囑 是1 549 50.7 否1 506 49.3實施約束導致過不良后果(投訴/糾紛/訴訟/其他)1 318 43.1

2.4 ICU病人身體約束替代實施與約束器具使用現況(見表3)

表3 ICU病人身體約束替代實施與約束器具使用現況 (n=3 055)

項目人數百分比(%)已知曉約束的替代干預措施2 29375.1根據約束評估結果,會優先考慮使用替代干預措施2 37277.6科室常用的約束器具的類型 腕踝部約束帶2 83092.6 約束手套2 54483.3 肩部約束帶1 31343.0 約束衣褲 2959.7 被單1 25341.0科室常用的約束器具的材質 布類2 75690.2 海綿1 87961.5 尼龍 48115.7 塑料 571.9常使用的身體約束部位 上肢3 01998.8 下肢2 19871.9 軀干 70823.2

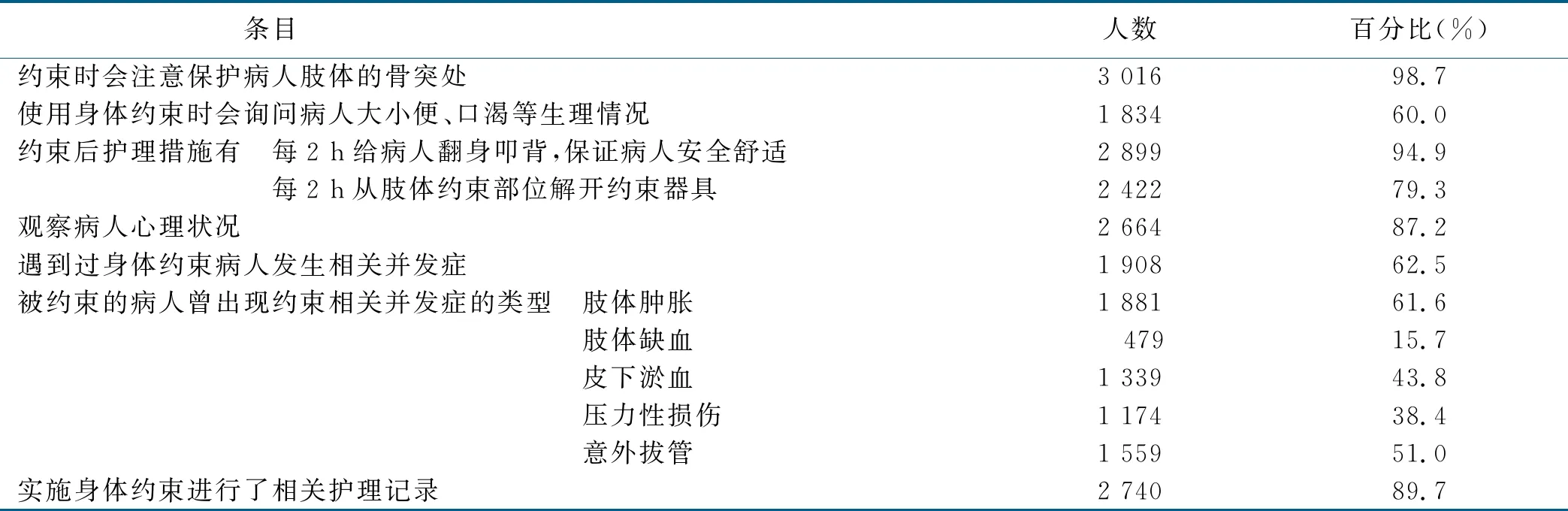

2.5 ICU病人身體約束后觀察與護理現況(見表4)

表4 ICU病人身體約束后觀察與護理現況 (n=3 055)

條目人數百分比(%)約束時會注意保護病人肢體的骨突處 3 01698.7使用身體約束時會詢問病人大小便、口渴等生理情況1 83460.0約束后護理措施有 每2 h給病人翻身叩背,保證病人安全舒適2 89994.9 每2 h從肢體約束部位解開約束器具2 42279.3觀察病人心理狀況2 66487.2遇到過身體約束病人發生相關并發癥1 90862.5被約束的病人曾出現約束相關并發癥的類型 肢體腫脹1 88161.6 肢體缺血 47915.7 皮下淤血1 33943.8 壓力性損傷1 17438.4 意外拔管1 55951.0實施身體約束進行了相關護理記錄2 74089.7

3 討論

3.1 約束評估

3.1.1 約束前評估需規范

表1顯示,2.2%的護士沒有進行約束前評估,國外多部指南[16-20]要求,約束前評估是約束實施必須進行的關鍵程序,約束前評估直接決定是否實施約束,影響身體約束率,提示作為管理者應做好培訓與督查,使臨床護士認識到約束評估的重要性。本研究顯示,護士和醫生是約束前評估的主要實施者,這與Saarnio等[21-22]研究結果“護士是主要實施者”不同,表明在約束問題上醫護間合作在加強;雷若冰等[10]的住院病人身體約束臨床實踐指南的分析中4篇國外指南指出約束前評估應由多團隊(醫生、護士、病人、家屬等)參與。當護士身體約束知識、能力不足時,讓醫生參與評估,正確評估病人意識等因素,做出合理決策。

3.1.2 約束評估工具多樣化,約束指證不明確

本研究顯示,24.3%的護士在約束前不使用約束評估工具,約束評估工具選擇方面,選用CAM-ICU、MAAS、RASS/SAS、GCS、TIP、約束決策輪的分別占17.3%、11.8%、6.8%、4.8%、2.3%、1.8%,說明目前臨床應用的評估工具多樣、約束指證尚未統一;評價工具的內容多從意識、肌力等方面進行,原因為護士考慮意識不清時有發生不安全行為的可能,肌力的強弱決定病人的活動范圍,當肌力弱到一定程度時,病人不能做自傷或傷他等危險性行為;而約束決策工具(TIP、約束決策輪)并未被普遍使用,這與ICU尚未推行統一的約束前評估工具有關。國內學者也積極引進國外現有評估工具,江智霞等[23]將國外Vance[24]在循證基礎上制定的TIP進行漢化,經調試漢化的 TIP信效度良好,本研究顯示,此工具在臨床使用率僅為2.3%。成守珍等[25]將澳大利亞循證衛生保健中心身體約束標準中的約束決策輪[26]進行了介紹,國內使用情況也不廣泛,說明從國外引進約束評估工具時要充分考慮科學性與適用性。約束評估工具在決定約束與否起重要作用,科學的工具,可減少身體約束的實施,降低身體約束率,因此,借鑒國外經驗,探索國內ICU適用的身體約束評估工具有重要意義。

3.1.3 約束后需進行持續性評估

95.5%的護士會在約束實施后評估是否需繼續約束,國外指南建議至少每8 h評估繼續約束的必要性,以盡早解除身體約束[27],說明約束后需適時間斷評估,建議管理者針對ICU病情特點,確定幾類動態評估的具體情境,如針對某類病人每班評估或每天評估等,確保持續性評估。

3.2 約束告知需規范

表2顯示,2.5%的護士在對病人實施約束前未實施約束告知,16.0%的護士表示告知時未簽署知情同意書。雷若冰等[10]的研究中2篇國外指南均提到要讓病人及家屬或病人的法定代理人參與約束決策,并詳細告知其原因、形式、可能的風險。43.1%的護士表示實行約束導致了投訴等不良后果,說明在約束告知方面仍存在問題,提示醫護人員要規范約束知情同意環節,尊重病人權力,避免不必要的法律問題。

3.3 約束醫囑開具時機及類型需規范

表2顯示,31.6%的護士實施約束未見開具醫囑,指南建議應在完成病情評估、約束利弊分析及履行知情同意后開具醫囑[28-29]。緊急情況[病人有傷人或傷己行為,和(或)無有效、適用的非身體約束措施]下護士可執行口頭醫囑[30],并在執行后1h內告知醫生,醫生應盡快進行床旁評估[27,30],及時補錄醫囑。并規定醫囑內容應包括約束的原因、器具、部位、時長、監測頻率、開立日期、時間、醫生簽名[31-32]。還規定約束醫囑應為臨時醫囑,有效性為24 h[33]。24 h后再次評估,如需繼續使用,則重新開立醫囑[32,34-35],臨時醫囑可督促盡早停止約束,減小約束率,而本研究53.0%的護士表示目前約束醫囑為長期醫囑,49.3%的護士表示約束解除并不開具醫囑,說明約束醫囑開具與否、類型等存在不規范問題;約束停止時不開具醫囑,與無明確解除指證有關,提示護士應明確約束與解除指證,及時督促醫生開立與停止醫囑,將醫囑環節落實并正確執行。

3.4 加強使用約束替代的意識、落實替代措施實踐

表3顯示,24.9%的護士不知道約束替代措施,22.4%的護士根據評估結果不會優先考慮約束替代方案,說明約束替代的作用在護士的認識上需改變,管理者須落實身體約束替代措施,加強培訓,護士只有具備正確的約束知識與態度[36],才會實踐約束替代,減少身體約束行為。國際文獻倡議要尋求合適的約束替代措施,以降低身體約束使用率[37]。雷若冰等[10]的研究提出在減少約束的策略上,要積極為實施替代干預提供條件,如提供轉移注意力的物品(雜志、拼圖、擠壓球等)支持替代的措施。上述結果表明護士的約束替代操作能力相對不足,管理者要充分考慮護士的接受程度,制定符合ICU情況的約束替代護理計劃,選擇可行的替代方式,便于護士完成計劃。

3.5 約束器具需改進

本研究顯示,最常用的約束器具是腕踝部約束帶,其次是約束手套;最常約束部位是上肢。分析原因為約束上肢可限制活動范圍,避免拔管等不安全行為,目前臨床使用的約束器具材料多為布類和海綿,強制性約束會出現作用力與反作用力兩股力量的對抗,將會發生越拉越緊的現象,局部皮膚受壓,引起肢端水腫等皮膚異常現象,提示護士要對被約束者嚴密觀察皮膚情況,同時管理者也應關注約束帶使用后的終末消毒。趙艷芳等[38-39]對約束器具進行了改良,效果頗佳。王海妍等[40]的一項Meta分析顯示:改進約束器具的病人非計劃性拔管發生率低于傳統約束器具的病人。因此,為降低約束器具帶來的不良影響,探究ICU適用的約束器具是ICU醫護人員努力的方向。本研究顯示,約束器具末端固定在床欄桿上的最多,鑒于ICU的病床可自由升高床頭、床尾。因此,應在床頭床尾高度穩定后,實施固定,保證固定妥當,實現有效約束。

3.6 約束后護理

3.6.1 約束后關注生理需求

表4顯示,60.0%的護士在約束后會詢問病人生理狀況如飲水、如廁,國外指南建議每2 h詢問病人的生理需求,生理需求未滿足也可能是病人煩躁的因素,ICU氣管插管病人較多,其插入影響病人語言表達,作為護士需及時詢問并滿足生理需求,據馬斯洛的需要層次論,生理需求也需及時滿足[41-42]。

3.6.2 約束后需給予心理護理

表4顯示,87.2%的護士會對清醒病人提供心理護理。有研究顯示使用身體約束過程中限制了病人的活動,導致各種消極的身心反應[43];國外指南也建議每2 h提供心理護理,提示護士約束后應注意心理變化,給予適時的心理護理[44]。

3.6.3 約束后需觀察有效性及并發癥

表4顯示,79.3%的護士每2 h從約束部位解開約束器具。國外指南建議在病情允許的情況下每2 h放松約束10 min,并協助翻身及肢體功能活動,至少每2 h評估約束有效性,包括約束器具是否妥善固定、松緊度及位置,其松緊度以能容納1~2橫指為宜[42-43]。表4顯示,62.5%的護士表示被約束的病人發生過約束相關并發癥,其頻次最多的是肢體腫脹,其次是意外拔管。王海妍等[40]的一項Meta分析發現,約束病人非計劃性拔管發生率高于非約束病人,護士應認識到實施身體約束并不能減少非計劃拔管的發生。提示護士應在約束實施后密切觀察約束部位,預防相關并發癥,另外,也應關注約束的有效性。

3.7 約束護理記錄

本研究顯示10.3%的護士實施身體約束后未進行護理記錄。楊中善等[45]在住院病人規范化身體約束管理中推薦級別為A的證據提到應記錄病人在約束期間的任何需求。國外指南建議對約束后的護理措施及病人情況做記錄[42,44]。雷若冰等[10]對住院病人身體約束臨床實踐指南分析表明需對約束的原因、時長、替代干預計劃、約束時的治療措施等做完整記錄,提示護士應做好詳細的約束護理記錄,動態了解約束后情況,及時發現問題,做好預見性護理。

4 啟示

ICU病人身體約束實施過程尚存在不規范,其合理實施需護理管理者、護士、醫生等合作。管理者應做好以下工作:①制定約束相關制度與流程。②制定約束相關風險管理和質量改進策略,成立科室層面的身體約束質控小組,運用品管圈等促進質量改進。③定期培訓,培訓內容全面具體,如約束替代措施如何操作;培訓方式選擇培訓者易接受的角色扮演、案例分析、講座、小組討論、視頻解說等。④引導護士對身體約束持正確態度,認識身體約束的不利影響。⑤對非計劃拔管等不良事件合理追責,減少護士因擔心意外拔管而約束病人的情況。⑥配備充足的人力,避免因人力不足而采取的身體約束。護士應掌握約束相關知識,正確認識約束,合理實施約束。另外,護士應加強與醫師合作,及時發現病人意識等病情變化,合理應用鎮痛鎮靜藥物,減少身體約束的實施,保證病人安全。