川崎病患兒合并腸道菌群失調的危險因素分析及防治策略探討

于露雯,吳克義,猶登霞,劉靈月,李 澤,王 凱

(杭州市兒童醫院 1.新生兒科;2.兒內科;3.消化科,浙江 杭州 310006)

川崎病(Kawasaki disease,KD)是一種好發于6歲以下兒童期(嬰幼兒、學齡前兒童)的常見急性自限性血管炎[1-2],也被稱為小兒皮膚黏膜淋巴結綜合征(mucocutaneous lymphnode syndrome,MCLS)。目前KD發病病因仍未完全定論,臨床癥狀多表現為發熱、非化膿性眼結合膜充血、皮疹、淋巴結腫大及四肢手足硬性水腫、脫皮,發病率約為4~265/10萬[3]。部分KD患兒并發程度不一的腸道菌群失調現象[4],而腸道菌群與人體健康息息相關,正常的菌群環境具有維持體重和促消化功能,同時能夠對抗機體感染和發揮自體免疫作用,在癌癥治療中也具有改善藥物反應的功能[5]。本文就兒童患KD合并腸道菌群失調為對象分析其危險因素及探討有關防治策略,為豐富臨床對KD的研究提供參考建議。

1資料與方法

1.1一般資料

回顧性分析杭州市兒童醫院2016年3月至2019年7月確診為KD的患兒。納入標準:①符合KD臨床診斷標準[6-7];②發病正處于急性期階段;③年齡小于12周歲;④家長經醫護人員解答告知后,均簽署知情同意書。排除標準:①既往有胃腸道病史,有家族性遺傳疾病、自身免疫性疾病及菌血癥病;②合并其他如敗血癥等發熱出疹性疾病,由腸道病毒、麻疹病毒、支原體、EB病毒等引起的感染等,由猩紅熱、過敏性疾病引起的發熱感染等;③肝腎類臟器功能異常;④近期(三個月內)服用過益生菌類調整腸道藥物;⑤精神狀態異常。本研究已經醫院倫理委員會審核并通過。最終納入67例KD患兒,其中男39例(58.21%),女性28例(41.79%);發病年齡3個月~6歲,平均年齡(2.6±1.1)歲,其中<1歲16例(23.88%),1~3歲31例(46.27%),≥3歲20例(29.85%)。

1.2方法

1.2.1資料收集

獲取所有67例KD患兒的電子病歷并記錄臨床表現,包括川崎病的臨床癥狀、有無其他并發癥及系統感染等。

1.2.2治療方法

67例患兒確診為KD后服用阿司匹林(國藥準字H10970098)0.5g·kg-1·d-1,退熱后逐漸減藥劑量為0.3g·kg-1·d-1,按6~8周療程服用。

1.2.3腸道菌群失調判斷

留取KD患兒腹瀉后新鮮糞便于無菌器皿內,提取樣本中段行糞便涂片檢測[6],判斷KD患兒是否合并腸道菌群失調[8],具體標準為:①糞便正常活菌數范圍在每視野(field of vision,FV)500~5 000集落形成單位(colony formation unit,CFU);②正常糞便桿球比例為3∶1或7∶3;③腸菌檢測數值占比中,若革蘭陽性桿菌<40%或>50%,革蘭陰性桿菌<50%或>60%,革蘭陽性球菌<5%或>15%,革蘭陰性球菌<3%或>10%,即可診斷為腸道菌群失調;④經細菌培養獲得雙歧桿菌/大腸桿菌(bifidobacterium/escherichia coli,B/E)值,該結果正常值應>1,反之B/E值越小代表患兒腸道菌群失調程度越嚴重。

1.3觀察指標

記錄患兒的一般臨床表現,按是否合并腸道菌群失調分為兩組,對誘發川崎病患兒合并腸道菌群失調的危險因素進行分析。

1.4統計學方法

采用統計學軟件SPSS 17.0對所得數據進行分析,計數資料用例數(n)和百分比(%)表示,組間比較用χ2檢驗。采用Logistic行回歸分析,P<0.05代表差異具有統計學意義。

2結果

2.1合并腸道菌群失調的危險因素分析

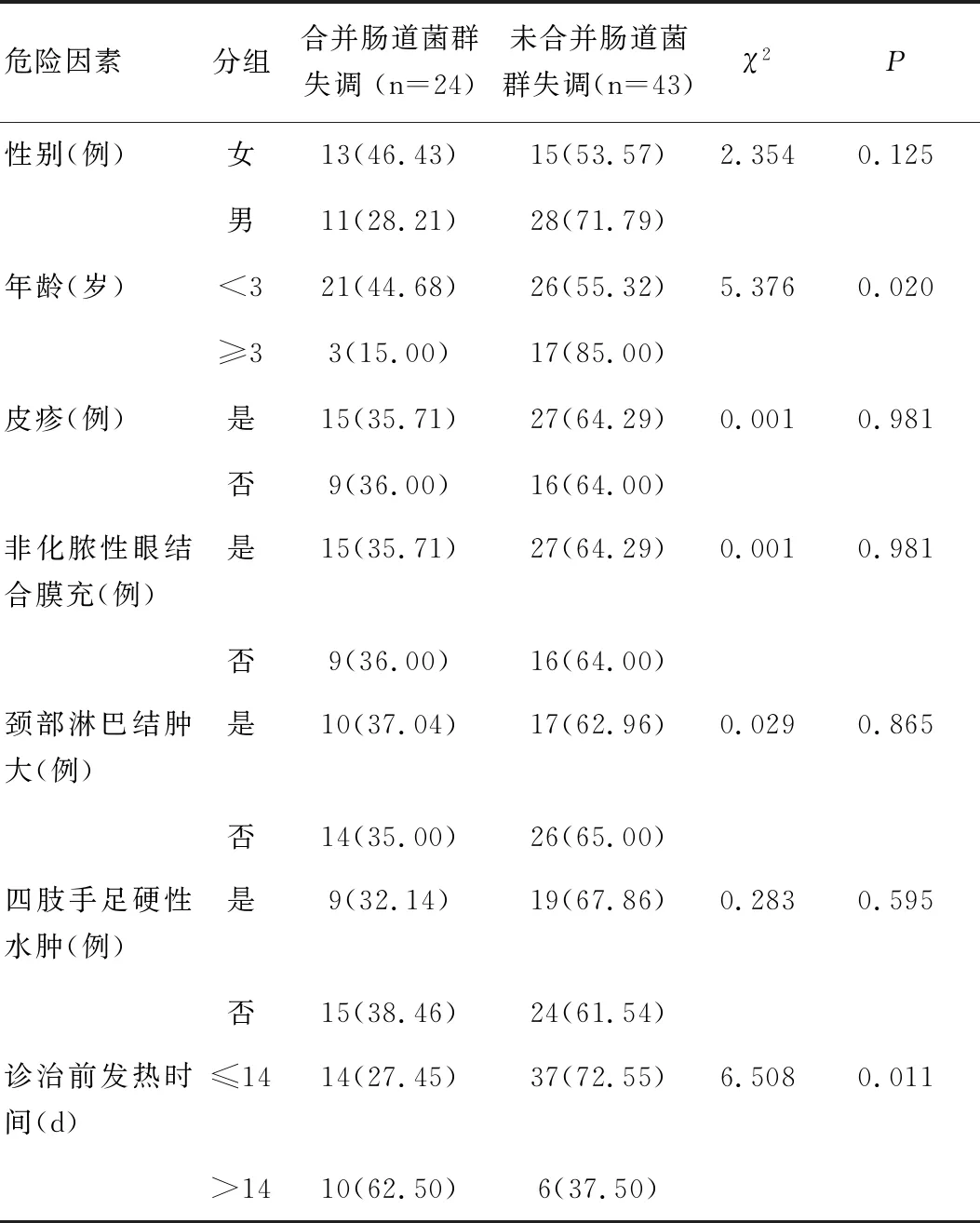

本研究結果顯示,67例KD患兒中有24例(35.82%)并發腸道菌群失調,所有患兒均出現發熱癥狀,部分患兒發生非化膿性眼結合膜充血、皮疹、頸部淋巴結腫大、四肢手足硬性水腫。其中<3歲的KD患兒合并腸道菌群失調發生率(44.68%)高于≥3歲的患兒(15.00%),差異具有統計學意義(χ2=5.376,P<0.05);診治前發熱時間>14d的合并腸道菌群失調發病率(62.50%)顯著高于≤14d的患兒(27.45%),差異具有統計學意義(χ2=6.508,P<0.05),見表1。

表1 誘發腸道菌群失調的危險因素[n(%)]Table 1 Risk factors of intestinal flora disorder[n(%)]

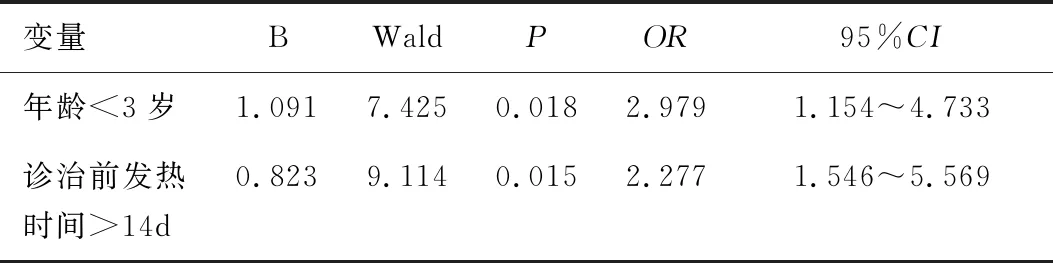

2.2影響KD患兒合并腸道菌落失調的Logistic回歸分析

將年齡(<3歲=1,≥3歲=2)、診治前發熱時間(>14=1,≤14=2)作為自變量,是否合并腸道菌群失調作為因變量(是=1,否=0),進行多因素Logistic回歸分析。結果顯示,年齡<3歲及診治前發熱>14d是KD患兒并發腸道菌群失調的危險因素,其OR值及95%CI分別為2.979(1.154~4.733)、2.277(1.546~5.569),見表2。

表2 合并腸道菌落失調的危險因素Logistic回歸分析Table 2 Logistic regression analysis of risk factors of intestinal colony disorder

3討論

目前關于KD的病因尚未定論,在臨床確診中常因該病臨床癥狀及相關實驗室檢查指標均缺乏特征性,因此易導致漏診、誤診及錯失最佳治療時間,引起諸如冠狀動脈病變、心力衰竭等危重并發癥,對KD患兒預后康復造成不良影響。有研究表明KD病因與腸源性感染存在不可分割的關系[9-10]。本文對KD合并腸道菌群失調的患兒的危險因素進行分析探討。

3.1年齡、發熱時間對KD合并腸道菌群失調患兒的影響

KD多發于幼齡兒童,何海玲等[11]對58例KD患兒進行分析,其中<3歲發病者占70.7%(41/58);黃小鳳等[12]對250例KD患兒進行不同年齡段的臨床分析,其中<3歲占79.2%(198/250)。本組67例KD患兒中,<3歲的患兒占70.15%,與上述研究結果相似。臨床癥狀中發熱是KD患兒最為常見的發病癥狀,本研究中67例KD患兒均發熱,經服用適當劑量的阿司匹林類解熱鎮痛藥后逐漸緩解癥狀。而該類藥物易引起胃腸道反應等不良癥狀[13],且發熱病程愈長則阿司匹林服用療程愈久,從而引起腸道感染、腸道菌群失調發生腹瀉等癥狀[14]。本研究提示年齡<3歲及發熱時間>14d(延遲治療)的KD患兒與合并腸道菌群失調的發生有密切聯系。導致其更易合并腸道菌群失調的原因可能是:①該年齡段的患兒腸道菌群受炎癥影響易發生調節紊亂[15];②KD早期癥狀不典型,影響診斷準確性,從而耽誤治療,無法有效對抗體內炎癥反應;③臨床在治療KD發熱時通常使用阿司匹林類解熱鎮痛藥,然而長期、大量服用會引發腸道菌群失調引起腹瀉,尤其在后期治療中腹瀉更為嚴重,抑制了患兒的機體免疫功能,從而阻礙機體康復。

3.2應對策略

KD在第10~18d中為病發高峰期,因此延遲治療(診治前發熱時間>14d)的KD患兒更易出現腸道菌群失調。一旦對KD患兒確診,特別是<3歲的患兒應盡早給予治療,及時控制炎癥與其他不良癥狀等[16-18]。同時臨床上應有意關注KD患兒是否并發腸道菌群失調及程度,若腸道的微生態環境被破壞,將嚴重影響預后效果,如發生腹瀉、二次感染等,因此在運用藥物治療KD患兒時可考慮聯合應用微生態調節劑對患兒腸道的功能進行保護。

綜上所述,KD常見于幼齡兒童,其中<3歲、診治前發熱時間>14d的KD患兒并發腸道菌群失調的風險更高,應重點關注發生此類患兒。同時早期積極診斷治療對緩解腸道菌群失調或其他并發癥的發生至關重要。本研究對于應用KD合并腸道菌群失調患兒的綜合評估及防治具有參考意義。