教師在游戲前對幼兒進行指導的質性研究

舒慧

【摘 要】我們對教師游戲前指導幼兒的行為進行觀察編碼,發現游戲前教師指導幼兒的時間較短,指導大多是以小組的形式進行,主要通過簡單詢問幼兒做什么,詢問與主題內容和作品材料相關的知識經驗來指導幼兒,但由于詢問過于盲目,缺乏內在的結構。教師還主要通過“追問”“重述”來回應幼兒。因此,教師應該樹立在游戲前指導幼兒的意識,增加游戲前指導幼兒的時間,充分了解幼兒已有的知識經驗,豐富幼兒與游戲相關的新的知識經驗。

【關鍵詞】教師 游戲前的指導 質性研究

一、問題提出

20世紀60年代以前,西方學者因受當時精神分析學派的影響普遍認為教師不應該干預幼兒的游戲,游戲的主要功能是解決幼兒內心的沖突[1]。近些年人們逐漸認識到,教師對幼兒游戲的指導能夠促進其認知、社會性等方面的發展。《幼兒園教育指導綱要(試行)》指出:“教師應成為幼兒學習活動的支持者、合作者和引導者。”游戲作為幼兒園的基本活動,是幼兒學習活動的載體,幼兒園需要根據幼兒的年齡特點,有針對性的規劃、開展并指導幼兒的游戲活動[2] 186。

但是如果沒有計劃、變化、興趣或教師的支持,游戲對于學習與發展的價值就會受到影響[3]。教師指導幼兒游戲的環節包括游戲開展前的準備、游戲開展過程中的具體指導、游戲結束時的整理和討論、評價[2] 191-193。研究表明,游戲前的指導能夠鼓勵兒童交流想法、選擇和決定,提升其自信心和掌控感,使其獲得更廣泛的經驗,引領兒童參與并專注于游戲[4]95-98。本研究以建構游戲為例對游戲前教師指導幼兒的現狀進行研究,旨在發現教師在游戲前指導的特點,為教師培訓提供理論依據。

二、研究方法

采用目標抽樣,在幼兒園中班選取20名教師,運用錄像完整記錄游戲前教師對幼兒的指導,之后將其撰寫成文本,通過分析文本,形成編碼框架,運用Crow-TA文本分析軟件對教師指導幼兒的行為進行編碼,并通過半結構訪談詢問教師對游戲前指導幼兒的看法。

三、研究結果與分析

1.游戲前教師指導幼兒的時間較短

游戲前教師的指導時間是指教師在晨談活動中或區域中與幼兒討論建構游戲計劃的時間。觀察發現,教師指導的時間很短,其中教師最長指導時間為652秒,最短指導時間為0秒,平均每位教師的指導時間為2分18秒。高瞻課程中表明計劃環節的時間為10~15分鐘,由一個教師與6~8個幼兒組成固定的小組來進行時,幼兒的計劃更細致[4]100-101。與高瞻課程相比教師在游戲前對幼兒的指導時間較短,這可能與教師不重視游戲前的指導有關。例如,在訪談中有教師表示游戲前只需要簡單詢問幼兒的計劃,游戲開展過程中最需要對幼兒進行指導。

2.教師更傾向于小組指導的形式

觀察發現教師指導幼兒的形式主要有三種。

(1)無指導,就是在游戲前,讓幼兒把一些能夠代表自己選擇的標志物放到該區域的名稱旁邊,以表明自己選擇了這個區域。

(2)晨談活動中的個別指導,就是教師在晨談活動中面對全體幼兒,詢問個別幼兒的游戲計劃,晨談結束后讓幼兒根據自己的意愿選擇區域。

(3)區域中的小組指導,就是在幼兒選擇區域之后,操作材料之前,教師詢問區域中幼兒的活動計劃并指導幼兒。這種指導方式大致上可分為兩類,第一類是教師預設主題,與幼兒討論主題,然后讓幼兒開始游戲;第二類是教師詢問每個幼兒的計劃,對其進行指導,然后讓幼兒進行游戲。

統計表明,4位教師是在晨談活動中個別指導,即面對著全體幼兒詢問個別幼兒的游戲計劃;12位教師在區域中進行小組指導,即在幼兒進入區域之后幼兒操作材料之前,詢問幼兒接下來的活動計劃并指導幼兒;4位教師無指導,即游戲前讓幼兒自主選擇區域,不對幼兒進行指導。可以看出教師更傾向于小組指導。訪談發現,使用小組指導的教師認為在幼兒進入區域之后幼兒操作材料之前對幼兒進行指導能夠使幼兒的活動更有計劃性,建構作品更有系統性。而游戲前不指導的教師認為游戲前的指導容易固化幼兒活動,會限制幼兒的想象空間,不利于培養幼兒的獨立思考能力。幼兒的最大樂趣在操作材料的過程中,指導的越多,幼兒越不耐煩。

3.教師主要通過簡單詢問幼兒做什么來指導幼兒

教師詢問,幼兒回答,教師回應是游戲前教師指導幼兒的主要手段。教師一共提出258個問題,其中“引導幼兒表達計劃”占43%,“回顧與介紹知識、經驗”占34%,“給予幼兒建議”占15%,“提醒幼兒遵守建構區域規則”占5%,“了解幼兒喜好”占1%,“了解幼兒完成計劃的信心和能力”占1%,“其他問題”為1%(見表1)。

由表1可以看出指向“幼兒要搭建什么”的問題,在教師引導幼兒表達計劃的各類問題中次數最多,占比為44%。此外,教師也通過“鞏固幼兒表述”的問題,“具體搭建什么”的問題,“游戲所需材料”的問題,“材料的用途”的問題,“游戲分工與合作”的問題,來使幼兒明晰活動的計劃,但是每種問題的頻次都較少。這表明教師主要是通過簡單詢問幼兒做什么來引導幼兒表達自己的計劃,層次較淺,不夠深入。訪談發現,這與教師的認識有關。教師認為,使用具體和深入的問題引導幼兒表達計劃會固定幼兒的活動,限制幼兒想象,使幼兒喪失思考能力。

4.教師還會通過詢問與主題建構內容、搭建作品材料相關的知識經驗來指導幼兒

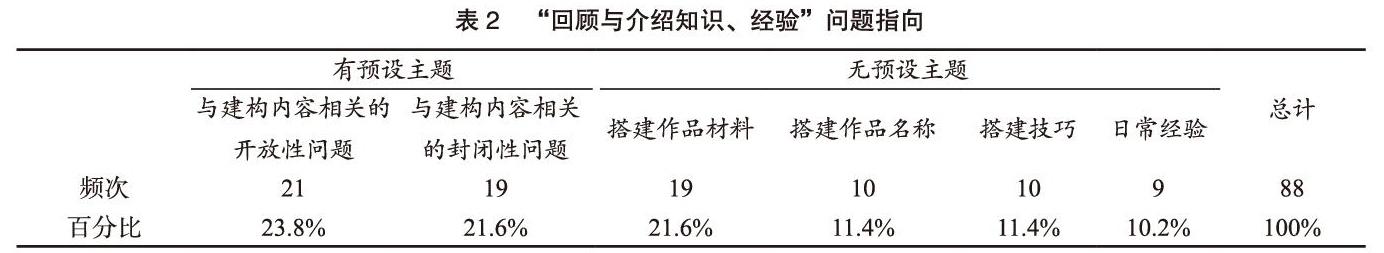

“介紹與回顧知識、經驗” 的問題占比為34%,僅次于 “引導幼兒表達計劃” 的問題。本研究對教師“介紹與回顧知識、經驗” 的問題進行分類,并統計了各類問題的數量(見表2)。

由表2可見,與建構內容相關的開放性問題,如“動物園里都有些什么”與建構內容相關的封閉性問題,如“孔雀是不是在孔雀園”,分別占23.8% 和21.6%。可見教師在詢問幼兒與主題內容相關的問題時,還是使用了較多地封閉性問題。這可能是由于幼兒缺乏相關知識經驗,未能積極回應教師,教師試圖用封閉性問題幫助幼兒豐富與游戲相關的知識經驗。并且,在有主題的情況下教師的提問往往更加盲目、缺乏內在結構。例如,確定幼兒搭建的主題為“動物園”后,教師A詢問幼兒:“動物園里都有些什么?”幼兒答有動物,教師A繼續詢問幼兒:“所有的動物是不是都關在一起呀?”幼兒答不是,之后就戛然而止,教師A沒有繼續詢問幼兒動物園里有什么動物、動物住在哪里、動物的生活特點等。并且幼兒的回答既不豐富,又缺乏熱情和積極性,只有少數幼兒對教師的提問做了回答。提問盲目、缺乏內在結構可能是由于教師事先對幼兒的游戲了解不充分,不清楚幼兒開展相關游戲活動需要哪些知識經驗,幼兒除已有經驗外還需要哪些知識經驗。同時這也與教師缺乏豐富幼兒相關游戲經驗的意識有關。訪談中,有教師表示自己會在游戲結束之后或者幼兒在建構過程中遇到困難時,才會向幼兒介紹與游戲相關的知識、經驗。

在無預設主題情況下,教師主要通過介紹和回顧搭建作品來幫助幼兒豐富知識經驗。其中 ,“搭建材料”問題最多占21.6%、 “搭建作品名稱”問題占11.4%、 “搭建技巧”問題占11.4%、 “日常經驗”的問題占10.2%。這表明在無主題的情況下,教師指導更多指向概念確定的材料、名稱,而非開放的思維,入深的內容、技巧。

5.教師主要通過追問、重述的方式來回應幼兒

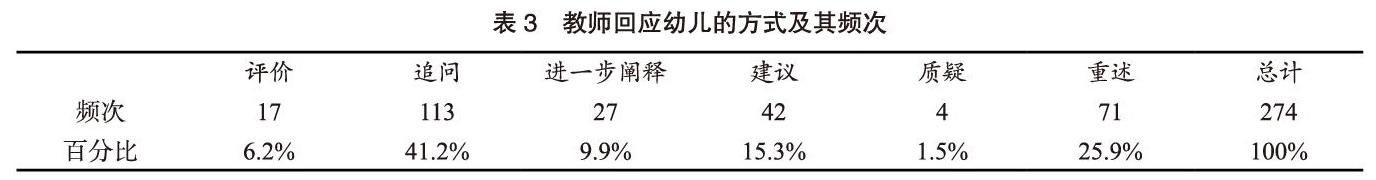

教師提問,幼兒回答。教師基于幼兒的回答給予回應是游戲前教師指導幼兒的方式。本研究將教師回應幼兒的方式分為評價、追問、進一步闡釋、建議、質疑、重述幾種類別,并統計了各類回應方式的數量(見表3)。

由表3可見,“追問”占41.2%,“重述”占25.9%。此外,教師也采用“非常棒”“那不錯”“對”這類肯定性的評價語言來回應幼兒;還會進一步闡釋幼兒的回答,如“對,我們住酒店,爸爸媽媽會把汽車停到酒店的門口,酒店門口會有一個機動車道,我們把汽車道叫作機動車道”和給出建議,如 “等會你們可以用到這些方法去搭建房子”,但是各類回應頻次都較少。這表明教師主要采用追問和重述的方式來回應幼兒。幼兒回答后,教師會首先重述幼兒的回答,然后通過追問引導幼兒進一步表達自己的計劃,如 “搭建奇奇怪怪的房子,那你的想法很有特點,奇奇怪怪的房子需要用到什么樣的材料呢”。

四、討論與建議

1.樹立在游戲前指導幼兒的意識,增加游戲前指導幼兒的時間

教師平均每次的指導時間為2分18秒,可以看出教師在游戲前指導幼兒的時間較短。究其原因,這可能與教師對游戲前指導幼兒的重視不夠有關。在訪談中有教師表示在游戲前對幼兒進行指導沒有太大必要,幼兒選擇了建構區,他已經知道自己想搭建什么,沒有必要去聽一下幼兒的想法,過多指導會限制其的想象力。認識不足會導致教師不重視游戲前的指導,甚至忽略游戲前的指導。在訪談中有教師表示會在幼兒走線的過程中提醒幼兒想一想自己要去哪個區域,走線結束后他們直接進入區域游戲。游戲前教師對幼兒進行指導不僅能夠了解幼兒的活動計劃,還能基于幼兒的最近發展區幫助幼兒豐富和完善計劃,培養幼兒計劃的能力和合作意識。教師在了解幼兒計劃的基礎上,能夠更有針對性地對幼兒接下來的游戲活動進行指導。因此,教師應該重視在游戲前對幼兒的指導。

游戲前教師對幼兒指導的時間過短也可能與幼兒園教師的數量有關,一個班級幾十個幼兒,只有兩三個教師,導致教師沒有辦法在游戲前對每個游戲區的每個幼兒都進行指導。基于現狀,教師可利用過渡時間,分批對幼兒進行指導。例如,早餐時間,有些幼兒進餐較快,教師可以先對其進行指導,對進餐較慢的幼兒最后進行指導或者采用輪流重點指導的方式;又如,今天對建構區域和娃娃家進行重點指導,明天可以換成對美工區和表演區進行重點指導來增加游戲前指導幼兒的時間。

2.充分了解幼兒已有知識經驗、豐富幼兒與游戲相關的新知識經驗

由于教師對幼兒游戲和其已有知識經驗的了解不充分,導致提問盲目、缺乏內在結構、極少能夠豐富幼兒與游戲相關的新知識經驗。瑪麗格特·卡爾指出,幼兒的游戲活動,不僅需要幼兒對自己將要做什么有所規劃,也需要教師事先考慮某個項目進行可能會引發的一系列的問題,幼兒在活動中可能遇到的難題,幼兒接下來活動的種種可能性,并為幼兒游戲活動的種種可能性提供相應的材料,還可以向幼兒提出一些提示性的問題,如“我們要做這個,我們需要哪些東西?”“我們需要知道什么?”并將問題、困惑拋給幼兒,激發幼兒的想法[5]。因此,教師在游戲前指導幼兒時,應通過觀察、詢問幼兒的想法、與幼兒進行討論等方式了解幼兒已有知識經驗,預先考慮游戲活動的種種發展可能,并幫助幼兒豐富與游戲相關的新的知識經驗。

參考文獻

[1] 詹姆斯·約翰森,詹姆斯·克里斯蒂,弗朗西斯·華德.游戲、兒童發展與早期教育[M].馬柯,譯.南京:南京師范大學出版社,2013:192-193.

[2] 雷湘竹.學前兒童游戲[M].上海:華東師范大學出版社,2012.

[3] 劉焱.兒童游戲通論(第二版)[M].北京:北京師范大學出版社,2008:381.

[4] 安·S.愛潑斯坦.學前教育中的主動學習精要:認識高寬課程模式[M].霍力巖,等譯.北京:教育科學出版社,2018.

[5] 瑪麗格特·卡爾.另一種評價:學習故事[M].周欣,等譯.北京:教育科學出版社,2016:184-189.

本文系深圳市教育科學規劃2018年度重大資助課題“深圳市學前教育師資隊伍建設”(課題編號:zdazz18004)的研究成果。

(作者單位:深圳大學師范學院)

責任編輯:高珊

1040756279@qq.com