“初心使命”失守衍生的貪腐后果與成因

蘇玉瓊 肖云忠

摘 ? 要:初心使命作為黨的思想建設范疇,具有重要的廉政價值,可以為構建廉政體系中的不想腐環節提供思想資源和技術支持。初心使命在實踐運作中體現為崗位職責,初心使命失守是指黨員干部在特定崗位上的職責意識淡化、弱化、異化。對教育系統15個違紀違法案例進行分析,發現“利益誘惑情境—初心使命失守—貪腐行為”是初心使命失守衍生的貪腐行為的內在邏輯鏈條,凸顯了初心使命的廉政價值及作用機制。因此應根據利益誘惑情境的作用機制,構建激發初心使命特點優勢與控制利益誘惑情境的雙重防腐模式。從初心使命視角研究腐敗行為的發生機理,彌補了當前初心使命與廉政關系研究的不足。

關鍵詞:初心;使命;利益誘惑情境;失守;腐敗

中圖分類號:G47 ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-9170(2020)02-0021-08

一、引言

在全黨部署開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育活動蘊涵著深刻的廉政價值,是構建不想腐的思想資源,有助于從思想上筑牢中國共產黨人的理想信念和精神家園,為新時代中國社會發展、人民幸福、民族復興提供強勁持久的動力。初心使命作為新近提出的概念,對它的研究取得了一些研究成果,譬如,“今后要深化研究中國共產黨初心的內涵、實現中國共產黨初心的阻力和動力機制、中國共產黨實現初心的歷史進程與經驗總結”[1],但是,對誘發和遏制腐敗行為的心理動機內容研究還不夠深入,還沒有聚焦初心使命因素的作用。為此,本文立足腐敗新形勢及反腐倡廉新任務新要求,從初心使命視域探討腐敗成因及治理,為挖掘和利用初心使命資源促進反腐倡廉建設提供學理支持和實踐依據,據此確立的研究策略是:首先把初心使命操作化為崗位職責意識和行為表現,根據已經暴露并確定的腐敗案例來觀察和分析貪腐行為人的初心使命意識,從反面來探討初心使命失守產生的不良后果及其原因。

二、研究設計

(一)概念界定與資料收集

黨的十九大報告明確提出“中國共產黨人的初心和使命就是為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興”,這是對初心使命內容的宏觀界定,在此基礎上還需要對初心使命的內涵、特征及指標進行操作化,也就是為初心使命尋找經驗化指標,以便于經驗觀察和證明。初心使命既是作為整體的黨組織的初心使命,又是作為個體的黨員干部的初心使命,每個黨員干部又隸屬于某個具體的行業和崗位,因此初心使命落實到黨員干部個體,可以通過崗位來體現,崗位有特定內涵、目標和任務要求,承載著黨員干部應該擁有的初心使命,是初心使命的具體化、行業化、職業化,因此,本文從個體層面把初心使命界定為黨員干部在特定崗位上應該履行的崗位職責。初心使命失守是指黨員干部在特定崗位上的職責意識淡化、弱化、異化,淡化是指初心使命意識地位的下降,初心使命是黨的性質和宗旨的體現,處于世界觀、人生觀、價值觀“總開關”的地位,但在部分黨員干部意識中淡薄了、忘卻了;弱化是指初心使命應該發揮的動力作用被削弱;異化是指初心使命性質發生的偏差,突出體現為以權謀私意識和行為。初心使命失守在經驗操作層面體現為在履行崗位職責過程中出現的權力觀、政績觀、利益觀、交往觀等方面的淡化、弱化及異化。

崗位涉及的社會關系比較復雜,包括政商關系、政社關系;崗位涉及的領域比較寬廣,包括家庭、職場、社會組織;崗位運行規則多種多樣,涉及情理法等多元組合關系,在崗位所處的復雜情境下,利益是貫穿其中的一條主線,多元關系、多元主體、多元規則均以利益主線貫穿其中,構成利益場域。由此把黨員干部的初心使命置于利益場域進行觀察和分析,能夠動態呈現相同行業崗位和不同行業崗位黨員干部的初心使命運行狀況,從中發現“不忘初心使命”和“忘記初心使命”的黨員干部呈現出來的特點及其影響因素,揭示初心使命失守的原因和機制。

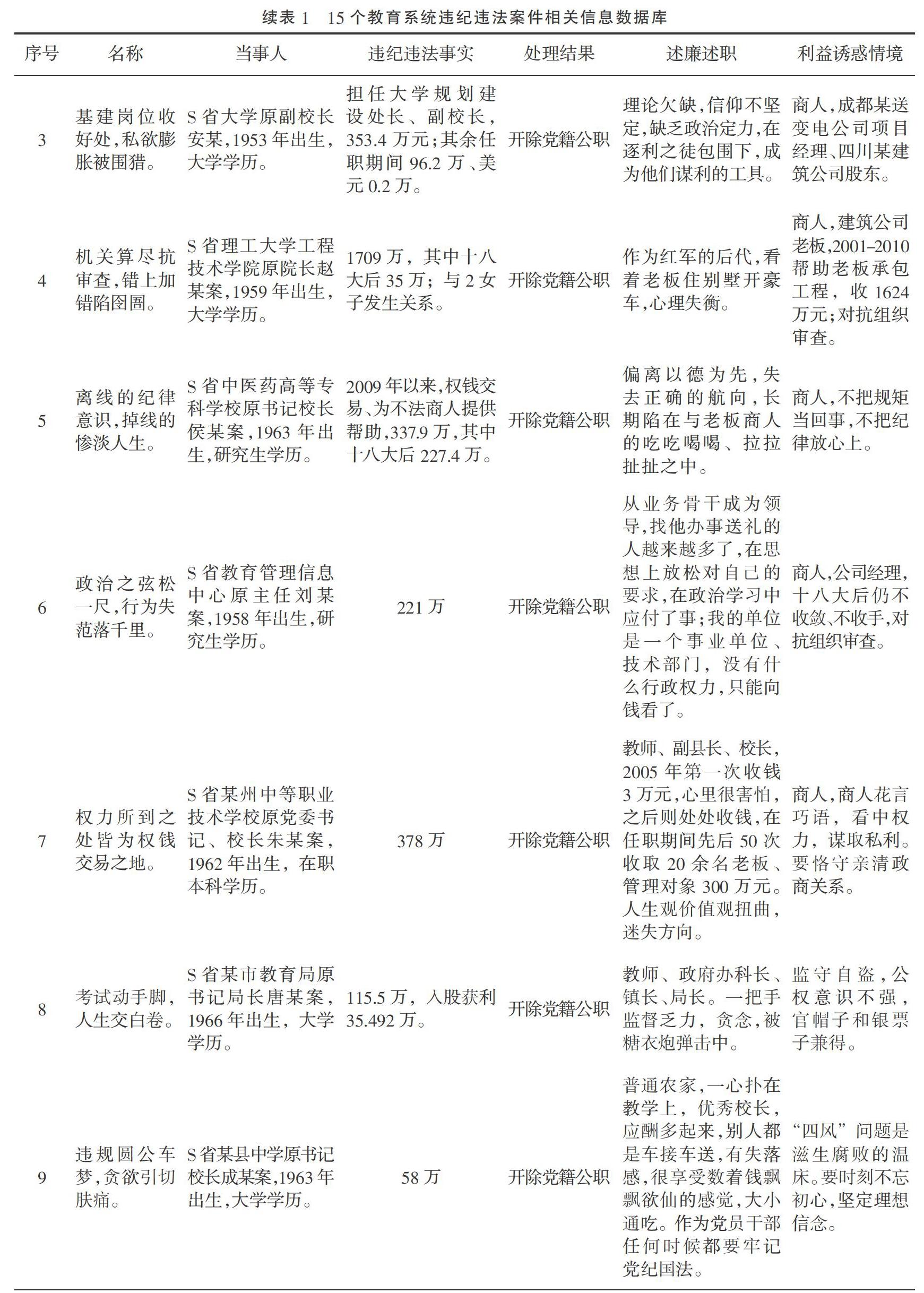

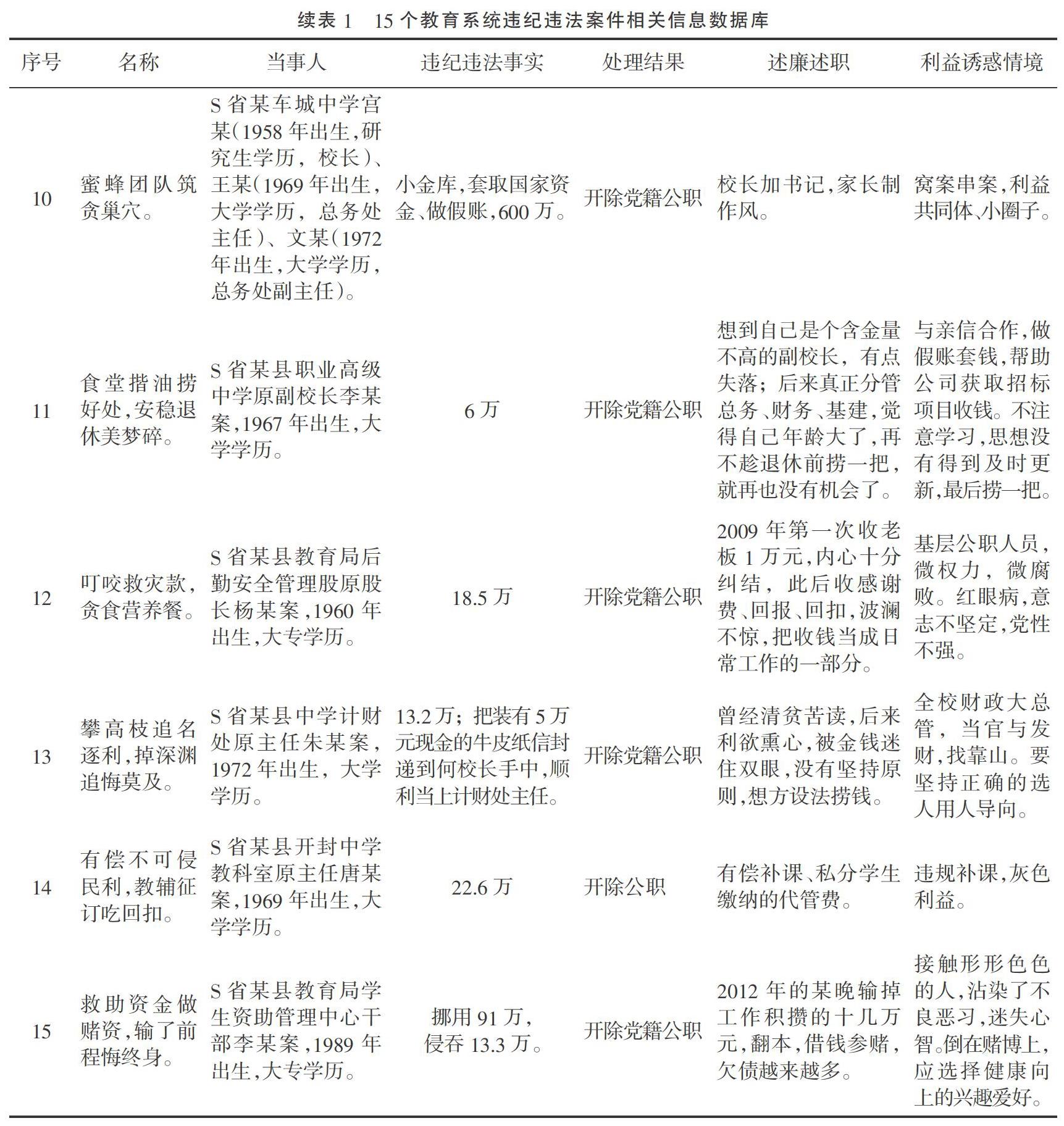

測量黨員干部崗位職責的指標有:(1)當事人;(2)違紀違法事實;(3)處理結果;(4)述廉述職;(5)利益誘惑情境。根據這5個指標制作編碼單,按照學術慣例,把相關當事人進行化名處理,資料來源于S省《教育系統違紀違法案件警示錄》,該警示錄涉及15個教育系統違紀違法案件,案件事實清楚,結構完整,是觀察和分析初心使命認知與踐行的有效素材。按照內容分析法的研究程序,對15個案例的相關信息進行登錄,形成數據庫(見表1),據此進行內容分析。

(二)研究假設

為人民謀幸福和為民族謀復興的初心使命表現在教育行業,就是要實現教育強國,通過教育現代化為社會發展、民族復興培養大批合格的建設者和接班人。對于每個教育行業的黨員干部而言,既要在認知層面有這樣的初心使命意識,又要在本職崗位上踐行初心使命。踐行初心使命直接體現在職業實踐層面,職業實踐的內容千差萬別,職業實踐的過程就是在利益場域處理各種利益關系的過程。教育場域的職業實踐就是處理與教書育人相關的利益關系的過程,由此在腐敗動機與行為關系框架內,引入初心使命變量,提出研究假設:在利益誘惑情境下,如果黨員干部的初心使命失守,也就是初心使命意識淡薄甚至變異,就容易出現利益取向偏差,生成以權謀私的腐敗行為。所以,腐敗行為的發生是初心使命失守的結果,構成“利益誘惑情境-初心使命失守-腐敗行為”的邏輯鏈條,而匡正和守護初心使命就從根源和治本角度防控了廉政風險,由此凸顯“不忘初心、牢記使命”主題教育活動的廉政價值。

三、調查結果與分析

(一)當事人的基本情況

在文化程度方面,15個個案涉及17人,其中大專2人,大學11人,研究生4人。在年齡方面,“50后”6人,“60后”8人,“70后”2人,“80后”1人。在涉案金額方面,最小值為6萬元,最大值為1709萬元。100萬元以下者有5個,100~1000萬元之間者有8個,1000萬元以上者有2個。高校和教育行政管理部門的當事人收受金額普遍高于中等學校。在案件組合方面,有個別案件14個、窩案1個。

15個教育系統案例在崗位領域及職務分布方面具有典型性和代表性,既有高校又有普通中學和中等職業學校,既有學校系統又有教育管理系統,既有校長層面的職務又有職能部門層面的職務,具體分布情況是:(1)高校5人,擔任職務有校長、副校長、院長、書記;(2)教育管理部門4人,擔任職務有省教育廳副廳長、巡視員、省信息管理中心主任、市教育局局長書記、縣教育局股長干部;(3)中等職業學校2人,擔任職務有校長、書記、副校長;(4)中學4人,擔任職務有校長、副校長、總務處主任、計財處主任、教科室主任。這15個當事人的共同特點是擔任領導職務,擁有公權力,公權力又具體分布在當事人主管的事務領域,這些事務領域就是廉政風險點。

(二)案發后自我陳述

案發后當事人的自我陳述,是初心使命意識的體現。15個教育系統貪腐黨員干部被查出后,對自己走上貪腐道路進行總結和解剖,從中折射出初心使命意識方面的問題:一是初心使命意識淡化,二是官本位意識突出,三是心理失落和失衡,四是享樂主義思想滋長,五是權力過期作廢心理,六是人生價值觀迷失,七是拜金主義心理,八是興趣愛好走偏。這些問題歸結為一點就是權力觀問題,是權力認知偏差及運行偏差,把人民賦予的權力作為謀取私利的工具。因此教育領域貪腐黨員干部初心使命失守問題的實質是權力異化問題,其后果就是違紀違規,就是腐敗行為。

(三)違紀違法事實

違紀違法事實是當事人初心使命失守的直接后果與體現。根據材料把15名當事人違紀違法事實歸納為9種類型:(1)政商結盟型,普遍存在與商人勾結,相互謀利;(2)優親厚友型,對自己的親朋好友提供項目信息,幫助其獲得項目,收受好處費、感謝費;(3)白手套型,找自己的親信出面打理權錢交易等事宜,自己隱藏幕后,收取好處;(4)四風問題型,違規購買公車、超標消費,享樂主義;(5)窩案串案型,結成利益共同體,合作設立小金庫,做假賬,套取集體資產;(6)微腐敗型,利用微權力,見到好處就上,蠶食公共利益;(7)頂風違規型,補課,收補課費,賣教輔材料;(8)沾染惡習型,交友不慎,陷入賭博泥潭,借錢、挪用公款賭博,還高利貸;(9)一把手型,集權,自己說了算。9種類型違紀違法行為又可歸結為權錢交換型、權色交換型和權權交換型,屬于權力濫用、以權謀私的失范行為。

(四)初心使命失守與貪腐行為的關系

就當事人述職述廉與違紀違法事實的關系來看,述職述廉中體現的初心使命失守是貪腐行為的內在根據。教育系統貪腐黨員干部從其成長過程來看,可以把入黨時間確定為初心使命意識的正式確立,入黨有程序規定,要經過系列教育活動,尤其要端正入黨動機,正確的入黨動機包括學習、理解和認可黨的初心使命,并愿意在職業實踐和工作崗位上認真踐行,把黨的宗旨、使命、紀律、奮斗目標通過本質工作得到體現,從中體現黨的先進性、黨員的先鋒模范作用。如果初心使命出現問題,也就是人生觀、價值觀、權力觀、政績觀、交友觀、生活觀等社會領域均會出現問題,從而在利益誘惑情境下容易把持不住利益誘惑,最終滑向腐敗犯罪深淵。就15個案例情況來看,他們在不同工作崗位上曾經都積極肯干,追求進步,入黨提干,往往多崗鍛煉,表現優秀,有突出政績。但在人生的某個節點或機會面前,面對工程項目、后勤基建、招生、采購、教輔、災后重建、補課、救助資金管理、晉升等,提供方便,接受好處,開始時內心感到不安,后來便沒有什么了,甚至把辦事收錢作為工作的一部分。通過辦事收錢的激勵與強化,違規違法行為不斷發生,直至被舉報、查處,人生軌跡猶如一條倒U型的拋物線:先努力工作,干出實績,然后在利益誘惑面前迷失方向,一錯再錯,走向違紀違法的深淵。從違紀違規時間來看,有的在黨的十八大之前就開始了,有的在黨的十八大以后仍然不收手不收斂,其貪腐性質更為惡劣,表明他們的初心使命問題更為嚴重。15個案例揭示當事人違紀違法的手段包括:(1)官商勾結,權錢交易;(2)私設小金庫;(3)吃回扣;(4)侵吞、私分;(5)做假賬;(6)違規經商,入股分紅。正是通過這些形形色色的違紀違法手段把當事人初心使命失守變為現實。那么,初心使命失守的原因是什么?需要把初心使命失守置于利益誘惑情境中進行觀察和分析。

四、利益誘惑情境對初心使命失守的作用機制

(一)利益誘惑情境是初心使命運行的常態環境

初心使命意識寄寓于黨員干部身體,以崗位為載體,以崗位職責為指標,通過職業活動得到體現和實現,每次具體的職業活動可以稱為一個事件,正是在系列事件中呈現出初心使命的運行狀況,黨員干部職業活動所處的條件稱為利益誘惑情境。“情”的基本含義可以理解為“情況、感情、情面”,“境”的基本含義是“邊界、地方、區域、遇到的情況”,情與境合稱“情境”,描述與個體心理直接發生聯系的那部分經濟、社會和文化環境對個體心理和行為產生的影響,構成個體內部的情緒情感體驗與外部經濟社會文化環境的有機統一,實現主體和客體的互動交融,從而成為主體行為的基礎背景和引發狀態。情境定義是主體根據具體境遇條件選擇自己的行為方式并賦予意義,如果人們把情境定義為真實的,那么它在其結果方面也就是真實的,這就是情境定義產生的社會效益。15個個案中的當事人均手握公權,其履職盡責存在于公務情境之中,公務情境是公職人員行使職權進行社會管理的行為場景,是以特定職務和工作關系為內容而構成的交往空間,具體表現為工程、招生、教務、總務、財務等復雜內容。就一般意義而言,公職人員基于公共資源管理者角色行使管理職能,履行管理義務,社會主體基于商業活動必然要同公職人員打交道,從事經營管理事務。公職人員和社會主體關系的實質就是政府和市場、政府和社會的關系,公職人員和社會主體就是政企關系、政社關系的人格化代表,其互動的內容是特定的利益關系,這些活動是公職人員的職務活動,是正常的交往互動關系。利益誘惑情境是公務情境中的常態環境,是以利益為核心,由時間、空間和當事人之間的互動等要素構成的體系。利益誘惑情境作為多種要素組成的復雜體系,把情與法、利與義、權與權、權與錢、權與色等因素融為一體,構成了一種當下和在場的行為環境,以其即時性、選擇性和感染性的特點從而成為考驗初心使命的高危因素,更可能把潛在廉政風險轉化為現實腐敗事件。即時性就是現場性,是行動和事件發生的具體時間環境;選擇性就是決策性,在面對特定當事人提供的利益誘惑條件時,是保持清醒和理性抵制誘惑,還是喪失原則突破臨界點走向腐敗,需要公職人員做出抉擇;感染性就是情緒性,是特定情境激發出來的一種情緒連帶,往往帶有意氣用事的特點,一旦陷入就難以自拔。正是這三個特點使公職人員在公務情境下面臨堅守初心使命的考驗,一旦突破臨界點就容易發生背離初心使命進而走向腐敗的后果。

(二)利益誘惑情境引致初心使命的失守

利益誘惑情境寬容不良社會風氣導致潛規則認同[2]。利益誘惑情境是一個互動場景,公職人員與特定社會主體進行互動,互動就有規則,每個社會主體都想獲得自身利益,這中間就存在競爭,為了在競爭中取勝,“潛規則”、行規、慣例就應運而生。與此同時,作為社會風氣的腐敗認同潛意識對社會成員產生了潛移默化的影響,滲透到一些人的日常生活模式之中,表現在:認為腐敗不可避免,見怪不怪;是非顛倒,美丑不分;羨慕貪官,想仿而效之。“潛規則”的盛行使得教育領域內的明規則失效,降低教育初心使命蘊涵的公平意識。

利益誘惑情境遮蔽理性認知導致公職人員是非不分。利益誘惑情境是一個即時性場景,在場的當事人之間容易受到人情世故及利益的感染和暗示,發生認知偏差,出現分不清法與非法的界限、不知法或者法律意識和職業規范意識淡薄的現象。在平時,這些公職人員對黨紀國法的認知是清楚的,也能夠保持清醒的頭腦,但一旦進入公務情境,人情世故和利益因素就容易打亂頭腦中的原則和規則,被互動的另一方當事人的利益所誘惑或被情感義氣所迷惑,從而突破臨界點。行賄人為了達到自己的目的,往往投其所好或從身邊人入手開展公關。

利益誘惑情境扭曲價值取向導致公職人員權力觀扭曲。市場經濟具有濃厚的逐利氛圍,學校發展要搞建設,必然與社會多元主體交往互動,其中商人是最主要的互動主體,這樣的利益誘惑情境在當事人之間營造的互動現場容易使公職人員看到商人獲利的實情,看到老板住別墅開豪車,認為自己的奉獻多而獲得的報酬少,在比較中容易出現心理失衡,強化權力尋租的意識和行為,削弱、淡化初心使命意識。

利益誘惑情境集成多種因素導致公職人員突破臨界點。正是利益誘惑所營造的互動情境,把靜態的制度文本規定、平時所接受的理想信念教育防線和不良社會風氣的熏染集于一體,產生乘數效應。即超越單個腐敗誘發因素的作用,構成集成機制,產生疊加的放大效應,使公職人員陷入利益誘惑情境之中,理性認知和判斷能力下降,是非觀念和標準模糊乃至顛倒,價值取向錯位,最終在標準、內容和程序等層面突破初心使命堅守的臨界點,導致初心使命失守。

五、雙重防腐模式:初心使命激發與利益誘惑情境控制

(一)發揮初心使命的特點優勢以抵制利益誘惑

中國共產黨提出“不忘初心”命題,通俗形象地表達了自己的起點、身份、宗旨、力量源泉、價值及價值感,具體包括五大要素:堅守馬克思主義信仰的“恒心”,實現中華民族偉大復興的“雄心”,堅持中國共產黨領導一切的“忠心”,全心全意為人民服務的“赤子之心”,以及走科學社會主義道路的“信心”,[3]蘊涵著真善美的追求,其內容就是為人民謀幸福、為民族謀復興,具有起始性、價值性、動力性、穩定性的特點。“使命”一詞,《辭海》解釋為“使者奉命出行”,是指出使的人所領受應完成的任務、應盡的責任,今多指重大任務、責任。管理學界強調企業使命的重要意義,彼得·德魯克認為企業不是由其名字、章程和公司條例來定義,而是由其使命來定義。[4]弗朗西斯·赫塞爾本提出“使命管理”理念,強調組織無使命,就只知在“做什么”“何時做”,而不知“為什么做”。如果在“為什么”做事上不清楚,員工就不會產生激情,組織將永遠不能取得應有的績效,發揮不出最大潛力,管理者首先必須弄清楚使命是什么。[5]借鑒管理學對使命的定義和意義的觀點,黨組織的使命就是黨組織對自身存在價值的認識及由此確立的宗旨、目標及責任,有階段性、層次性、情境性、行動性的特點,情境是使命存在的條件和前提,由此呈現出階段性,不同組織所處地位及情境存在差異,其所擔負的使命也就存在一定的差異,差異表現為橫向內容的差異及縱向層次的差異,使命有明確的具體目標,在目標導向下引發實踐斗爭及行動策略,而在價值給賦及意義論證層面,初心是賦予使命價值和意義的原點,由此呈現初心和使命的同一性和關聯性。初心決定使命,初心引領使命,初心為使命提供方向和價值論證,提供黨組織身份意識、存在價值的論證和陳述,為使命注入價值意義和靈魂。初心和使命合在一起,簡稱初心使命,是價值理性與工具理性的有機統一,既強調做什么、怎么做,更強調為什么做,黨的“初心使命”就是為人民謀幸福,為民族謀復興,是黨的靈魂和旗幟,也是黨區別于其他政黨的主要標志和根本特征。初心使命的優勢在于中介效應和動力效應,中介效應是指初心使命聯結利益誘惑情境與行為后果,成為二者關聯的關鍵因素,闡明情境與行為的關系,揭示情境對行為后果的影響。動力效應是指初心使命對行動者行為選擇及其后果的影響。中介效應和動力效應出現的根據在于初心使命特性帶來的功能后果,即初心使命通過意義給賦而賦予行動者持久的力量源泉。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動就是發揮初心使命特點和優勢的重要舉措,把黨的“初心”作為全面加強黨的政治建設的靈魂和旗幟[6],具體要求是結合崗位特性,通過調研找出崗位實踐中的差距和問題,以差距和問題為導向,制定出解決問題的對策建議,抓好落實,從而喚醒、強化、矯正初心使命意識,從而成為抵制利益誘惑的定力和力量源泉。

(二)以利益誘惑情境控制支持初心使命建設

利益誘惑情境是初心使命運行的環境條件,集中體現為崗位運行過程中的廉政風險,15個個案當事人處在特定崗位上,握有相應權力,與利益相關者互動,其中政商關系表現得尤為突出,相應的利益沖突風險、廉政風險更大,對初心使命的考驗和沖擊更直接,這就需要加強制度建設,實現對利益誘惑情境的控制,從而支持初心使命建設。一是在利益誘惑情境的時間和空間環節加強監督,在空間上要把監督從職場內延伸到職場外,重視交友娛樂場所、出國出境考察等環節的監督,這些場所是最容易放松警惕和被腐蝕的地點。在時間上要把監督從8小時內延伸到8小時外,在逢年過節、生日、婚喪嫁娶等關鍵時間節點加強監督。二是要遏制和消除互動情境中的慣例和潛規則對正式制度的消解作用,需要進一步把權力關進制度的籠子里,既包括特定領域內的法律法規,又包括公職人員廉政行為制度,如干部人事制度、行政審批制度、財政管理制度、工資制度、招投標制度等,形成結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力制約機制。三是加強廉政風險防控機制建設,可以把防止利益沖突原則引入廉政風險防控機制建設全過程,實現廉政風險點查找的針對性、風險防控措施制定的有效性和風險防控工作的長效性[7]。由此,通過外在制度與內在初心使命的雙重建設,最終完善“不敢腐—不能腐—不想腐”的廉政制度體系。

參考文獻:

[1] 王同昌,徐瑤.當前中國共產黨初心問題研究述評[J].理論導刊,2017(12):18-23.

[2] 肖云忠,張麗麗.利益誘惑情境與腐敗事件的生成及控制[J].廉政文化研究,2015(3):50-57.

[3] 趙秀華.論中國共產黨“初心”的五大構成要素[J].中共福建省委黨校學報,2018(10):33-41.

[4] 鄧路.從戰略視角看企業使命陳述[J].管理科學文摘,2007(5):65-66.

[5] 王偉.赫塞爾本的“使命管理”新理念[J].唯實,2002(8):151-152.

[6] 岳奎.“不忘初心”與全面加強黨的政治建設[J].思想理論教育導刊,2018(11):51-55.

[7] 莊德水.防止利益沖突視角下的廉政風險防控機制創新研究[J].中共天津市委黨校學報,2013(2):57-60.

責任編校 ? 王學青

Abstract: listed in the ideological construction category of the Party, initial mission is of great value for clean governance, providing the ideological resource and technical support for the construction of a clean governance system. Demonstrated in reality as the post responsibility, initial mission, once lost, results in the weakening and alienating post awareness of Party member cadres. An analysis of the 15 infringement cases within the educational system yields the discovery of the logical chain of corruption resulting from the loss of initial mission as “interest-temptation situation—loss of initial mission—corruption”, which is a profound demonstration of initial missions integrity value and its functional mechanism. For this reason, a dual prevention model constructed with the stimulation of initial mission and the control of the temptation situation is to be formulated. The generative mode of corruption from the perspective of initial mission makes up for the insufficiency in the study of the relationship between initial mission and integrity.

Key words: initially intention; mission; interest of temptation situation; corruption