李斯特音樂作品“詩意思想”探析

——以《迷娘之歌》為例

王翠華,王一凡

(合肥師范學院音樂學院,安徽 合肥 230601)

李斯特是世界音樂舞臺上一位叱咤風云的傳奇人物,也是一位富有革新精神的作曲家。

他一生探索了很多超脫古典束縛的創作觀點及技法,如“感情與形式相平衡”“單一主題”,還有“詩意思想”等等。關于“詩意思想”一詞,亞科夫·米爾什坦在其著作《李斯特》一書中有這樣的描述:“最令人驚異的是李斯特對詩意的深刻理解,以及由此而產生詩意和音樂的統一”。[1](P209)由此可見,李斯特的音樂創作的確體現出了“詩意思想”的觀點。那么,究竟何為“詩意思想”?“詩意思想”又是如何體現呢?同樣在著作《李斯特》中,亞科夫·米爾什坦這樣論述到:“李斯特對于作品詩意的構思給予確切的闡述,力求鮮明的對比,盡量采用各種色彩手段”;“李斯特總是追求個性化的旋律,它不僅是主人公或者是作品概括的詩意思想的象征,而且以種種色彩的變化來表現主人公在該時的心情”。[2](P242-245)從上述文字中不僅可以看出李斯特對于“詩意思想”的重視,亦有“詩意思想”的具體表達手段。概而言之,李斯特“詩意思想”的內涵就是體現音樂的對比,特別是色彩性的對比,具體手法涉及個性化的旋律等。筆者認為,色彩性的對比,除了可以體現于個性特征明顯的旋律,更重要的技法范疇還包括和聲、調性、結構、音色、節奏和節拍等作曲要素。有鑒于“詩意思想”常與標題性質音樂特別是有歌詞的聲樂作品相關,本文選擇李斯特藝術歌曲《迷娘之歌》為研究對象,從結構形式、旋律材料、和聲、調性、節奏和節拍等方面入手,詳細分析各種對比性的色彩手法在李斯特音樂作品中的具體表現,進而獲得對于“詩意思想”理論內涵的理解。

一、詩意的結構

《迷娘之歌》歌詞取材于德國著名作家歌德所創作的同名詩歌,(1)文中譜例中文歌詞均引自:錢仁康.李斯特藝術歌曲精選[M].上海:上海音樂出版社,2003.1842年李斯特將其創作成為一首藝術歌曲,1843年改編為鋼琴獨奏曲,1860年又改編為樂隊伴奏的獨唱歌曲。藝術歌曲《迷娘之歌》中歌德的原詩分三節,每節歌詞內容基本相同,都包括了主歌五行與副歌兩行。李斯特藝術歌曲《迷娘之歌》也分成三節,第一二節(A、A1)曲調基本相同, 速度緩慢、節拍為4/4拍,在“piano”的力度下旋律連續下行。第三節(B)唱不同的曲調,這一節歌詞結構與前面兩段相仿,但主題變成上行半音后同音反復的旋律,同時B部主歌在速度、節拍、力度、伴奏織體以及音樂情緒等方面均與A、A1形成對比。

以上《迷娘之歌》的三節也可視為三個部分。傳統三部分的結構處理手法最常用的形式莫過于帶再現的三部曲式或者變奏曲式。而此處李斯特創意性地將三部分結構處理成了巴爾形式的藝術歌曲。(2)“巴爾形式”一詞來源于錢仁康先生《李斯特藝術歌曲精選》一書。該書對“巴爾形式”的解釋為:“巴爾形式”(Barform),即AAB形式,原來是12-13世紀德國愛情歌手和后來的詩賦歌手所唱歌曲的形式。這些歌曲的歌詞分三節,第一二節唱同樣的曲調,稱為歌頭(Aufgesang),第三節唱不同的曲調,稱為歌尾(Abgesang)。巴爾形式的結構由于歌頭包括兩部分(A、A1),歌尾是一個部分(B),結構上給人以“頭重腳輕”之感。李斯特之所以采取這種結構原因有二:其一,巴爾形式是德國早期歌曲的結構形式,《迷娘之歌》恰巧也是德國詩人歌德的作品,而歌德詩中拯救迷娘的威廉·邁斯特又是德國的大學生。李斯特用德國的本土結構形式講述德國詩人筆下的人物故事最合適不過;其次從歌詞角度而言,雖然作品的主歌都重在寫景,但段落間歌詞取景和內涵也有一定的對比性。第一、二節主歌描寫了“檸檬、香橙、樓房、雕像”等美麗的自然景象與物體,而第三節主歌部分則描寫了“山間、云霧、古龍”等,充滿了神秘又神話的色彩。由此可見,《迷娘之歌》的結構形式誕生于詩意的思想,這種不對稱的結構處理恰好適應了歌詞層次性與對比性的的需求。

二、詩意的旋律

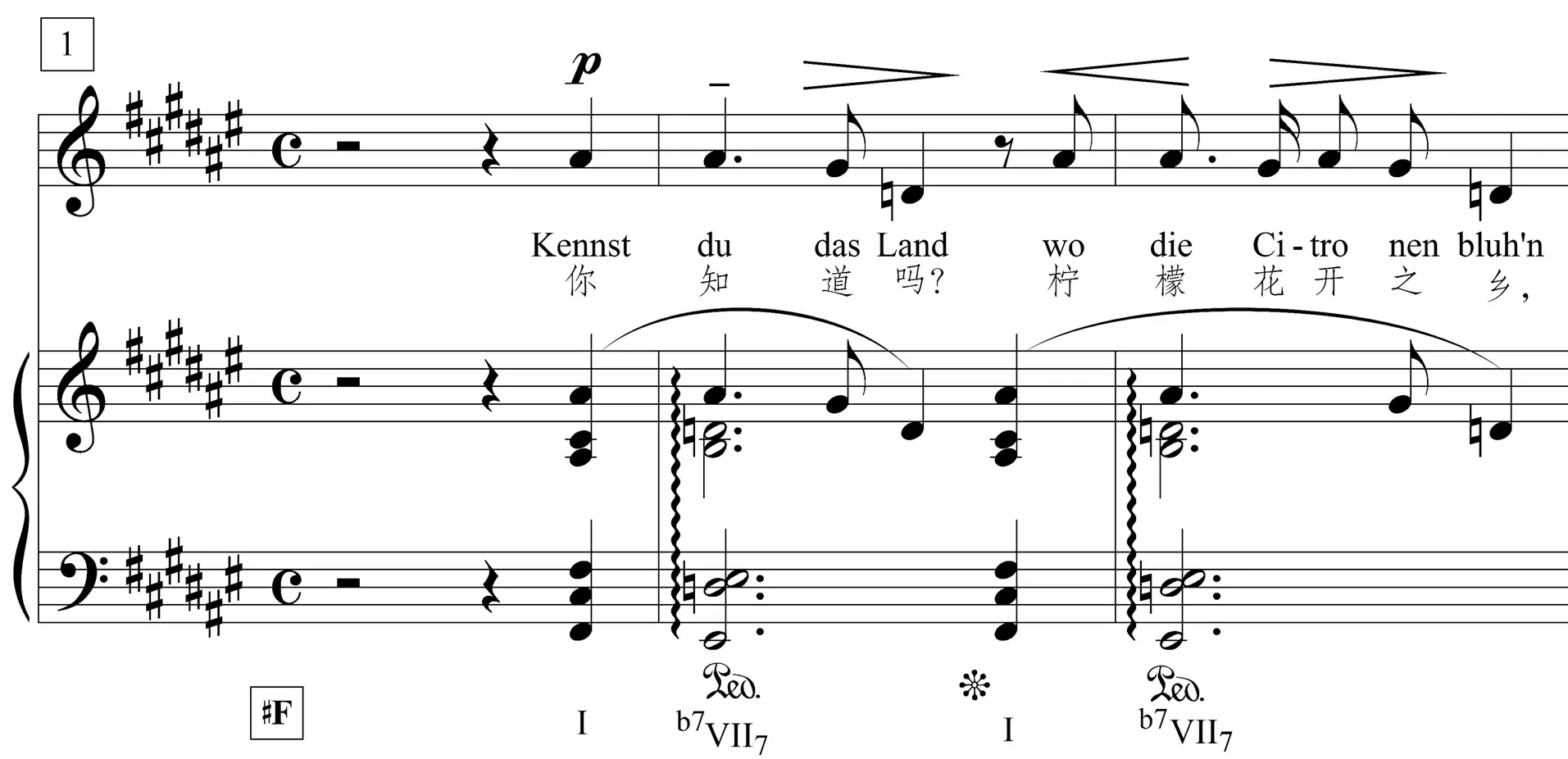

在藝術歌曲主題旋律的處理上,與同時代作曲家相比較,李斯特充分發掘了旋律的表現力。首先,藝術歌曲主歌與主歌宣敘調旋律的詩意性對比,在此體現出兩個層次。第一個層次:李斯特藝術歌曲中的宣敘調較之傳統歌曲的宣敘調更夸張。通常的宣敘調旋律以語言即日常口語為基礎來構造主題旋律,而李斯特的宣敘調則更注重高亢激情的、富于表演力的演講藝術語言,“演講藝術對于李斯特來說乃是詩意的一種特殊的最高形式。”[3](P248)在《迷娘之歌》第一節(A)主歌部分,歌詞以疑問句“你知道嗎?”起始,在緩慢的速度下,旋律從#F大調的中音(#A)同音反復開始,具有早期宣敘調的風格,之后,#A音直線下行形成了四個音的旋律。四音構成的主題旋律與帶有疑問的四字歌詞“你知道嗎?”在詞曲音調的結合上雖采用了同步處理的手法,但具有演講風格的附點節奏與留音的處理,使得語氣放慢得到延長。動機旋律中同度—二度—四度由近到遠的音程距離,瞬間將主人公迷娘講述的畫面從現實推向遙遠的南國,同時連續下行的旋律線條與由遠及近的音區則讓傾聽者威廉倍感親切和向往。之后,迷娘開始了美好的回憶,“檸檬花開之鄉……”。四音主題動機在此變化重復,下行輔助裝飾變奏,節奏加密,由四分附點變成八分附點音符,同時增加了十六分音符節奏。加速的演講、裝飾的旋律及相對緊密的節奏處理,細致地刻畫出了迷娘描述故土時喜悅而又激動的心情。(見譜例1)

譜例1:《迷娘之歌》第1-3小節

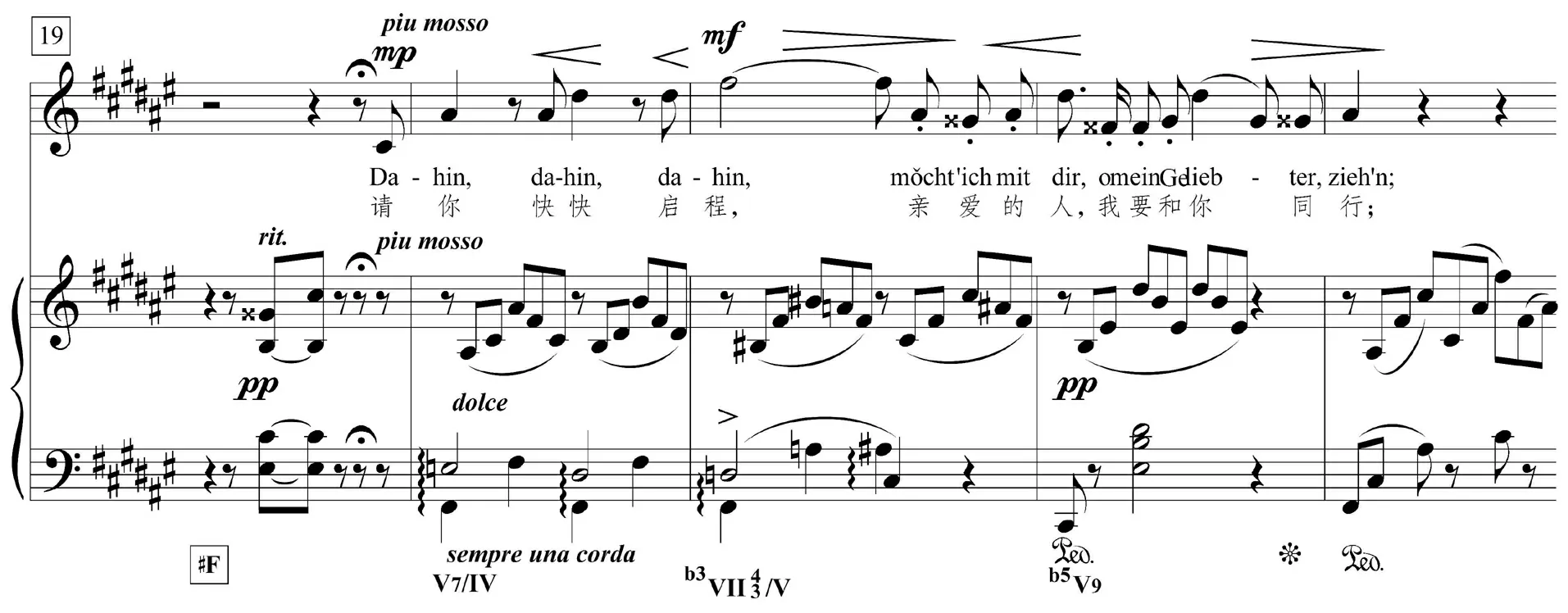

譜例2:《迷娘之歌》第62-63小節

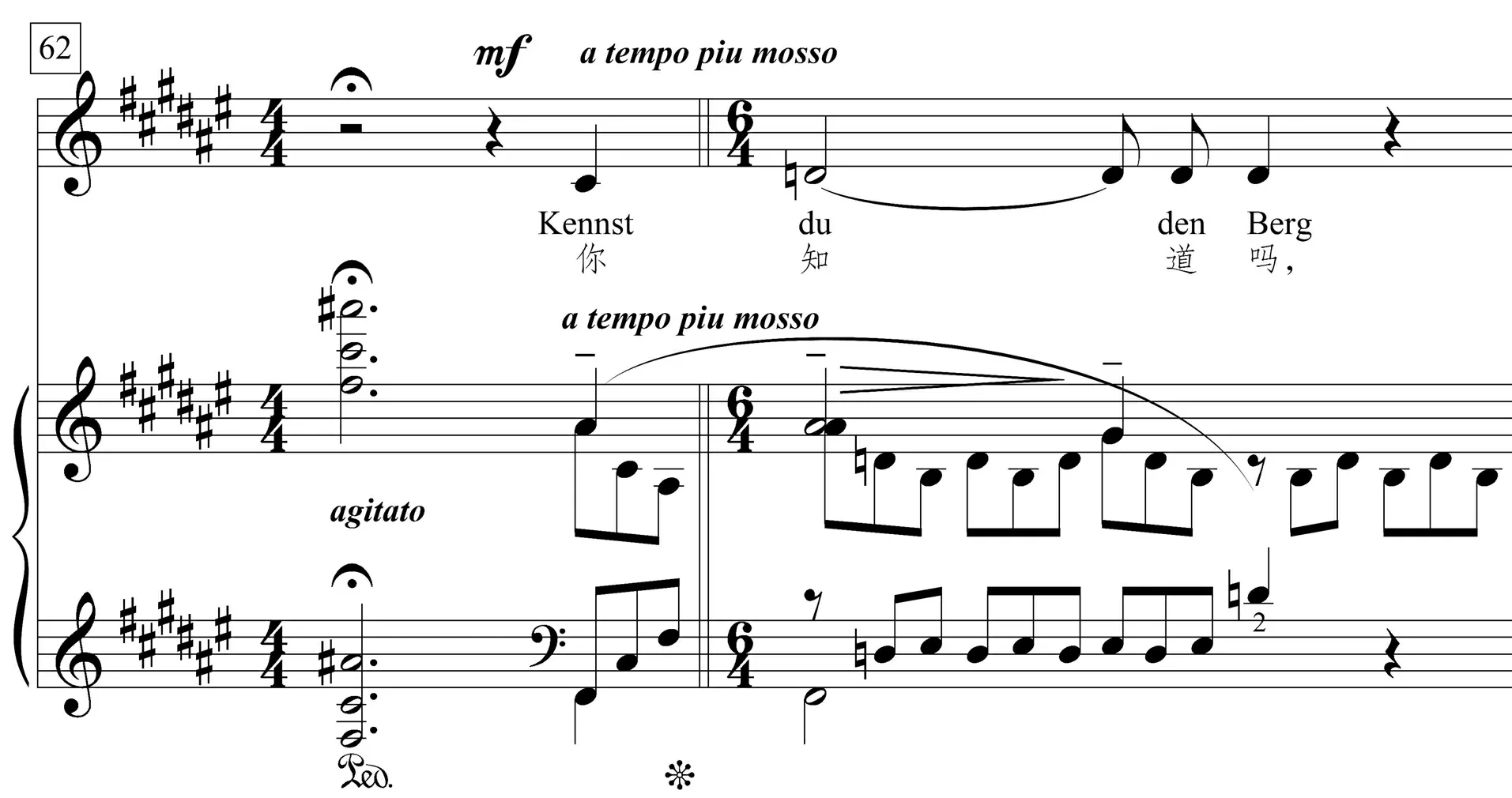

其次,旋律的詩意性體現在主歌宣敘調與副歌詠嘆調之間的色彩對比上。副歌部分的歌詞分成兩行,兩行歌詞內容基本呈重復關系。在主題旋律的處理上,副歌伊始即在#F大調屬音上以上行大六度(#C-#A)的旋律形態進入,短暫的八分休止符停頓之后,歌曲以抑制不住的勢頭直線而上:連續的上行純四度(#A-#D)、小三度(#D-#F)音程進行到樂句的最高音小字二組的#F。顯然,此處副歌開頭連續直線上行的動力性旋律、抒情明亮色彩的大六度與主歌同音反復而后直線下行開始的宣敘調旋律形成鮮明的對比。副歌主題在主音小字二組的#F音上稍作停留之后,旋律下行階梯式回落:第一次從主音下行小六度(#F-#A)跳進回落,而后在下中音上再以下行大六度(#D-xF)、純五度上、下行(#D-#G)音程逐漸收縮平復。為了更好地體現回落的平穩性,每次下行大跳之后作曲家都巧妙地設計了下方助音進行緩沖。整體來看,短短四小節的旋律出現了七次跳進,火箭式上升,階梯式回落的聲樂線條橫跨了中、高音區,從最低音小字一組的#C到最高音小字二組的#F,音域為十一度,如此夸張的創作手法在藝術歌曲的旋律中實屬少見,加強了藝術歌曲抒情詠嘆調色彩的同時,把詠嘆調抒情化的旋律戲劇化。(見譜例3)

譜例3:《迷娘之歌》第19-23小節

從以上論述可以看出,《迷娘之歌》中主、副歌主題旋律風格形成了鮮明的色彩對比,體現了作曲家“詩意思想”在藝術歌曲旋律中的運用。一切詩意思想的構思都服務于詩意的音樂形象,藝術歌曲中主歌部分宣敘調旋律的運用一方面符合了作品敘事內容的需要,另一方面每次主題旋律的出現都會使人聯想到意大利南國美麗的風光,重在寫景。而副歌部分詠嘆調旋律的處理,重在心理描寫,連續跳進的旋律表現出了主人公急切、激動與祈盼的心理。

三、色彩性的和聲

譜例4:《迷娘之歌》第24-27小節

由此可見,即使在微觀的和弦選擇上作曲家也是精心篩選那些能體現其基于傳統而又突破傳統的和聲材料。在宏觀的主、副歌段落和聲的處理上,作曲家運用且凸顯了和弦材料的對比性,通過大量變化音和弦所產生的色彩效果來強化藝術歌曲歌詞所表達的詩意形象。

四、色彩性的調性轉換

李斯特在調性的運用與發展方面也是頗具匠心,也是反映其“詩意思想”的重要創作技法之一。首先,藝術歌曲中大量運用遠關系的轉調。《迷娘之歌》第一分節歌主歌第二樂句,bB大調主持續音運行到第9小節時,在該小節最后一拍以bB大調I級和弦等和弦轉換成D大調bⅥ級和弦。通過遠關系轉調的手法將歌曲主題直接轉至D大調,隨后在D大調上形成終止。此處,自然音和弦等和弦轉換成變化音和弦的轉調手法不僅加速了轉調且極富色彩變化,結合低聲部半音化的聲部進行,充分展現出了歌詞中春意盎然的美麗景象。(見譜例5)

譜例5:《迷娘之歌》第10-12小節

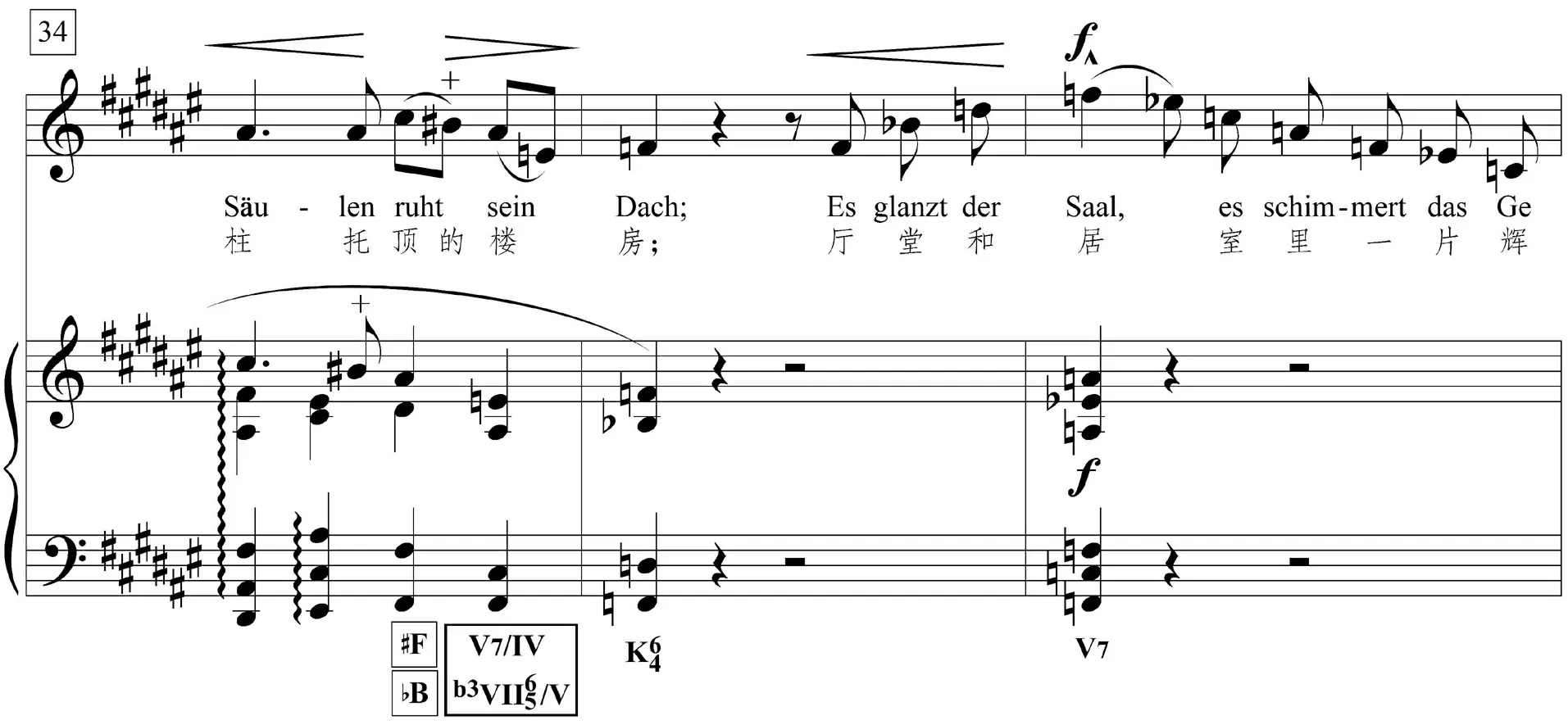

譜例6:《迷娘之歌》第34-36小節

其次,藝術歌曲中體現了對于三度連鎖關系調性發展手法的探索。在《迷娘之歌》一曲中,各分節歌整體以主調#F大調為中心,內部調性發展采用了大三度連鎖進行的調性發展手法。以第一分節歌主歌第1-12小節為例,該部分雖然篇幅不長,但其中的調性變化比較頻繁。主歌主題從主調#F大調開始,在作品第3小節最后一拍通過#F大調Ⅰ級等和弦與#a小調Ⅵ級和弦轉至#a小調,色彩上具有一定對比性,但時間比較短暫的#a小調卻以同主音大調主和弦終止,并通過同主音大調的主和弦迅速等音轉換到bB大調,隨后主題在bB大調主持續和聲上進行,停留四小節之后,bB大調主和弦等和弦轉化成D大調bⅥ級和弦,遠關系轉調至D大調,從而最終形成了#F-(#a)#A=bB-D大三度連鎖進行的調性模式。此處,由于#a小調的加入,大三度循環的調性發展模式較之李斯特晚期作曲技法稍顯稚嫩,但其在遠離傳統調性發展手法上卻邁進了一大步。

對于傳統風格的作曲家來說,他們最喜好也最擅長的調性發展手法為T-D-S-T的功能調性發展模式,而李斯特試圖淡化這種功能性的調性思維。曲中我們幾乎看不到傳統調性規則的束縛,一系列遠關系轉調技法營造出意想不到的色彩對比。這正如歌曲主人公迷娘的命運雖坎坷波折,但柳暗花明,意外地被德國大學生威廉解救并收容。除遠關系轉調外,在調性的發展手法中,最值得津津樂道的是李斯特積極探索“不依附于傳統調性,基于八度等分這一理念上的三度連鎖或者說三度循環的開發和運用”。[4]這種大三度循環也被稱之為單一音程循環,即“按照音數4進行循環,一個八度內可以產生四類音高組合”。[5]李斯特這類手法的廣泛運用為20世紀晚期音樂創作中的音樂循環實踐奠定了基礎。而作為藝術歌曲,這種大三度連鎖的色彩性調性發展步伐,不僅展現出了歌詞所要表達的意大利絢麗多彩的南國風光,同時,“這種淡化模糊功能性的調性布局與明晰性的和聲手法,為古典調性向20世紀調性觀念的轉變架設了一座橋梁。”[6]

五、其它音樂要素

李斯特的“詩意思想”除了在結構、旋律、和聲與調性等方面體現外,在其它音樂要素諸如音區、節拍、節奏、速度、力度和織體等方面亦形成了一定的對比性。首先,不同分節歌主歌與主歌之間的對比。第一、第二分節歌主歌速度緩慢(Molto lento),弱力度(p),節拍為4/4拍,強拍上的節奏基本是不規則的附點節奏構成,伴奏織體是柱式和弦。與前兩分節主歌形成對比的是第三分節歌主歌速度加快(a tempo piu mosso),力度加強(mf),節拍為6/4拍,強拍上的節奏基本是二進制的基本音符構成,伴奏織體也變成流動的和弦分解。對比兩段主歌上述各要素,第三分節歌較之前兩個主歌體現了一個“更”字,速度更快,節拍更復雜、力度更強,伴奏更流暢。同樣作為宣敘調色彩的主歌,作曲家在各要素的處理上如此鮮明,在形成“詩意結構”的同時,把迷娘向自己救命恩人威廉·邁斯特敘述自己身世時一面彈琴、一面吟唱的故事情節推向高潮。

其次,同一分節歌內主歌與副歌之間的對比。以第一分節歌為例,在速度與力度的處理上,主歌是慢速的弱力度,副歌則是較快速度的中弱力度的處理;音區上主歌部分主要在中音區徘徊,副歌的音區橫跨了中高音區;對于節拍與伴奏織體的處理,對比性體現更強。主歌在4/4拍上采用了柱式和弦,副歌部分的伴奏織體左手采用的是主持續音上4/4拍的音程織體,而右手的伴奏聲部則采用了12/8拍分解和弦的伴奏音型。此處音程對分解和弦的伴奏織體在節奏上“一對三”的處理可謂精妙,不僅使得主、副歌的織體形成了對比,在副部內部還形成了節奏、節拍之間的對比。這里各音樂要素錯綜復雜的處理,才能更好的描述出迷娘多變的心理。

結語

通過以上分析可以看出,李斯特在結構、旋律、和聲、調性、節奏和節拍等要素的處理上,確實體現出了鮮明的對比性,特別是色彩性的對比。由此可見,李斯特的“詩意思想”并不是淺顯于文字敘說的空中樓閣,而是非常接地氣地將“詩意思想”寄托在各種創作手法之中。如再深層次分析我們會發現:李斯特“詩意思想”的對比性不僅存在于宏觀的段落與段落之間,即使在微觀的樂句、樂節內我們都可以看出作曲家對于“詩意思想”的留意和眷顧。換而言之,李斯特筆下的各作曲要素并不是孤軍奮戰,而是相互關聯、相互依存、從整體到細節,一以貫之地表現特定的音樂形象。更為重要的是,這些處理緊緊圍繞作品依托的文學文本,在音樂文本與文學文本的轉換中體現出作曲家的獨特處理以及神來之筆甚至苦心孤詣。由此可見,李斯特的“詩意思想”并不是感性沖動的產物,其傾注著作曲家的智慧、理性與毅力。在音樂分析上,“詩意思想”也就并不僅限于技法層面的色彩對比,而是各種對比有機凝合而成的藝術綜合呈現,這種綜合呈現遠遠大于各種技法對比的總和。然而,所有的呈現都牢固立足于詩歌的立意和表達。